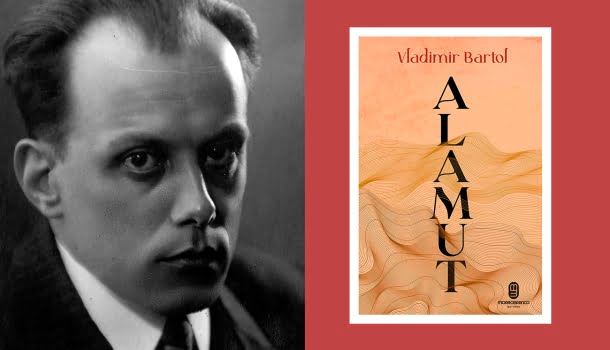

A máxima nietzschiana “Nada é verdadeiro. Tudo é permitido” serve de fundamento para a reflexão filosófica de “Alamut”, romance do escritor esloveno Vladimir Bartol. Duas coisas me impeliram à obra: 1. a belíssima edição de capa dura e rosada da Morro Branco (escolho livros pela capa) e 2. o fato de ser um livro publicado em 1938 por um esloveno sobre a história muçulmana como metáfora crítica do regime fascista italiano. Vejam que deliciosa dor de barriga identitária para os nossos dias de “locais de fala” e “apropriações culturais”. E fica ainda melhor pelo fato de a obra ter inspirado um jogo de computador abusadamente comercial e bem-sucedido chamado “Assassin’s creed”.

“Alamut” se sustenta em três propostas: naquela que era a intenção do autor, ou seja, uma parábola filosófica das relações entre o niilismo e a fé na constituição de líderes políticos; como uma narrativa dos conflitos históricos na Pérsia islâmica do século 21; e também como um best-seller despudorado, cheio de intrigas, romance, violência e as doses esperadas de estereótipos e exageros do gênero. Para mim, ele funciona bem em todas essas leituras. Nessa resenha, tentarei abordá-las naquilo que considerei mais interessante.

Pois bem, o livro romanceia a vida de Hasan Ibn Sabbah, um personagem histórico envolto em mitos. Nascido no século 11 na antiga Pérsia, atual Irã, ele foi o líder religioso dos ismaelitas e o suposto fundador da Ordem dos Assassinos. Para o Ocidente, ficou conhecido pelo nome um tanto vago de “O velho da montanha”, com que Marco Polo o registrou em seu livro de viagens. A montanha em questão era a fortaleza de Alamut, situada na cordilheira de Elbruz, no Irã. Suas ruínas ainda hoje podem ser visitadas.

A Ordem dos Assassinos era um destacamento de jovens guerreiros treinados em Alamut e doutrinados para missões suicidas. Conta a lenda que eles se entregavam à morte de braços abertos, sem nenhum temor, pois estavam convictos da existência do paraíso. E também porque agiam chapadões de tanto comer haxixe. Mas acreditavam piamente que o próprio Alá concedera a Hasan as chaves dos jardins paradisíacos, onde setenta virgens aguardavam para servi-los e amá-los por toda a eternidade. A maneira como Hasan construiu tamanha fidelidade em seus seguidores — uma fidelidade cega e incondicional que hoje chamamos fanatismo — é o verdadeiro mote do romance, e é destrinchada em suas dimensões filosóficas, práticas e políticas.

Começamos a leitura acompanhando paralelamente a vida de Halima e Ibn Tahir. Halima é uma adolescente pobre e bonita, vendida pelos pais como escrava para a fortaleza de Alamut. Acredita que, como muitas garotas de sua idade e época, está destinada a compor o harém de algum ricaço. Entretanto, algo ligeiramente diferente a espera. Levada a jardins secretos, protegidos e mantidos por eunucos, ela é inserida numa vida de cuidados, rígida disciplina e educação. Aprenderá a escrever, recitar, dançar, compor poesias e amar. Constituirá, junto a centenas de outras meninas, a engrenagem mais importante do experimento do Velho da Montanha.

Ibn Tahir, por sua vez, é um adolescente pobre e que, por pertencer à facção ismaelita, é convencido pelos pais a se apresentar à fortaleza de Alamut como recruta. Pretende, como a maioria dos garotos pobres de sua idade e época, virar soldado e matar infiéis. Mas algo ligeiramente diferente o espera. Escolhido para fazer parte dos fedayin, a elite militar de Alamut, Ibn Tahir será submetido a uma violenta rotina de treinamento e humilhação. Mais que produzir militares, o objetivo é doutrinar fanáticos religiosos dispostos a morrer pela causa.

Do encontro do mundo de Halima e de Ibn Tahir, Hasan produzirá a alquimia necessária para atingir seu objetivo primordial: criar a fidelidade absoluta. Em vez de prometer com palavras o paraíso aos seus soldados, ele decide construir um paraíso terreno para ludibriá-los e levá-los à convicção mais sólida e brutal. Os jardins onde estão Halima e as outras meninas são uma dependência secreta de Alamut, que permanece desconhecida dos soldados e homens da fortaleza. Ninguém mais sabe de sua existência. Eles foram arquitetados de maneira a imitar perfeitamente a descrição do paraíso que está no Alcorão. E as meninas são obrigadas — sob o risco de perderem a cabeça — a se disfarçar de huris, as virgens sagradas do Paraíso, e a encenar teatralmente a ficção de que estão, de fato, no mundo além-vida. Após um confronto bem-sucedido com os turcos, Hasan escolhe três jovens que se destacaram em batalha, Ibn Tahir dentre eles, para realizar seu experimento psicológico. Ora, ele já havia sedimentado a crença de que dispunha das chaves do paraíso e poderia mandar para lá quem quisesse. Agora seria o momento de provar que isso era verdade.

Parece-me que, sem revelar mais nada, o que acontece em seguida é óbvio. Nesse caso, não se trata de spoiler, por ser a farsa do paraíso a base fundante da história inteira. Mas não avançarei nos desenlaces e implicações narrativas da estratégia de Hasan. A reflexão se sobrepõe: “E se lhe pedissem para pular de um precipício? E se exigissem que matasse homens e mulheres sem hesitar? Sua resposta mudaria se você tivesse certeza de que isso o levaria ao paraíso?” E ainda mais, e se você tivesse efetivamente experimentado o paraíso com seus próprios sentidos? Se tivesse passado uma noite lá? Obedeceria incondicionalmente às ordens de quem lhe concedeu o privilégio?

Caso dissipássemos a grande dúvida básica de qualquer religião — ou seja, a dúvida da existência do sobrenatural — oferecendo provas inequívocas do que está escrito nos livros sagrados, então nos restaria apenas obedecer a nossos líderes religiosos. Ora, se Jesus ou Buda me aparecessem aqui, no meu quarto, e me flagrassem em meu moletom sujo de café, agora, vindos de um buraco de luz no céu, a própria distinção entre crer e saber deixaria de fazer sentido para mim. Fé só é um conceito possível na persistência da invisibilidade fundamental daquilo em que acreditamos. Não se pode revelar o que deve permanecer oculto. O milagre, por exemplo, é um transmutador da fé, e não seu fortalecedor, como muita gente supõe — se não há dúvida, não há fé, a crença se transmuta em certeza. Só podemos acreditar naquilo que não vemos. O homem que viu um milagre passaria a um novo patamar de sua relação com o divino: de crente a convicto. Em determinado ponto da obra, Hasan confessa ter inveja de seus soldados fanatizados e enganados pelo paraíso artificial. “Por que vocês ficaram tão incomodados mais cedo por eu ter mandado meus fedayin ao paraíso? Eles não estão felizes? Que diferença existe entre a felicidade deles e a de outras pessoas que desconheçam o verdadeiro caráter de sua felicidade?” O líder inveja a felicidade legítima que só a ignorância dos liderados é capaz de oferecer. Para poder manipulá-los, ele abdicou desse privilégio. Mordeu a fruta proibida e descobriu a faceta vingativa e mesquinha de Deus.

A questão de Hasan nos força impreterivelmente a saltar da religião para o niilismo. São as duas bordas do mesmo precipício. Se aqueles jovens acreditavam ter, de fato, visitado o paraíso, quem poderia chamar de ilegítima a sua felicidade ou a sua experiência? A verdade do mundo está no mundo ou na nossa percepção dele? Uma vez que a noção de que os seres humanos tendem a achar verdadeiro aquilo que parece verdadeiro se estabelece, a instrumentalização da fé impõe-se como a ferramenta política mais poderosa a que qualquer líder terá acesso. Mas, para isso, é necessário que esse líder não acredite naquilo que seus seguidores acreditam. É obrigatório que ele conheça a farsa, que entenda a engrenagem, que domine o truque por trás da mágica, perdendo com isso a felicidade paradisíaca da ingenuidade: “Na prática, o poder de qualquer instituição se assenta sobre seguidores que foram enganados. As pessoas têm diferentes capacidades de percepção. Quem deseja liderá-las precisa levar essa variação em conta. O que as massas queriam dos profetas eram milagres. Eles precisavam realizá-los para manter o respeito. Quanto menor o nível de consciência, maior o fervor”.

Nada é verdadeiro. Tudo é permitido. Com esse mote, o personagem principal de “Alamut” usa seus seguidores como ferramentas para atingir objetivos políticos. Eles se lançam de torres, realizam atentados suicidas, enfiam punhais no próprio peito, deixam-se capturar pelo inimigo, convictos de que voltarão ao paraíso que já conhecem.

A figura mítica de Hasan ibn Sabbah parece fazer muito sentido dentro do contexto convoluto e complexo da formação do islamismo. Penso que vale a pena resumir essa parte da história tão pouco conhecida por nós brasileiros antes de fechar minha resenha. Acredito que ela contribua com a reflexão filosófica de “Alamut”, por estabelecer uma relação clara entre a maneira como o cristianismo e o islamismo se misturaram à política desde suas formações.

Com a morte de Maomé, em 632 d.C., os fiéis discordaram a respeito de quem deveria sucedê-lo no comando da religião. Ao contrário do cristianismo, que optou pela engenhosa ideia de um messias virgem e sem muitos amigos, o profeta islâmico foi retratado como um sujeito bem mais sociável, com família, filha, sogros, cunhados, relações políticas etc. Assim, ao morrer, Maomé gerou um problema sucessório no seio do islamismo que dura até hoje. De um lado, os sunitas aceitam Abacar, sogro do profeta, como legítimo sucessor. Mais que isso, eles concordam com a estrutura política e religiosa que Abacar constituiria e que se tornaria, ao longo dos séculos, o sistema tradicional do mundo muçulmano. Do outro, os xiitas consideram Ali, genro e primo de Maomé, como o verdadeiro continuador do islamismo. Entendem, portanto, que a sucessão deveria conter um elemento de herança sanguínea. Mas Ali teve uma trajetória difícil: sempre deixado de lado, foi morto pouco depois de finalmente se tornar líder, e seus dois filhos foram expulsos do poder. Para complicar mais, os xiitas seguiram discordando sobre qual de seus herdeiros deveria sucedê-lo. Todos concordam que Ali é o sucessor de Maomé, mas discordam sobre quem deveria suceder o próprio Ali. Os xiitas consistem hoje na minoria dentro do islamismo e partilham uma narrativa histórica bem mais trágica e messiânica que a maioria sunita. Se pensarmos bem, conceitos como martírio, sacrifício e a vinda de um salvador fazem muito mais sentido para aqueles cujos líderes foram repetidamente preteridos, assassinados ou privados do poder. Claro que apresento aqui uma versão bem simplificada da coisa toda, talvez até simplista. Perdoai, não é uma novela das mais fáceis de acompanhar. Só toco nela para esclarecer que Hasan Ibn Sabbah era o chefe supremo dos ismaelitas, uma facção minoritária dentro dos xiitas que acreditava ser Ismail, e não seu irmão, o sétimo imame (líder dos xiitas). Ou seja, eram uma minoria dentro de uma minoria. Soma-se a isso a complicação de que o gigantesco império muçulmano foi composto desde o início por uma miríade de povos distintos: árabes, egípcios, usbeques, berberes, turcos, persas, todos eles trazendo à mesa seu cabedal riquíssimo de cultura e conhecimento. Para além do aspecto religioso, havia também rusgas nacionalistas e étnicas tornando a situação ainda mais instável.

Portanto, é dentro de um contexto histórico convoluto em que fé e política jamais foram pensadas de maneira dissociada — nada de estado laico, nada de “a César o que é de César” — que o problema da fé se apresenta a Hasan da maneira como se apresentou: não como uma dúvida lançada a um religioso reflexivo, mas como um problema prático apresentado a um político disposto a mover multidões por seus interesses. Quando a religião e a política se misturam, a Verdade — assim, com letra maiúscula — se torna uma moeda de negociação e barganha.

O livro é curiosamente amoral em suas reflexões finais. Não tece julgamentos sobre as escolhas filosóficas de seus personagens. Hasan não é descrito como um monstro, os personagens injustiçados não são vingados, a violência não é amenizada, a justiça não é feita. Hasan utiliza as pessoas como peões num jogo de xadrez, mas não é indiferente ao que faz. Hesita, sofre, duvida. Mas vai pouco a pouco se convencendo de que seus objetivos não são mesquinhos, resultados de rancores ou fraquezas pessoais. O que é uma mentira: ele é movido, sim, por desejos egoístas. Mas também se engana, ou se deixa enganar, por sua própria farsa. Ao final, acredita piamente ter mudado o mundo para melhor. E o mundo, alheio às percepções que temos dele, segue indiferentemente rumo ao abismo.