A idealização/exploração do oprimido não é invenção nem exclusividade nossa, apesar do solo fértil e do oportunismo nativo. Além de sermos cônscios e orgulhosos de nossas pantagruélicas pequenezas, usufruímos cinicamente da boa e exemplar selvageria há séculos, os mais torpes chamam de “resistência”, e os mais debochados de “brasilidade”.

Não é de hoje que nossas cachaças e lutas inglórias são exaltadas e veneradas nas principais cortes, laboratórios, zoológicos e universidades europeias. Trata-se de um fetiche histórico. Em meados do século 16 índios tupinambás foram levados à Europa para serem exibidos na corte de Carlos IX. Já naquela época os “europeus civilizados” tinham nossos canibais como esperança de expurgo e redenção.

Os donos do mundo, 200 anos antes de Rousseau, já nos dissecavam e se condoíam de nossa boa selvageria. A culpa é recorrente. Montaigne, na tentativa — digamos assim — de “compreender o outro” usa repertório exemplar. Reproduzo aqui um trecho de “Dos canibais” Volume I da obra “Ensaios”: “Não me pesa acentuar o horror bárbaro que tal ação significa, mas sim que tanto condenemos suas faltas e tão cegos sejamos para as nossas. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo que morto, dilacerar com tormentos e martírios um corpo ainda cheio de vitalidade, assá-lo lentamente e arrojá-lo aos cães e aos porcos, que os mordem e martirizam (como vimos recentemente, e não lemos, entre vizinhos e concidadãos, e não entre inimigos, e, o que é pior, sob o pretexto de piedade e religião) que em o assar e comer depois de morto”.

Claro que o humanista francês não está querendo ele mesmo redimir a culpa dos seus vizinhos e concidadãos que dilaceraram homens vivos a pretexto de piedade e religião, muito ao contrário! Mas quem diria que a luz de Montaigne que poderia ter iluminado as trevas serviria de pretexto para criar mais trevas?

Nem mesmo o inventor da autoficção poderia imaginar que o antídoto para redimir as atrocidades horripilantes perpetradas pelos seus pares seria — pasmem e eureca! — trocar de lugar com “o outro”, vale dizer, assumir a dívida das carnificinas cometidas, trazer a culpa para si e capitalizá-las. O masoquista — isso é notório — não somente sente muito mais prazer que o sádico, como o conduz.

A mesma cantilena entoada há 450 anos, como se dissessem: a selvageria deles sempre será mais virtuosa que a nossa, em razão disso temos de ampará-los e cuidá-los como se fossem nossos iguais e não aquilo que, na verdade, significam: nossos mais convenientes animais de estimação, a escória.

O nome disso não é dívida, é domínio.

Os artistas da exclusão de hoje meio que se apropriaram da tragédia dos tupinambás de ontem, e faturam alto como representantes das oprimidas e festejadas minorias: bobos da corte que de bobos e tupinambás nada têm; na verdade são cúmplices, cafetões e traficantes das próprias mi$érias e daqueles que são realmente excluídos e que — até por uma questão de falta de opção, estima e autopreservação — acabam se identificando com o discurso heroico, pretensamente inquestionável, justo, reparador e libertário. A essa camisa-de-força deram o nome de “lugar de fala” que também pode ser um lugar de opressão e ameaça, muita demagogia, crueldade, manipulação e, sobretudo, lucro; lugar de fala, lugar de lucro.

Há legitimidade? Claro que há. O problema é que, neste jogo sujo e legítimo, “os civilizados” continuam no controle: capitalizando suas culpas e “incorporando as diferenças”, claro, em benefício próprio: como se os devorados fossem os canibais, e não o contrário. Ludibriada, o que restou à distinta plateia (culpada de antemão) senão comprar a versão do colonizador e festejar o canibalismo alheio?

Ah, quanta ginga e gente bronzeada, quanta malandragem, antropofagia e borogodó brasileiros!!

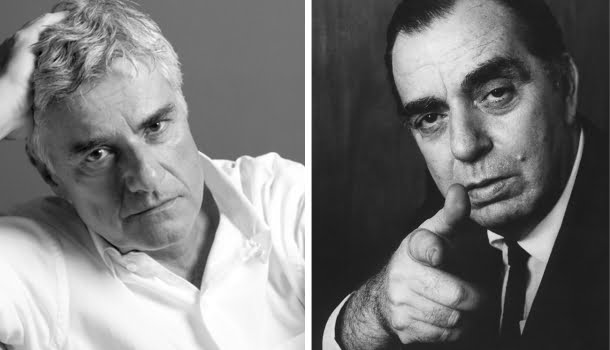

A propósito 1.: Nosso mais notório antropófago, entre tantos outros, é o Caetano Veloso. Ele vive desse expediente há mais de meio século — vide o programa Roda Viva (24/12/21): “sou antropófago, neguinha”. Vide qualquer entrevista dele nos últimos 55 anos: idem, ibidem.

A propósito 2.: Adoro Caetano, é uma tigresa iluminada — apesar de si e apesar da autoproclamada “antropofagia”.

Não por acaso, Santo Amaro da Pu-ri-fi-ca-ção (que nome sugestivo, hein?) e Jardim Ângela são grifes disputadíssimas nas mais chiques butiques, academias e zoológicos internacionais.

Bem, esse fetiche ou banquete supostamente antropofágico foi anunciado pela primeira vez há 100 anos, pela turminha jeca do Mário e do Oswald. E isso só poderia ter acontecido na deslumbrada e interiorana São Paulo dos anos 20 do século passado. E aí temos de considerar três coisas:

1 — Monteiro Lobato era irrefutavelmente um visionário genial que, desde o primeiro momento, identificou a jequice reversa modernista. Com certeza deve ter vislumbrado seu Jeca Tatu de chapelão de cowboy, óculos ray-ban e calça apertada sendo aclamado no Rodeio de Barretos, seguuuuura peão!

2 — Desde sempre São Paulo é uma cidade que se projeta mais rápido ou “mas allá” que suas assombrações, e é natural, portanto, que não somente perca as convergências naturais (alma, identidade) mas que sirva de campo de testes para o uso dos pesticidas mais exuberantes e paradoxalmente anti-narcisistas;

3 — Finalmente, não podemos desconsiderar que a autodestruição é uma vocação imanente da cidade, e que muitas vezes o acolhimento do estrangeiro ou do “diferente” nada mais significa do que uma tentativa de expurgar a culpa através da apropriação “do outro” (e aqui podemos traçar um paralelo com o horror que Montaigne manifestou pela carnificina perpetrada pelos seus concidadãos, os “bandeirantes de lá”). Acontece que o estrangeiro-raiz/colonizador nunca foi e nem pretendeu ser tão original, self-antropofágico e avant-garde como os modernistas jecas daqui. Daí que estes três sentimentos, autodestruição, deslumbramento e culpa, se imiscuam, e criem a ilusão de que em nossas plagas a redenção necessariamente virá da miséria e da precariedade, que as graças caminham de mãos dadas com as desgraças e de que é “tudo junto & misturado”, “divino & maravilhoso”. Só que não é, apesar dos esforços do Caetano e da Fátima Bernardes.

Somente se considerarmos tudo isso, vamos entender o tesão pseudo-antropofágico em absorver, “construir e destruir coisas belas” (almas e identidades incluídas).

João Rubinato, filho de imigrantes italianos, nasceu em Valinhos em 1912, migrou para São Paulo na década de trinta. Foi marmiteiro, biscateiro, e se ferrou muito até que nos anos cinquenta passou a atender pela alcunha de Adoniran Barbosa, quando obteve estrondoso e merecido reconhecimento. Hoje Adoniran é virado do avesso nos saraus da Cooperifa e os seus sampleadores fazem o maior sucesso nas carnificinas promovidas pela Sorbonne, quem diria, hein Montaigne?