Tudo que é verdadeiramente importante parece, à primeira vista, pequeno demais. Discreto demais. Um pouco deslocado, talvez. É assim com certas pessoas, certos gestos — e com certos livros. Aqueles que não explodem em listas, que não empilham prêmios em vitrines iluminadas, que não se tornam hashtags nem viram série. Livros que seguem outro ritmo. Ou melhor: que não pertencem a ritmo algum além do da própria linguagem.

Este percurso — uma volta ao mundo através de 12 desses livros — não foi guiado por mapas turísticos da literatura, mas por fissuras. Por pequenas rachaduras na superfície global do que se consome, do que se premia, do que se republica. Há, em cada um desses romances, uma recusa sutil. Um gesto de torção. O autor romeno que transforma Bucareste num organismo alucinado, onde realidade e delírio disputam vísceras. A escritora japonesa que enfia seus personagens numa fábrica onde o absurdo não é exceção — é a norma. A brasileira que deixa o vento soprar até desmanchar a lógica narrativa inteira. E por aí vai.

Você pode sentir, ao lê-los, uma estranheza morna no início. Um tipo de desconforto que não repele, mas também não acolhe. Porque esses livros não estão tentando te conquistar. Estão tentando te deslocar. E fazem isso aos poucos — com frases longas que não têm pressa, com silêncios que dizem mais do que os diálogos, com personagens que não gritam, mas doem.

Há um escritor húngaro nesta lista cuja prosa caminha em círculos como se o tempo estivesse preso num lamaçal metafísico. Um norueguês que observa a burocracia como quem mapeia a dissolução do eu. Uma autora irlandesa que insinua, com a delicadeza de quem corta sem levantar poeira, que a compaixão ainda é possível mesmo onde o Estado, a Igreja e a comunidade falham. E não, não há gritos. Nem soluções.

O que une essas vozes — e são muitas: africana, ibérica, asiática, latino-americana — não é uma agenda, nem um estilo. É uma espécie de fidelidade. Ao detalhe. Ao que escapa. Àquilo que, de tão verdadeiro, mal pode ser dito. E por isso precisa ser narrado com estranheza, hesitação, beleza. Não são livros para serem “recomendados”. São livros que aguardam. Que ficam. À margem, mas pulsando.

Lê-los é quase como escutar uma história numa língua que você ainda não domina, mas que o corpo compreende. Tem cheiro de madeira molhada, som de noite sem ruído, textura de papel gasto. E talvez seja isso — apenas isso — que ainda nos salva. A literatura que não quer nos entreter, mas nos inquietar.

E, se tudo der certo, nos transformar. Mesmo que em silêncio.

Um homem sem nome, professor de língua romena em uma escola de periferia de Bucareste, vive à margem de qualquer desejo de protagonismo ou glória. Rejeitado pela crítica literária em sua juventude e cada vez mais alheio ao mundo exterior, ele habita um cotidiano envolto em repetições, desencanto e dores físicas inexplicáveis. À sua volta, a cidade respira opressão, deterioração e um constante sentimento de ruína — tanto social quanto existencial. É nesse cenário que surge o ponto de inflexão: um manuscrito enigmático e um estranho aparelho em forma de solenoide instalado em sua casa. A partir daí, a realidade se curva, se desdobra e se fragmenta. A lógica cartesiana perde o domínio, dando lugar a delírios labirínticos, experimentações metafísicas e incursões pela consciência e pelo corpo. O narrador passa a duvidar dos limites do mundo sensível, questionando se o visível é, de fato, tudo o que existe — ou se há um universo secreto pulsando sob a crosta banal da existência. As imagens que o assombram — vermes, campos eletromagnéticos, duplos, cadáveres — não são apenas expressões do surreal, mas sintomas de uma mente à beira da implosão ou do desvelamento. O texto se dobra sobre si mesmo como espelho, tentando capturar um sentido último, impossível, talvez divino. É literatura no estado mais febril e alucinatório.

Em um vilarejo afastado, onde o tempo parece aquietado e a vida repousa sobre a repetição dos dias, algo invisível rompe o compasso: um vento começa a soprar. Não é brisa nem tempestade. É outra coisa. Seu toque não refresca nem destrói — perturba. A narradora, mulher que observa e registra em silêncio, nota primeiro nos corpos os efeitos: tremores, febres, silêncios prolongados. Depois vêm os delírios, os gestos incompreensíveis, os sonhos compartilhados entre pessoas que jamais conversaram. As árvores perdem o ritmo das estações. Os bichos se escondem. Há algo no ar que desmantela a lógica do vivido. E, aos poucos, a razão que sustenta o mundo cede lugar a uma atmosfera rarefeita, onírica, onde já não se sabe o que é alucinação ou revelação. Os vizinhos mudam de voz, de rosto, de propósito. As casas emudecem. A narradora segue, como quem escreve dentro de um sonho, tentando ancorar-se em palavras enquanto tudo se dissolve ao redor. O que era comunidade vira dispersão. O que era memória vira eco. Não há heróis, não há enredo linear — apenas o rastro de um vento que talvez sempre tenha estado ali, sussurrando que a realidade nunca foi tão sólida quanto parecia. Uma narrativa densa, atmosférica, onde o que falta fala mais do que o que está presente.

Três pessoas aceitam empregos distintos em uma imensa fábrica japonesa, cujos limites geográficos e funcionais parecem se expandir indefinidamente. Uma mulher é contratada para revisar documentos sem saber de onde vêm nem para onde vão. Um homem alimenta lontras em tanques isolados, sem nunca entender o propósito da tarefa. Outro analisa musgos — e ninguém questiona o motivo. O cotidiano dentro da fábrica segue uma lógica opaca, onde nada se conclui, ninguém se conhece e os dias se dobram sobre si mesmos. Aos poucos, as linhas entre o que é trabalho e o que é vida se apagam. As figuras que habitam o lugar se tornam espectrais, os corredores repetem-se como fractais, o tempo descola de qualquer ritmo reconhecível. O absurdo ganha contornos concretos: passarelas sem destino, departamentos sem função, silêncios sem explicação. Os personagens, antes distintos, tornam-se intercambiáveis, ecoando uns nos outros como reflexos num espelho empoeirado. A fábrica já não é só cenário — é organismo, é ideologia, é mundo. O que começou como adaptação vira dissolução. E o leitor, como os protagonistas, se perde entre o riso nervoso e a angústia surda, tentando decifrar uma engrenagem que gira sem origem nem fim. Um romance conciso, hipnótico e vertiginoso, onde a banalidade se torna abismo.

Nada é previsível nas histórias contidas nesta coletânea. Crianças impiedosas que contemplam a crueldade como um jogo. Mulheres que atravessam espelhos emocionais e revelam potências secretas. Cegos que enxergam demais. Animais que falam verdades humanas. E, sobretudo, uma fúria — latente, subterrânea, latindo nas entrelinhas — que se manifesta sem aviso nas situações mais banais. Em cada conto, o cotidiano se rompe de modo quase imperceptível, como um tapete puxado com delicadeza sob os pés do leitor. O fantástico aqui não vem em forma de grandiosidade ou magia evidente: ele se insinua, sussurra, instala-se por fissura. Uma viagem de bonde pode se tornar um pesadelo existencial. Um gesto trivial pode desvelar uma perversão escondida sob anos de silêncio. A linguagem, elegante e precisa, intensifica a tensão entre o dito e o oculto, revelando personagens que transitam entre a inocência e o delírio. O espanto, para Silvina, não está no extraordinário, mas no que há de mais familiar — e é por isso que assusta tanto. Seus contos não oferecem alívio nem resolução: apenas o fascínio amargo de quem olha o mundo com um olho dentro e outro fora da realidade. É nesse intervalo, entre o visível e o pressentido, que suas criaturas ganham vida — ou algo ainda mais inquietante que vida.

Num vilarejo arruinado pelo colapso de uma fazenda coletiva, um grupo de camponeses vive em estado de decadência moral e material. Chove sem cessar. A lama engole os caminhos. As palavras pesam como ferrugem. Cada personagem arrasta uma sombra — de culpa, de desejo, de desesperança — enquanto tenta sobreviver à estagnação absoluta de um mundo que já não promete nada. Quando Irimiás, um antigo membro da comunidade dado como morto, reaparece, há um lampejo de inquietação e esperança. Uns o veem como profeta, outros como charlatão, mas todos sentem que sua presença moverá algo. E move. A narrativa, articulada como uma dança fúnebre em doze movimentos — um “tangó satânico” — alterna pontos de vista, desloca o tempo, e força o leitor a caminhar por um labirinto de vozes corroídas pela miséria e pela manipulação. O realismo sujo se funde ao misticismo soterrado, e o grotesco se mistura ao sublime em parágrafos longos, hipnóticos, que imitam a lenta decomposição do próprio mundo descrito. A paisagem, os corpos, os pensamentos — tudo parece corroído por uma força invisível que impede a fuga, o recomeço, a transcendência. Nesse universo, redenção é ilusão. E a marcha prossegue: em círculos, sempre. O livro não avança — ele gira. E o que emerge é um retrato cruel da esperança como armadilha.

Bjorn Hansen leva uma vida ordinária: funcionário público em uma pequena cidade norueguesa, casado, razoavelmente respeitado, perfeitamente invisível. À primeira vista, sua existência é estável, previsível, irrepreensível. Mas o tédio e a repetição ocultam um abismo. Um gesto aparentemente trivial — o abandono da família — dá início a uma espiral silenciosa de subversão íntima. Ele não busca paixão, revolução ou glória. Busca o vazio. E o encontra. Em meio à burocracia, às idas ao teatro amador e aos rituais monótonos da vida social, o personagem começa a cultivar uma forma de ruína deliberada, fria, quase matemática. A narrativa, conduzida com precisão e ironia soterrada, expõe a maquinaria da racionalidade burguesa em combustão lenta. Hansen se torna ao mesmo tempo agente e vítima de uma experiência existencial radical: esvaziar-se de sentido sem recorrer ao drama, à violência ou à loucura — apenas ao tempo e à lucidez. Tudo é contido, mas nada é neutro. Cada silêncio carrega uma acusação. Cada escolha, um protesto sussurrado contra a comédia da normalidade. O texto se recusa ao clímax e aposta no desconforto da espera. Em vez de se mover, o romance afunda. E ao final, restam apenas perguntas — sobre liberdade, identidade e o que é possível construir depois que se escolhe, conscientemente, viver à margem do próprio papel.

Modu é um jovem senegalês em busca de mobilidade, dignidade e alguma forma de reconhecimento dentro de uma sociedade marcada por desigualdade, corrupção e informalidade estrutural. Quando a promessa de uma vida estável pela via convencional se mostra ilusória, ele encontra nas redes do tráfico de drogas um caminho possível — não ideal, mas funcional. O que começa como transporte eventual de pequenas quantidades se transforma, pouco a pouco, numa trajetória espiralada de transgressão, adaptação e poder. A cidade se apresenta como palco e armadilha: tudo nela pulsa e sufoca ao mesmo tempo. Modu se move com astúcia e fragilidade por entre becos, negociações e silêncios sociais que sustentam o comércio ilícito como engrenagem econômica oculta. A narrativa, conduzida com ritmo ágil e observação minuciosa, recusa o maniqueísmo. Não há inocentes, nem vilões claros — apenas sobreviventes. Os dilemas éticos se sobrepõem às ações; a ascensão é também queda, e a liberdade aparente revela novas formas de servidão. A escrita seca, direta, por vezes documental, retrata o cotidiano do submundo senegalês sem folclore nem caricatura. No centro, um protagonista lúcido, complexo, que não deseja a redenção fácil nem a ruína espetacular — apenas viver, ainda que à margem, ainda que em espiral. O romance interpela não só o destino de Modu, mas o sistema inteiro que o molda.

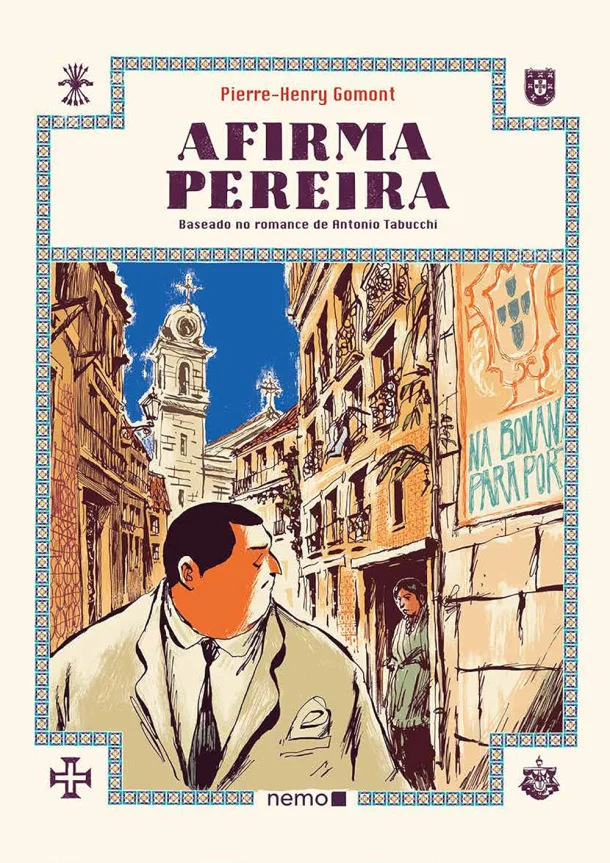

Ele trabalha numa redação modesta, cuidando da página cultural de um jornal lisboeta. Vive entre memórias de uma esposa falecida, copos de limonada com açúcar e a seleção cuidadosa de obituários literários. Evita política, evita conflitos, evita o presente. Até que um dia — e não por heroísmo, mas por acaso — cruza o caminho de um jovem engajado, disposto a escrever textos que desafiem o regime. Relutante, hesitante, ele aceita publicar um artigo. Depois, outro. A convivência com a juventude, com a urgência e com a coragem o inquieta. A consciência, antes adormecida sob a rotina, começa a pulsar. As conversas com o médico, os passeios pela cidade, a leitura de velhos autores — tudo passa a ser atravessado por uma pergunta que cresce sem alarde: é possível manter-se neutro quando o mundo exige posição? A narrativa é construída como um testemunho — ou talvez um depoimento — em que cada fato é seguido da fórmula ritual: “Afirma Pereira.” Como se tudo devesse ser justificado. Como se a verdade precisasse ser registrada com precisão jurídica e afetiva. A transformação do protagonista não vem com estardalhaço, mas com o peso de cada pequena escolha. É na hesitação, na dúvida e na dignidade tardia que emerge um gesto de resistência. Um sussurro que ecoa mais do que um grito.

A notícia corre entre as crianças como uma lenda suja: encontraram o corpo da Bruxa boiando num canal de esgoto. Ninguém sabe ao certo quem a matou — talvez todos saibam. No vilarejo de La Matosa, a verdade se desfaz em rumores, o tempo em espirais, a linguagem em fluxo contínuo. O romance avança por meio de vozes entrelaçadas: prostitutas, adolescentes, mães exaustas, homens em fúria. Cada capítulo é um monólogo que escorre como sangue ou suor, sem pausas, sem respiro. A morte da Bruxa é só o ponto de ignição de um retrato brutal da violência estrutural que permeia cada gesto cotidiano. O sexo, a fome, a raiva, o medo e o desejo se embaralham até não haver mais linha entre vítima e algoz. A narrativa não oferece julgamento nem redenção. O que há é uma coreografia desesperada de corpos esmagados pelo machismo, pelo narcotráfico, pela pobreza e por uma religiosidade tão ancestral quanto cruel. A prosa de Melchor, densa e vertiginosa, não alivia o impacto: cada frase empurra o leitor para dentro de um furacão de dor e ferocidade. Nada é gratuito, e tudo é demais. Ao fim, resta uma paisagem estilhaçada, onde a monstruosidade não é exceção — é sintoma. E o horror não está no crime, mas na rotina.

Quando ele parte, é por desejo, impulso, talvez covardia. Deixa para trás uma esposa devastada e dois filhos atordoados. Quando retorna, anos depois, não há explicação nem pedido de perdão — apenas o silêncio de quem finge que é possível retomar a normalidade. O que se segue não é reconciliação, mas pacto. O casamento se recompõe como ruína sustentada por aparências: convivem, compartilham o teto, criam os filhos, compram móveis. E, no entanto, tudo range. A narrativa alterna pontos de vista com precisão cirúrgica: primeiro, a voz da mulher abandonada, que escreve como quem esculpe uma ferida; depois, a do marido, que revisita os eventos com justificativas frágeis e memórias embaralhadas; por fim, o olhar dos filhos adultos, herdeiros de um passado que nunca foi dito. Cada seção é uma revelação sutil de que as dores mais fundas não gritam — elas assombram. A traição não é apenas conjugal, é estrutural. Os laços que unem também constrangem, ferem, moldam destinos. Starnone não oferece catarse nem vilões evidentes. Tudo está embebido em ambivalência, em gestos pequenos que pesam como decisões fatais. O amor aqui não é idealizado — é um campo de batalha em surdina, onde as memórias se entranham como rachaduras em alicerce antigo. Um romance tenso, íntimo e dolorosamente humano.

Ela chega sozinha, com livros, papéis e expectativas discretas. Deixa a cidade para viver num vilarejo árido, onde quase tudo lhe é estranho: o cheiro da terra, os gestos ríspidos dos vizinhos, a lentidão que contamina os dias. Aluga uma casa em ruínas, aceita condições precárias, tenta manter-se invisível. Mas nada permanece neutro por muito tempo. A solidão começa a moldar suas percepções; o silêncio pesa. Um mal-entendido com o proprietário do imóvel, um cão que insiste em permanecer, um vizinho que se aproxima de modo abrupto — tudo contribui para que o mundo ao redor se torne cada vez mais incômodo, mais ambíguo. O corpo reage antes da mente. O desejo surge como um soluço do desamparo. Não há abuso explícito, tampouco romance. Há tensão. Há culpa. E há um pacto invisível entre a protagonista e o lugar que a repele e a atrai ao mesmo tempo. A prosa é seca, direta, sem concessões. Cada gesto, cada fala truncada, cada ausência diz mais do que os grandes acontecimentos que nunca se concretizam. O que parece pequeno revela-se devastador. E o “amor” que dá nome ao livro não redime, não eleva — apenas expõe a vulnerabilidade como condição inevitável. É no desconforto que a história pulsa. E, talvez, no desconforto, algo próximo da verdade.

Na véspera do Natal de 1985, em uma pequena cidade irlandesa onde tudo parece imóvel, Bill Furlong entrega carvão de casa em casa. É um homem simples, criado por uma mãe solteira, agora pai de cinco filhas, dono de uma dignidade silenciosa. Ao visitar o convento local, percebe algo que preferia não ter visto: uma jovem em condições alarmantes, soterrada pela negligência e pela culpa alheia. O episódio o perturba, mas o que o cerca é o mesmo de sempre — vizinhos cordiais, freiras gentis, o mercado em funcionamento. Nada parece errado. Exceto pelo que se cala. A narrativa, contida e precisa, recusa exageros e trabalha com minúcias: um olhar que hesita, um gesto que se repete, um silêncio que se impõe. O que se revela ao protagonista não é apenas um segredo, mas o pacto social do esquecimento. A escolha não é entre o bem e o mal em termos épicos — é entre agir ou continuar como se nada tivesse acontecido. O dilema de Furlong se instala como uma dor surda, um incômodo moral que cresce com o tempo. O romance, curto e devastador, propõe que a compaixão é uma forma de coragem — e que a justiça começa, às vezes, nos gestos mais ínfimos. Não há grandes atos. Só pequenas coisas. Como estas.