Tudo começa com a ideia — tola, talvez — de que seria possível organizar a literatura como se ela coubesse em listas. E, ainda assim, continuamos tentando. Mas há um motivo. Quando os séculos se sobrepõem e as vozes começam a ecoar umas sobre as outras, precisamos de marcos, de atalhos, de um ponto onde encostar o pensamento e dizer: aqui, isso importa. Foi com esse espírito — e não com pretensões absolutas — que nasceu esta curadoria: uma travessia por algumas das listas literárias mais respeitadas do mundo, em busca de 25 livros que não apenas sobreviveram ao tempo, mas moldaram a sua passagem.

A seleção partiu de oito compilações de prestígio quase incontestável: Modern Library’s 100 Best Novels (1998), Time Magazine’s 100 Best Novels (2005), Le Monde’s 100 Books of the Century (1999), BBC’s The Big Read (2003), 1001 Books You Must Read Before You Die (2006), The Guardian’s 100 Best Books of the 21st Century (2019), além dos registros históricos dos vencedores do Booker Prize e do Pulitzer Prize for Fiction. Essas listas, embora diversas nos critérios, compartilham uma inquietação comum: o desejo de mapear o que a literatura tem de mais transformador.

A partir do cruzamento desses cânones, foi possível extrair 25 obras que se repetem com notável constância — não por moda, mas por densidade. Cada uma delas, à sua maneira, rompeu estruturas. Algumas reinventaram o próprio conceito de narrativa (“Ulisses”, “Tristram Shandy”), outras se tornaram espelhos desfigurantes da sociedade que as engendrou (“1984”, “O Estrangeiro”, “O Processo”). Há livros que desnudam sistemas, como “Amada” ou “As Vinhas da Ira”, e há aqueles que sussurram verdades incômodas por trás de suas tramas aparentemente simples — “O Sol é Para Todos”, por exemplo, ainda é lido como se tivesse sido escrito ontem, porque sua dor permanece de hoje.

Não há, aqui, um único gênero. Nem há uma única língua. Há epopeias mitológicas de hobbits e fábulas góticas sobre criadores que fogem de suas criaturas. Há meninas órfãs que se recusam a obedecer e soldados que enlouquecem ao tentar sobreviver à lógica militar. Há o humor escuro de Joseph Heller e a doçura contida de Jane Austen. E há — como não poderia deixar de haver — o assombro que Kafka espalha nas dobras da realidade.

Esta não é, portanto, uma lista para encerrar discussões. É um convite para retomá-las. E talvez o gesto mais honesto que se possa fazer com a literatura — depois de lê-la com o corpo inteiro — seja simplesmente isso: organizá-la um pouco, saber que ela resiste à organização, e mesmo assim continuar tentando. Porque toda vez que escolhemos 25 livros entre milhares, o que fazemos, no fundo, é tentar entender quem somos — ou quem já fomos, quando acreditamos que uma frase ainda podia mudar tudo.

Ao longo de um único dia em Dublin, um homem comum percorre a cidade enquanto o mundo se reflete em cada gesto, em cada pensamento que se desenrola com minúcia vertiginosa. Sua caminhada é um mergulho em camadas sobrepostas de tempo, memória, desejo e linguagem. Através da sua mente inquieta, os dramas banais ganham contornos épicos, e a realidade urbana transforma-se em palco mitológico. O protagonista, ao mesmo tempo presente e ausente, vai sendo refeito em fragmentos — pelas ruas que cruza, pelas pessoas que encontra, pelos ecos que o habitam. Em seu silêncio doméstico, em suas hesitações, em seus pensamentos quebrados e desvios líricos, desenha-se um mapa íntimo da existência moderna. Nada é pequeno no fluxo de sua consciência: o pensamento mais trivial adquire densidade filosófica, o gesto mais simples ressoa como um rito arcaico. Enquanto a cidade pulsa ao seu redor, ele caminha como quem retorna a si mesmo — e, ao fazê-lo, revela o abismo e o esplendor do ser contemporâneo. Cada instante é tecido de linguagem e ruído interior, como se o mundo existisse apenas na medida em que é sentido. A jornada, mais que física, é um espelho da multiplicidade e da fragmentação que marcam a alma do século. Ao fim, o cotidiano se revela sagrado, e o homem ordinário, monumental.

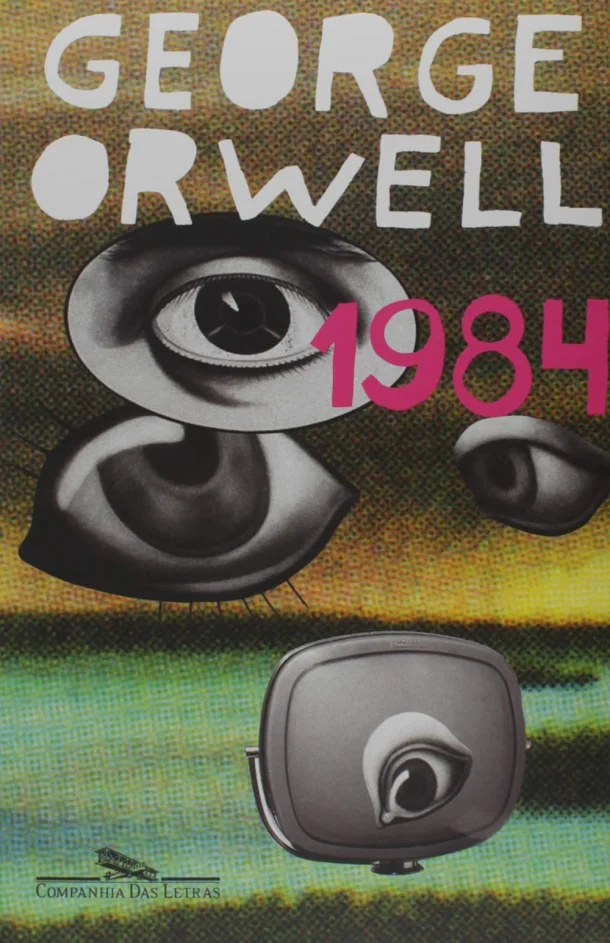

Num futuro onde a vigilância é absoluta e o pensamento, regulamentado, um homem tenta preservar sua consciência diante de um poder que invade até a linguagem. Vive cercado por câmeras, telas e slogans que anulam a dúvida e exaltam a submissão. Trabalha apagando registros, moldando a história à conveniência do regime. Mas o desconforto cresce, silencioso, e cada pensamento não permitido torna-se um ato de revolta. Quando cruza o olhar de uma mulher, algo se acende: desejo, inquietação, a memória difusa de um tempo em que a intimidade não era crime. A cidade, sombria e geometricamente opressiva, é o cenário de sua lenta insurgência, onde a resistência começa como dúvida e se transforma em desejo de verdade. Ele registra, escreve, esconde. Ama. Mas o sistema que o rodeia não permite frestas. Em sua busca por liberdade — ainda que apenas interior — ele expõe a violência essencial de um mundo onde até a linguagem é manipulada para impedir a rebeldia. Cada gesto, cada lembrança, cada tentativa de se afirmar como indivíduo é uma provocação contra a ordem. Sua trajetória não é apenas política, mas existencial: contra a anulação do eu, contra o apagamento da verdade, contra a mentira programada. E, no confronto entre o homem e o Estado, revela-se a tragédia íntima do pensamento livre em tempos de controle absoluto.

Em uma aldeia isolada, fundada entre espelhos, delírios e promessas, desenrola-se a odisseia de uma família que tenta, geração após geração, escapar do próprio destino. Cada nome que retorna, cada gesto repetido, carrega consigo a semente da repetição e do espanto. Os fundadores sonham com invenções, revoluções, amores impossíveis e silêncios eternos. Seus descendentes oscilam entre grandeza e ruína, presos a paixões incestuosas, guerras intermináveis, milagres que se confundem com o cotidiano e fantasmas que nunca se vão. O tempo, em Macondo, não flui: gira em espiral, retorna como maldição e maravilha. As fronteiras entre o real e o imaginado dissolvem-se — e o prodígio torna-se a língua secreta do mundo. A história se ergue como um livro encantado que narra a própria leitura, uma memória que se recusa a desaparecer. Cada personagem, em sua busca por sentido, confronta o peso da origem e a vertigem do eterno retorno. A aldeia, criada do barro e da febre, abriga amores que desafiam o tempo, solidões que se transmitem como herança, e um desejo ancestral de entender o que, afinal, sustenta a existência. Ao longo de um século fabuloso, tudo se transforma e tudo se repete, como se os homens estivessem condenados a esquecer o essencial — até que alguém decifre, enfim, a profecia que está escrita desde o princípio.

À sombra cintilante da alta sociedade americana dos anos 1920, um homem observa outro que construiu para si um império de fachadas e festas. Do outro lado da baía, luzes piscam como promessas inalcançáveis, e barcos deslizam sobre águas carregadas de nostalgia. O anfitrião, de passado nebuloso e gestos calculados, ergue-se como figura mítica em meio ao jazz e à fumaça, movido por um desejo absoluto: recuperar algo que o tempo parece ter enterrado. Em torno dele, giram personagens ansiosos por pertencimento, status, amor ou fuga — todos encenando a liberdade em trajes dourados, mas assombrados por vazios que nem o luxo consegue apagar. O narrador, recém-chegado à cidade, torna-se testemunha da beleza trágica de quem insiste em sonhar mais do que o mundo permite. Com seus olhos discretos e sua voz contida, ele capta as falhas entre os gestos, os silêncios entre os brindes, o abismo entre aparência e verdade. Ao revelar pouco a pouco quem é o homem por trás do nome, a narrativa expõe a ruína disfarçada de promessa. No centro de tudo, pulsa uma impossibilidade: a de reverter o tempo, de refazer o passado com a intensidade do desejo. E nesse desejo absoluto, espelha-se a própria alma de uma era — ao mesmo tempo gloriosa e perdida.

Um jovem estudante, isolado e consumido por ideias grandiosas sobre moral e poder, caminha pelas ruas úmidas de uma cidade que parece refletir sua inquietação interna. Carregando um plano que julga inevitável, ele executa um ato que pretende transcender a ética comum — mas o gesto, longe de libertá-lo, o aprisiona num labirinto de culpa, febre e delírio. Enquanto tenta justificar racionalmente o que fez, uma tempestade silenciosa se forma dentro dele. Seus passos tornam-se erráticos, sua mente oscila entre a exaltação e a exaustão, e sua alma, dividida, começa a apodrecer sob o peso do próprio raciocínio. Ao seu redor, surgem figuras luminosas e sombrias: uma jovem que vive da dignidade ferida, um juiz astuto, vozes que sussurram perdão ou desespero. Cada encontro é um espelho ou um abismo, e sua fuga da punição externa revela-se menos relevante que o julgamento interno que o corrói. A cidade inteira parece conspirar contra o esquecimento, impondo-lhe a lenta tarefa de confrontar o que não se pode explicar apenas com ideias. A narrativa desce aos porões da consciência humana, onde nenhum argumento é suficiente para silenciar o peso de um gesto irrevogável. E no embate entre razão e remorso, entre orgulho e humildade, desenha-se a anatomia crua de uma alma em ruína — ou em busca de redenção.

No limiar entre memória e assombração, uma mulher tenta habitar o presente sem que o passado a devore por completo. Após escapar da escravidão, ela vive com a filha em uma casa onde o tempo parece estagnado, carregado por silêncios e presenças que não se explicam. Cada objeto, cada parede, cada gesto cotidiano carrega vestígios do indizível. Sua história não é apenas marcada por feridas: é construída por escolhas extremas, por decisões tomadas sob a pressão de um mundo que lhe negava a própria humanidade. O trauma, no entanto, não desaparece; encarna-se, retorna, exige ser lembrado. E aquilo que retorna, com olhos atentos e voz suave, não é apenas um fantasma: é a personificação de tudo o que foi perdido, negado, destruído — e de tudo o que a protagonista tentou proteger. Entre sonhos e remorsos, entre a doçura e a ruína, ela é forçada a reviver o que mais desejava esquecer. A linguagem do romance não explica — revela por camadas, conduz o leitor pelos ritmos da dor e da ternura. À sua volta, personagens igualmente marcados por lacunas tentam reconstruir um cotidiano onde seja possível respirar. Mas cada passo rumo ao esquecimento é também uma traição à memória. Neste espaço onde os vivos e os mortos coexistem, a protagonista descobre que o amor pode ser brutal, e que o passado nunca parte em silêncio.

Um adolescente vaga por Nova York em meio ao frio e ao caos, recusando-se a retornar para casa após ser expulso da escola. Carrega no corpo o cansaço precoce e no olhar a inquietação de quem não encontra lugar no mundo. Seu percurso, feito de hotéis baratos, bares iluminados e conversas truncadas, é menos um itinerário físico que uma tentativa desesperada de compreender a própria solidão. Em cada pessoa que encontra, projeta um misto de desprezo e desejo de conexão, oscilando entre o sarcasmo e a vulnerabilidade. O mundo adulto, para ele, é uma farsa que se revela em gestos banais — e a infância, uma terra perdida onde talvez houvesse verdade. Sua voz, entrecortada por angústias e súbitas ternuras, constrói um relato em que tudo parece flutuar entre o absurdo e a sinceridade brutal. No fundo, mais do que fugir, busca um instante de pureza que não sabe nomear. A cidade, indiferente e mecânica, é o espelho de uma alma em colisão com tudo o que finge estabilidade. E enquanto observa patinadores, freiras, garotas em cafés e velhos professores, constrói, sem saber, um retrato preciso do vazio contemporâneo. Cada pensamento exposto é uma tentativa de defesa — e cada gesto malfeito, um grito por salvação. Entre o niilismo e a esperança, sua jornada revela a beleza crua da juventude ferida.

Fragmentos de uma mesma casa, ruínas de uma mesma árvore genealógica, vozes que não se encaixam: assim se revela a lenta implosão de uma família sulista diante do tempo que já não sustenta seus valores, suas certezas ou sua memória. A história se desdobra a partir de múltiplas consciências, cada uma rachada à sua maneira — uma mente que não compreende o tempo, outra que o manipula com desespero, outra que tenta ordená-lo como se ainda houvesse ordem possível. O resultado é um coro dissonante, um espelho quebrado que reflete a decadência com precisão poética. O espaço familiar, antes símbolo de prestígio, torna-se palco de culpa, silêncio e obsessões. Não há centro estável: apenas fluxos de pensamento, remorso e perda. Uma irmã que se ausenta e nunca desaparece, um pai derrotado pela bebida e pela apatia, um irmão tomado por ciúmes, um outro preso à incomunicabilidade — todos orbitando um passado idealizado e uma herança em ruínas. O tempo, aqui, não corre em linha reta: gira, retorna, confunde-se com lembranças e falhas de linguagem. Ao final, o que resta não é uma narrativa, mas uma experiência: a de acompanhar, por dentro, a agonia íntima de uma linhagem em desagregação. Com sua forma arrojada e ritmo descontínuo, o romance não apenas conta uma história: transforma a leitura em abismo.

Um homem escreve para justificar o que não se justifica. Com uma prosa elegante, carregada de musicalidade e ironia, ele reconstrói sua história com a perícia de quem sabe escolher cada palavra — e com a frieza de quem tenta maquiar o abismo moral com beleza formal. Sua narrativa, marcada por encantamentos sonoros e racionalizações ambíguas, descreve a fixação por uma jovem cuja juventude ele transforma em fantasia e território de poder. Viajam juntos, atravessam paisagens e motéis, partilham silêncios e imposições, enquanto o narrador se esforça para seduzir o leitor tanto quanto subjuga a menina que o acompanha. O romance não oferece conforto: mergulha o leitor num jogo de linguagem onde o estético e o repulsivo coexistem em tensão permanente. O protagonista se apresenta como culto, sensível, até mesmo trágico — mas sua eloquência é o disfarce mais brutal de todos. Por trás das metáforas, esconde-se a violência; por trás das declarações líricas, a tentativa de se eximir. A garota, silenciosa na maior parte do tempo, é presença e ausência, corpo e projeção, vítima e ausência de voz. O texto, escrito como confissão e tribunal, revela-se uma armadilha sutil: obriga o leitor a decifrar o que está por trás da estética brilhante, a recusar a sedução formal para reconhecer o horror. E assim, com lucidez e risco, a literatura testa seus próprios limites.

Num mundo forjado por línguas ancestrais e paisagens míticas, uma pequena criatura recebe a missão de atravessar reinos, montanhas e sombras para destruir aquilo que pode submeter todos ao domínio do mal. Não se trata apenas de uma guerra entre luz e trevas, mas de uma travessia interior, onde o fardo do poder pesa mais que a espada, e a coragem se mede em silêncio. O protagonista, guiado mais pela fidelidade do que pela força, enfrenta provas que o dilaceram lenta e profundamente. Ao seu redor, formam-se alianças improváveis, reinos declinantes e vozes antigas que ainda guardam esperança. O caminho não é reto nem heróico no sentido clássico: é feito de perdas, de hesitação, de presságios e da tentação constante de sucumbir. A jornada torna-se símbolo de uma luta ética mais vasta, onde até os menores têm peso decisivo na batalha contra a corrupção absoluta. A vastidão geográfica reflete a vastidão moral: cada escolha ressoa como cicatriz no tempo. Em meio a batalhas, feitiços, exércitos e ruínas, pulsa uma busca pela dignidade da amizade e da persistência. E no silêncio dos ermos, onde tudo parece se desfazer, sobrevive a certeza de que mesmo o mais frágil pode reverter o destino. A fantasia aqui não é fuga: é espelho do mundo — com todas as suas guerras, esperanças e rachaduras.

Desde os primeiros anos, cercada por frieza e abandono, uma jovem aprende a sobreviver num mundo que lhe nega afeto, liberdade e reconhecimento. Sua infância, marcada por rigidez e castigos, não a endurece: fortalece nela um senso íntimo de justiça e dignidade que passa a guiar cada passo. Ao tornar-se professora em uma mansão isolada, conhece um homem cuja presença abala seu silêncio interior. A relação entre ambos, feita de tensão, inteligência e desejo, é também um campo de prova para sua integridade — pois o que se apresenta como amor desafia seus princípios mais profundos. Ela deseja amar, mas não à custa de si mesma. Ao longo da narrativa, atravessa paisagens góticas e provas morais, enfrentando a solidão, o desamparo e escolhas que exigem coragem sem espetáculo. A cada nova queda, reergue-se com a convicção de que seu valor não depende do olhar dos outros. Seu caminho não é o da submissão, mas o do equilíbrio entre sensibilidade e firmeza. Com voz serena e obstinada, ela recusa ser objeto de piedade ou ornamento de ninguém. Em um tempo que exigia obediência feminina, ela escreve, com gestos e palavras, um manifesto de interioridade plena. Ao fim, sua força reside menos no que conquista do que no modo como permanece fiel a quem é — mesmo quando tudo à volta tenta moldá-la.

Em uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos, uma criança assiste ao mundo se revelar em suas contradições mais duras. Enquanto brinca nas calçadas, espiona vizinhos excêntricos e descobre os contornos da infância, algo mais profundo se impõe: seu pai, um advogado respeitado e silencioso, aceita defender um homem acusado injustamente num julgamento que mobiliza preconceitos há muito enterrados sob a rotina. A menina, curiosa e obstinada, observa tudo com olhos atentos, tentando conciliar as pequenas maravilhas do cotidiano com as grandes injustiças que se erguem ao redor. Sua voz — inocente, mas penetrante — revela um país em fratura, onde os adultos ensinam pelo gesto tanto quanto pelo silêncio. A figura paterna, austera e serena, torna-se símbolo de retidão num contexto onde coragem moral é um gesto raro. Entre escolas, varandas e tribunais, a narrativa vai tecendo não apenas o retrato de uma infância, mas o de uma sociedade vista por dentro, com todos os seus abismos. A menina cresce ao compreender que nem todos compartilham o senso de justiça que ela aprende a cultivar. E à medida que as palavras ganham peso, que os rostos revelam rancores, ela descobre que amadurecer é, antes de tudo, aprender a olhar o outro — com lucidez, compaixão e firmeza. A ternura, aqui, caminha ao lado da resistência.

Impulsionado por uma sede insaciável de conhecimento e pela ambição de superar os limites da natureza, um jovem cientista mergulha nos mistérios da vida e da morte. Obcecado por dar forma ao impossível, cria uma criatura que logo revela-se algo mais complexo que um experimento: um ser consciente, sensível e dolorosamente excluído. O criador, tomado pelo horror diante do que produziu, foge — e com isso inaugura uma tragédia em cadeia onde ninguém é inocente. A criatura, rejeitada desde o primeiro instante, tenta compreender o mundo com olhos vazios de afeto. Aprende a linguagem dos homens, observa seus rituais, deseja apenas ser aceito. Mas o que recebe é repulsa. Em sua peregrinação por florestas, aldeias e montanhas geladas, carrega um espelho invertido da humanidade: quer amar, mas é ensinado a odiar. O cientista, por sua vez, é assombrado por aquilo que fez e deixou de fazer. Ambos estão presos por um laço invisível: um busca o pai; o outro, a absolvição. O romance, mais que uma narrativa de horror, é uma meditação sobre responsabilidade, abandono e a sede humana de ultrapassar fronteiras. No centro, pulsa a pergunta: quem é o verdadeiro monstro — aquele que foi feito ou aquele que o criou e fugiu? A resposta não se encontra nos gritos, mas no silêncio entre um gesto e outro.

Em uma fazenda esquecida, os animais decidem tomar para si o destino que sempre lhes foi negado. Após expulsarem seus antigos donos, instauram um sistema baseado na promessa de igualdade, liberdade e justiça para todos. No início, trabalham lado a lado, animados por hinos e ideais que os unem em propósito comum. Mas, pouco a pouco, algo muda: certas vozes se tornam mais audíveis que outras, e os princípios que antes pareciam invioláveis começam a ser rescritos — discretamente, depois descaradamente. Entre discursos inflamados e regras reformuladas, o que era coletivo se transforma em privilégio. Os líderes, cada vez mais distantes da massa, adotam hábitos que outrora condenavam. A esperança inicial dá lugar à vigilância, à repressão, ao culto da imagem. Os porcos, que antes se diziam iguais, passam a caminhar sobre duas patas — e, aos poucos, já não se distingue quem governa de quem foi deposto. A alegoria, de precisão cruel, expõe como revoluções podem devorar seus próprios ideais, e como o poder tende a replicar as estruturas que prometeu destruir. No centro da narrativa está o silêncio de quem não tem palavras para resistir, mas sente na pele cada traição. A história, escrita com aparente simplicidade, revela-se um tratado agudo sobre política, linguagem e manipulação. E entre fábula e verdade, surge a inquietação que nunca desaparece: a de saber se o poder pode, um dia, deixar de corromper.

Um homem recebe a notícia da morte da mãe e não reage como se espera. Chora pouco, não sente culpa, fuma diante do caixão. Nos dias que seguem, vive com a mesma neutralidade: toma café, vai à praia, inicia um romance sem entusiasmo. Ao cometer um ato irrefletido sob o sol escaldante, não apresenta justificativa — apenas a sequência dos fatos. Sua indiferença, que até então parecia inofensiva, transforma-se em escândalo. A justiça, mais do que julgá-lo pelo que fez, busca puni-lo por não sentir como os outros. Sua trajetória, exposta em frases curtas e incisivas, confronta o leitor com a ideia de que o sentido da vida não é dado, mas inventado — e que a ausência de reação pode ser vista como ameaça maior do que qualquer crime. No tribunal, ele é julgado não apenas por seus atos, mas por sua ausência de fé, sua falta de lágrimas, seu jeito de olhar o mundo sem paixão. A narrativa, seca como o deserto argelino que a abriga, revela o desconforto de uma sociedade diante de quem se recusa a fingir. No centro da história está o embate entre a racionalidade jurídica e o absurdo existencial. E ao final, o protagonista encontra, paradoxalmente, uma forma de lucidez: aceitar o mundo tal como é, sem consolo — mas também sem mentiras.

Em uma sociedade onde fortuna e posição moldam afetos e reputações, uma jovem se recusa a seguir o roteiro que lhe foi reservado. Observadora, arguta e dotada de um senso de humor que desafia convenções, ela examina o mundo à sua volta com olhos que não se deixam enganar por aparências ou discursos prontos. Quando cruza o caminho de um homem de modos reservados e orgulho evidente, o atrito entre os dois revela não apenas diferenças sociais, mas também as falácias das primeiras impressões. À medida que se desenrola o convívio — feito de mal-entendidos, silêncios e gestos involuntários —, ambos são forçados a rever as certezas que sustentam sua visão de si e do outro. A narrativa, entrelaçada por diálogos precisos e situações cotidianas reveladoras, revela as sutilezas do jogo social em que se negocia mais do que casamentos: negocia-se dignidade, escolha e identidade. Ao redor deles, dançam personagens ora caricatos, ora tocantes, compondo o mosaico de uma época onde o amor precisa passar pelo crivo da razão e do juízo. O romance, mais do que uma história de afeto, é uma lição de escuta e humildade: mostra que o caminho do entendimento passa não apenas pela palavra, mas pela disposição de ceder, reconhecer e transformar-se. E nessa dança entre orgulho e discernimento, revela-se uma heroína que ousa pensar por si mesma.

Em um mosteiro envolto por névoas e cânticos, onde livros são guardados como relíquias sagradas e o saber circula entre sombras, um monge franciscano chega para resolver uma sequência de mortes inexplicáveis. Racional, irônico e movido por uma lógica apurada, ele interroga paredes, manuscritos e homens, tentando decifrar o que se oculta sob o véu da fé e do silêncio. Ao seu lado, um jovem aprendiz observa, aprende e se deixa fascinar por um mundo onde o pensamento é frequentemente considerado heresia. A investigação, mais do que busca por culpados, revela-se uma jornada pelos labirintos do conhecimento e do poder: entre corredores escuros, bibliotecas circulares e discussões teológicas, desenrola-se um jogo entre a luz da razão e o temor do dogma. A cada novo corpo, cresce a sensação de que não se trata apenas de crimes — mas de um embate entre o riso e o terror, entre a liberdade de interpretar e o desejo de controlar. O monastério, fechado sobre si, transforma-se em metáfora de uma Europa à beira de rupturas. O protagonista, espécie de detetive medieval, atua como ponte entre o rigor lógico e a compaixão humana. E, ao final, o que se queima ou se salva não é apenas um pergaminho, mas a própria possibilidade de pensar. A história, erudita e envolvente, é também um tratado sobre o valor do saber em tempos sombrios.

Sem aviso, sem explicação, um homem é informado de que está sendo processado. Não sabe quem o acusa, de que é acusado, nem o que deve fazer para se defender. A partir desse instante, sua vida cotidiana é invadida por presenças opacas, corredores sufocantes e autoridades que falam em enigmas. Ele tenta, com insistência racional, entender o mecanismo que o cerca, mas quanto mais busca respostas, mais se afunda num labirinto de contradições. Os tribunais não se localizam em prédios imponentes, mas em sótãos abafados; os juízes não julgam, apenas adiam; os advogados não explicam, apenas insinuam. Tudo parece funcionar de acordo com uma lógica invisível, que rejeita a clareza e cultiva a humilhação. A narrativa não denuncia um sistema específico, mas uma condição humana: a de estar submetido a forças incompreensíveis, onde o sentido se desfaz ao ser buscado. O protagonista não é herói nem mártir — é alguém comum, tentado pelo orgulho e pela obediência, que vai sendo lentamente corroído pela indefinição. Em sua tentativa de preservar a dignidade, revela a fragilidade de qualquer identidade diante de uma ordem absurda. O texto, seco e perturbador, recusa consolações. Expõe a angústia de viver num mundo onde as estruturas sociais, jurídicas ou metafísicas se tornam tão intransponíveis quanto irreais. E diante disso, resta apenas o gesto impotente de continuar perguntando — mesmo quando ninguém mais responde.

Entre cafés parisienses, noites boêmias e festas espanholas, um grupo de jovens tenta recompor a alma fraturada deixada pela guerra. Eles bebem, discutem, viajam e se provocam, como se o movimento fosse suficiente para abafar o vazio. No centro do grupo, um jornalista norte-americano observa tudo com lucidez melancólica: ferido em corpo e espírito, carrega dentro de si a marca de um tempo que não volta — e de um amor que não se consuma. Seus amigos, em busca de intensidade, oscilam entre cinismo e desejo. Amam de forma errática, ferem-se com palavras sutis e gestos impensados. O cenário — festas de San Fermín, touradas, paisagens áridas e bravos touros — espelha as tensões internas de quem não sabe mais se o mundo oferece sentido ou apenas distração. A prosa é seca, cortante, quase desidratada, e nesse estilo contido esconde-se a carga emocional de quem já viu demais. Nada é dito de forma grandiosa, mas tudo reverbera. A guerra, sempre ausente, está em cada silêncio, em cada falha de conexão. O protagonista, contido e fiel a si mesmo, tenta preservar algum tipo de dignidade sem fazer alarde. No fim, o que resta não é redenção, mas a aceitação dolorosa de que há feridas que não cicatrizam — e que, mesmo assim, o sol continuará a nascer, indiferente às ruínas humanas.

No coração de uma guerra que já perdeu qualquer vestígio de lógica, um soldado tenta salvar a própria vida recusando-se a cumprir novas missões. Mas ao alegar insanidade para escapar, descobre estar preso a uma regra absurda: quem se diz louco para não voar prova estar são — e, portanto, apto a voar. A isso chamam ardil. Em meio a burocracias sem sentido, comandantes vaidosos, lucros indecorosos e ordens contraditórias, ele se move como um náufrago em terra firme. O campo militar não é apenas cenário de combate, mas uma engrenagem que transforma a razão em delírio oficial. As mortes são relatadas como estatísticas, os heróis são moldados por memorandos, e a vida humana torna-se moeda de cálculo institucional. O protagonista, cínico e desesperado, transita entre colegas que já se renderam à loucura ou que fingem compreendê-la. Cada tentativa de escapar é sufocada por argumentos circulares, por promessas falsas ou por uma lógica kafkiana em versão bélica. A narrativa, mordaz e fragmentária, alterna farsa e tragédia, revelando que o horror não está apenas nas bombas, mas no discurso que as justifica. E no centro desse emaranhado, uma pergunta ecoa: como preservar a lucidez quando o mundo a transforma em crime? O riso que o romance provoca não alivia — denuncia. E ao final, resta ao leitor o mesmo impasse que dilacera o protagonista: resistir ou ceder ao absurdo institucionalizado.

Um marinheiro embarca numa missão que, sob a aparência de um serviço comercial, torna-se uma descida lenta e perturbadora ao âmago da condição humana. Navegando por um rio espesso no interior da selva africana, ele busca um homem cuja fama o precede: um agente colonial admirado por uns, temido por outros, cuja figura vai se tornando cada vez mais ambígua à medida que se aproxima. A jornada, porém, é menos geográfica que espiritual. Cada curva do rio, cada ruído abafado da floresta, cada silêncio entre os tripulantes é um degrau em direção ao desconhecido. Ao confrontar os horrores do colonialismo — travestidos de missão civilizatória — o narrador começa a perceber que a selvageria não está apenas na paisagem distante, mas na alma dos que a exploram. A narrativa, contida e tensa, questiona as fronteiras entre civilização e barbárie, entre razão e delírio, entre missão e destruição. O homem procurado transforma-se em símbolo de algo maior: o reflexo distorcido de todos os que acreditam poder dominar o mundo sem serem dominados por ele. Ao retornar, o protagonista traz mais do que relatos: traz a consciência de um vazio que não pode ser dito sem perder o fôlego. E nesse vazio — feito de sombras, ecos e desilusões — pulsa a verdade desconcertante sobre o que há de mais obscuro em cada um.

Certa manhã, um homem desperta e percebe que algo irremediável lhe aconteceu: seu corpo já não corresponde à forma humana. Sem aviso ou explicação, encontra-se reduzido a uma criatura que mal compreende, e que o mundo ao redor se apressa em repelir. O quarto onde repousava torna-se sua cela, e a porta, fronteira entre o resíduo da vida anterior e a hostilidade que se instala. Seus gestos, agora grotescos, provocam nojo, medo ou indiferença. Aos poucos, a família que antes sustentava com trabalho passa a vê-lo como peso, vergonha, ameaça. Nada mais é exigido dele, nem mesmo palavras — apenas o desaparecimento. A transformação física não é o centro da narrativa, mas seu ponto de partida: a verdadeira metamorfose acontece nas relações, na linguagem ausente, na maneira como a dignidade é corroída pela utilidade. O protagonista, antes invisível pelo excesso de obediência, torna-se visível apenas quando já não pode produzir. A narrativa, seca e precisa, evita explicações ou justificativas. Apenas mostra. E nesse mostrar, revela o desconforto social diante da fragilidade, da diferença, daquilo que escapa às normas. O silêncio torna-se mais brutal que qualquer agressão. A condição monstruosa do personagem não está em sua forma, mas naquilo que ela expõe: o quanto é fácil desumanizar o outro. E assim, entre paredes estreitas e olhares fugidios, desenha-se uma parábola sobre abandono — e a lenta extinção da empatia.

Com a terra ressecada sob os pés e a esperança diluída no horizonte, uma família parte rumo ao oeste dos Estados Unidos, levando consigo o que resta: alguns pertences, a memória do que perderam e a fé na promessa de um trabalho distante. Expulsos pela força impessoal dos bancos e das máquinas, atravessam estradas poeirentas entre milhares que compartilham a mesma miséria. A cada parada, encontram portas fechadas, olhares duros, acampamentos improvisados onde a solidariedade resiste como brasas sob cinzas. O caminho não é apenas geográfico, mas ético e existencial: expõe o choque entre o discurso do progresso e a realidade do abandono. O patriarca tenta manter a coesão, mas é a força silenciosa da matriarca que sustenta os que desmoronam ao redor. Os filhos, desiludidos ou combativos, oscilam entre a obediência e o impulso de ruptura. A narrativa alterna vozes íntimas e coros coletivos, costurando a saga de uma família à de uma classe inteira. A injustiça, aqui, não é exceção — é estrutura. E no meio dela, ergue-se um grito contido que não pede caridade, mas dignidade. A travessia se transforma em metáfora de resistência: mesmo quando tudo parece colapsar, algo pulsa — uma semente de justiça, um gesto de cuidado, um corpo que abriga outro corpo como se fosse terra fértil. E isso basta para que o desespero não vença.

Em uma Moscou sufocada pela vigilância e pelo cinismo institucional, figuras insólitas surgem como se saídas de um delírio. Um homem elegante, de nome estranho e poderes inexplicáveis, instala o caos por onde passa: escritores desaparecem, burocratas enlouquecem, artistas são desmascarados em plena luz do dia. Mas por trás da farsa e do espanto, há algo mais: um acerto de contas com a mentira, com a covardia, com os pactos feitos entre arte e submissão. Enquanto isso, numa narrativa entrelaçada, um escritor arruinado desaparece do mundo e uma mulher entrega tudo para reencontrá-lo. Ela atravessa portais e desafia autoridades invisíveis não por glória, mas por amor. A realidade, como pano de teatro, rasga-se a cada capítulo: o diabo passeia com seu gato falante, festas sobrenaturais acontecem em mansões invisíveis, e o passado de dois mil anos — com um certo julgamento sob o sol da Judeia — projeta sua sombra sobre os dias soviéticos. Tudo se mistura: o sagrado e o profano, o grotesco e o sublime. O livro, escrito em segredo durante anos de censura e medo, é mais que uma obra literária: é um gesto de resistência e imaginação em estado febril. Ao final, o riso e a ternura sobrevivem ao absurdo — e com eles, a certeza de que só a arte sabe rir do poder sem se curvar a ele.

Antes mesmo de nascer, o narrador já se vê enredado em lembranças, reflexões, incidentes familiares e desvios de toda natureza que impedem, sistematicamente, que sua história avance. O que deveria ser uma autobiografia torna-se um labirinto de digressões, interrupções, comentários sobre a própria escrita, e episódios de infância que mal conseguem ser contados sem que outra anedota os desvie. O texto brinca com o tempo narrativo, com a forma do romance e com o papel do leitor, desafiando qualquer expectativa de linearidade. Cada personagem, por mais secundário que pareça, torna-se centro momentâneo de atenção, e cada frase carrega a promessa — sempre adiada — de que, enfim, o relato encontrará seu fio. O narrador, mais do que contar sua vida, medita sobre ela, desmonta-a, reconstrói-a em ritmo caprichoso, como se escrever fosse mais vital que o conteúdo escrito. Entre as excentricidades do tio Toby, as obsessões do pai Walter, as disfunções domésticas e as observações filosóficas inesperadas, emerge uma obra que não busca conclusão, mas o prazer do percurso. O humor, fino e autorreflexivo, expõe tanto os absurdos da vida quanto os da própria linguagem. Ao final, não se conhece por completo o homem — mas se compreende a beleza e o caos do pensamento que tenta narrar a si mesmo sem nunca se encaixar nas formas esperadas. O livro, assim, não é sobre uma vida: é sobre a impossibilidade — e a delícia — de narrá-la.