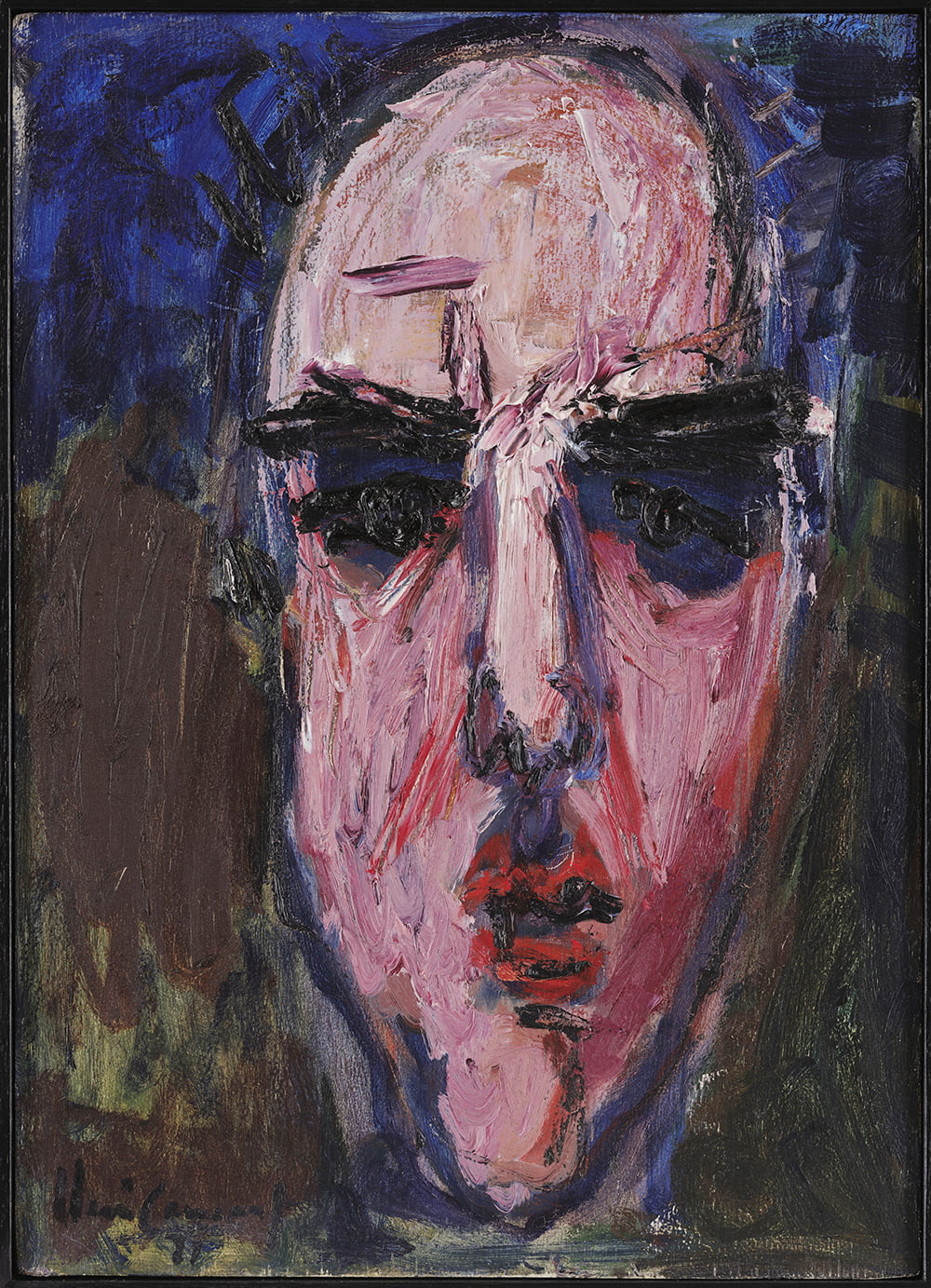

O expressionismo é o estilo mais discriminado já visto em arte. Cabem-lhe todas as pechas: “feio”, “malfeito”, “inacabado”, “mal gosto”. Por esses motivos o leigo deve considerar desleal comparar um Iberê Camargo a, digamos, Johannes Vermeer, maravilhoso expoente da tendência oposta, baseada na precisão obsessiva do detalhe. Segundo o critério dos não entendidos, o artista holandês realmente “tinha talento” e sabia “desenhar”, por isso fez quadros “tão belos”, enquanto o trágico Iberê seria apenas um “borrador de telas”, sem noção. O mal desse critério de beleza é o conservadorismo que se tornou reacionário, idealizando uma maneira de fazer arte sobre todas as outras. Requer, portanto, compreensão sobre o fenômeno expressionista, em arte.

Felizmente há coordenadas seguras para isso: uma delas, estritamente técnica, consiste em diferenciar desenho de cor. A cor e o desenho são dois polos normalmente conflitantes da criação artística: toda a história da arte prova a validade dessa tese. Prezamos muito pela correção do desenho, à maneira acadêmica (atenção no adjetivo!); em geral os leigos se amparam nisso para julgar se o artista “é bom” ou “ruim”. Desconhecem outra tradição muita antiga, na modernidade: a da cor, que nos legou uma concepção diferente de arte, menos interessada no desenho porque a cor revelou-se independente do traço. Elemento expansivo, ela não se deixou confinar por linhas, que têm o dom de aprisionar. Perceba que quanto mais a cor pura prevalece, menos o desenho perfeitinho interessa. Olhe Matisse, um dos criadores do expressionismo: a cor tem vocação para formas puras, abstratas. Por isso a cor tende a violar o detalhe, a precisão, a minúcia que é característica própria do desenho. Em outras palavras, ela cria seu próprio desenho, disforme: todo o equilíbrio e correção “rafaelescos” caem por terra. Peter Paul Rubens, no século 17, é um ancestral importante dessa concepção de arte, e esse é um dos motivos de seus corpos serem todos retorcidos. Outro exemplo, que naturalmente se ampara em Rubens, é Eugène Delacroix, o maior artista romântico da França.

É coerente os românticos apreciarem mais a cor do que o desenho, porque os românticos se opõem ao neoclassicismo. Nada é mais clássico que o desenho perfeito, preciso como um burguês bem-comportado de Gainsborough ou de David! Desenho bem-feito para os românticos era sinônimo de academia, convenção, falseamento, autoridade. Contra a correção o romântico opõe o arroubo, o ímpeto, a fúria desgovernada dos espíritos rebeldes. É um temperamento; mais vontade do que intelecto, mais emoção do que razão. Isso também explica as pinceladas rápidas, “violentas”, de Rubens e de Delacroix. Portanto, além da cor existem coordenadas ideológicas para se compreender as razões da arte dita “malfeita”. Em sua “História da Arte”, Ernst Gombrich considera que foi por causa de sua metafísica que Matthias Grünewald distorceu até desfigurar seu Cristo em “A Crucificação” (1515), abdicando da “beleza aprazível” e das “proporções” reais dos personagens bíblicos para ser estritamente fiel à mensagem espiritual de São João 3,30: “Convém que ele cresça e que eu diminua”. Não era possível externar a mensagem do profeta sendo fiel ao olho.

El Greco é outro caso surpreendentemente moderno, nesse sentido (“A Abertura do Quinto Selo”, 1610). O interessante é que El Greco era um excelente desenhista: basta ver seu retrato de Vincenzo Anastagi (1575) para afastar qualquer dúvida a esse respeito. O caso é semelhante ao de Pablo Picasso. Muitos que o conhecem mais ou menos poderiam dizer que Picasso “não sabe desenhar”. Com base nesse raciocínio ignorante é fácil imaginá-lo como criador da primeira safra de pinturas “horrorosas” que se tem notícia, o que não é verdade, mas é, sim, uma característica da arte do século 20. Mas, tal como El Greco, Picasso também era um exímio desenhista e pintor acadêmico. Prova disso é o retrato que fez da bailarina russa Olga Koklova (1917). A conclusão, óbvia, é que outro retrato posterior de sua autoria, de Dona Maar (1937), é disforme porque Picasso assim o quis, e não por limitação acadêmica do pintor. Com efeito, a “feiura” da arte não tem nenhuma relação com inabilidade: é uma escolha consciente dos artistas. Além da questão estética tem motivações críticas, e até mesmo morais.

A discussão sobre o “feio” na arte é particularmente significativa em finais do século 19, ambiente do qual Picasso emergiu. É o momento de transição entre aquela arte baseada no desenho acadêmico e a arte moderna, que redefiniu os conceitos de desenho e de cor (antes, também naturalista). Artistas da geração precedente à de Picasso, como Edvard Munch e Vincent van Gogh, já faziam desenhos “grosseiros” de seus personagens, introduzindo convenientemente pessoas do povo comum: lavradores, operários, prisioneiros. Precursores do expressionismo, o motivo deles para o que Erich Auerbach chama de “grotesco” em literatura é bem razoável: achavam que a arte impressionista de Monet e companhia era, numa palavra, “insincera”. Porque é simples: não existe um traço de feiura nos impressionistas. Todas as pessoas de Renoir são fofas e bonitas, em suas representações sociais: é o retrato acabado de uma classe afetada, que vivia de aparências. A vida é assim? Ou na vida o trágico e a fealdade são ainda mais reais do que a beleza? Não seria melhor então falar em beleza “convencional”?

O expressionismo tem o grande mérito de levantar essas questões e o grande mérito de nos ensinar a importância ética do “feio”, que caracteriza tanto Ernst Ludwig Kirchner quanto Iberê Camargo. É quase uma posição, diante do mundo. A feiura é uma forma de ser realista por meio da deformação, única maneira de dizer certas coisas sem falseá-las, como prova aquele caso emblemático de Matthias Grünewald. Coisas amiúde desagradáveis, mas… sinceras. Por isso a deformação tem sua própria verdade. Talvez seja apenas um jogo entre aparência e essência: o que é mais importante?

Um retrato executado por Joshua Reynolds é sem dúvida muito refinado, mas talvez um retrato por Iberê Camargo seja mais impactante. Com efeito, a arte pode deixar de lado, sem prejuízo, a ideia convencional de beleza, do senso comum. De acordo com esse argumento, concordamos que a pintura de um caso extremo como Jonathan Meese é tão boa quanto a de Frans Hals. E provavelmente a de Jonathan Meese nos inquiete mais do ponto de vista de nossas ambiguidades — tal e qual um totem primitivo. Meese parece exercer em nós algum encanto mágico, conforme a crença dos povos bárbaros sobre o poder da imagem. E talvez o segredo de A. R. Penck seja justamente o fato de suas garatujas não serem de modo algum agradáveis como as linhas de Jean-Auguste Dominique Ingres e, mesmo assim, exercerem sobre nós uma misteriosa atração: muito mais do que Ingres ele reflete nossa natureza atávica, de criaturas que temem o relâmpago. Com efeito, as formas primárias de A. R. Penck resultam interessantes justamente porque são como são.

Mas “qualquer um faz isso!”, alguém insiste. Bem, então que faça igual! Esse crítico anônimo não deu o devido valor aos seus dotes artísticos, e só não expõe na Bienal de Veneza porque não quer.