“São coisas da vida”, dizem alguns.

Dresden, cidade da Saxônia às margens do rio Elba, então uma das poucas zonas desmilitarizadas da Alemanha, tinha cerca de 600 mil habitantes no início de 1945. Ela foi escolhida como teste para responder a uma dúvida militar. Não era uma dúvida qualquer. Ela tirava o sono do alto comando aliado em dezembro de 1944, depois de cinco anos de uma guerra que devastou o continente europeu e envolveu quase todas as nações do planeta: e se a bomba atômica não funcionasse?

Há meses em construção nas mãos de uma equipe liderada por J. Robert Oppenheimer, com o nome de Projeto Manhattan e ao custo sideral de US$ 2,6 bilhões, ela em breve entraria em fase de testes no deserto do Novo México, o mais tardar em três meses,. Mas, ainda que aprovada nos testes, os comandantes se perguntavam: e se ela falhar na hora H, sobre a cidade alemã ou japonesa escolhida? O que fazer? Eles sabiam a resposta: a guerra acabaria através dos métodos tradicionais, como de costume. Neles, os bombardeios aéreos se destacavam pela quantidade exemplar de escombros e cadáveres que deixavam nos lugares que antes abrigavam meras construções e pessoas comuns. O bombardeio em massa, ininterrupto, era uma das opções à disposição dos comandantes.

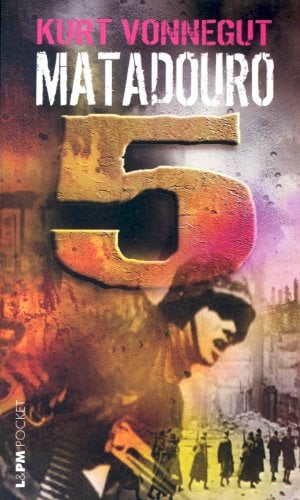

No dia 13 de fevereiro de 1945, 70 anos atrás, às 22h09, teve início o teste sobre a capacidade letal do método convencional de assassinato em massa. Ao longo de doze horas e vinte e dois minutos, esquadrilhas em três ondas formadas por cerca de 3.600 aviões bombardearam Dresden. O escritor americano Kurt Vonnegut Jr. estava lá como prisioneiro de guerra e afirma que havia tendas da Cruz Vermelha espalhadas pela cidade, que não se via um tanque ou tropas nas ruas. Não era um ataque, era um massacre. No romance “Matadouro nº 5” (Slaughterhouse Five), ele recriou de forma dantesca e surreal aquele 13 de fevereiro e o horror dos dias seguintes.

A cidade, por ser zona desmilitarizada, tinha recebido há pouco uma formidável massa de 300 mil refugiados do leste europeu, que fugiam da força avassaladora, e também da crueldade, do Exército Vermelho comandado com mãos de ferro por Stalin, de Moscou, e na frente de batalha pelo general Zukhov, conhecido posteriormente como “o carniceiro da vitória”. Desses refugiados, a maior parte era de inválidos de guerra, mulheres com filhos pequenos, velhos e doentes.

Em Dresden, os soldados alemães cumpriam apenas tarefas de polícia e de guarda de trânsito. Nas ruas, prisioneiros de guerra, médicos, enfermeiros, um número incalculável de mulheres e crianças. Foi escolhida pelos generais e comandantes dos exércitos aliados por isso. Não tinha forças armadas. Não tinha como se defender. Não tinha fogo antiaéreo. Os aliados precisavam testar seu poder de destruição aérea convencional sem o risco de seus bravos pilotos serem abatidos. Precisavam também mandar um recado claro e objetivo para o Exército Vermelho, que avançava com velocidade e fúria na frente oriental: a Rússia poderá ter a honra militar de chegar primeiro a Berlim e acabar com Hitler e o alto comando nazista, mas não conquistará a Alemanha, nós não deixaremos.

Em Dresden, os soldados alemães cumpriam apenas tarefas de polícia e de guarda de trânsito. Nas ruas, prisioneiros de guerra, médicos, enfermeiros, um número incalculável de mulheres e crianças. Foi escolhida pelos generais e comandantes dos exércitos aliados por isso. Não tinha forças armadas. Não tinha como se defender. Não tinha fogo antiaéreo. Os aliados precisavam testar seu poder de destruição aérea convencional sem o risco de seus bravos pilotos serem abatidos. Precisavam também mandar um recado claro e objetivo para o Exército Vermelho, que avançava com velocidade e fúria na frente oriental: a Rússia poderá ter a honra militar de chegar primeiro a Berlim e acabar com Hitler e o alto comando nazista, mas não conquistará a Alemanha, nós não deixaremos.

24 horas depois do início do bombardeio, ao final do dia 14, a cidade ardia como uma enorme fogueira, ou para sermos mais exatos, como uma gigantesca pira funerária. A contabilidade posterior registrou mais de 260 mil mortos. Ao final do dia 15, depois do último bombardeio, a cifra atingiu o dobro, 522 mil mortos. Mais de 30% deles não puderam ser identificados, tinham se tornado pedaços de carvão, restos calcinados antes pertencentes a pessoas comuns. Por questões sanitárias, dezenas de milhares foram enterradas às pressas, sem identificação, em valas comuns. Não havia um único sobrevivente em condições físicas para escavar escombros, localizar e enterrar os mortos. Depois de 72 horas sob a chuva de bombas, centenas de edificações e dezenas de igrejas medievais foram reduzidas a amontoados de detritos.

Dresden, chamada “a Florença do Elba”, era uma cidade onde a história fazia parte da paisagem. Sua fundação se perdia na memória dos homens e do continente europeu. Quase nada ficou de pé, inclusive o palácio real e a igreja Frauenkirche, idealizada e construída entre 1726 e 1743 pelo mestre barroco George Bähr, com sua cúpula de pedra se impondo sobre a silhueta da cidade e atraindo a atenção de moradores e visitantes. Viraram poeira também as centenárias ópera Semperoper e o teatro Schauspielhaus, mesmo destino reservado ao famoso templo luterano, sem mencionar as casas e sobrados, avenidas e ruelas, parques e praças, museus e palácios, escolas e bibliotecas, essas coisas banais que permanecem e guardam o pouco que restou da nossa história.

Depois das bombas, tudo isso foi ao chão e virou entulho. Dresden era apenas mais uma cidade destruída, entre tantas na Europa e no mundo. Num único dia, teve mais pessoas assassinadas (260 mil) do que a soma dos mortos em Hiroshima e Nagazaki (150 mil e 75 mil, respectivamente, com uma diferença de três dias entre os ataques). Num único dia, perderam a vida estupidamente mais pessoas do que em qualquer lugar, antes ou depois, durante toda a trajetória humana. Num único maldito dia.

Homens treinados para a morte em larga escala tomaram a decisão de tirar a vida de mais de 500 mil mulheres, velhos, crianças, adolescentes, médicos, paramédicos, enfermeiras, soldados, refugiados e prisioneiros de guerra. Na maioria, mulheres, pré-adolescentes e idosos alemães que apoiavam sem restrições a guerra infame liderada pelo governo nazista. Seus maridos, pais, tios e irmãos tinham matado impiedosamente quem puderam durante os cinco últimos anos, nas frentes de batalhas ou nos fornos crematórios. Em nome de um projeto fascista e racista, mataram soldados e civis, sem distinção, russos, poloneses, húngaros, romenos, judeus, ingleses, finlandeses, franceses, marroquinos, libaneses, egípcios, tunisianos, australianos, americanos, canadenses, eslovacos, e outras dezenas de nacionalidades e raças.

O negócio da guerra é a morte. Armas não são fabricadas e vendidas para ficarem guardadas. Elas imploram para serem utilizadas. Quem as maneja quer usá-las na primeira oportunidade. Valem muito dinheiro e por isso, na contabilidade final de qualquer guerra, o destaque vai para os números. Depois de tantas décadas, os mortos da 2º Guerra Mundial perderam a fisionomia e a humanidade, são sombras de um passado que quase todos insistem em esquecer. Eles se tornaram números de um balancete macabro.

Entre setembro de 1939 e dezembro de 1945, foram enterrados ou dados como desaparecidos 17 milhões de soviéticos, 6,5 milhões de alemães, 5,5 milhões de judeus desarmados, 4 milhões de poloneses, 2 milhões de chineses, 1,6 milhões de iugoslavos, 1,5 milhões de japoneses, meio milhão de franceses, meio milhão de italianos, 400 mil britânicos, 300 mil americanos e mais 2 milhões de pessoas de outras nacionalidades. As estatísticas variam de país para país, de fonte para fonte, e são atualizadas de tempos em tempos, mas os números reais não devem estar, não estão longe desses. No total, mais de 40 milhões de mortos, o dobro de feridos e inválidos, e a humanidade traumatizada, com a notável exceção dos fabricantes de armas e de sacos para embrulhar cadáveres.

Os assassinados em Dresden estão perdidos no meio desses números. Estavam no lugar errado, na hora errada, como todos os civis assassinados.

“Coisas da vida”, quem diz e repete a toda hora é o mencionado Kurt Vonnegut Jr., em seu “Matadouro nº 5”, que todos deviam procurar correndo num sebo ou na internet, e ler, para aprender a ter a ojeriza certa contra as guerras, não do ponto de vista teórico ou militar, não do ponto de vista ideológico ou político, e sim das pessoas que estavam lá nas casas e ruas, procurando se esconder como ratos nos esgotos para tentar sobreviver aos três dias mais infames da história das guerras promovidas pelo bicho-homem.