Uma coluna mensal a respeito da obra de Shakespeare, na qual não se pretende uma exegese acadêmica, mas uma apresentação do sabor e do prazer de se ler e de se ver Shakespeare

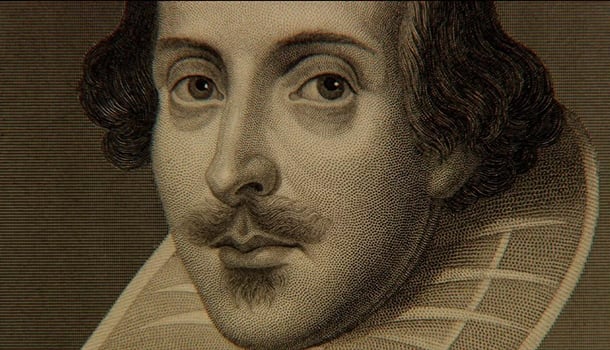

O que resta a dizer sobre Shakespeare? É o maior escritor de todos os tempos, de todas as línguas e de todas as literaturas. Mas esta verdade que se espalha e se reafirma pelo mundo já foi por demais dita e repetida em todos os lugares do globo. Não há um só continente que não tenha sido contaminado pelo gênio de Stratford. Não há uma língua, um poeta que, depois dele, de alguma forma ao seu texto não tenha se referido ou em sua figura não tenha se esbarrado.

De certa forma Shakespeare esgotou, em suas peças e sonetos e poemas, as temáticas humanas, e por via deles podemos discutir o que havia na sociedade, política, cultura e economia de antes das obras, durante e depois delas.

Sim, há uma atemporalidade em Shakespeare, como há em todo e qualquer clássico, aliás, ser atemporal é a premissa de todo clássico. Mas esgotar os temas pertinentes aos seres humanos foi uma tarefa à qual se dispuseram raras obras e autores, algumas delas talvez possam, de longe, serem rivais de Shakespeare. Em beleza, apenas Dante o intimida, isoladamente o vence — não há uma só peça ou poema de Shakespeare capaz de se sobrepor à Divina Comédia em beleza —, mas pelo conjunto o inglês vence o italiano, e com larga, forte e constrangedora folga, como faz com todos os outros, até mesmo com Homero.

Nem tudo em Shakespeare é popular, embora ele tenha sido, em sua época, um grande autor das massas, capaz de lotar os teatros, que não eram nem de perto as salas confortáveis e limpas que são hoje. Pelo contrário. Um teatro, na época de Shakespeare, era lugar de pouco ou nenhum prestígio. É certo que os reis gostavam das peças do Bardo, mas a assistiam em seus palácios: a companhia ia até à corte. Embora o filme Shakespeare apaixonado mostre a Rainha Elizabeth assistindo àquela que seria a primeira apresentação de “Romeu e Julieta”, podemos afirmar que não, a grande Rainha jamais colocou seus nobres pés em um teatro, que, mesmo sendo mitológico e histórico como o “Globe”, era ainda sim sujo. Grande parte da plateia ficava de pé, outros poucos adinheirados que queriam se divertir ficavam nas partes superiores; não se dizia, à época, que assistiriam a um espetáculo: iam ao teatro “ouvir” — sim, ouvir — uma peça.

O grande público, versado ou não em literatura, interessado ou não no pensamento e na cultura do Ocidente, conhece, impreterivelmente, “Romeu e Julieta”, mesmo que não saiba contar em detalhes ou resumidamente o enredo da peça: todos sabem que é a história trágica de dois jovens de famílias inimigas que acabam mortos. Os que possuem algum ou pouco verniz cultural ou educacional, talvez aqueles tenham alguma pátina de educação formal, mesmo sem ter chegado à universidade, provavelmente terão ouvido também falar de Hamlet mas, mesmo se nunca tiver escutado esse nome, com certeza terá ouvido o famigerado “Ser ou não ser, eis a questão”, a mais subestimada e ao mesmo tempo supervalorizada pergunta já feita no mundo da literatura. Os mais letrados saberão de Macbeth, Otelo, Rei Lear, saberão das tramas de “Sonho de Uma Noite de Verão”, “A Tempestade” e talvez “Júlio César”, também por outra frase famosa que jamais foi dita senão na peça de Shakespeare: “Até tu, Brutus?”.

Mas o problema é que temos hoje, oficialmente, dentro do cânone shakespeariano, 40 peças, embora a maioria das edições brasileiras apresentem apenas 37, excluindo “Dois Nobres Primos”, disponível em português apenas no mercado editorial de Portugal; “Eduardo III”, que depois de alguns anos de discussão e alguma recusa de Bárbara Heliodora, entrou no cânone e virá, diz a lenda, na próxima edição do “Teatro Completo de William Shakespeare”, a ser publicado ainda em 2016. Esta — “Eduardo III” — teria sido a última tradução de Heliodora, mas não será a primeira versão da peça em português, como a Editora Nova Aguilar tem alardeado em seu site: Elvio Funck já publicou sua versão em uma bem cuidada edição, e não apenas bilíngue, mas também interlinear, apresentada pela Editora Movimento, em parceria com a Editora EDUNISIC (Editora da Universidade de Santa Cruz do Sul). Por fim, a última peça que poderá ser lida em português pelo público brasileiro é “Sir Thomas More”, cuja tradução foi finalizada por Régis Augustus Bars Closel, que tem a tradução — esta sim inédita —, como parte de seu doutorado em Shakespeare, feito na UNICAMP.

Deste imenso universo de 40 peças, dois poemas narrativos, os sonetos e alguns poemas esparsos, mas também de significativo valor, vemos como é pouca a familiaridade, por parte dos leitores não especializados ou profissionais da literatura, com o conjunto da obra de Shakespeare, que é regular em sua irregularidade: há, em todas elas, em maior ou menor grau, a marca do gênio.

O que nos aproxima e ao mesmo tempo nos distancia tanto de Shakespeare? O que nos distancia, primordialmente, é a elaboração de sua linguagem, e prefiro a palavra elaboração aos termos “hermetismo” ou “dificuldade”. Explico: Shakespeare era maneirista, e segundo Gustav R. Hocke, em “Maneirismo na Literatura”, o maior dos maneiristas e seu mais claro exemplo de execução desse estilo, que se situa entre o Renascimento e o Barroco, quase um intervalo confuso entre os dois pontos da corda.

O maneirismo é e só poderia ser o estilo do qual Shakespeare comungaria. Em seu afã de ser, como diria Jorge Luis Borges, “todos e ninguém”, uma escola dura e engessada, temente às regras fixas de composição jamais poderia ter sido a casa ideal para sua gula temática e estilística, quanto à metrificação de seus versos, aos temas e as formas de representação desses temas: a tragédia, a comédia, o drama histórico e aquilo que posteriormente passamos a chamar de romances, não no sentido de gênero narrativo, mas no sentido de história de amor entre dois personagens.

A melhor definição de maneirismo com a qual já tive contato veio de Hocke: “Deparamo-nos incessante e simultaneamente com tórridos desertos e montanhas de gelo, profundezas oceânicas e cumes áridos, fraqueza e amor humanos visceral, ânsia de ultrapassar todas as fronteiras e desejo de atingir um porto seguro, sonho com uma fórmula matemático-religiosa e medo perante a ira invisível e perceptível do Deus vivo. Disso decorrem as relações de tensão na literatura maneirista: cuidado artístico da sagacidade logística e impulso demoníaco-vital à expressão; busca intelectual esgotante, demasiado esgotante e delírio nervoso em metafóricas cadeias associativas; cálculo e alucinação, subjetivismo e oportunismo frente às convenções (anticlássicas); beleza delicada e extravagância assustadora; fascinação embriagadora e evocação quase oracional; propensão à estupefação e onirismo histérico; castidade idílica e sexualidade brutal; crendice grotesca e santa devoção”.

É só nessa perspectiva maneirista que poderemos ver as peças de Shakespeare, tão intensas que, para nós, leitores desacostumados a sairmos de nossos lugares e nos deixarmos levar pelos textos que lemos, podem vez ou outra forçar a verossimilhança. Mas isso jamais acontece, e é fácil entender a razão.

O teatro de Shakespeare é o espetáculo da consciência humana. O que sustenta a trama não são os atos, mas sim as palavras, portanto, se o teatro é a arte da ação, em Shakespeare falar é, mais do que em qualquer outro autor, fazer: a palavra é um ato. Não nos interessa saber o que Hamlet faz se não tivermos dele os momentos de revelação. Macbeth, quando está só em cena, parece se dirigir à plateia em reflexões inesquecíveis. Seus solilóquios são momentos muito superiores àqueles nos quais ele mata ou planeja uma crueldade.

Vemos e lemos as peças de Shakespeare para assistirmos à linguagem brincar conosco, fazer-nos rir com tanta beleza, fazer-nos chorar com tanta consciência, fazer-nos pensar com tanta consistência que saímos do livro, do teatro ou do cinema que tanto tem se apropriado de suas histórias, mais ricos do que entramos. Melhores? Piores? Não sei. Mas com certeza saímos diferentes.

Por isso e muito, muito mais, justifica que visitemos Shakespeare, que prestemos a ele nossa reverência, que não pode ser acrítica ou submissa, mas sim ativa e inteligente como foram seus trabalhos, e que saiamos do lugar comum das peças e textos mais conhecidos. Que cada texto que veremos aqui, a respeito de cada uma das peças, dos sonetos, dos poemas narrativos e dos poemas esparsos sejam, em sua sincera despretensão de exegese, um convite amoroso à leitura da obra de William Shakespeare.