O editor desta famigerada revista (“famigerada” no sentido roseano, bem entendido) — Carlos Willian, um tipo estranho e cheio de sestros, conhecem? — intimou-me a voltar a escrever as minhas mal traçadas (e sim, confirmo: Carlos realmente existe; ele não é apenas, como dizem os incautos, um avatar do Ademir Luiz). Como estou adaptado às alturas aristocráticas das minhas certezas, de onde placidamente inspeciono o mundo, esquivei-me. Mas cheguei à meia-idade e não faço exercícios, de modo que minhas táticas de cerca-lourenço estão um tanto desatualizadas, e o cara é insistente e pegajoso — portanto, confesso envergonhado, capitulei (o que ocorreu num fortuito e dramático encontro: eu vinha distraído do nor-nordeste e ele, todo faceiro e upa-la-lá, do su-sudeste; vendo-o, desviei-me precavidamente rumo ao oés-noroeste, mas o meliante, estranhamente deixando de lado o ar pimpão e assumindo uma fácies de jogador de futebol americano, interceptou-me, numa jogada digna de campeão da temporada, com um tackle. Recordo-me vagamente de o ouvir dizer “Onde está, fica” e depois berrar “Tonight we dine in hell!”, mas a queda me deixou tonto e eu posso estar imaginado coisas).

O sacripanta teve o seu momento e o aproveitou com certa dose de abuso de poder, mas nós, os Franco de Assis, somos justos e sabemos reconhecer as vitórias dos nossos inimigos. Lancei ao chão minhas armas, tal como um Vercingetórix literário. Rendido, precisava então de um tema. Precisado de um tema, passei os olhos na internet. Passados os olhos na internet, espantei-me e boquiabri-me: parece que agora é moda escrever sobre livros que “mudam vidas”. O espanto foi do tipo bom, pois isso é justo, muito justo, justíssimo, já que, também apurei, ficaram para trás as últimas manias literárias, como autoajuda na companhia de filósofos (“Cozinhando com Heidegger” ou “Lições de Platão Para Ser um Grande Vendedor”, esse tipo de coisa).

Pois fico com o tema, fazendo, porém, a ressalva de que esta ladainha de livro mudar vidas é história para Sartre dormir. Sim, os livros me deram rumos e gostos literários, mas meus defeitos e idiossincrasias estão ainda aqui, bem cultivados e inflacionados, obrigado, obrigado. Nenhuma mudança sísmica como aconteceu na vida dos autores desses textos; no máximo, orçamento deficitário para manter o vício das leituras desorganizadas e doenças respiratórias causadas pelo acúmulo de poeira nas pilhas de livros ainda por ler. Creio, inclusive, que somos nós que mudamos os livros que lemos, inserindo neles as nossas vivências (Otto Lara Resende dizia que todo leitor sempre lê a si mesmo, ou algo assim). Não houve, então, terremotos, mas posso afirmar que obsessões nasceram com alguns livros (“Non men che saver, dubbiar m’aggrada”, dantescamente eu diria). Mas vá lá: se o freguês quer, assim é (se lhe parece) — escreverei sobre os livros que “mudaram” a minha vida.

Para o alto e avante, portanto. Como não poderia deixar de ser, os livros lidos na infância e adolescência, claro, fixaram-se em mim, porque foram o meu primeiro espanto com a palavra escrita, principalmente aqueles muitas vezes lidos de Agatha Christie, Júlio Verne, Karl May, Alexandre Dumas, Maurice Druon, Edgar Rice Burroughs et caterva. Ainda hoje os releio e eles me decepcionam menos do que seria de esperar (o que não é atestado da qualidade dos livros, mas sim das minhas poucas luzes, imagino); aliás, Agatha Christie trouxe-me o gosto por todos os tipos de romance policial, que é literatura de quinta categoria e entretenimento de primeira (há upgrade quando o autor conhece bem o seu ofício, como Manuel Vásquez Montalbán ou P.D. James, e aí talvez — talvez — alguns poucos livros possam ser considerados literatura de segunda). Nada de tsunamis, percebam, mas certa preferência por aventuras inverossímeis. No momento, estou novamente às voltas com Karl May e ando caçando bisões nas pradarias americanas com Winnetou — tenho especial apreço pelo alemão porque meu pai procurou, por anos a fio, pelos três volumes com as histórias do cacique apache para me presentear (sou dos tempos sem facilidades da era pré-internet, antes de Cristo) e, quando os encontrou, uma edição da Editora Globo perdida numa minúscula livraria em Caxias, dedicou-mos (sou também parnasiano com os pronomes, não reclamem) assim: “Marcelo, quando eu era jovem (faz tanto tempo!), a leitura deste livro me emocionou. Agora, quero que as aventuras do Mão de Ferro emocionem outro jovem — você”. Sempre me emocionam, meu pai.

Passada aquela fase inicial, parti, por assim dizer, para drogas mais pesadas e li, creio, “O Encontro Marcado” de Fernando Sabino, que depois muito iria me decepcionar com seus outros livros. Foi uma leitura ardente, feita de uma enfiada só, e desejei muito, com aquela força que somente um adolescente infeliz tem, viver entre aspirantes a literati, mas encontrei apenas o caminho do bar e da sinuca — ler Fernando Sabino não mudou a minha vida, mas seguir caminhos errados tem sido uma regra. Mea culpa, confiteor: já quis ser Fernando Sabino puxando angústia (“Sucede que me canso de ser hombre!”) nos bancos da Praça da Liberdade em BH, mas sou apenas, miserere me, Domine, este pobre menino de São Sebastião do Alemão, também chamada Palmeiras de Goiás.

Havia nos fundos da nossa velha casa, naquelas vielas de sonho do Setor Sul, um cômodo onde guardávamos os livros, nunca espanados. Era o “barracão”, como dizíamos, refúgio onde li muitos dos livros que mencionei — tal como disse Sartre, passei parte da infância “assaltando a sabedoria alheia”. Também naquele cômodo, numa tarde preguiçosa (meu reino não por um cavalo, mas para ter de novo uma única tarde preguiçosa!) descobri a “Enciclopédia Delta-Larousse”, numa edição de 72 ou 73, e o “Dicionário Aurélio”, primeiríssima edição. (Sim, li e leio enciclopédias e dicionários. Sim, sei que é doença classificada no CID.) Na “Delta” li muitos verbetes sobre a Roma antiga e adquiri o estranho hábito de os copiar; foram horas agradáveis, mas posso garantir que saber que Cornélia Africana (um bom nome para minha futura filha, sem dúvida) era mãe de Tibério e Caio Graco não tem sido de muita utilidade na vida das minhas retinas tão fatigadas. O “Aurélio” viciou-me no gosto pelas palavras estranhas — cimitarra, nenúfar, seljúcida, samovar, caravançarai, dacha, imarcescível, sáfaro. Burro de carga sem antolhos, sigo firme na vereda dessas leituras: atualmente, leio o “Dicionário de Termos Literários”, de Maussaud Moisés (os termos técnicos literários talvez sejam os mais saborosos, como “epitalâmio” e “ditirambo”, também nomes dos meus futuros filhos), e nele aprendi, aliás, que vários cantores nordestinos usam o “martelo agalopado”, uma estrofe de versos decassilábicos compostos de dois anapestos e um peônio. Taí: eu daria tudo para ser peônio de quarta e tocar a vida em martelo agalopado.

Da mesma época é a minha iniciação nas crônicas. Por sorte, comecei com Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, mestres do seu ofício tão talentosos que me causam inveja assassina; não gosto das crônicas de Fernando Sabino e Carlos Drummond, que deixaram mais epígonos que o velho Braga, aquelas historinhas de encontros com meninos mimados em restaurantes, coisas desse tipo. O capixaba e o mineiro tinham, digamos, mais sprezzatura e panache, palavrinhas muito ao gosto do sofrido Paulo, que, a propósito, é também autor de um poema que já plagiei nas pelejas de amor para tentar vencer alguma repulsa pela minha crosta exterior, “Fragmentos em Prosa” (daria o baço para tê-lo escrito. Não, não, daria um braço).

E depois? Ah, sim, “O Tempo e o Vento”, romance-rio ao estilo das sagas familiares francesas. Histórias de gerações de uma mesma família já começam ganhando de dez de mim, pois, goiano ao estilo de Cora Coralina, “trago em mim todas as idades”. “Noite de vento, noite dos mortos”, dizia a velha Bibiana, nossa avó arquetípica, e estava certa a velha — posso confirmar, tenho umas trinta Bibianas na minha própria família. Erico Verissimo me legou uma vaga saudade dos pampas, onde nunca estive, e estragou-me algumas noites de sono, pois sua saga impressiona muito os jovens de 18 anos que deixam de estudar para provas de Direito Civil e gastam as madrugadas lendo sobre gaúchos peleando entre si.

Amigos me dizem que se emocionaram na juventude com a leitura de “Cem Anos de Solidão”. Também eu, mas o García Márquez que mudou (opa!) minha vida foi “O Amor nos Tempos do Cólera”, uma espécie de “Cem Anos” com pimenta, um bolerão latino-americano que não ultrapassa a linha da doçura diabética justamente porque foi planejado, por um escritor em pleno domínio da sua técnica, para ser um bolerão. O velho Gabo acabou se transformando no verdadeiro “nosso homem em Havana”, mas tinha talento, o fdp.

Sou raivoso às vezes. Thomas Bernhard, outro raivoso, mostrou-me, com sua “estilística da repetição” (expressão que o goiano Gilberto Mendonça Teles utilizou, se não me engano, e sempre estou enganado, num livro sobre Drummond), que é possível dar algum sentido à ira. Ler “Origem” e sua ânsia de sempre ir na “direção oposta”, expressão que repete sem medo de ser exaustivo (e nunca o é), é entrar em terreno minado. Dizem de Bernhard que, discursando certa vez em agradecimento a algum prêmio literário que ganhara, falou tão mal da Áustria que todos os presentes, inclusive o Ministro da Cultura, deixaram o recinto. Pois respeito e aprecio assaz e sobremaneira: longa vida aos escritores austríacos iracundos e desabridos.

Houve Cuba em minha vida, talvez o país campeão, em número proporcional à população, em quantidade de escritores de primeiro time (empatando com a Irlanda). Alejo Carpentier foi um deles. Carpentier, disse outro grande escritor cubano, Cabrera Infante, era um canalha político, mas é forçoso reconhecer que há uma grande incidência de filhos da mãe entre os grandes escritores. Paciência. Ele me revelou algo que jamais me ocorrera: o Caribe é barroco (o que Lezama Lima, também cubano, depois confirmou). “O Século das Luzes” é a sua obra-prima (ou antes, chef-d’oeuvre, já que ele se pretendia mais francês do que cubano). Um romance de formação, Bildungsroman, de três jovens cubanos durante a chegada dos ideais da Revolução Francesa à caótica América (mas não só isso: um dos jovens, Esteban, que viaja longamente pelas ilhas e mares caribenhos, é uma espécie de Ulisses do Novo Mundo — vocês sabem, um charuto nunca é só um charuto). Subjacente a tudo, naquela prosa que se enovela com tanta beleza, a pergunta: “o que seria mesmo a civilização?” (respondam-me e ganharão um exemplar dedicado por mim). Marcou-me como ferro em brasa.

Quem não gosta de Philip Roth é ruim da cabeça ou doente do pé. “O Teatro de Sabbath” me viciou em Roth, mas não “mudou minha vida”, ainda bem, pois, imaginem, o epitáfio que o personagem principal escreve para si próprio é este: “Morris Sabbath. Mickey. Amado cliente de puteiros, sedutor, sodomita, corruptor de mulheres, destruidor de virtudes, perversor de jovens, uxoricida, suicida. 1929-1994”. Roth é, sobretudo, um diligente notário de perversões, e Freud, é certo, apreciaria Sabbath — aliás, sem a precedência do austríaco, o norte-americano com certeza seria uma espécie de Freud avant la lettre, um desbravador. Já o crítico Harold Bloom, adorador do deus Shakespeare, encontraria, se é que já não o fez, ecos de Falstaff em Sabbath. E é engraçado, o Roth — claro, há quem lide mal com humor, mas, para esse tipo de gente, temos de explicar sempre que Jonathan Swift não estava realmente querendo estabelecer uma dieta de criancinhas quando escreveu “Uma Modesta Proposta”. É preciso rir. Eu rio. Tu ris? Vós rides?

Eu iniciava a leitura de Faulkner, aquele beberrão genial, e parava. Especializei-me em iniciar e parar. Geralmente, era “O Som e a Fúria”, mas um dia resolvi recomeçar com “Absalão, Absalão!”. Foi um achado. O homem vivia meio encharcado, pois bebia zelosamente e sem moderação seus uísques, mas ainda assim nos deixou uns três ou quatro romances que estão entre os melhores já escritos; “Absalão” é para mim o melhor, aquelas vidas contadas por vários narradores, principalmente a estranha Rosa Coldfield, todo aquele inventário de nossas obsessões comuns revistas depois de os fatos terem acontecido, com as distorções próprias do tempo — tudo, tudo no livro tem alta voltagem. Como todos falhamos a vida em certa medida, ele é dolorido, um cante hondo, ou antes, um blues (estamos no Deep South) lancinante — reabre feridas cicatrizadas. Faulkner dizia que não havia lido Freud; um mentiroso, claro, pois é evidente que leu o austríaco muito bem e o compreendeu com clarividência. Para quem gosta de ver tudo com prismas de arco-íris, não recomendo; para nós outros que gostamos do método caótico de vida, ele é obrigatório. Ódio, racismo, cheiros, sons, vidas familiares, angústias, arrependimentos, tudo sedimentado em histórias que são metáforas da derrocada do próprio Sul americano. E as glicínias: “It was a summer of wistaria”, “Once there was a summer of wistaria”, “Foi um verão de glicínias”. Creio jamais ter visto glicínias, mas não importa: tenho os meus summers of wistaria com o embiritado Faulkner. Para agregar valor ao camarote, é de regra que Faulkner, nascido no Mississippi, seja lido com algumas doses de Jack Daniel’s, bourbon feito no vizinho Tennessee, na cabeça.

Já Pedro Nava veio a mim pelos comentários dos meus pais, entreouvidos nos intervalos das minhas graves preocupações diárias, como decidir entre pique e golzinho. Eles seguiam a publicação de suas memórias com zelo de Otelo e liam um para outro, em voz alta, trechos dos livros. Aquilo foi se sedimentando em mim e, quando o li, confirmei o que ouvia: gênio, o mineiro. É fato que escreveu suas memórias para falar muito dos outros e pouco de si, o que o torna um biógrafo, talvez o melhor, do país. Quanto a mim, jamais escreverei minhas memórias, mas minha memória que tudo guarda tem sido usada à moda de Nava (isso seria ter a vida “mudada”?): passo os dias me lembrando do passado que não sai de mim (“Quem contará as pequenas histórias a que assisti durante minha vida, quem falará dos meus mortos depois que eu me for?”, perguntava-se o poeta Augusto Frederico Schmidt). Estão sempre comigo as casas com corredores longos da minha infância, os cômodos com objetos empoeirados (até mesmo uma inacreditável rede de caçar borboletas que encontrei certa vez, serendipidade que é o sonho de qualquer menino fuçador), fogões a lenha, jabuticabas comidas no pé, noites alumiadas com lamparina, os livros antigos do meu avô com receitas para “asthma” e o exército de mulheres matriarcais, mãe, avós (minha bisavó comandava a família sentada numa cadeira de balanço na velha Campininha das Flores), madrinhas, tias, tantas, tantas tias, em todas as formas e cores e sempre cheirando a talco. Estando perto de Nava, recomendo: tolle lege.

Montaigne, conhecem-no? Perguntado sobre a sua amizade com La Boétie, o grande Montaigne assim a explicou: “Por que era ele, porque era eu”. Uso a mesma frase para justificar a minha especial amizade com o nosso homem em Bordeaux, meu amigo mais cético. Ler o francês é como sentar-se ao pé da fogueira para ouvir os conselhos do ancião da aldeia. Eu diria que ele foi o precursor das redes sociais, sempre falando de si, isso por volta de 1500 e abobrinha. Criou, ou deu forma, ao ensaio, e todo ensaísta é um mal equipado explorador, alguém que tateia para chegar a conclusões fugidias — o caminho é que é importante, daí porque ele ensaia, tenta, regateia, escorrega. Se Drummond reclamava de ser gauche na vida, Montaigne mostra que isso pode ser bom. E, como vício é vício, juntei o gosto por ensaios à mania de enciclopédias e adquiri a “Encyclopedia of the Essay”, pura diversão para os embalos de sábado à noite (cheguei à fase presbiopia-manta-sopinha) em 1.100 páginas. Identifico-me, porque eu também passo a vida a ensaiar, tentar, regatear e escorregar. “Existirmos, a que será que se destina?” é a pergunta eterna, mas a reposta estará sempre no caminho e não nas certezas dos dogmáticos. Leio Montaigne, logo existo — e esta é a minha sina e, sobretudo, a minha sorte.

Hemingway e “O Sol Também se Levanta”. Li as aventuras da geração perdida, que bebia em Paris e corria de touros em Pamplona, e, por culpa da tal curiosidade, busco desde então todos os livros sobre a capital francesa já escritos (acreditem-me, são milhares; vejam a turma do entreguerras, por exemplo: de mamando a caducando, todos deixaram seu recado sobre como era viver aquela vida besta). Esses livros confirmaram o boato: eu deveria ter nascido em Paris, mas minha cegonha, sem bússola e um tanto mamada ao estilo do próprio Hemingway, deixou-me aqui no Goiás.

Tenho comigo que a fase da vida em que temos mais problemas é aquela entre o nascimento e a morte. Medico-me tomando minhas doses diárias de Biotônico Fontoura e lendo Sêneca, o avô do estoicismo (o pai foi o imperador Marco Aurélio). Sou antigo, uma espécie de dinossauro que fugiu do próprio parque jurássico, e, por isso, sempre gostei de me imaginar estóico, capaz de suportar com dignidade os meus 7X1 diários, mas tenho medo do confronto entre a expectativa e a realidade. De qualquer modo, como sofrer e ter alegrias é contingente, adotei Sêneca, Shakespeare e Jep Gambardella como faróis neste mar de incertezas que é a vida moderna — “è solo un trucco”, ensinou-me Jep; o bardo lembra-me que “the lady doth protest too much, methinks”; já o romano é o autor do moto do meu brasão de armas: “Ninguém se salva de um naufrágio com a bagagem às costas”. Espero que essa trinca me ensine a envelhecer com sabedoria: se a fortuna me sorrir, aos 90 anos, chevalier sans peur, ainda que não sans reproche, terei o rosto marcado pela “luta renhida que aos fracos abate”, escreverei ensaios sobre a velhice, contarei história do tipo “Certa vez, em Adis Abeba…”, passarei em revista minhas cicatrizes, meditarei sobre meus fracassos — por que afinal não fui Rei de França? — e perseguirei, qual sátiro desavergonhado, belas moças que sempre me rejeitarão. A mesa não estará posta para a indesejada das gentes — nunca está —, mas certa quietude abrandará o caminho. Chamem-me daqui uns anos e veremos se minhas esperanças se realizaram

“Lolita”. Lo-li-ta — aquele tour de force sobre as perversões humanas, aquele salto triplo carpado sobre nossas obsessões mais secretas. Com Humbert Humbert aprendi a falar humbertês, mas, nestes tempos de “liberdade de expressão respeitosa” (que começaram, segundo o Instituto Marcelo Franco de Pesquisas Avançadas, quando o Merthiolate deixou de arder), comentar Nabokov pode render processos, principalmente para mim, que encontrei em “Lolita” um je-ne-sai-quois qualquer que me faz gargalhar sempre que o releio. Caluda, então.

O austríaco Hermann Broch vendeu a fábrica da família e foi estudar matemática e filosofia, fato que por si só me traz admiração. O seu “A Morte de Virgílio”, que já foi chamado de poema-filosófico, sinfonia e suma civilizatória, é qualquer coisa de grandioso, de livro-resumo-de-todos-os-livros. Narra as últimas dezoito horas da vida de Virgílio, aquele mesmo que acompanha Dante no Inferno. Como todo grande livro, tem várias camadas e obsessões, a aproximação da morte e o papel da arte, por exemplo; há, inclusive, certo paralelismo entre a Roma imperial e a Alemanha nazista. Mas a cultura, sem dúvida, é o personagem principal — ler as dezenas de páginas do diálogo entre Virgílio e o imperador Augusto abre-nos os olhos para os meandros da arte. Leio Broch e me pergunto: como é que pode? Se estudar matemática faz o camarada escrever assim, vou me matricular num curso de física quântica.

Já leram algum sermão do Padre António Vieira? Arrastado e barroco, o Vieira, claro, mas belo, belo, belo a mais não poder. Lê-lo (“lê-lo” — como é curiosa a última flor do Lácio, não?) é uma das grandes experiências para um falante de português, talvez só comparável a ler Guimarães Rosa e Saramago (façam o teste: leiam em voz alta “A Terceira Margem do Rio”, o “Sermão da Sexagésima” e “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”. Obrigado, de nada). Amigos, eu, também barroco e cheio de contrastes entre sombra e luz, fiz da leitura de Vieira um dos meus projetos de vida. Não plantarei árvores, mas sempre recitarei Vieira em mesas de bar e nas horas mortas da madrugada.

Seguindo os passos de Drummond, lutei com o russo em Berlim nos cafés da vida e mostro o meu heroísmo lendo dezenas de livros sobre a Segunda Guerra. Qual foi o primeiro, aquele que mudou (opa! epa!) a minha vida? Não me recordo — fiquemos assim, então: num dia qualquer, em 1948, li um livro sobre a Segunda Guerra que mudou minha vidinha besta (é difícil fugir desse verbo, confesso) e desde então leio todos sobre o mesmo assunto que caem nas minhas calejadas mãos. Vida dura, a minha (para quem não sabe, fui partisan e maquisard, talvez minha única honra — “a chacun sa boche”, e tombei alguns).

Eu lia poesia esporadicamente. Certa vez fizemos uma viagem, a família toda, ao litoral; na volta, passamos alguns dias em Ouro Preto, desvio que não havia sido planejado. Meu pai, emocionado, passou aqueles dias declamando poemas do “Romanceiro da Inconfidência”, obra magnífica de Cecília Meireles (“Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência, a vossa!”). Desde então a poesia entrou na minha vida e venho cultivando um inutilíssimo hobby: coleciono todas as primeiras edições do “Romanceiro” que encontro e também as autografadas — tenho muito apreço pelas coisas inúteis (“O supérfluo, coisa muito necessária”, escreveu Voltaire). Cecília abriu os diques para os meus poemas preferidos: “A Máquina do Mundo”, “A Mesa” e “Com o Russo em Berlim” (Drummond), “Elegia Desesperada”, (Vinicius), “O Defunto” (Pedro Nava), “Tabacaria” (Fernando Pessoa) e uns poucos outros.

Sou totalmente ignorante em biologia, química e que tais. Meu conhecimento sobre esses temas é uma espécie de queijo suíço cheio de furos, com mais furos do que queijo. Contudo, desde que li um daqueles livros do tipo “ciência para leigos”, foi como se um dos meus dois neurônios tivesse dito “Fiat lux!” (sim, o Tico e o Teco falam latim), e daí nunca mais os larguei, cultivando vagos planos de ganhar o Nobel de Física. A leitura atual é “O Que o Cérebro Tem Para Contar”, da Editora Zahar e de autor cujo nome me foge (meia-idade, a terra ignota — hic sunt dracones — dos nomes perdidos: vocês ainda chegarão lá). Leio-o e penso no meu cérebro — os inimigos dirão que não o tenho. O que ele tem para contar? Bem, sou um caipira atávico; se Cora Coralina, de novo ela, tem dentro si “uma lavadeira do Rio Vermelho”, trago em mim um matuto que rói pequi sentado de cócoras. No lado esquerdo, há certa preferência por sururus intelectuais, principalmente aqueles que descambam para ofensas e grosserias. No lado direito esconde-se o meu ofidiário pessoal — nasci sobretudo para ser bardo medieval especializado em cantigas de malquerer. Ao fundo, uma vaga esperança de Deus e, nos lobos frontais, a certeza de que “a vida é sonho e os sonhos, sonhos são”. O superego foi lasseado pelo tempo e é solúvel em álcool, e os neurônios todos, cansados de guerra, interrompem suas sinapses diante da visão de mulheres bonitas, vinhos antigos, charutos cubanos, livros de qualquer tipo e acarajés de praia.

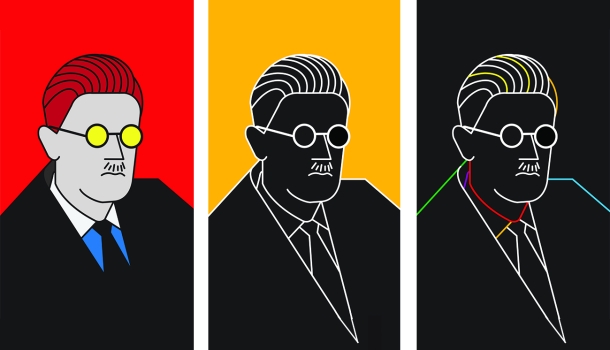

Mas me perdi. Adiante que São Paulo não tem vocação para carneiro de Panúrgio e não pode parar. Quando me sinto bookless, leio livros sobre livros. Não crítica literária séria, mas aqueles livros que misturam comentários literários com experiências pessoais. Comecei com um tesouro de Anne Fadiman, “Ex-Libris”, livro que mud… Opa, não. Nesse tipo de livro, lemos sobre as grandes avenidas da literatura mundial, as estradas laterais e seus becos sem saída, mas sempre com um viés mais pessoal e intimista. Joyce? Claro, mas não o radicalismo da obra num contexto de mudanças de paradigmas, mas sim o que a leitura do irlandês pode trazer para nossas vidas quase sempre pacatas e prosaicas. O texto como palimpsesto para inserirmos nossas próprias experiências, se é que me entendem. Eu ousaria dizer que ler sobre livros é quase uma forma de terapia psicagógica (Aristóteles escreveu que “a tragédia é uma máquina corimbântica e psicagógica”, e eu, desde que li isso pela primeira vez, passei a repetir a frase — sem a entender, claro — por puro deleite auditivo; aliás, meu projeto de vida já foi ser “psicagógico e corimbântico”).

Sim, sou verborreico; não interrompam este meu monólogo. Thanks. Um dia qualquer, numa viagem, levei comigo um daqueles guias de turismo da Publifolha, que são publicados em inglês pela Editora Dorling Kindersley. Li o tal guia e nunca mais parei: desde então leio guias sobre os mais absurdos países, vivendo como um aventureiro inglês que precisa confirmar a existência de Timbuktu. Perguntem-me sobre Myanmar e eu vos responderei. Mudou minha vida? Não, mas trouxe preocupações para as juntas médicas que tenho frequentado.

E há, evidentemente, os livros jurídicos. Leio-os até para descansar. Divirto-me com a complexidade genial de algumas teorias, com a baboseira de outras e, sempre, com os nomes pomposos de certos temas (“transcendência dos motivos determinantes”, aliás, eu roubei do Direito Constitucional para aplicar nas relações amorosas). Reconheço: homens são de Marte, mulheres são de Vênus e juristas são de Vogosfera. No meu caso, as chatíssimas sebentas que líamos na Faculdade, com suas teorias arcanas e exemplos absurdos (“Se Caio quer matar Tício, mas atinge Mévio por engano…” — para vocês outros, seres infelizes que não cursaram Direito: Caio, Mévio e Tício eram sempre os criminosos nos livros de Direito Penal), pouco serviram para despertar o meu Rui Barbosa interno. Essa honra veio, pedante que sou, com um livro americano sobre o desenvolvimento da liberdade de expressão, outro cujo nome meu Leprechaun de estimação turvou com as brumas do esquecimento. Ler aquela épica história calhou à fiveleta, para usar uma expressão muito ao gosto de um famoso jurista brasileiro, naquele período em que eu sofria com livros tão entediantes e ultrapassados que lhes faltava tão somente ter títulos do tipo “Theorya e Práctica do Direito das Cousas” e ser escriptos por algum professor do Piauhy.

Por fim, há aqueles livros que não nos abalam num momento único, estático, mas seguem nos influenciando vida afora. “Dom Quixote”, por exemplo — comecei a ler o velho Cerva em 1927 e ainda estou na faina, no momento prejudicada porque minha edição está no reino encantado onde também se hospedam minhas chaves e óculos.

Gostar de livros é coisa antiga que corre mais perigo de extinção do que a ararinha azul, e essas antigas neves d’antanho há muito se foram, avisem o Villon, com o aquecimento global. Por isso não me alongo mais, até porque os livros que mencionei já bastam para formar um retrato, ainda que borrado, deste degas aqui que vos escreve — como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, esses livros abriram para mim a máquina do mundo, majestosa e circunspecta, e de a romper eu não me esquivei. Ars longa, vita brevis e, para vosso alívio, meus pacientíssimos dois leitores, encerro: ecce homo! (Há em mim um frustrado professor de latim dos anos 20, de bengala, pincenê e plastrom.)

(Na verdade, encerro mesmo somente agora, deixando dois avisos para o amigo e editor Carlos Willian: 1. não mudarei o título deste texto e tampouco o encurtarei; 2. já estou preparando o próximo texto para 2018. Ademã.)