O que sobrevive, nem sempre brilha. Às vezes, é um caderno esquecido numa estante em Tomsk. Noutras, uma edição mimeografada que circulou entre becos de Budapeste, ou um romance adormecido em alguma prateleira de Bucareste, aguardando o colapso da censura. A literatura do Leste Europeu — russa, romena, húngara, tcheca — é feita tanto de cúpulas quanto de porões. Há os nomes que brilham nos salões dourados da história, e há os que sussurram sob a madeira úmida das repúblicas desaparecidas.

Espera-se da Rússia um épico. Da Hungria, uma ironia afiada. Da Tchéquia, uma lógica absurda. Da Romênia, um esoterismo inquietante. Mas esse território comum compartilha algo mais profundo: uma literatura moldada menos por tendências estéticas do que por sobrevivência. Nem tudo é Dostoiévski em transe ou Tolstói a cavalo. Às vezes, é uma menina soviética escrevendo em silêncio; um funcionário kafkiano traduzindo o tédio em revolta; ou um místico romeno tentando decifrar o sagrado entre ruínas e ditaduras.

Quanto mais silenciosas, mais indomadas essas vozes parecem. Como se soubessem que o poder teme o detalhe, o absurdo, o riso contido. Uma sátira publicada sob pseudônimo, um diário nunca pensado para ser lido, um conto sobre a espera — todas formas de resistência. De manter acesa, entre regimes, exílios e apagamentos, a chama escura da linguagem.

Talvez seja isso que une esses livros: o gesto de narrar não para consagrar-se, mas para resistir. Para lembrar que nem toda literatura deseja ser descoberta; algumas apenas querem ser lidas devagar, com a delicadeza de quem recebe um segredo. As sinopses a seguir foram adaptadas das descrições originais das editoras.

Em seis contos interligados por vozes e afetos, meninas entre nove e onze anos vivem suas descobertas num bairro moscovita nos anos 1950, quando o país sussurrava as primeiras mudanças após a morte de Stálin. Elas passam de casa em casa, atravessam cozinhas, escadas, quintais e escolas, sempre observando o mundo adulto com espanto, discrição e um humor involuntário. Não há grandes feitos, apenas o cotidiano — com suas pequenas epifanias, castigos, segredos e silêncios. Ao fundo, paira a presença de mães severas, avós rituais e pais ausentes, compondo um pano de fundo que é mais sugerido do que explicado. A força do livro está nessa construção mínima e sensível da infância como campo de percepções complexas, mas sem vocabulário para expressá-las. Ulítskaia não idealiza, tampouco dramatiza. Com leveza e precisão, revela um tempo e uma geração em formação, deixando que os gestos falem por si. As meninas não compreendem tudo, mas sentem tudo — e é nesse espaço entre o que se vive e o que se entende que os contos respiram. A autora transforma o fragmento em memória, e a memória em literatura de rara finura e verdade.

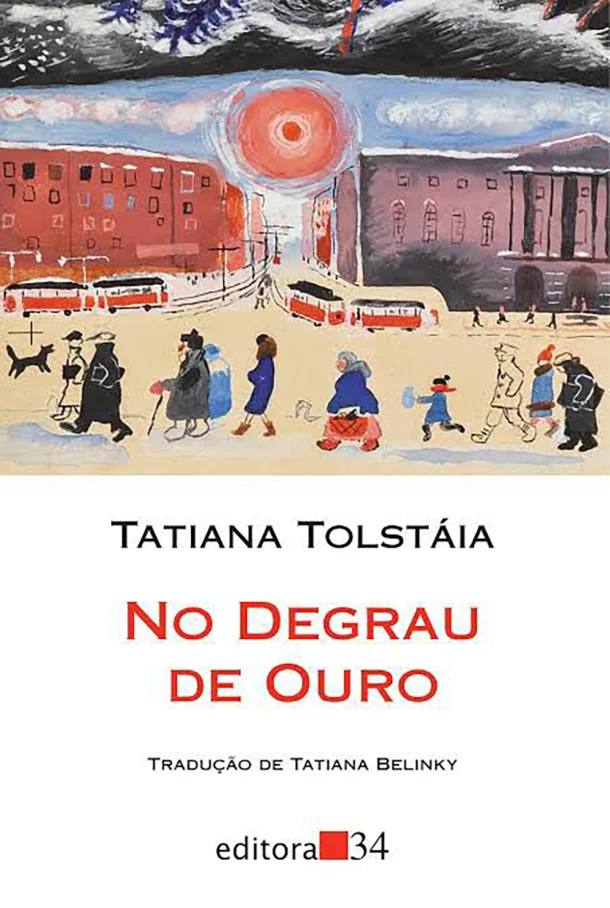

Treze contos compõem este livro que marca a estreia fulgurante de Tatiana Tolstáia na prosa russa contemporânea. Em cenários soviéticos corriqueiros — apartamentos abafados, repartições sem cor, escolas esquecidas, ruas de bairro sempre iguais —, ela insere personagens cuja aparente banalidade abriga um mundo subterrâneo de lembranças, pressentimentos e lampejos oníricos. Nada de heroísmos ou epifanias: o que há são pessoas comuns, exaustas de si mesmas, tentando reencenar — às vezes em silêncio, às vezes em delírio — alguma forma de sentido. Cada narrativa parece emergir de um gesto mínimo: o som de um rádio, uma carta rasgada, o tom de voz de uma visita. E é a partir desses fragmentos do cotidiano que Tolstáia constrói passagens para o irreal, para o absurdo suave, para o devaneio que não se realiza, mas já basta por ter sido sonhado. Sua linguagem, rica e labiríntica, alterna registros com uma liberdade que espelha o próprio movimento interno das personagens: da opressão à fabulação, da espera à invenção. Sem jamais recorrer à caricatura, a autora ilumina os contornos trágicos da vida ordinária com graça oblíqua e precisão formal. Há algo de fábula nesses contos, mas também algo de ruína. E é nesse degrau — entre o encanto e o desencanto — que sua literatura se senta, observa e, em silêncio, resiste.

Um professor anônimo, envelhecido e à beira da desistência, é atingido por um raio enquanto cruza a rua. Contra toda expectativa, sobrevive — e mais do que isso: desperta com o corpo rejuvenescido e uma mente que se abre a capacidades intelectuais incomuns, atravessando idiomas mortos, padrões esquecidos de linguagem e uma intuição fora do tempo. Esse evento, ao mesmo tempo plausível e mítico, dá início a Uma outra juventude, narrativa que conjuga mistério, metafísica e perseguição em uma trama onde os limites entre realidade, mito e ciência são constantemente redesenhados. Perseguido por interesses obscuros e organismos secretos, o protagonista não busca fama, poder ou salvação: quer apenas continuar sua pesquisa — uma teoria total das linguagens e da origem do conhecimento. A partir daí, Eliade constrói uma fábula filosófica sobre o tempo como espiral, a juventude como memória arquetípica, e a consciência como fronteira instável entre os mundos. Em Dayan, a especulação se intensifica. A realidade se fragmenta em planos simbólicos e espirituais, enquanto o autor reinvoca tradições místicas hindus, hebraicas e gnósticas para explorar os caminhos possíveis da transfiguração humana. A narrativa torna-se mais rarefeita, mais ritual, aproximando-se de uma escrita de iniciação. Combinando estrutura de romance noir, ficção científica e ensaio esotérico, estas duas novelas compõem um díptico singular na literatura europeia do século 20 — e uma das expressões mais ousadas da imaginação filosófica de Mircea Eliade.

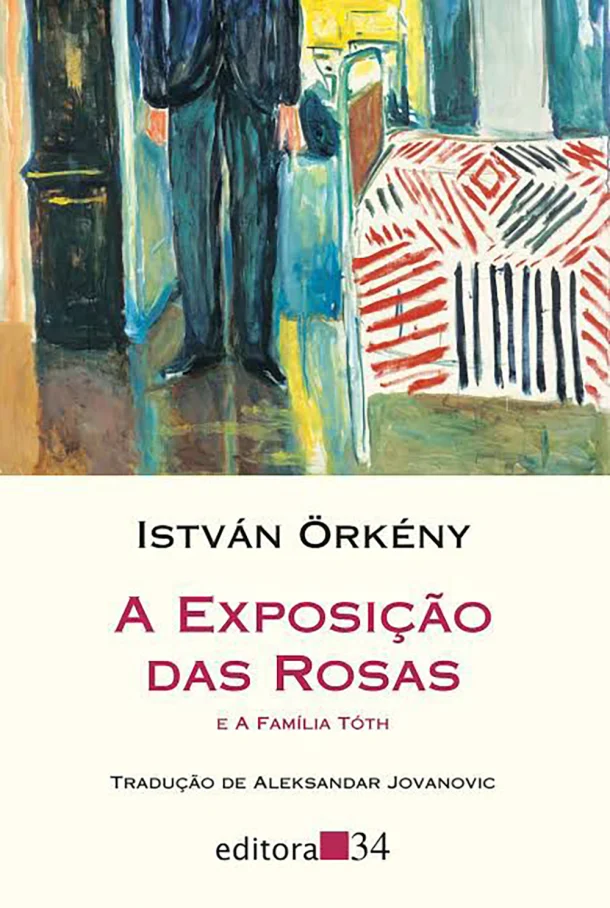

Neste volume, István Örkény reúne duas de suas obras mais incisivas — pequenas fábulas onde o absurdo se instala sem estardalhaço e, justamente por isso, torna-se inescapável. Em A família Tóth, um major em licença médica impõe seu cotidiano neurótico a uma pacata família do interior húngaro, que, incapaz de recusar a autoridade que lhe bate à porta, adapta-se com diligência ao desvario. A disciplina doméstica vira método de opressão afável, e a obediência cotidiana assume ares de terror cômico. Já em A exposição das rosas, o formato documental simulado serve de disfarce para uma sátira feroz: acompanhando os “últimos dias” de três pacientes terminais — um linguista obsessivo, um escritor à deriva e uma florista sem ilusão —, a narrativa desmonta com ironia seca os mecanismos da propaganda estatal. Entre entrevistas protocolares, memórias embaralhadas e gestos que tentam preservar alguma dignidade, o que emerge é o retrato de uma sociedade que administra até a morte com planilha e microfone. Combinando humor negro, estrutura precisa e diálogos que oscilam entre o nonsense e o trágico, Örkény oferece ao leitor uma experiência que desestabiliza, perturba e provoca riso amargo. Cada gesto, cada silêncio, cada frase aparentemente banal serve de espelho para um mundo onde o grotesco não é exceção — é regra. Literatura feita com bisturi e gargalhada, para leitores que não temem o desconforto da lucidez.

Por entre trens que deslizam na madrugada, cafés cheios de fumaça e salas de conferência onde o tédio se transforma em espetáculo, Kornél Esti caminha — ou melhor, divaga — como alguém que observa o mundo pela fresta de um espelho inclinado. Personagem recorrente da fase final de Dezső Kosztolányi, Esti não é exatamente um protagonista, mas um mediador: entre o real e o improvável, entre o absurdo e a lucidez. Nos contos reunidos neste ciclo, ele se apresenta como um sujeito brilhante e errante, às vezes um impostor, outras vezes um sábio por acidente. Ele coleciona episódios cômicos, encontros insólitos e reflexões inesperadas com a leveza de quem já perdeu as ilusões, mas ainda cultiva espanto. Cada história revela uma dobra do cotidiano que, aos olhos de Esti, se expande até o delírio: um tradutor que furta objetos sem perceber, uma palestra sabotada por verdades incômodas, uma memória que se vinga do esquecimento. Com uma prosa precisa e maleável, Kosztolányi transita entre o burlesco e o filosófico sem perder a elegância. O riso que provoca não é barulhento — é o tipo que permanece no canto da boca, depois que a página já foi virada. Kornél Esti, mais do que um personagem, é uma pergunta disfarçada de homem: e se tudo aquilo que tomamos por verossímil for apenas o disfarce mais engenhoso da ficção?

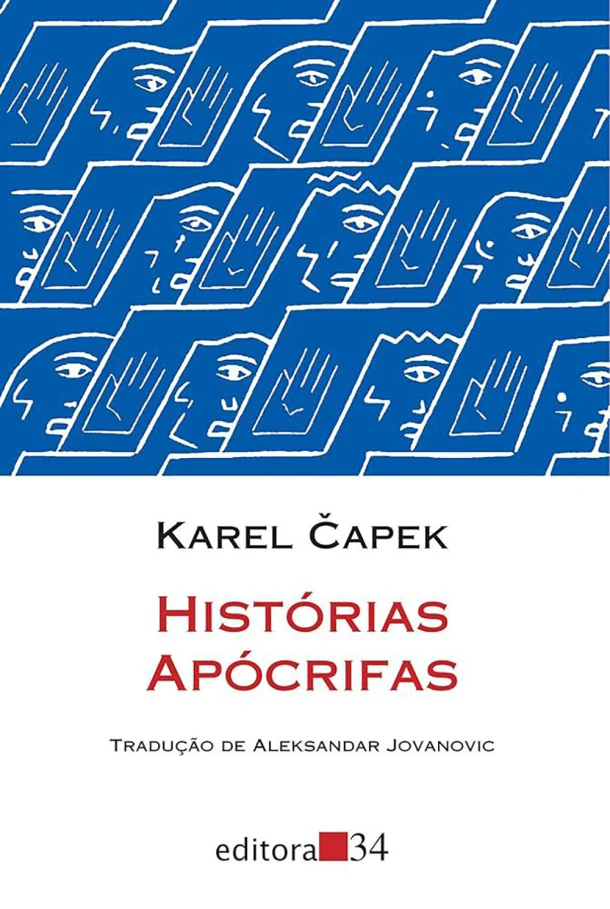

E se Prometeu tivesse sido julgado por um tribunal minucioso e cheio de burocracia? Se os soldados de Troia se entregassem à fofoca ordinária enquanto esperavam o fim? Ou se um padeiro de Jerusalém relatasse, sem emoção, o milagre da multiplicação dos pães? Nestes vinte e nove contos curtos, Karel Čapek transforma episódios consagrados da história, da mitologia e da Bíblia em pequenas explosões de crítica e imaginação, desmontando solenidades com a leveza de quem não teme o riso. Cada história oferece uma inversão: os heróis vacilam, os santos hesitam, os sábios se contradizem. Nada aqui é profano — mas tudo é humanizado. Com ironia elegante e olhar afiado, Čapek retira o verniz dos relatos canônicos para mostrar a sua fragilidade, a sua engenhosidade e, sobretudo, o seu humor escondido. As narrativas, embora independentes, dialogam entre si como variações de um mesmo gesto: o de recontar para desconstruir, rir para entender, inverter para ver de verdade. Escritas entre as duas guerras mundiais, às vésperas da ascensão do nazismo, essas fábulas sutis ganham densidade sem perder o charme. São textos que provocam não por gritar, mas por sussurrar o incômodo — e, em meio à sátira, oferecem ao leitor uma chance rara: repensar o que considera eterno, rir do que parece intocável e encontrar lucidez no gesto lúdico de fabular contra o poder.

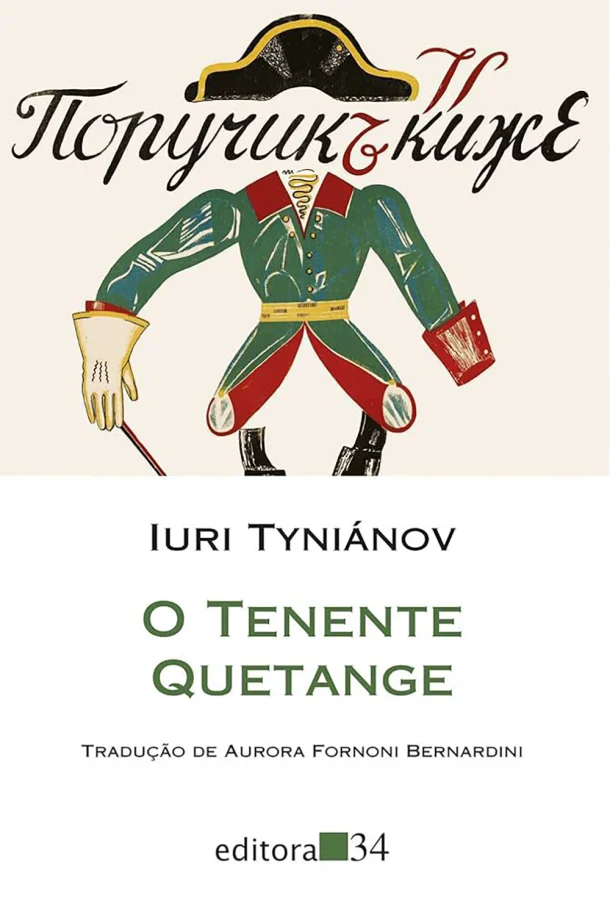

Em capítulos breves e incisivos, como flashes que se apagam antes de fixar o olhar, Iuri Tyniánov constrói a trajetória do tenente Quetange — um oficial de existência nebulosa, capturado por engrenagens administrativas que já não distinguem obediência de absurdo. Ambientada sob o reinado de Paulo I, a narrativa traça uma linha tênue entre a história e a farsa, onde a ação militar é apenas fachada para um labirinto de relatórios, protocolos e ordens tão aleatórios quanto inquestionáveis. O protagonista, figura quase anônima, é menos um agente do enredo do que um vértice através do qual se revela o funcionamento de um império onde o delírio é sistemático. Com uma linguagem econômica, quase telegráfica, Tyniánov desmonta as pretensões da ficção histórica tradicional. Seu estilo — de cortes secos e montagem cinematográfica — encena a própria impossibilidade de narrar o poder sem denunciar sua artificialidade. A partir de uma anedota verídica, o autor elabora uma crítica velada — e por isso eficaz — ao autoritarismo e à manipulação da memória oficial. Nada é narrado com grandiloquência: é na repetição do trivial, no descompasso entre os atos e seus efeitos, que a sátira se instala. Escapando à censura por sua ambiguidade formal, a obra se revela hoje como um marco precoce da modernização da prosa russa e uma aula de estilo sobre o que pode a literatura diante da opressão.

Mítia é um jovem entregue a uma paixão que, para ele, não conhece gradação: ama com intensidade silenciosa, com entrega solene, como se todo o seu corpo e pensamento estivessem absorvidos pela presença da mulher amada. Quando esse amor lhe é retirado, não por escândalo, mas por dissolução gradual, começa uma descida delicada e inexorável — uma espécie de decomposição da alma, que não encontra mais onde se apoiar. A narrativa, enxuta e de lirismo contido, jamais recorre a arroubos ou à dramaticidade fácil. Ao contrário: em cada gesto, cada pausa, cada deslocamento de luz, Búnin retrata o esvaziamento de Mítia com precisão quase clínica. É um texto sobre o amor, mas também sobre a impossibilidade de manter-se inteiro quando o amor se desfaz. Os eventos externos são mínimos; o drama, essencialmente interior. Exilado na França, o autor — primeiro russo laureado com o Prêmio Nobel de Literatura — escreveu esta novela como quem depura a memória e a forma. O cenário rural, as estações em trânsito, os silêncios entre os personagens, tudo converge para a sensação de fim, não apenas de uma relação, mas de um tempo emocional. A dor de Mítia não é excepcional: é exemplar. E, por isso mesmo, ecoa como verdade crua e atemporal.

Catierina Lvovna vive enclausurada entre paredes silenciosas, numa casa onde o tempo parece estagnar. Casada com um comerciante mais velho e indiferente, ela ocupa seus dias com o tédio domesticado das tarefas e a rigidez moral que lhe cabe como esposa de um patriarca. Nada em sua aparência antecipa o que se seguirá: uma sequência de rupturas que começa com o desejo e avança, passo a passo, até o irreversível. Quando se envolve com um subordinado da casa, sua paixão não se contenta em permanecer subterrânea. Ela começa a ocupar todos os espaços — primeiro no corpo, depois na ordem doméstica, e por fim na lógica social que a cerca. O que se inicia como transgressão sentimental desdobra-se em gestos extremos: impulsos que eliminam, um a um, os obstáculos entre Catierina e a posse do que acredita ser seu por direito. Narrada com sobriedade e precisão quase cruel, a história jamais oferece desculpas ou moralizações. Ao contrário, Leskov propõe um retrato brutal da engrenagem patriarcal que isola, humilha e silencia — e de como, dentro dela, o desespero pode florescer como força destrutiva. Sem artifícios psicológicos nem ornamentações românticas, esta novela instala sua tensão no que é dito com frieza e no que permanece suspenso, compondo uma das mais inquietantes personagens femininas da literatura russa.

Enviado ainda jovem a uma remota fortaleza nas estepes do sul da Rússia, Piotr Grinióv começa sua trajetória como oficial com um misto de apatia e obediência. Mas tudo muda quando conhece a filha do comandante e, ao mesmo tempo, vê-se subitamente arrastado pela grande convulsão política de seu tempo: a rebelião liderada por Emelian Pugatchóv, camponês que se apresenta como o legítimo tsar e põe em xeque o império de Catarina II. A narrativa, em primeira pessoa, flui com precisão lírica e economia quase clássica. Sem recorrer a heroísmos ou grandiosidades, Púchkin constrói um retrato íntimo de um jovem dividido entre fidelidade, compaixão e desejo — tudo isso diante de uma ordem social prestes a se romper. Os dilemas morais de Grinióv ganham densidade à medida que o absurdo e a violência da guerra tomam forma concreta, não em batalhas épicas, mas nos encontros, traições e gestos silenciosos que definem destinos. Mais do que um romance histórico, a obra propõe uma investigação sensível sobre identidade, lealdade e transformação. O amor que surge no meio da guerra, a hesitação diante da autoridade e a percepção de que os eventos públicos moldam o íntimo revelam um autor no auge do domínio estilístico. Última obra publicada em vida por Púchkin, o livro condensa o ponto de maturidade de sua prosa — e reafirma seu papel como fundador da literatura russa moderna.