Há livros que viram decoração antes de serem tocados. Não por culpa deles, mas pela forma como os usamos. Objetos de desejo intelectual, estandartes de sofisticação silenciosa, promessas de uma leitura que quase nunca se cumpre. A verdade é desconfortável: há títulos que circulam mais como legenda do que como linguagem. Estão ali — sobre a mesa de centro, no fundo borrado de uma selfie, empilhados com esmero no story das 22h — não para serem lidos, mas para dizer algo sobre quem os exibe.

Isso não é exatamente novo. Já existia antes do Instagram, quando bibliotecas eram montadas para impressionar visitas. Mas agora tudo é mais veloz, mais performativo, mais visível. E, paradoxalmente, mais oco. Ler, que exige tempo, silêncio e entrega, virou o oposto da lógica da rede. Ali, tudo precisa caber num segundo, numa imagem, num gesto rápido. O livro, então, deixa de ser mergulho para virar moldura.

Mas há algo mais fundo nisso — e talvez mais triste. Ler de verdade nos transforma. E toda transformação tem um preço: tempo perdido, certezas abaladas, incômodos que não rendem curtidas. Os livros dessa lista são, em sua maioria, obras densas, sofisticadas, muitas vezes belíssimas. Mas exigem esforço, e esforço não fotografa bem. Por isso, são eternamente marcados por post-its coloridos e nunca por sublinhados reais. São livros que enfeitam mais do que tocam. Que representam mais do que dizem.

Não é julgamento. É constatação. E talvez também um lamento. Porque, em algum lugar entre a intenção e a vaidade, a literatura vai sendo empurrada para a vitrine. E, ali, mesmo os textos mais potentes acabam sufocados pelo filtro.

É possível, claro, que algum leitor os leia — inteiro, sem pressa, sem querer provar nada a ninguém. Mas esses são poucos. A maioria posta, elogia e guarda. Com orgulho, inclusive. Como quem diz: “um dia, eu leio.” E talvez leia mesmo. Só que não agora. Agora é hora da foto. Do feed. Da performance de quem, mesmo sem virar as páginas, acredita já ter lido o suficiente para merecer os aplausos.

Há textos que pensam. E há textos que cortam o pensamento em lâminas precisas. Nesta coletânea, Susan Sontag desafia a supremacia da interpretação como forma dominante de relação com a arte. Seu argumento é incisivo: ao reduzir a obra ao que ela “representa”, perdemos aquilo que ela é — sua presença formal, seu impacto sensorial, sua violência estética. Com estilo firme e inteligência aguda, Sontag reivindica uma crítica que sinta antes de decifrar, que valorize o corpo da obra mais que sua suposta alma escondida. Seus ensaios atravessam temas diversos — do cinema à literatura, da fotografia à política — sempre com o mesmo impulso: libertar o olhar do peso da alegoria. Ela escreve contra a obsessão por códigos, metáforas e moralizações, em defesa de uma recepção mais física, mais concreta, mais vital. Entre provocações e diagnósticos, emerge uma proposta crítica rigorosa: menos hermenêutica, mais erotismo; menos teoria totalizante, mais atenção ao detalhe, à superfície, ao estilo. Em tempos de sobreanálise, sua defesa da experiência direta com a obra soa como um manifesto contemporâneo. Não há complacência em seu gesto. Ao expor os limites de certas formas de leitura, ela propõe um novo pacto com a arte — não como algo a ser desvendado, mas como algo a ser enfrentado, com olhos atentos e sentidos à flor da pele.

Antes de ser diagnosticada, a loucura foi silenciada. Neste estudo monumental, Michel Foucault desvela não apenas os discursos, mas os dispositivos que, entre a Renascença e o Iluminismo, cercaram, confinaram e interditaram o louco. Mais do que um objeto médico, a loucura emerge aqui como construção histórica, modelada por tribunais, famílias, instituições e saberes que decidiram quem podia falar — e quem deveria ser calado. Foucault vasculha arquivos, leis, tratados e práticas sociais para mostrar que o internamento não era apenas um gesto clínico, mas moral e político. Ao lado da lepra e da criminalidade, a loucura foi excluída por representar um perigo simbólico: a quebra do logos, o excesso de sentido ou sua total ausência. A Razão, para se constituir como autoridade, precisou nomear sua sombra. O manicômio não surge como abrigo, mas como aparato disciplinar. A linguagem do texto alterna erudição e ruptura, construindo um percurso que é também um gesto metodológico: desnaturalizar o que parece óbvio. Ao recusar uma leitura linear da história da psiquiatria, Foucault questiona o próprio estatuto do saber e da normalidade. O resultado é mais que um livro: é um deslocamento. Ao fim, não se trata apenas da loucura, mas do modo como uma sociedade escolhe quem tem direito à escuta — e quem deve desaparecer por trás dos muros da razão.

Um tratado de liberdade escrito sob o peso do ser. Nesta obra monumental, Jean-Paul Sartre recusa qualquer essência prévia ao existir. A consciência, segundo ele, é pura negação — um nada que, ao perceber o ser, distancia-se dele. Essa cisão funda o ser-para-si, estrutura que escapa à definição e só se conhece em movimento, em fuga constante de si mesma. Sartre articula uma ontologia fenomenológica com clareza impiedosa. Nenhuma transcendência conforta o sujeito. O homem, lançado no mundo sem justificativa, é condenado a ser livre. A má-fé — tentativa de negar essa liberdade, escondendo-se atrás de papéis sociais ou autoenganos — é desmontada em análises rigorosas e incômodas. Ao contrário da ilusão de um eu fixo, o autor revela a consciência como projeto em aberto, sempre adiante de si. Combinando precisão filosófica e lucidez existencial, o livro não oferece atalhos morais nem sistemas reconfortantes. Em vez disso, propõe a responsabilidade plena como condição da existência. O sujeito é livre porque não é nada além do que faz de si mesmo — e essa liberdade, longe de ser redenção, é angústia em estado puro. Não há consolo em Sartre. O que há é a crueza de uma lucidez que se recusa ao autoengano, que exige do leitor não apenas compreensão, mas disposição para enfrentar a vertigem de existir sem desculpas.

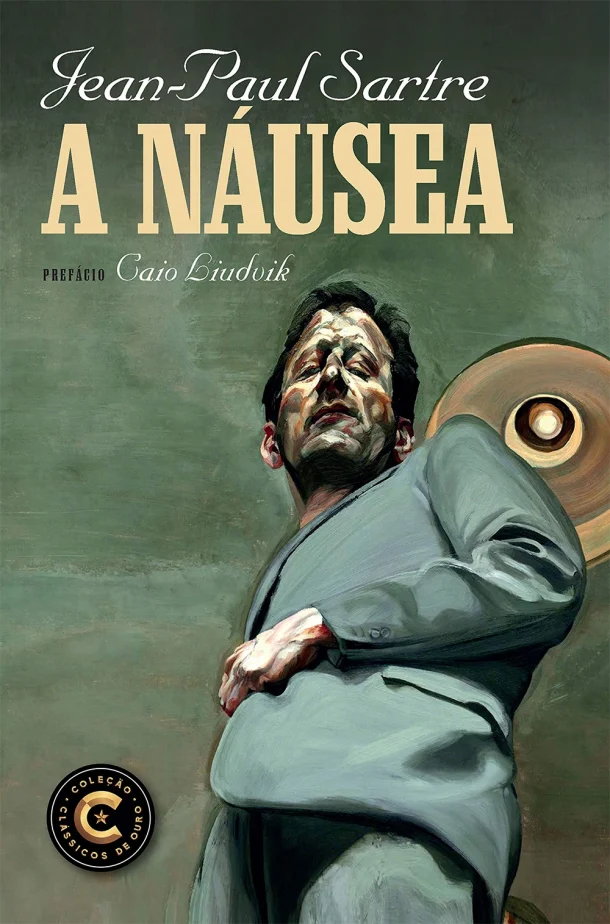

Um homem observa o mundo até que o mundo lhe escapa. Antoine Roquentin, historiador solitário em uma cidade indistinta da França, começa a registrar suas impressões num diário que logo abandona qualquer interesse factual. A cada passo, objeto e gesto, ele vê se dissolverem as estruturas que sustentavam a realidade — um corrimão, uma pedra, sua própria mão. A solidez do cotidiano lhe devolve a consciência de sua própria existência como algo estranho, gratuito, irreversível. Com uma escrita que funde análise filosófica e sensibilidade literária, Sartre compõe um romance radicalmente íntimo. O protagonista, desprovido de propósito, enfrenta o absurdo da liberdade como vertigem: a ausência de um sentido pré-dado, a náusea como revelação do ser. A existência, nua e disforme, escorre diante dele como coisa: impositiva, inexplicável, sem justificativa metafísica. O tempo narrativo se estreita, torna-se presentificação pura. A linguagem cede espaço ao fluxo da consciência, à experiência corpórea, à degradação das formas. O romance não oferece resolução, mas um enfrentamento: o da autonomia bruta do ser frente à liberdade humana. Roquentin não é herói, nem mártir. É apenas alguém que percebe demais. O resultado é um livro que, recusando o consolo da trama tradicional, obriga o leitor a caminhar lado a lado com a angústia — não como desvio psicológico, mas como estrutura essencial da existência.

O que acontece com a arte quando sua unicidade se dissolve? Nesta reflexão seminal, Walter Benjamin analisa como a reprodução técnica — especialmente pela fotografia e pelo cinema — altera a essência da obra de arte, despojando-a de sua “aura”: aquele traço único de presença que, até então, ligava a arte ao ritual, ao culto e à autenticidade. Benjamin não lamenta a perda. Ele observa. E propõe. A reprodutibilidade, longe de ser apenas degradação, é vista como revolução. Ao romper com o monopólio da contemplação aurática, a arte torna-se acessível, múltipla, inserida no cotidiano e, sobretudo, politizável. O autor antecipa aqui o debate sobre cultura de massa, mas vai além: mostra como o próprio modo de ver e sentir é moldado pela tecnologia — e como isso exige uma nova postura crítica e estética. Com linguagem densa e estrutura argumentativa em espiral, o ensaio opera como um sismógrafo intelectual de seu tempo. A arte já não é mais silenciosa. Agora, ela fala à câmera, ao público, à reprodução. E, nesse processo, passa a disputar sentidos em um novo campo: o da política e da percepção coletiva. Benjamin não oferece conclusões, mas aberturas. Sua análise inaugura um pensamento que, ao mesmo tempo em que lê a técnica, convoca a crítica — e ainda nos obriga a repensar o que chamamos de obra, presença e experiência.