A história do homem é a história de sua paulatina evolução. A humanidade só subiu tão alto graças à capacidade de dividir conhecimento acerca de assuntos os mais prosaicos, como o melhor lugar da floresta para se caçar ou que alimentos ingerir ou não sem correr o risco de cair fulminado por uma substância tóxica, por exemplo. O vigor físico também contou, evidentemente, mas sem um cérebro em avanço constante jamais teríamos subjugado os bichos que considerávamos mansos, fazendo-os trabalhar para nossa diversidade calórica, nosso conforto, nossa proteção. Depois, a fim de ser capaz de vencer feras mais corpulentas e ferozes, os ancestrais do homo sapiens sapiens criaram ferramentas como tacões, lanças e fundas e, assim, ampliaram seus territórios. O próximo passo foi dominar o fogo, criar a pólvora e a sorte do gênero humano estava dada.

Cada homem é um universo particular, com suas ideias próprias, suas vontades próprias, necessidades as mais íntimas e todos os sonhos, principalmente os que sabe que pode nunca alcançar. Para o homo sapiens sapiens, a espécie mais curiosa encontrada sobre a Terra, é extremamente difícil submeter-se a regramentos opostos a sua formação contestatória. Malgrado fundamental para a vida em sociedade, a fim de suportarmo-nos uns aos outros, enquadrar-se não tem quase nada de prazeroso. Somos um reflexo, embora muito mais ameno, da própria natureza, indisciplinada, selvagem, caótica.

Uma pletora de questionamentos éticos pulula na cabeça de cada indivíduo sobre a face da Terra, e cabe a cada um de nós, seres dotados de razão, tomar a atitude mais adequada a fim de levar a vida adiante. Em “O Suicídio” (1897), obra máxima de Emile Durkheim (1858-1917), o sociólogo francês elabora uma verdadeira gênese da morte achada pelas próprias mãos. Durkheim disserta sobre três formas de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anômico. O suicida egoísta é o que comete o ato tresloucado de tirar a própria vida sob a motivação da mais desalentadora ausência de vínculos sociais; o suicídio consumado por razões altruístas era corriqueiro em povos ancestrais, a fim de se preservar a coesão de uma sociedade ou de um grupo religioso; e a modalidade da extrema autoflagelação dita anômica se dá quando existe uma equivalência entre o aumento das taxas de suicídio e os índices de desemprego e a consequente pauperização de determinados estratos sociais. Questões perniciosas, como se vê.

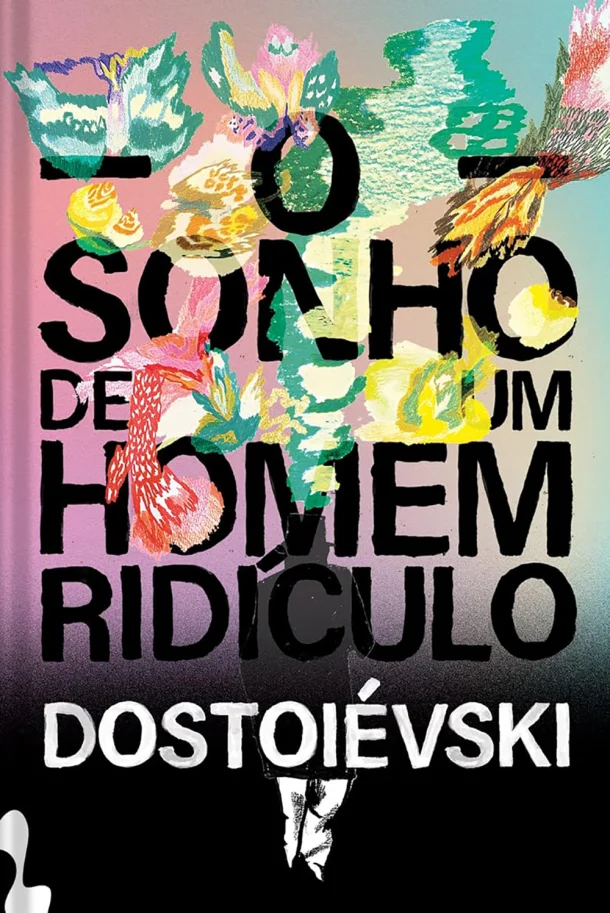

Mas os livros salvam os homens e os homens, quem sabe, remedeiem a humanidade. Escolhi, desculpem-me a petulância, cinco publicações de autores e tempos diversos sobre as quais posso testemunhar sem medo a eficácia quanto a aplacar a impressão terrível de não ver lógica algum nessa patética jornada terrena. Fiódor Dostoiévski (1821-1881), claro, encabeça minha lista, e confesso que é uma tarefa inglória não dedicar-lhe todo o espaço. Sempre que leio o conto, publicado num longínquo 1877, tenho a sensação de que 1) Dostoiévski é cada vez mais atual e 2) o homem insignificante que vaga pelas ruas mal-iluminadas de uma São Petersburgo gélida sou eu, derretendo ao sol tropical de um

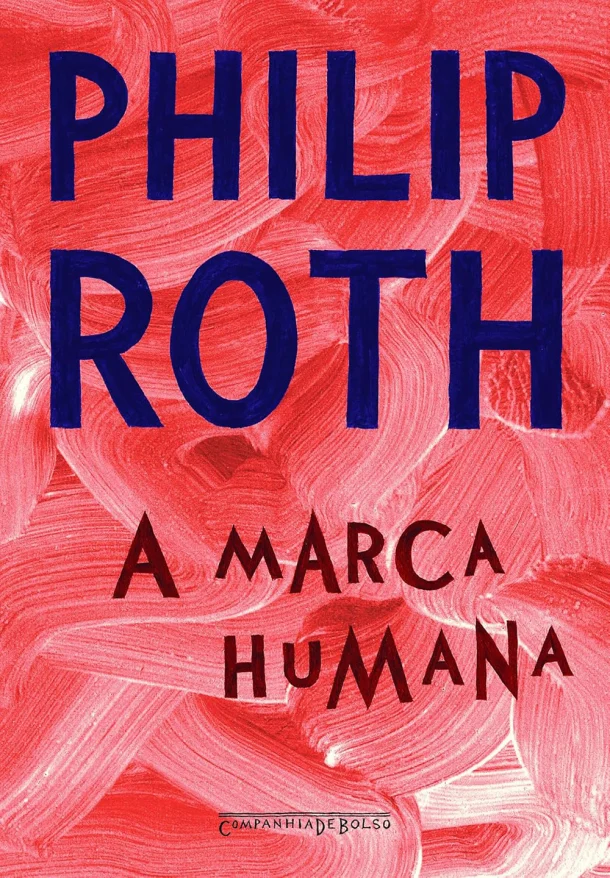

Rio de Janeiro, num sorriso humilhado para a admiração cínica do mundo. Voltar a “A Marca Humana” (2002) é também dessas experiências sempre necessárias, tanto pela sofisticação da pena de Philip Roth (1933-2018) como pela urgência do assunto, denúncia do poder aterrador do politicamente correto e da monumentosa penúria intelectual de certa elite.

A loucura sempre permeou a humanidade. O homem vai perdendo a razão aos poucos, incapaz frente aos muitos desafios que a vida lhe impõe, ou o desatino o colhe de uma vez, consequência de muitos anos de uma existência fracassada. Fiódor Dostoiévski (1821-1881) não chegou a enlouquecer, mas esteve parede a parede com a insanidade. O russo, autor de obras-primas da literatura universal, era um homem descrente do gênero humano, e era muito controversa a suposta conversão do escritor a um possível amor por tudo e por todos. Entretanto, tomando-se “O Sonho de um Homem Ridículo” isoladamente pode-se acreditar mesmo nessa pretensa mudança de vida — e de ideias — de Dostoiévski. O conto, publicado em 1877, narra a história de um homem desacoroçoado, desesperançoso, perdido, tão insignificante que o autor sequer deu-se ao trabalho de dar-lhe um nome. Esse homem vaga pelas ruas mal-iluminadas de uma São Petersburgo fustigada por um inverno que não tem clemência. O sujeito se deixa tomar por pensamentos monomaníacos de impotência e morte, o que já não lhe diz mais nada: ele era irremediavelmente um homem sem nenhuma importância, nem para os outros nem para si mesmo. Um homem ridículo. No começo da obra, a índole niilista de Dostoiévski resta intacta. Ao se analisar a postura do homem ridículo e o cenário em que se encontra — deambulando pelas vielas de uma grande cidade no inverno, a horas mortas, possivelmente alta madrugada — é inevitável pensar que seu desejo já fosse mesmo o que se configura a seguir, sendo incoerente a continuação da narrativa. Mas Dostoiévski tem muito mais a nos dizer.

Talvez nenhum escritor tenha sido mais feliz em decifrar os tantos segredos de sua Terra como Philip Milton Roth (1933-2018). O autor, voz ativa e lúcida no cenário cultural e artístico — há que se pontuar essa diferença — da América de seu tempo, percebeu com rara agudeza de espírito que alguma coisa não vai bem num país que preocupa-se demais com o que seus cidadãos fazem na cama com outros adultos, ao passo que a ameaça real estende seus tentáculos sobre a maior potência geopolítica do mundo sem ser incomodada. O escândalo Clinton-Lewinsky (sim, foi um escândalo) tirou o sono de republicanos e, claro, democratas, mas é uma diabrura de criança se comparado com o que viria depois, o pouco-caso com questões a exemplo de segurança interna, imigração e economia, que juntaram-se numa cumbuca apertada e acabaram por degringolar no Onze de Setembro. Bem a seu modo, desaboatadamente, Roth explica em “A Marca Humana” esse gosto por ser a palmatória do mundo que acomete os Estados Unidos. Junto com “Pastoral Americana” (1997) e “Casei com um Comunista” (2000), “A Marca Humana” compõe a aclamada Trilogia Americana, na qual o romancista esgrime sobre a onipresente crise de identidade nacional, racismo e a praga do politicamente correto. Em mais de quatro centenas de páginas, a pena de Roth vai muito além do que se poderia supor, numa narrativa tão fluida quanto perturbadora.

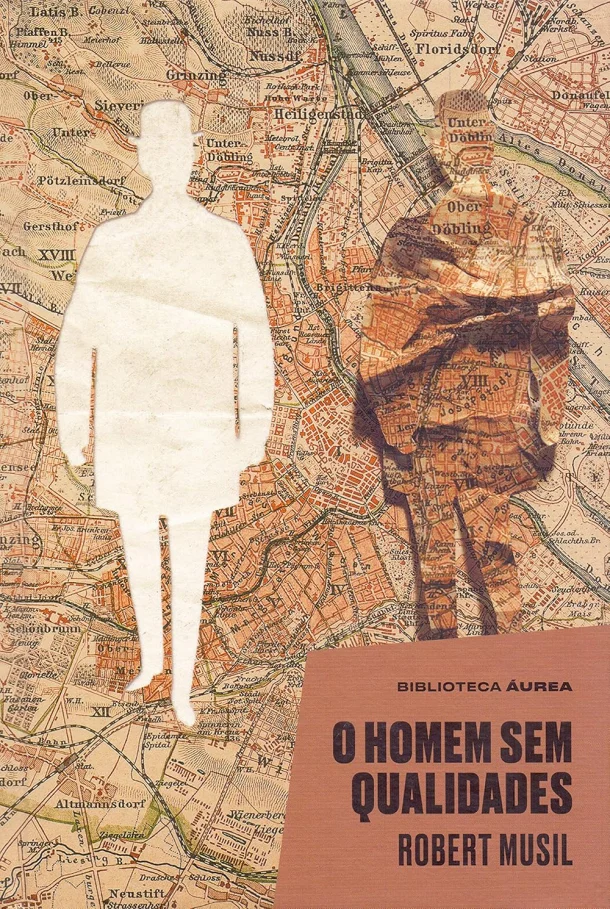

O que dizer de um livro que começa a ser escrito em 1910, tem a primeira parte publicada em 1930, a segunda somente dois anos depois e resta inacabado, por causa da morte repentina do autor? Se você vencer o preconceito e esquecer os comentários maldosos — e ligeiros — sobre ele, vai dizer muita coisa. “O Homem sem Qualidades” talvez seja o romance mais hermético, mais sui generis, mais filosófico e mais poético jamais publicado, e sobram ironias finas neste curto período. É um livro cheio de intenções, de pretensões, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer nada — tomando-se o não querer dizer no sentido de deixar ao leitor compreendê-lo da forma como melhor lhe aprouver. Ulrich, 32 anos, o protagonista desse Bildungsroman, desse romance ensaístico, ou romance de construção — enquadrar o livro numa categoria só rendeu um caminhão de teses de mestrado e doutorado, muitas delas confusas. Ulrich era um homem que não conseguia se ajustar na sociedade em que vivia. Tentou a carreira militar: desistiu; imaginou que a engenharia lhe poderia trazer alento para uma vida sem sentido e também teve de abdicar desse propósito, por ser a engenharia teórica demais; por fim, é vencido pela matemática, com a qual também não se realiza, por ser este um campo demasiado duro e completamente avesso a subjetividades. Ulrich é um homem sem qualidades num mundo de qualidades sem homens para vivê-las, ou seja, ele estaria no lugar certo, mas é honrado demais para reconhecer-se inútil num mundo em que objetividade é o fundamento maior para se desfrutar de uma vida plena.

Clarice Lispector (1920-1977) foi um espírito dos mais invulgarmente caudalosos no corpo de uma mulher comum. As caminhadas da escritora pela orla do Leme de um Rio de Janeiro já sepulto nesse imenso cadáver que não para de procriar chamado Brasil tiveram sua grande medida de responsabilidade nas iluminações tenebrosas com que Clarice, essa alma essencialmente sombria (mas que gostava de sol), terminava de arrasar com suscetibilidades hipócritas da gente sabida de seu tempo. Publicado em dezembro de 1943, dezesseis anos antes da ida de Clarice para a Zona Sul carioca — para onde fora levada quando decidira se separar do marido —, “Perto do Coração Selvagem”, o romance inaugural da prolífica carreira de Clarice, escrutina as primeiras descobertas de Joana, muitas, claro, ligadas à paixão e ao sentimento amoroso mais elaborado, e à medida que o livro se agiganta e Joana torna-se mulher, o leitor percebe quão ingênua, quiçá tola, era a protagonista.

O lugar-comum de que alguns livros nascem clássicos aplica-se à perfeição a “Stella Maris”, o 12º — e, lamentavelmente, derradeiro — romance de Cormac McCarthy (1933-2023). O americano, frequentador costumeiro do Santa Fé Institute, passou seus últimos momentos rodeado dos outros “intelectuais rebeldes” da confraria ouvindo e elaborando teses sobre o fim e o reinício do universo, enquanto não aguardava por mais ideia nenhuma, quiçá pressentindo que aproximava-se a sua vez de juntar-se aos astros. McCarthy, que em seu ofício não era adepto da pontuação como a conhecemos, nisso lembrando Nelson Rodrigues (1912-1980) — ou sua influência mais direta, James Joyce (1882-1941) —, encerra uma carreira de sessenta anos de bons serviços prestados à arte com um imenso ponto de exclamação, como era de seu feitio. Ancorado por Alicia, a primeira protagonista mulher desde “Nas Trevas Exteriores” (1968), “Stella Maris” propõe um salto sem rede no vazio da solidão e da loucura, sem que necessariamente dependam uma da outra.