“O Drible” (Companhia das Letras, 2013), terceiro romance do escritor fluminense Sérgio Rodrigues, é filho legítimo de “Dom Casmurro”, de Machado de Assis. Os traços genéticos literais e cifrados estão lá, no livro. Neto, o protagonista, também é filho de Escobar, ancestral do craque de bola Peralvo, o pai insuspeito. Até os 50 anos de idade Neto alimentava pensamentos sombrios de matar Murilo Filho, que acreditava ser seu pai biológico. O motivo de tanto ódio é que Neto atribuía o suicídio da mãe a Murilo, um inveterado rabo de saia que, por tabela, destruiu o casamento do filho tornando-se amante da própria nora, Ludmila Godoy.

Além de canalha, Murilo é cronista esportivo carioca famoso entre os anos 60 e 80, casado com Elvira Lobo. Sua grande obsessão é o futebol, força realmente cósmica a partir do qual pretende explicar o Brasil e suas contradições. À beira da morte, Murilo entrega ao filho um livro datilografado sobre o craque negro Peralvo, que era para ter sido ainda maior do que Pelé. Foi ele, e não o rei de Três Corações, quem estabeleceu um pacto entre o mundo da bola e “o da magia propriamente dita”. Sua história é contada pelo cronista dentro de “O Drible”, sendo Peralvo uma metáfora do Brasil da década de 1960, quiçá de todas as eras do país, gigante cuja promessa não se cumpre. Conterrâneos nascidos na fictícia Merequendu, Murilo e Peralvo são amigos, porém há traições mútuas: o primeiro por revelar ao mundo do esporte os poderes paranormais do jogador; o jogador por tornar-se amante de Elvira, esposa de Murilo. É tarde quando Neto — cujo apelido é Tiziu — descobre a verdade, num romance sobre traição, egoísmo, mágoa e perdão. Sérgio Rodrigues se sobressai como escritor de talento em um livro bem fluminense — a umbanda, as entidades, o Pai da Luz — e saborosamente brasileiro ao mesmo tempo, porque seu pano de fundo é o esporte nacional. E sem chauvinismo!

Chamado de Dickens de Campos Sales por Nelson Rodrigues na redação do “Jornal dos Sports”, Murilo queria que Neto fosse jogador de futebol e torcesse para o América. Nem uma coisa nem outra acontecem: o bastardo torna-se revisor de textos, músico e flamenguista: “O resultado previsível foi Neto virar um americano gelatinoso que só esperava, para derreter, a aproximação de uma fonte de calor. Esta veio poucos anos depois na forma de um vulcão chamado Zico. Virou rubro-negro”. Ele e o suposto pai, na verdade, nunca se entenderam. Os sucessivos encontros que passam a ter a partir do primeiro capítulo (in media res) constituem tentativas de reconciliação, com Neto na meia idade e Murilo beirando os oitenta, carregando seu próprio fantasma. O ano é 2010. A narrativa desdobra-se entre o tempo presente e flashbacks que, página após página, revelam os principais motivos do desentendimento entre pai e filho. Este, ainda por cima, vítima de surras, esculhambação e bullying, desde a infância. Revoltado, Neto se isola por vinte e seis anos e pensa de forma recorrente em matar Murilo, mesmo depois de restabelecerem contato. Matará? Não matará? Fica a recomendação de um belo romance, para quem quiser saber o final deste enredo, parcialmente ambientado nos anos 1960 e 1980, este infestado de rock e televisão.

Em “O Drible” Sérgio Rodrigues sobressai numa qualidade entre escritores brasileiros de sua geração: a imagística. Imagens são comuns neste romance: “…ecoando na música de harpa do riacho”; “os peitinhos do tamanho de xícaras de café”; “A bateria de Nicky Topper Headon era seu coração”, etc., etc. Uma metáfora inconsciente, aliás, pode ter sido o lago no Recanto dos Curiós, diante do qual pai e filho se encontram para resolver suas diferenças, em torno de Elvira, a mãe falecida. Na perspectiva do órfão Neto, bem pode ser um símbolo materno. Enfim, escrever por imagens — boas imagens — costuma ser uma virtude dos melhores escritores. A prosa é um gênero literário diferente da poesia por uma questão de grau. Autores como Guimarães Rosa e António Lobo Antunes, por exemplo, esgarçam essa fronteira. E a prosa também é diferente da linguagem comum ou neutra, da ciência, porque se utiliza amplamente (ou devia utilizar) de figuras de linguagem, como a própria metáfora, a metagoge, a metonímia. É o que proporciona a linguagem literária, “opaca”, que permite interpretação, conferindo valores estéticos ao trabalho do escritor. “O Drible” é um romance bastante agradável porque tem essa e outras virtudes: boa história, boa descrição, boa narrativa e bons diálogos — embora apresente um possível defeito, em “Por que Peralvo não jogou a Copa (1)”. Nenhum problema no fato de o autor ter concebido duas vozes narrativas bem demarcadas, com dois registros. O problema é que uma delas é irregular.

Estruturado em seis capítulos, os melhores são aqueles narradas de forma onisciente, na terceira pessoa. Porque há, também, dois capítulos narrados em primeira (por Murilo Filho), dedicados a Peralvo. O final também está em primeira pessoa, mas aqui o que ouvimos é a eco pastoso da consciência atordoada de Neto. A comparação entre Murilo e o narrador em terceira pessoa favorece esta última voz. Ela é responsável por nos contar três histórias: a do conflito entre pai e filho (Murilo e Neto); a do caso amoroso de Neto com a “caixa da farmácia Belacap” Gleyce Kelly e, por fim, a da banda de rock a que Neto pertenceu nos anos 1980, Kopos Delesh. A quarta história do livro é a do craque Peralvo. Gênio da crônica esportiva, Murilo alcança a envergadura ficcional do narrador oculto de “O Drible”, mas não se sustenta integralmente. Em alguns momentos é escritor apenas mediano, enquanto, nos melhores, “O Drible” é prosa realista de alto nível, a lembrar amiúde a cadência sofisticada de um Ian McEwan: basta conferir as páginas de “O pop não tem história, só revival” (melhor parte do livro, onde Neto volta a meados de 1980), e cotejá-las com as páginas do talvez maior escritor inglês da atualidade.

Talvez Sérgio Rodrigues tenha tido interesse em demarcar dois estilos narrativos, em seu romance. Por ironia, os maus momentos realçaram a individuação de Murilo Filho. O problema é que a prosa de Murilo não ficou inteiramente à altura da do narrador oculto. Por duas vezes (em dois capítulos do livro) seu Peralvo interrompe-lhe o fluxo narrativo, mas o craque chega a ser mais inverossímil que a mítica cidade de Merequendu, onde nasceram o cronista e o jogador. Por um instante de possível descuido não sentimos que Peralvo é de carne e osso como o próprio Murilo, por exemplo, muito menos como Neto. Existe somente no ensaio de realidade fantástica e picardia de um admirador verborrágico: “Os peões, que mais tarde seriam identificados como os irmãos Damázio e Damázio, capangas do coronel Bento Teixeira, dispararam dez cargas de chumbo contra Peralvo, uma para cada gol que ele tinha marcado. As quatro primeiras quando ainda estavam a mais de dez metros do alvo, outras quatro a cinco metros, as últimas quase a queima-roupa. De todas o garoto de ouro de Merequendu se esquivou com a graça de um toureiro premiado”.

Aqui Peralvo não é um personagem real, nem a prosa tem o quilate da do narrador oculto ou do próprio Murilo em seus melhores momentos — a maior parte, na verdade. Mas, independentemente de desculpas espirituais, Murilo se rebaixa ao nível de autores regionalistas de segunda linha, onde são comuns certos cacoetes de linguagem que replica tão bem (“…estivesse tomando liberdades com a menina”; “…uma sova que ficaria para sempre nos anais do certame”, “vexame vexaminoso”, etc.). Para além do excerto aludido, essa recaída perpassa algumas páginas e tende a comprometer o equilíbrio geral da obra.

Murilo é bastante interessante nos diálogos com Neto, como na análise da partida em que o Brasil perde a Copa de 1950. E até melhor na especulação teórica, ao esboçar uma pequena sociologia do futebol brasileiro. A ele atribui “dívida impagável com a cultura negra”, com o “gongorismo dos narradores” e com o rádio, em seu “descompasso entre palavras e coisas”, obrigando o atleta a ficar no nível da exigência radiofônica. Com base nesta última conjectura, Murilo levanta a curiosa hipótese de que a decadência veio com a TV, meio desprovido da imaginação cega que o rádio proporciona. É fato: quem apenas ouve os cronistas sente que o gol é premente, ao passo que os mesmos lances, visualizados na TV, costumam ser de uma mornidão digna dos primeiros 28 minutos do jogo entre Brasil e Uruguai na copa de 1950 (explicado por Murilo ao filho Neto na terceira parte).

O problema colocado traz à luz a seguinte, e importante, questão: será que aqueles cacoetes de linguagem não constituiriam a particularidade brasileira em matéria ficcional: a nossa dicção? Os casos são mesmo abundantes entre escritores medianos do interior do país: parecem só saber escrever à base de cacoetes. Em outro contexto, Hemingway, Robert Frost e Whitman, por exemplo, seriam profundamente regionalistas no sentido de adotarem a linguagem típica do americano médio; o estilo comparado por Murilo a “um jogo de poucos toques em ângulos retos” (mesmo na poesia). O escritor brasileiro tem também o próprio manancial linguístico, flagrante talvez no que parece ser uma prosa menor, de sabor arcaico, configurada (nos termos futebolísticos de Sérgio) na “prosa poético-picaresca de Garrincha”, que parece ser a de Murilo. Mas rende boa prosa? No caso do cronista, nos trechos iniciais da história de Peralvo, não exatamente.

Transitar, em um livro, de Ian McEwan à prosa regionalista de segunda linha é praticamente um looping. Se Murilo resistisse à tentação dos cacoetes e sustentasse o mesmo diapasão do começo ao fim, evitaria ruídos e faria dupla mais sonora com o narrador oculto de “O Drible”. Também ajudaria o romance a se tornar um indiscutível ponto alto da ficção criada pela geração de escritores de Sérgio Rodrigues, cujos recursos narrativos honram Machado de Assis.

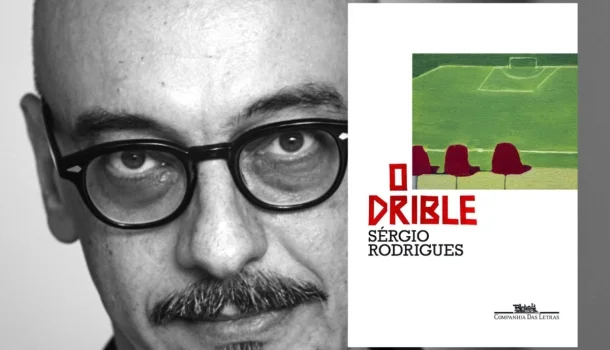

Livro: O Drible

Autor: Sérgio Rodrigues

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 218

Avaliação: 9/10