A vida tem ritmo. O mundo é uma imensa pista de dança, onde milhares de sensações novas florescem todos os dias, todas em algum grau feitas da urgência de colocar-se o que não serve mais para fora, seguindo a cadência da música. O homem despende muito tempo esmerando-se por escapar à banalidade, uma batalha perdida que insistimos em travar com os fantasmas menos óbvios que habitam nossas profundezas mais inacessíveis. Pensamos, uns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, sobre se é possível voltarmos ao que fomos, se podemos ter outra vez os desejos que eram nossa própria essência. Perdemos horas de sono, que costumam se derramar para o expediente de trabalho, elucubrando, tecendo digressões as mais insanas acerca de como teria sido nossa jornada se houvéssemos tomado essa ou aquela decisão a respeito de tal ou qual assunto, e enquanto isso o baile avança e o salão enche.

Para os que creem, Deus dá ao homem o dom da existência e cabe ao homem viver sua própria vida, Deus não irá vivê-la por ele, não irá sofrer por ele; ainda que se compadeça de seu tormento e sempre o ajude de alguma maneira, não descerá de Seu Reino a fim de livrá-lo de todo perigo, não obstante esteja sempre a orientá-lo e a zelar por seu bem. Não faria sentido esperar isso de Deus. É como se nossos pais dessem-nos um presente de grande valor e o mantivessem na redoma de um vidro muito grosso e muito resistente, que só eles pudessem remover, para ser apenas admirado, e de que só nos seria concedido desfrutar de tempos em tempos. A imagem da tela em branco também é muito mais que uma simples metáfora, e a figura que surge desse quadro, nem sempre harmônica — e mesmo disfórmica, e até monstruosa —, escandaliza olhares mais sensíveis. Avulta um dos dilemas fundamentais da natureza humana: adequar sua visão de mundo ao que o restante da humanidade pensa ou sustentar a versão mais legítima de si mesmo e apresentar-se aos outros como se é em verdade, arcando com as consequências de cada escolha, tanto num caso como no seu oposto?

Que atire a primeira pedra quem nunca se viu aflito por crises de consciência, vindas à tona depois de anos de contas a ajustar com o passado ou ao termo de um dia pleno de confrontos com as incertezas do existir. Fantasmas das mais diversas categorias assombram-nos no meio da noite, exigindo solução definitiva para nossos tormentos sempiternos, o que acaba por virar mais uma pedra no nosso caminho. Na batalha contra seus demônios, cada qual recorre a um remédio para vencer o enfaro, o desespero, a melancolia, a loucura, e nenhum gosto acre é repulsivo o bastante se oferecer ao menos uma promessa de felicidade. Livros nunca são de mais, e a lista que elaboramos o prova: muitas vezes, ocultas por dentro daquelas páginas, espera-nos a luz de que precisávamos para cessar nosso breu. Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (1821-1881) talvez seja o escritor que melhor entendeu a respeito das dúvidas da existência, que, no seu caso, redundaram em momentos grandiosos da literatura universal. Tudo em Dostoiévski é uma beatífica junção de erudição e simplicidade, sabedoria e lucidez, o que se pode corroborar com “O Sonho de um Homem Ridículo” (1877). Philip Roth (1933-2018), por seu turno, não fica atrás quanto a esgaravatar as chagas e os sofismas do espírito, e em “O Teatro de Sabbath” (1995) faz de um titereiro caído em desgraça num mundo sem lugar para a beleza seu alter ego. Os títulos vêm elencados por ordem alfabética, e em todos eles vibra nossa frágil humanidade.

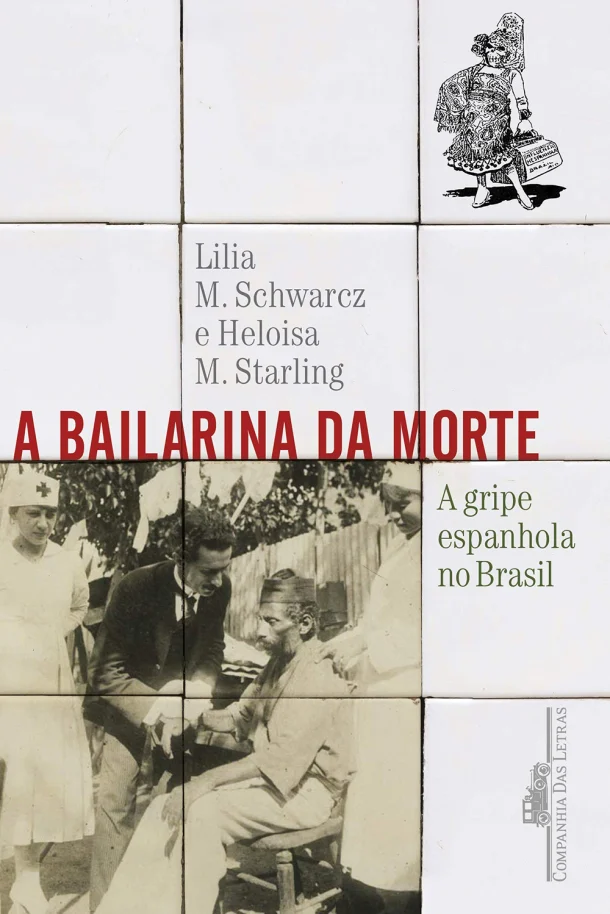

“Tudo que se pode tirar da peste é memória e conhecimento.” A frase, cunhada há mais de setenta anos pelo escritor francês Albert Camus (1913-1960), deveria nos dizer alguma coisa nesses tempos de pandemia. Camus, autor de “A Peste”, já resenhado pela Bula, foi profético em seus relatos sobre a evolução da peste negra, que desembarcou na França e se alastrou por toda a Europa em meados dos anos 1940, logo na sequência da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), junto com os ratos que habitavam os navios. A humanidade e, em particular, o Brasil, deveriam ter tirado alguma lição do livro, a fim de não repetir, de maneira patética e indesculpável, o desastre do passado. Antes da peste de que tratou Camus em 1947, outra praga se disseminou, desta vez por todo o mundo — inclusive o Brasil. Uma infecção por vírus, como a covid-19, é o tema central do livro “A Bailarina da Morte: A Gripe Espanhola no Brasil”, das historiadoras brasileiras Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Murgel Starling, publicado em 2020 pela Companhia das Letras. Essa nova forma de contágio, propagada por meio de uma mutação genética do influenza, o vírus da gripe, foi a responsável por espalhar desespero, pânico e produzir montanhas de cadáveres.

Em 2020, experimentando o primeiro alívio depois do período mais duro da pandemia, a tradutora Beatriz volta a frequentar um café perto de sua casa, em Curitiba. A pausa no trabalho meticuloso da personagem — a tradução para o português dos ensaios de um polêmico pensador catalão — é interrompida por uma surpresa: a aparição do jovem poeta Gabriel, que a conheceu ainda adolescente. A abordagem tímida e estabanada acaba evoluindo para uma relação peculiar, matéria deste novo romance de Cristovão Tezza, que não se deixa cair no cinismo ou no formalismo: as verdades de sua literatura, embora nem sempre fáceis, reconfortantes, estão sempre à disposição de quem tem coragem para vê-las.

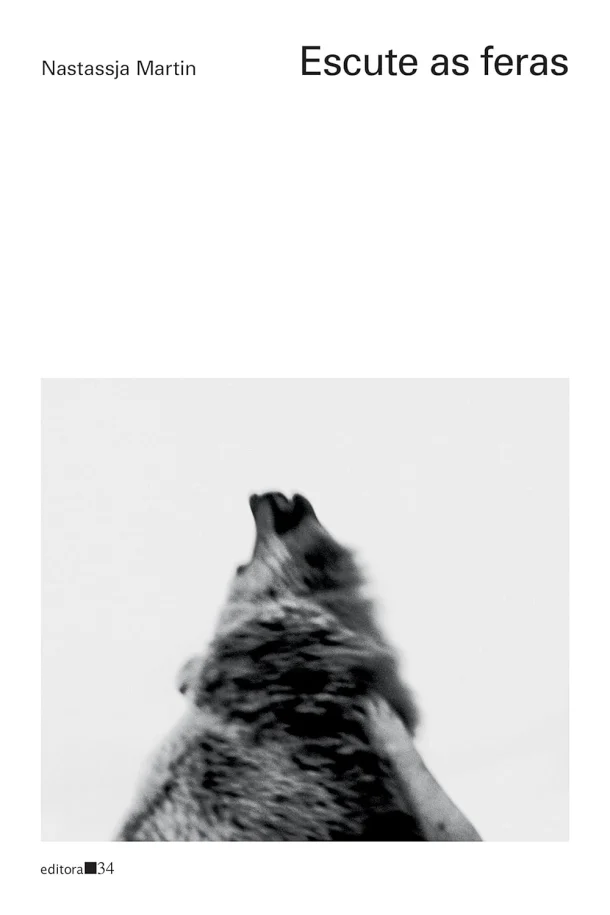

A antropóloga francesa Nastassja Martin se notabilizou por seus estudos acerca da população do Grande Norte subártico. Em viagem à Rússia, em busca de famílias even — povo que preferiu se afastar da civilização pós-soviética e voltar às florestas siberianas —, Martin se defronta com uma rotina de trabalho pautada pelo rigor de suas pesquisas etnográficas, embora nem tudo possa estar sempre sob o controle da ciência. Um encontro completamente inusitado (e aterrador) a obriga a sentir as dores da natureza, momento em que tece uma reflexão perturbadora sobre o homem, a vida selvagem, as fronteiras geofísicas e políticas, o tempo, a mitologia e a história em meio a tudo isso.

O cerrado é muito menos glamouroso que a caatinga, celebrada em autores da estatura de Graciliano Ramos (1892-1953) e Euclides da Cunha (1866-1909), bem como o Nordeste é muito mais conhecido que a região central do Brasil, cujo único retrato de fôlego continua a ser “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa (1908-1967), publicado pela Livraria José Olympio Editora em 1956. Seguindo pela picada aberta por Rosa, a brasiliense Paulliny Tort também descortina a alma do homem do coração do coração da América do Sul, em doze histórias passadas em Buriti Pequeno, cidade fictícia perdida em algum lugar do estado de Goiás. O patriarcalismo em “O cabelo das almas”; a relação predatória do grande produtor rural para com o segundo maior bioma do subcontinente — que, a duras penas, resiste e continua a ocupar mais de dois milhões de quilômetros quadrados, mais de um quinto do território nacional —; o sincretismo religioso, modalidade de culto herdada dos escravizados africanos praticada por Dita, a personagem central de “O mal no fundo do mar”. Por meio de uma prosa cheia de ritmo, mas que fala baixo, como o matuto das savanas brasileiras, Tort pinta os encantos e as mazelas de uma terra desconhecida de seu povo. Como o próprio Brasil.

Já consagrada na carreira diante das câmeras e sobre a ribalta, Fernanda Torres, uma das atrizes mais talentosas do Brasil e prestes a completar 50 anos, deixou o público boquiaberto e o mercado editorial bem satisfeito ao estrear como escritora, em novembro de 2013. “Fim”, seu primeiro romance, editado pela Companhia das Letras, se desenrola sobre um grupo de amigos que chegam à meia-idade cheios das inquietações tão próprias desse momento da vida, em que as alegrias fugazes da juventude perdem cada vez mais espaço para o peso das frustrações e da incerteza da velhice. Com o livro, Fernanda teve a oportunidade de se provar também capaz de narrar uma história a partir do campo oposto em que sempre operara. “Fim” se saiu tão bem que foi classificado como um dos finalistas do Prêmio Jabuti de 2014, o mais conceituado do país. Imediatamente um best-seller em todo o território nacional, o livro chegou ao posto de oitava obra de ficção mais vendida do Brasil. A novela já contabiliza mais de cem mil exemplares comercializados, mostrando que a autora Fernanda Torres veio para ficar.

O franco-venezuelano Miguel Bonnefoy se revela um contador de histórias excelente, conforme se atesta em “Herança”, pequena saga que se derrama num realismo mágico inventivo e sedutor ao longo de exíguas 192 páginas. Lançada no Brasil pela Vestígio, com tradução de Arnaldo Bloch, a trama segue os Lonsonier, família que deixa a França e se estabelece no Chile. A partir de então, são narradas as impressões desses forasteiros, que ao longo de um século, entre 1873 e 1973, tentam fincar raízes numa terra estranha e, com alguma sorte, definir sua verdadeira identidade. O romance de Bonnefoy registra a barbárie da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e se alonga até a Segunda Grande Guerra (1939-1945), quando os exércitos contam com muito mais tecnologia, um avanço macabro que parece ter gosto por promover a morte e viver dela, chegando à eleição de Salvador Allende (1908-1973), logo deposto pelo ditador Augusto Pinochet (1915-2006), uma era de dezessete anos de trevas para os chilenos.

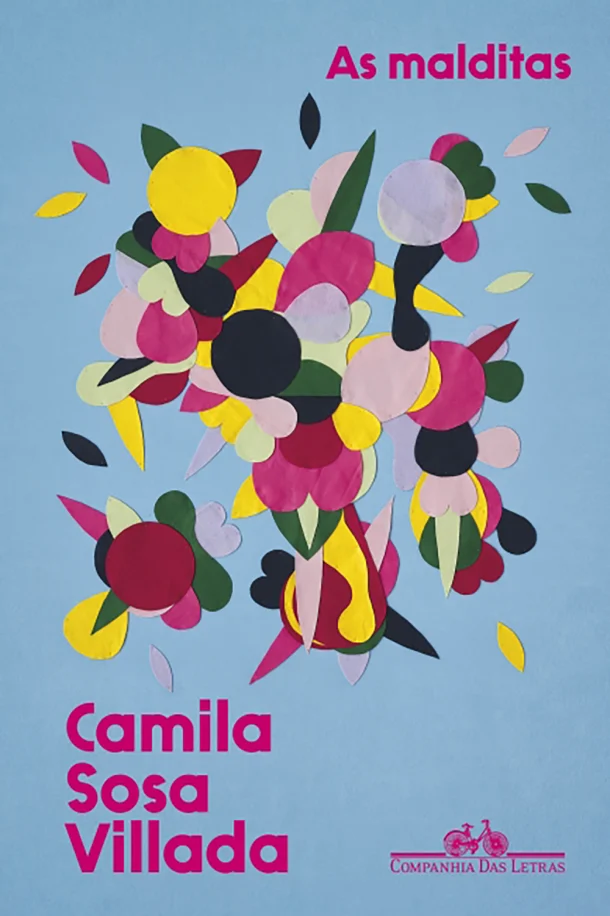

Em meio aos conflitos inerentes à vida de um menino que se descobre menina, Camila Sosa Villada encontra seu porto seguro na literatura e faz da escrita uma forma de resistir. Pouco depois de abandonar Cristian, sua identidade masculina, Camila deixa tambem a pequena La Falda, na província argentina de Córdoba, e ruma para a capital da província. Na cidade grande, passou a estudar Comunicação Social e Teatro pela manhã e ia se prostituir no Parque Sarmiento à noite. Foi de sua vivência no submundo que saiu “O Parque das Irmãs Magníficas”, relato confessional, ainda que meio místico, em que se dá vida, com a ajuda do realismo mágico a tipos como Tia Encarna, chefe das travestis que adota um bebê. Depois de premiados na Feira do livro de Guadalajara, no México, o romance e sua autora se tornaram conhecidos em outros países hispânicos.

Duílio, Rangel, Hélio Pires e Tide se envolveram num crime quando adolescentes e ainda hoje se sentem ameaçados pela mínima possibilidade de que tudo venha à tona, meio século depois. A inconsequência da juventude continua a reverberar entre eles transcorridos cinquenta anos, e eles se veem obrigados a reviver os tempos de bebedeira no Parque da Cidade e passeios despretensiosos ao longo da W3 Sul. Em “Os Planos”, Carlos Marcelo, ex-editor-chefe do jornal “Correio Braziliense”, hoje no mesmo cargo no “Estado de Minas”, põe lado a lado memórias afetivas de quatro sessentões e os meandros da corrupção nacional que infesta a capital da República desde sempre, fazendo alusões interessantes a empreitadas contemporâneas, de todo inovadoras no combate à devassidão no trato com o patrimônio nacional, como a Operação Lava-Jato, que mobilizou a Justiça, empolgou a opinião pública e apavorou políticos — por essa razão já providencialmente desmontada. O romance de Carlos Marcelo mostra que nunca esteve tão vívida a atmosfera do faroeste caboclo enunciado por Renato Russo (1960-1996), mencionado por alto na trama, como o “Renatinho da Cultura (Inglesa)”, por ter dado aulas de inglês na instituição.

A loucura sempre permeou a humanidade. O homem vai perdendo a razão aos poucos, incapaz frente aos muitos desafios que a vida lhe impõe, ou o desatino o colhe de uma vez, consequência de muitos anos de uma existência fracassada. Fiódor Dostoiévski (1821-1881) não chegou a enlouquecer, mas esteve parede a parede com a insanidade. O russo, autor de obras-primas da literatura universal, era um homem descrente do gênero humano, e era muito controversa a suposta conversão do escritor a um possível amor por tudo e por todos. Entretanto, tomando-se “O Sonho de um Homem Ridículo” isoladamente pode-se acreditar mesmo nessa pretensa mudança de vida — e de ideias — de Dostoiévski. O conto, publicado em 1877, narra a história de um homem desacoroçoado, desesperançoso, perdido, tão insignificante que o autor sequer deu-se ao trabalho de dar-lhe um nome. Esse homem vaga pelas ruas mal iluminadas de uma São Petersburgo fustigada por um inverno que não tem clemência. O sujeito se deixa tomar por pensamentos monomaníacos de impotência e morte, o que já não lhe diz mais nada: ele era irremediavelmente um homem sem nenhuma importância, nem para os outros nem para si mesmo. Um homem ridículo. No começo da obra, a índole niilista de Dostoiévski resta intacta. Ao se analisar a postura do homem ridículo e o cenário em que se encontra — deambulando pelas vielas de uma grande cidade no inverno, a horas mortas, possivelmente alta madrugada — é inevitável pensar que seu desejo já fosse mesmo o que se configura a seguir, sendo incoerente a continuação da narrativa. Mas Dostoiévski tem muito mais a nos dizer.

O lugar-comum de que alguns livros nascem clássicos aplica-se à perfeição a “Stella Maris”, o 12º — e, lamentavelmente, derradeiro — romance de Cormac McCarthy (1933-2023). O americano, frequentador costumeiro do Santa Fé Institute, passou seus últimos momentos rodeado dos outros “intelectuais rebeldes” da confraria ouvindo e elaborando teses sobre o fim e o reinício do universo, enquanto não aguardava por mais ideia nenhuma, quiçá pressentindo que aproximava-se a sua vez de juntar-se aos astros. McCarthy, que em seu ofício não era adepto da pontuação como a conhecemos, nisso lembrando Nelson Rodrigues (1912-1980) — ou sua influência mais direta, James Joyce (1882-1941) —, encerra uma carreira de sessenta anos de bons serviços prestados à arte com um imenso ponto de exclamação, como era de seu feitio. Encabeçado por Alicia, a primeira protagonista mulher desde “Nas Trevas Exteriores” (1968), “Stella Maris” propõe um salto sem rede no vazio da solidão e da loucura, sem que necessariamente dependam uma da outra.

Um dos mais talentosos romancistas que o século 20 produziu, o americano Philip Roth nunca teve medo das boas polêmicas. Em “O Teatro de Sabbath”, Roth confere a Mickey Sabbath autoridade para representar a visão de mundo do escritor. Sabbath, um titereiro caído em desgraça num mundo sem lugar para a arte e tanto para a poesia, contamina o leitor com sua sujeira, sua descrença de tudo, seu esplim, seus pequenos delitos. Resta-nos acompanhá-lo por seus descaminhos de progressivo horror à retidão hipócrita, sexo bestial e autodestruição. Paira sobre esse sobrevivente da vida que não teve um mistério que Roth trabalha como só ele mesmo poderia, enquadrado em elementos tão corpóreos quanto alcoolismo, artrite e câncer.

Dentre os treze livros de que mais gostou em 2021, o ex-presidente americano Barack Obama mencionou o romance “Trapaça no Harlem”, de Colson Whitehead, vencedor de dois Pulitzer de ficção há pouco tempo. Dissecando o Harlem dos anos 1960, muito diferente do de hoje, revitalizado graças à procura por moradia de brancos jovens de classe média, Whitehead narra a trajetória de Ray Carney no bairro, subdistrito de Manhattan. Palco de revoluções socioculturais de importância fulcral na história dos Estados Unidos, que marcaram a cultura e a sociedade americanas com discussões sobre racismo e segregação étnica, o Harlem é visto pelo autor, um afro-americano de 52 anos de idade, à luz do que era há mais de meio século — e continua a ser, em alguma medida —: um divertido antro de malandros, prostitutas, cafetões, traficantes e intelectuais malditos, todos convivendo na mais perfeita harmonia.