O antiglobalismo é o grande pacote da chamada guerra cultural, em curso no Brasil. Entre suas vítimas estão as ciências humanas, implacavelmente atacadas por certas correntes políticas. Extremistas de direita acusam todos os professores da área de engajamento ideológico, que seria então transmitido, Oh, Deus!, a seus filhos, sem o consentimento dos pais. Presos num misto de ignorância e medo provocado, sugerem que a única teoria da história (ciência à qual nos limitaremos neste ensaio) é o marxismo. Nem sequer sabem do que se trata — a não ser que o marxismo tem a ver com um tal de comunismo. É verdade. Também é verdade que Antonio Gramsci, marxista, criou o conceito de intelectual orgânico: jornalistas e professores poderiam (atenção à desinência verbal!) ser intelectuais orgânicos, potencialmente a serviço da causa comunista.

O que não é verdade é que o marxismo é a única teoria da comunicação ou a única teoria da história, e que, portanto, o marxismo não é a única influência que os alunos recebem nas escolas.

Assim como a filosofia e a sociologia, estamos falando de uma disciplina muitíssimo importante, crucial em momentos de extrema alienação social. Não vem ao caso fazer juízos de valor, inapropriados quando o assunto é ciência. Mas, ciência embora, a história sonha com a poesia. Porque a história equivale aos raios de Sol que, penetrando a cerração, permite que os andarilhos não se percam. Orienta-lhes o caminho não pela ideologia mas pelo conhecimento; faculta-lhes assim enxergar o que está atrás de si e até vislumbrar muito além — quiçá o horizonte possível. A história pode impedir que os andarilhos andem de lado ou deem voltas em círculos; ensina-os a caminhar para frente ao invés de andar para trás. Enfim, ela pode evitar a repetição de velhos erros do passado, como o fascismo e — quem diria! — o stalinismo. Pois é, senhores pais, isto é a história: um feixe de luz no caminho da humanidade, permanentemente envolta em brumas.

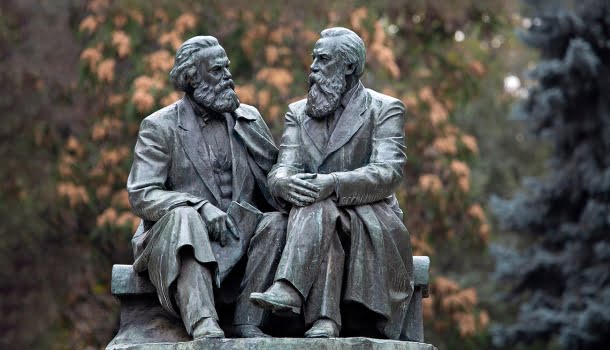

Não é por acaso que o conhecimento histórico é ameaçador. E não é por acaso também que, na atual quadra política, tem sido alvo frequente das forças obscurantistas. A mentira está em fazer os pais acreditarem que a história transmitida aos filhos é inteiramente dominada pelo pensamento de esquerda. Vale lembrar, nos departamentos de história há apenas uma fração de professores marxistas, aliás nem hegemônica. Embora ainda atraia adeptos, faz tempo que o marxismo não predomina no ambiente acadêmico. Desde que surgiu, em meados do século 19, divide a cena com correntes de pensamento, senão contrárias, ao menos conflitantes no essencial: o fundamento das relações sociais. Em seu próprio ambiente Karl Marx encontrou adversários destemidos mas competentes, segundo os quais não é a economia que determina os acontecimentos: é a cultura. Para o espanto debiloide dos extremistas, essa é uma tese burguesa e não operária. Para seu espanto, a maioria dos acadêmicos de história possivelmente nem é marxista, e sim burguesa segundo a própria concepção marxista.

Max Weber tornou-se o grande opositor de Marx ao descrever, em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” (1904-5) como a cultura e não a economia constitui as relações sociais. Era uma teoria muito diferente da de “O Capital” (1867). Mas Weber era sociólogo, e somente duas décadas mais tarde a sociologia e muitos de seus conceitos (incluindo os não marxistas) seriam absorvidos pela historiografia. Apesar da França ser famosa pelo marxismo, os pensadores franceses marxistas, de renome, são principalmente filósofos, com Louis Althusser e Jean-Paul Sartre. Não há nenhum historiador francês marxista de igual envergadura, desde os anos 20, e isso tem uma explicação institucional. Assim como a Alemanha é a pátria da filosofia, a França o é da história, e foi lá que surgiu uma corrente historiográfica não marxista que predomina desde o início do século 20 até o presente, cujo auge foram os anos setenta. Refiro-me aos Annales. Pois é, a partir daqui falaremos de história sem depender de Marx ou do marxismo. Olha que curioso! Para nossa suprema infelicidade, a maioria dos extremistas é ignorante e semianalfabeta. Nem eles nem os pais de família humildes, diariamente manipulados por suas mentiras, lê textos maiores que frases de WhatsApp. Provavelmente nunca lerão este texto, por exemplo. É uma pena.

A saga dos Annales é a aventura de três gerações de historiadores que, a partir de 1929, revolucionaram as possibilidades de sua disciplina. As gerações propriamente ditas de Lucien Febvre e Marc Bloch (1930-50); de Fernand Braudel (1950-70) e, finalmente, a de Pierre Nora e Jacques Le Goff (1970-90). Cada uma destas gerações vinculou a história a outras ciências, nem sempre afins, apropriando-se de suas técnicas, conceitos e categorias, utilizando-os no discurso historiográfico. De um modo especial, recorreram à sociologia e à estatística, à geografia e à antropologia, respectivamente. Os interessados no assunto podem consultar “A História em Migalhas” (São Paulo, Editora Ensaio, 1994), onde François Dosse conta a história da historiografia não marxista, tão influente quanto esta nos currículos escolares. Muito instrutivo, não?

Mas a economia não ficou de fora. No meio deste terreno fértil surgiu, ainda, a chamada História Serial (marcante entre os anos 40 e 60), praticada na França por historiadores da economia. Repercutiu nos Estados Unidos em duas correntes: a História Quantitativa e a New Economic History, exercidas desta feita por economistas historiadores. A Em geral os serialistas privilegiam os estudos monográficos e regionais, capazes de fragmentar a realidade através de estudos de casos, a ponto de evidenciar as múltiplas variedades de um mesmo objeto. Dessa forma procuram evitar as generalizações teóricas, inclusive para não incorrer em anacronismos em relação a sociedades extintas ou diferentes. Em matéria de método, criaram uma espécie de história-ficção, optando (no caso emblemático da New Economic History) pelo modelo hipotético-dedutivo, a fim de verificar hipóteses contrafactuais, que tratam de situações imaginárias.

Foi na França, contudo, que a Escola dos Annales constituiu uma história de poder; de estratégias que permitiram seu domínio por mais de sessenta anos, dentro das instituições acadêmicas e no circuito midiático. Ele seu deu por meio de publicações e de aparições na TV, atingindo um público privilegiado dentro e fora dos espaços da universidade. Tudo começou (noção atacada, aliás, como “mito das origens”), quando um grupo de especialistas da historiografia, tendo à frente Lucien Febvre e Marc Bloch, se opôs à geração anterior, positivista, metódica ou historicizante, de Charles Langlois e Charles Seignobos. Ah, então quer dizer que, além de marxistas e culturalistas havia também historiadores positivistas, no mundo? Sim, havia: a história é menos pobre do que a mentalidade obscurantista e neofascista contemporânea. Tendo isto claro, Langlois e cia. eram autores de uma história a serviço da nação, da guerra e do Estado — e, porque não dizer, dos capitalistas. Além disso, era inaceitavelmente factual. Com os Annales o pesquisador precisaria partir de um problema, de uma hipótese. Além das origens, os positivistas cultivavam outros dois mitos: o “da política” e o “da personalidade”, todos colocados no limbo pela nova vertente. Leopold von Ranke — pai da historiografia positivista — desmoronava junto com seus discípulos franceses.

A formação teórica em que os Annales, até à época de Braudel, se baseariam para fazer frente à concepção historiográfica positivista, já se sedimentava desde o início do século 20. De outro sociólogo, Émile Durkheim, herdaram principalmente a estratégia de absorção das demais ciências humanas, sob a égide da história: daí a expressão que todo estudante da disciplina conhece, “história-síntese”. Além disso, havia o desejo de fazer desta uma ciência nomotética, ao se ligar a ciências regidas por leis, como a própria sociologia e a economia. De Paul Vidal de La Blache — central à segunda geração, de Fernand Braudel, Robert Mandrou e Marc Ferro (1950-70) — emergiu o interesse pelos temas geográficos, regionais e pelas grandes estruturas ou permanências, que sedimentaram ainda mais o conceito de Longa Duração. De Henri Beer, finalmente, absorveram a vocação para a síntese, a perspectiva totalizante do real, e por fim o ecumenismo disciplinar.

Deste apanhado nasceu uma história total. Tudo passa a ser objeto da história e tudo concorre para o desdobramento e consequente compreensão dos acontecimentos. Temas como o corpo, o inconsciente, a cozinha, e até mesmo eflúvios — cheiro e odor —, caem na predileção do historiógrafo como fenômenos a serem investigadas. Os marxistas ficam horrorizados: acadêmicos muito influentes tantalizaram as mentes com “novos objetos”, renegando a luta de classes e a mais valia. A razão é simples: esses novos objetos também são “representações sociais”, conceito novo, de vastas possibilidades explicativas. Nada escaparia ao buraco-negro da duração: o campo documental fora ampliado para sempre. Batendo-se contra o positivismo em história, os Annales descobriram não só novos objetos como também uma nova metodologia: alegaram que não basta juntar fatos numa sequência lógica e cronológica para que a história apareça naturalmente, resultando numa narrativa dos acontecimentos. Para fazer frente a mais esta prática positivista, Febvre e seus colegas trabalhavam baseados na construção de hipóteses a priori bem elaboradas (de preferência acerca de grandes quadros ou períodos), em busca de comprovação. Instituíram, deste modo, uma “história-problema”, analítica e não simplesmente narrativa.

A terceira e última geração dos Annales, capitaneada por Jacques Le Goff, Pierre Nora e Le Roy Ladurie (1970-90), seria uma geração rebelde, na perspectiva de Françoise Dosse. Trata-se da Nova História, que sofre a grande influência da antropologia, em particular de Claude Lévi-Strauss e do estruturalismo. Emergem no domínio da história os jargões daquela disciplina-irmã: “comportamentos”, “sensibilidades” e “representações”, tão conhecidos da cultura contemporânea e presentes nos atuais discursos políticos de esquerda. Contudo, senhores: isto não é vocabulário marxista, senão por contaminação… pequeno-burguesa. Que ironia, não?

Fenômeno característico da cultura nos anos 70, a civilização ocidental foi definitivamente posta em cheque também pela Nova História, inclusive os seus valores. Afloraram de modo muito vivo as estruturas mentais que, ao lado do equivalente geográfico em Braudel, a geomorfologia (ainda mais condicionadora da mudança) alimentam a Longue Durée. Porém, ainda que certos postulados da primeira geração fossem mantidos, outros foram abandonados, como a aspiração totalizante. Para a História Nova a totalidade só é possível no âmbito do fragmento, do estilhaço. E não existem mais nexos de causalidade. Tudo começa e termina em si mesmo, e assim boia no tempo, altamente relativizado em sua dimensão. Nem de longe parece ser uma concepção de história que agrada aos marxistas, para os quais os fenômenos sociais são profundamente estruturados e têm explicação lógica.

Vista em conjunto, a história dos Annales é, também, uma história da crise de valores nascidos com a Revolução Francesa. Como tal, ela é sintoma da crise da filosofia iluminista — a mesma que influenciou a crença marxista no progresso humano rumo à sua perfectibilidade. Justamente as noções de “progresso”, “civilização universal” e “nacionalismo” caem em descrédito total, e isso tem uma fundamentação nos acontecimentos: as guerras que assolavam a Europa e plantavam seus frutos mais amargos: a morte e o niilismo. É todo um período de descrédito das utopias (o comunismo entre elas) e de receosa incerteza no futuro. Daí a exacerbação da individualidade em prejuízo das grandes “causas coletivas”, conduzindo inexoravelmente à fragmentação da história em Michel Foucault: histórias seriais e de tempos múltiplos, baseada num discurso tecnicista. Produto da fetichização do computador e do culto da quantificação. Neopositivista na linha dos Charles Langlois, duramente combatidos no passado.

A grande desvantagem de toda a geração dos Annales, ao que parece, é, paradoxalmente, seu grande trunfo: o ceticismo frente ao Estado e à política.

Neste caso, deve-se lembrar aos extremistas que não existe marxismo sem ação, portanto sem crença na política. Se de um lado a descrença dos Annales paralisa os sentimentos coletivos, abortando a dinâmica histórica e a centralidade do homem no controle de seu devir, de outro possibilita que avancem para a cena os marginalizados, os loucos, os malditos e os anônimos. Não é, definitivamente, uma história dos ilustres: reis, presidentes, líderes e sucedâneos. Neste sentido a história pode desagradar às elites dirigentes capitalistas e os extratos sociais que com elas se identificam; mas nem por isso é marxista, porque não opera com o conceito de classe social. Portanto, é burguesa. A concepção dos Annales coloca-nos à margem de nosso próprio destino coletivo. No lugar do sujeito (fundamental à praxis marxista) entram em cena até mesmo estruturas tectônicas, conforme o imaginário de Fernand Braudel, autor de “O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II”. Trata-se de um dos livros mais influentes de toda a historiografia mundial desde 1949, quando foi publicado. Instigante. Porém, um marxista pode perfeitamente ironizar a teoria de Braudel como uma nova distração da classe dominante, prejudicial à organização da luta de classes.

O mundo seria melhor se as pessoas estudassem antes de falar besteiras. Uma delas reduzir a disciplina histórica ao marxismo. Isto é mentira.