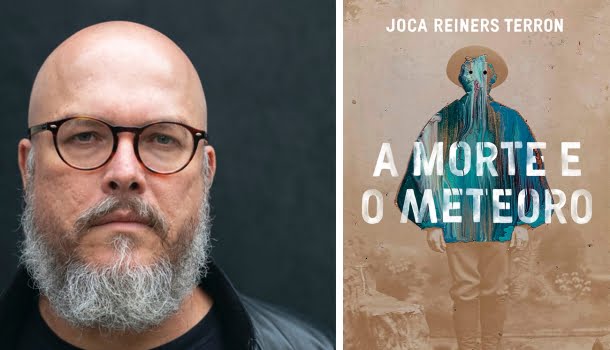

Uma das grandes características da literatura brasileira contemporânea é o ponto de vista da catástrofe. Ficou definitivamente no passado a “consciência amena do atraso”, adotada pelos modernistas da Semana de 1922 e pelos autores do romance nordestino de 1930. O ideal positivo de superar o atraso deu lugar ao pessimismo em relação ao progresso. Na atualidade, prevalece o sentimento do desastre, seja social, político ou ambiental, que tem no escritor Joca Reiners Terron um dos seus autores mais significativos.

Não teve o merecido reconhecimento o romance “A Morte e o Meteoro” (2019), escrito e publicado antes da pandemia do coronavírus. Terron criou uma narrativa sofisticada e densa para contar uma história futurista, porém assentada na realidade do presente brasileiro e mundial. O livro imagina a história de indígenas isolados na Amazônia que têm de ser exilados no México. Motivo: a floresta já foi totalmente destruída, e eles não têm mais o que comer, ficando até sem matéria-prima para seus remédios.

O relato da catástrofe é uma escrita na forma de um imenso bordado, tecido pelo olhar do narrador antropólogo e de toda uma tradição literária da América Latina. Neste último ponto, salvo engano, sobressai o diálogo de Joca Terron com a obra do mexicano Juan Rulfo (1917-1986), um dos maiores autores de todos os tempos no mundo. Como se trata de uma narrativa que se passa no México, o brasileiro recorreu ao imaginário rulfiano, com seus mortos, fantasmas e, sobretudo, a paisagem de terra devastada.

O romance de Terron é um desdobramento do conto “Grande mal”, que se tornou o primeiro dos quatro capítulos da trama. O conto saiu numa edição da revista “Granta”. Ali estava a narrativa breve a respeito do destino trágico dos índios kaajapukugi (fictícios) que veem a devastação completa da floresta e são levados para o exílio em Oaxaca, no México. O narrador é um funcionário do governo mexicano designado a assumir o trabalho do sertanista brasileiro Boaventura, que morre repentinamente.

Os três capítulos seguintes (“Apagar o sobrenome”, “Não morrer mais” e “Cosmogonia”) constroem a história que levou Boaventura a se aproximar dos índios isolados e a pensar a ida deles para o México. “Os kaajapukugi pediram refúgio, levando todos os seus sobreviventes, pois o meio ambiente de onde eram nativos, a Amazônia, estava morto, e vinham sendo caçados com determinação pelo Estado e pelos agentes de extermínio: garimpeiros, madeireiros, latifundiários e seus capangas habituais, policiais, militares e governantes”, diz o narrador.

Horror colonial

O destino para os indígenas criados por Joca Terron é o horror que se repente desde a colonização de portugueses e espanhóis. A diferença agora, no século 21, é que chegou a hora da morte e do extermínio final. Os kaajapukugi têm algo especial que é a maneira especial de se organizar, dando um recado para os brancos: eles priorizam o diálogo, não definem níveis de hierarquias e não contam com chefes ou pajés. Trata-se do contraponto ao homem branco, visto como o Grande Mal.

Mais ao final, aparecem no livro os índios metropolitanos, uma mistura de diversos povos dizimados pelas Américas. Eles têm um sentido mais amplo de Justiça, como se vê nas últimas páginas do romance. “Esses índios punks avessos a qualquer liderança, tão anarquistas a ponto de saberem que nenhuma raça é especial, e nenhum homem é rei de porra nenhuma”, diz a narrador, para quem a história dos kaajapukugi é o “epílogo da loucura colonial das Américas”.

O processo civilizatório dos europeus começou com os vírus trazidos na colonização e, no livro de Terron, se encerra com a destruição da floresta. É a tanato ou necropolítica, como se diz atualmente. Os 50 sobreviventes dos kaajapukugi são todos homens, não havendo mulheres e crianças. O destino deles é a extinção. Segundo o narrador, eles “não passam de mortos que andam em direção a lugar nenhum. E nisso compartilhamos algo parecido: estamos caminhando pra morte, não é mesmo”.

Para a abordagem catastrófica, o autor brasileiro buscou, como disse antes, referências no imaginário de Juan Rulfo. É uma apropriação simbólica e literária para representar o horror da situação contada. Os kaajapukugi ficam exilados, por exemplo, em Oaxaca, uma obsessão do mexicano que escreveu o texto antropológico “Os Chinantencos de Oaxaca” (1962). Ele também deixou um livro de fotos da região. Por sua vez, Terron usa as figuras rulfianas de mortos, fantasmas, cidades abandonadas e a busca pelo pai morto.

Ao sair da casa de seu pai falecido em Oaxaca, o narrador vê um mendigo sentado na rua com o livro do romancista mexicano: “Lia, compenetrado, a primeira edição de ‘Pedro Páramo’ com dedicatória de Rulfo que pertenceu ao velho [o pai dele], e que eu poderia estar relando agora. Sentado ali na rua com as pernas cruzadas, o mendigo ganhava um inexplicável aspecto de monge chinês ou japonês, de um monge zen”.

Espectros de Rulfo

Ao final do livro, o exemplar de “Pedro Páramo” (1955) nas mãos do mendigo é uma das poucas coisas que sobrevive ao incêndio da casa dos pais. A obra de Rulfo foi um marco de literatura ao narrar a história de Juan Preciado, que viaja ao povoado de Comala para conhecer o pai que dá nome ao título. Mas lá encontra apenas os escombros de casas e ouve vozes de mortos e fantasmas. Não se sabe nunca quem está vivo ou morto. O romance se assemelha um poema com falas e um narrador vasculhando o passado.

Em “A morte e o meteoro”, o narrador sem nome também vive rodeado de espectros, num mundo que virou plena fantasmagoria: “Silhuetas iniciavam sua perambulação diária no meio da névoa, ora despontando a brasa do cigarro de uma nuvem, ora a franja acinzentada de uma manta ou a aba larga de um chapéu de palha sobre uma cabeça decapitada que flutuava no ar gélido da manhã. Eram fantasmas esquecidos pela noite, que desapareceriam de vez assim que o sol surgisse atrás das montanhas”.

Outro trecho mostra o narrador vendo a imagem dos pais mortos: “O relâmpago incendiou uma árvore, iluminando o matagal. E então vi seus vultos, só assim pude vê-los, por causa do fogo, havia quanto tempo que não os via. Estendi minhas mãos em sua direção. Pai. Mãe. Assustaram-se”. Esses espíritos criados Joca Terron são os testemunhos da extinção da espécie humana e do planeta Terra, na forma da terra devastada da Amazônia dos kaajapukugi e da desolação de Oaxaca.

Mas o grande fantasma de “A Morte e o Meteoro” é, sem dúvida, o sertanista Boaventura que revela seu passado num vídeo mandado ao narrador. A tela do computador torna-se o meio de comunicação entre vivos e mortos. Boaventura é o personagem derrotado, junto aos índios, pela marcha do progresso. Também ele é o filho de outro espectro da História brasileira, um homem que desapareceu na Guerrilha do Araguaia nos anos 1970.

Não existem mais pais dos personagens brancos, e tampouco dos indígenas. Tal como a Comala de Rulfo, vemos um mundo repleto de órfãos em “A Morte e o Meteoro”. O relato deixado em vídeo por Boaventura é uma sequência de vertigens para o leitor e um dos pontos altos de literatura recente. E, nas páginas finais do romance, a catástrofe impensável se consuma.

Na atual crise do antropoceno (o homem consumindo o Planeta Terra), a questão indígena entrou com força para a literatura brasileira contemporânea. Um exemplo de obra bem recebida é o romance “O Som do Rugido da Onça” (2021), de Micheliny Verunschk, que conta a história de duas crianças indígenas levadas para a Europa no século 19. Anos atrás, Bernardo Carvalho recuperou, com sua escrita elaborada, a estranha biografia de um antropólogo norte-americano que morreu na floresta, nos anos 1930.