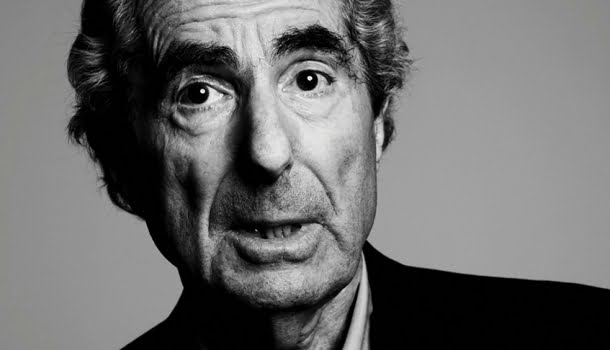

Biógrafo profissional, Blake Bailey parece que se tornou a última criação de seu objeto de investigação, o romancista Philip Roth (1933-2018). O que era para ser a biografia mais aguardada e completa do autor de “Complexo de Portnoy”, virou um grande fiasco. Tão logo lançou o livro em maio de 2021, Bailey foi acusado de assédio por um grupo de antigas alunas, em uma trama digna dos personagens rothianos — porém com nenhuma pitada de ficção. A editora WW Norton decidiu, então, recolher a obra recém-lançada para evitar processos judiciais, gerando a confusão que parecia ter uma mão do além.

Roth foi extremamente reconhecido e homenageado ao longo da vida, tanto que escolheu a hora para anunciar o encerramento de sua obra, com o romance “Nêmesis” (2010). Depois disso, parece que a tarefa dele foi a construção do legado. Em 1988, o autor escreveu “Os Fatos — A Autobiografia de um Romancista”, dando pistas para quem se aventurasse a investigar sua trajetória. Bailey recebeu arquivo completo do escritor (cartas, textos inéditos) para a biografia oficial. Antes, Claudia Pierpont havia feito longas entrevistas para um livro na linha vida e obra (“Roth, libertado — O Escritor e Seus Livros”).

Vendo esses elementos, conclui-se que a biografia de Roth já havia sido contada há tempos. Pouco de novidade surgiria com uma nova publicação. Era de se esperar apenas detalhes de situações e comportamentos — o que desagradou alguns leitores. O livro de Pierpont deixara claro o quanto a carreira do escritor teve altos e baixos, incluindo pesadas crises psicológicas e de saúde. Noves fora as fofocas habituais das biografias, o que interessa mesmo é a obra de um escritor. Nela, o leitor pode encontrar trilhas e rastros para entender o espaço e a época em que foi produzida.

Os livros de Roth têm a singularidade dos vários “eus” que narram suas histórias. Existem personagens que assumem o papel clássico de alter ego do escritor (a série de romances com Nathan Zuckerman). Até o nome do próprio Philip Roth invade a obra de forma ficcional. Trata-se de uma variação de formas que permitem contar a experiência de um sujeito quase sempre masculino, heterossexual, em confronto com a realidade do mundo. Apenas “Quando ela Era Boa” (1962) tem o protagonismo de uma mulher. Não causa surpresa, portanto, que a ficção rothiana carregue a imagem de misoginia.

Novo indivíduo

Em 1961, o autor publicou o ensaio “Escrever a Ficção Americana”, no qual expõe suas angústias criativas. O texto deixa transparecer a preocupação com esse jogo textual entre indivíduo e sociedade. O drama estava na dificuldade de usar o fictício num ambiente cultural que era soterrado por notícias e, também, pelo conhecimento trazido das ciências sociais, as humanidades. Em outras palavras, a realidade daquele momento pesava muito. Por isso, segundo ele, a saída do ficcionista era a exploração da subjetividade em plena década de 1960, com as transformações sociais, políticas e estéticas.

“O escritor norte-americano em meados do século 20 está ocupadíssimo tratando de entender, descrever e logo fazer crível boa parte da realidade norte-americana. Causa estupor, náusea, enfurece e, finalmente, constitui-se numa espécie de constrangimento à nossa própria e escassa imaginação”, disse Roth. Os escritores abandonavam “os grandes fenômenos sociais e políticos de nossos tempos” e preferiam explorar “o eu como tema”. “O simples fato do eu, a visão do eu como inviolado, poderoso e audaz, do eu como a única coisa real num meio circundante onde predomina a irrealidade”, acrescentou.

Os primeiros contos, em “Adeus, Columbus” (1959), mostram personagens que se libertam da comunidade e da tradição. Eles engatinham os primeiros passos da vida adulta e saem para fora da cidadezinha provinciana em Nova Jersey, ao lado do cosmopolitismo de Nova York. O judaísmo de Roth, e de outros tantos, buscou o afastamento da herança dos imigrantes que fugiram das guerras e misérias na Europa Central. Os jovens já são americanizados, porém os pais e as mães seguem ainda presos ao passado. O conto “A Conversão dos Judeus” traz, por exemplo, um menino convencendo a própria família a mudar sua crença para o cristianismo.

“Todo o primeiro trabalho de Roth apresenta uma nova América do Norte onde o judeu, afastado de sua fé e da orientação moral, luta em um novo mundo secular com uma nova sexualidade, e o humanismo acaba encalhado entre a rigorosa ética tradicional e novos desejos narcisistas de liberdade pessoal”, observa Malcolm Bradbury, no livro-manual “O Romance Americano Moderno”, que faz um panorama da produção ficcional do Estados Unidos entre os anos 1890 e os 1970.

Não foi por acaso que Philip Roth ganhou admiradores e desafetos na comunidade de judeus. Foi herói para uns, e traidor para outros. A polêmica atingiu níveis insuportáveis com “Complexo de Portnoy” (1969), que satiriza a autoimagem dos judeus norte-americanos. No centro de tudo, está o famoso personagem Alexander, obcecado com a masturbação. A autor conseguiu explorar, para além dos limites da época, a questão de sexualidade. Segundo Pierpont, o livro colaborou decisivamente para a construção da imagem da mãe judia, “dominadora, poderosa, causadora de graves estragos psíquicos”.

Escritor fantasma

Se tivesse criado apenas a figura de Portnoy, Roth já teria alcançado o panteão literário de seus ídolos também judeus (Bernard Malamud, Saul Bellow). Mas a cobrança foi muito maior que o esperado, dado o êxito de vendas alcançado com sua ode ao sexo solitário. A década de 1970 foi então uma fase de busca incessante e fracassada por outro livro best seller. Em meio às angústias criativas, porém, ele descobriu o universo literário do Leste europeu e uma série de autores que enfrentavam as carências materiais dos regimes comunistas. Para amenizar os problemas dos colegas, Roth lançou nos Estados Unidos as obras de Ivan Klíma, Milan Kundera e Danilo Kis.

A condição do escritor na América inspirou a criação do personagem Nathan Zuckerman, que se tornou o “outro eu” preferido de Philip Roth. É ele quem vai contar as muitas vidas inventadas pelo autor. Nathan aparece em 1979 em “O Escritor Fantasma”, que cria a suspeita mirabolante de que Anne Frank estaria viva e morando nos Estados Unidos. O estilo de Roth, nessa fase, tem inspiração clara em Henry James. O alter ego acompanhou o romancista até o livro “O Fantasma Sai de Cena” (2007), que retoma a primeira trama e ambienta a narrativa nos Estados Unidos da era conservadora de George W. Bush.

Os livros narrados por Nathan revigoraram a obra rothiana, como se pode ver no romance “O Avesso da Vida” (1986). O título já dá uma ideia precisa do que vem a ser ficção, e o autor radicaliza a narrativa com histórias dentro de histórias. A experimentação estética se coloca a serviço de um mergulho nas grandes questões do mundo, o que fica evidente nos trechos que se passam em Israel. A vontade de polemizar com os judeus israelenses parece algo que inquietava Philip Roth, a ponto de ele se aprofundar fortemente na forma e no conteúdo de “Operação Shylock — Uma Confissão” (1993).

Tomando de empréstimo o nome do personagem de Shakespeare, o livro é narrado como se fosse um depoimento do autor, em primeira pessoa. Ele vai a Israel e descobre que existe alguém se apresentando como Philip Roth para defender uma solução do conflito árabe-israelense. Cria-se a clássica narrativa do duplo. A tal solução criada pelo farsante é a volta de todos os judeus para a Europa, deixando aquele território no Oriente Médio para os palestinos. A questão da duplicidade ganha ainda mais força com o relato do julgamento em Israel de John Demjanjuk, que seria o nazista “Ivan, o terrível”.

Em “Operação Shylock”, a autoficção de Roth inclui relatos das sessões no tribunal que discutiu se aquele senhorzinho pacato seria ou não o temido comandante de um campo de extermínio na Segunda Guerra Mundial — a história desse julgamento é contada no documentário de “O Monstro ao Lado” (2019), da Netflix. O grau de invenção atinge níveis absurdos com uma mistura selvagem de memórias, discussão política, pitadas de jornalismo e ficção. Foi um período aliás que Philip Roth investiu na intersecção entre real e fictício, como em “Patrimônio” (1991), sobre a morte de seu pai.

Estilo tardio

Após os 60 anos de idade, Philip Roth ingressou em uma fase de consagração de sua obra. Uma sequência de romances e adaptações para o cinema o colocou no rol dos grandes autores, levando-o também ao nicho dos livros best sellers, acessível a um público amplo. Em 1995, ele publicou o impagável romance “O Teatro de Sabbath”. O personagem Mickey Sabbath vai bem além de Alexander Portnoy na capacidade de narrar os mais baixos instintos sexuais. Tudo muito engraçado, chegando ao surreal. Numa das primeiras situações do romance, por exemplo, Mickey se masturba sobre a tumba da amante Drenka, recém-falecida.

“A 60 anos do ‘Trópico de Câncer’, e quase 30 do ‘Complexo de Portnoy’, não é nada fácil quebrar recordes de obscenidade, mas comparada ao ‘Teatro de Sabbath’ a literatura erótica da atualidade ainda parece tímida. Se Roth tem traços que o ligam familiarmente a Henry Miller, tem muito mais para situá-lo na linhagem dos profetas judeus Kafka e Freud, temperados pela leitura de Céline e Joyce (este último homenageado diversas vezes no livro)”, assinalou o crítico Arthur Nestrovski, na época do lançamento do livro, mostrando a ambição anárquica do autor.

Na mesma época, a vida de Roth sofreu um abalo forte na opinião pública. Sua ex-esposa, a atriz inglesa Claire Bloom, disse em seu livro de memórias (“Leaving a doll’s House”) que Philip assediava amigas de sua filha, enteada do autor. Houve muito burburinho e uma onda de fofocas para saciar a fome da imprensa por escândalos. Ele mesmo se tornara, enfim, um personagem de suas narrativas, sujeito a expiações e linchamentos. Por sorte, a internet ainda engatinhava, caso contrário ele seria a vítima perfeita para um cancelamento digital. Segundo Pierpont, “Roth ficou aturdido com o livro de Bloom”.

Ninguém mais apto do que Roth para colocar um olhar sobre o indivíduo sitiado, isolado, no meio de uma sociedade como a dos Estados Unidos. Só a ficção poderia dar conta da realidade em convulsão da década de 1990. O mundo exterior estava arrastando o “eu” para um redemoinho que o autor decifra em uma série de romances longos: “Pastoral Americana” (1997), “Casei com um Comunista” (1998), “A Marca Humana” (2000) e “Complô Contra da América” (2004). A escrita rothiana havia perdido a inventividade de “Operação Shylock”, porém ganhava um ponto de vista extremamente agudo para captar a virada do milênio.

Roth dava sinais, naquele momento, de desenvolver o que Theodor Adorno chamou de “estilo tardio” em Beethoven. A velhice trouxe amadurecimento e refinamento da escrita. Os livros finais são mais breves, tendo uma estrutura de novelas com poucos personagens e situações. Ao contrário da liberdade sexual dos primeiros livros como o Portnoy, essas obras mostram homens retraídos e acuados pelos novos tempos, como se vê em “O Animal Agonizante” (2001) e “A Humilhação” (2009). Já “Homem Comum” (2006) traz o sujeito anônimo às voltas com a busca de um lugar para morrer e ser enterrado.

O autor renomado foi construindo, nos últimos anos de vida, o legado pessoal e artístico. Começou a formar o “eu” do pós-morte. Não veio o tão cobrado Prêmio Nobel, mas o reconhecimento foi imenso. A fase da aposentadoria aparece no documentário “Encontro com Philip Roth: Biografia de uma Obra”, de François Busnel. Na cena final do filme, Roth cita a beleza da música “Four Last Songs”, de Richard Strauss, outro mestre do “estilo tardio”. Para manter o humor cortante, o escritor disse que escolheu ser enterrado no jardim do Bard College, próximo a Nova York, para ter outros defuntos inteligentes com quem conversar, entre eles a filósofa alemã Hannah Arendt.