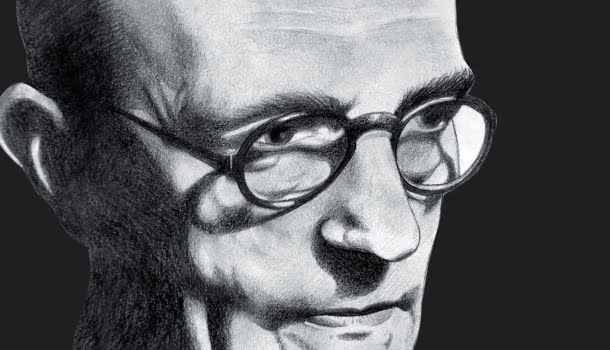

O filósofo Roberto Machado morreu na quarta-feira, 19 de maio, aos 79 anos. Ele foi um dos mais importantes intelectuais brasileiros, autor de ampla, profunda e variada obra, que inclui reflexões sobre os mais diversos temas — literatura, teatro, pintura, cinema, Nietzsche, Hegel, Kant, Deleuze, Foucault etc. Escreveu livros como “O Nascimento do Trágico — De Schiller a Nietzsche e Deleuze — a Arte e a Filosofia”. Organizou volumes como “Microfísica do Poder”, no qual reuniu textos e entrevistas de Michel Foucault, praticamente criando uma obra apócrifa. Essa variada linha de interesses rendeu-lhe respeito, visibilidade, status de scholar; mas, também, algumas críticas. Atuando no universo acadêmico brasileiro, onde a especialização é a regra, foi acusado de “não ser um filósofo, mas um literato” e de “desperdiçar sua capacidade estudando filósofos de importância secundária”. Roberto Machado defendeu-se dessa perspectiva que chama de “Modelo da USP dos anos de 1960”, afirmando que a “extrema especialização cria dificuldades para que se pense criativamente”. Definindo-se como “fundamentalmente um professor”, acredita que o diálogo com os alunos os ajuda a estabelecer o sentido de suas descobertas e, ao terminar uma pesquisa, reconhece: “gosto de publicar um livro, porque isso dá a possibilidade de aquelas explicações atingirem outros, como se fosse um presente que eu desse aos que não são meus alunos”. Em sua homenagem, a Revista Bula publica uma entrevista concedida por Roberto Machado a nossos colaboradores, em 2012, que serve como resumo de sua trajetória.

Carlos Augusto Silva — Acredito que o senhor é um filósofo da estética. Reflexões sobre a arte e a criação artística sempre tiveram papel central em sua produção. Essa tendência é fruto de um plano consciente ou ocorreu naturalmente, construindo-se livro a livro?

Roberto Machado — Comecei a estudar filosofia interessado na ciência. Meu mestrado foi sobre a fenomenologia, ou mais precisamente, sobre o procedimento de fundação filosófica da ciência em Husserl. Depois me interessei, por pouco tempo, pelo neopositivismo, e sua lógica da ciência, e pela epistemologia do conceito de Bachelard, Cavaillès, Koyré e Canguilhem, que privilegia a história das ciências. Isso me levou a Foucault, e sua história arqueológica dos saberes. O encontro com Foucault me fez considerar importante situar a racionalidade científica em relação a outros conhecimentos, os produzidos pelas artes e pela literatura, por exemplo, privilegiando em meus estudos questões estéticas e ontológicas, como a do trágico. Neste sentido analisei a relação entre filosofia, arte e ciência tanto em Nietzsche quanto em Foucault e Deleuze. Finalmente, deixando de privilegiar o tema da ciência, mesmo em relação com a arte e a filosofia, estou interessado atualmente na estética, ou na filosofia da arte. Por isso estou escrevendo um livro sobre Marcel Proust, onde procuro pensar filosoficamente o que ele diz sobre as artes. Analiso a relação que ele estabelece entre música, pintura e literatura, ou, mais precisamente, como a música e a pintura foram importantes para a descoberta de seu projeto literário.

Como se vê, meu interesse intelectual foi se deslocando progressivamente da filosofia da ciência para a filosofia da arte. A que se deve isso? É muito difícil dizer por que seguimos determinado caminho, e não outro. Pensando retrospectivamente, poderia, no entanto, apontar alguns motivos para isso. Um deles talvez seja o deslocamento produzido por Foucault, em relação à epistemologia, da ciência para o saber, o que lhe permitiu levar em consideração as artes e a literatura como complemento de suas análises das ciências do homem, mostrando, por exemplo, que, enquanto os saberes psicológicos ou psiquiátricos estabelecem uma separação entre razão e loucura, a experiência literária, tal como se manifesta na linguagem de criadores trágicos como Hölderlin, Artaud etc., visa ultrapassar essa separação, conferindo à loucura uma profundidade e uma verdade totalmente desconsideradas pelas ciências do homem. Uma hipótese como essa me fez valorizar ainda mais a importância de levar em consideração, em meus estudos, a literatura e as artes. E, mais especificamente, a querer aprofundar o pensamento de Nietzsche — que, no fundo, é o inspirador da ideia de valorizar a experiência trágica como fundamento da crítica das ciências do homem —sobre a arte como o grande estimulante da vida, a força afirmativa capaz de se contrapor ao niilismo contemporâneo. Parece-me também que, se fui sensível a essas ideias é porque sempre tive interesse pelas artes, como leitor e espectador — e até mesmo como escritor de textos literários —, interesse que, no início, ficou bem distante de meus trabalhos teóricos, mas, pouco a pouco, fui integrando a meus estudos acadêmicos. E, além dessa inclinação pessoal, creio que o contato que sempre mantive com pessoas de teatro, de cinema, de literatura — muitas vezes, ministrando cursos, organizando grupos de estudo, dando assessorias — me estimulou a continuar esse diálogo, bem estimulante, entre domínios heterogêneos.

Ademir Luiz — Ainda nesse sentido, sendo um filósofo da estética, o senhor acredita que a escrita filosófica contemporânea, cada vez mais dominada pelas demandas acadêmicas, ainda pode filiar-se a projetos estilísticos? É factível utilizar gêneros literários como o diálogo, ao estilo platônico, ou romance, como “A Náusea”, para defender ideias filosóficas?

Roberto Machado — Dos filósofos que estudei aquele que radicalizou a relação intrínseca, do ponto de vista estilístico, entre a filosofia e a literatura, ou, mais precisamente, a poesia foi Nietzsche. Não só quando denunciou a morte do trágico pelo saber racional, em “O Nascimento da Tragédia”, mas sobretudo quando escreveu “Assim Falou Zaratustra”, que é sua tentativa mais radical de fazer a forma de expressão artística criar sua temática filosófica, pelo privilégio que dá a uma linguagem poético-dramática, inspirada na epopeia, na tragédia e no romance de formação. Escrevi “Zaratustra, Tragédia Nietzschiana” para mostrar como a força da linguagem poético-dramática, em detrimento de uma linguagem teórico-conceitual, era para Nietzsche o mais condizente com os objetivos filosóficos de uma filosofia trágica pensada como alternativa à racionalidade.

Quando se pensa na atualidade filosófica, nota-se que a posição de Giorgio Agamben, por exemplo, é próxima da de Nietzsche, tanto na denúncia da fissura ocidental entre filosofia e poesia quanto no desejo de encontrar novas maneiras de escrita filosófica pela busca de uma linguagem poético-filosófica capaz de reunificar a linguagem cindida ou despedaçada. Mas quando penso nos livros que escrevi noto claramente que não foi esse o caminho que segui. Embora goste de escrever poemas e contos, quando faço filosofia sinto-me bem distante dessa opção pelo poético-dramático, que valorizo em “Assim falou Zaratustra”. Todos os livros de filosofia que escrevi são marcadamente teórico-conceituais. Também nunca fui tentado pelo belíssimo estilo do Foucault dos anos 60, época de sua arqueologia dos saberes, que esconde propositalmente o rigor conceitual com uma superfície de imagens, tornando-o ao mesmo tempo teórico e literário. Quem tentou imitar isso fez da filosofia um palavreado, um jogo de palavras sem sentido ou pernóstico, sem nenhum pensamento consistente por trás. A esse respeito, embora não tenha aprendido isso com ele, sinto-me próximo da distinção feita por Deleuze entre arte e filosofia, isto é, pela ideia de que o pensamento não é exclusividade da filosofia, ou de que tanto os filósofos quanto os artistas são pensadores, mesmo que pensem com elementos diferentes, as artes e a literatura criando “agregados sensíveis”, sensações, e a filosofia criando conceitos e relações conceituais.

Carlos Augusto Silva — Uma de suas preocupações teóricas é a reflexão sobre o ato de pensar, de filosofar. Sempre combateu a burocratização do pensamento, defendendo o prazer da filosofia. Sua postura na universidade é mais apaixonada do que burocrática, é mais “eu e meus alunos” do que “eu e a papelada”. Numa relação didática com estudantes em fase de formação intelectual, como vaciná-los contra essa tendência à burocratização?

Roberto Machado — Sou fundamentalmente um professor. Enquanto estudo determinado tema, gosto de comunicar minhas descobertas a meus alunos para sentir com mais força se aquilo que estou dizendo tem sentido, e, além disso, quando termino determinada pesquisa, também gosto de publicar um livro, porque isso dá a possibilidade de aquelas explicações atingirem outros, como se fosse um presente que eu desse aos que não são meus alunos. Felizmente, não sou uma pessoa sozinha do ponto de vista do trabalho, mas o meu diálogo sempre foi muito maior com alunos do que com professores, não sei muito bem por quê. Além disso, estou sempre organizando um grupo de estudo com amigos, pois gosto de misturar amizade com trabalho. Não é pelo fato de outra pessoa ser competente que se trabalha bem com ela. Só se trabalha bem com amigos. A pesquisa que fiz para o livro “Danação da Norma”, com mais três amigos, no início de minha vida acadêmica, foi uma lição— a gente trabalhou muito bem, durante seis anos, reunindo-nos praticamente toda semana em minha casa para discutir os livros que líamos, os documentos que pesquisávamos, os textos que escrevíamos.

Neste sentido, pessoas como Foucault foram muito importantes na minha vida. Pois eu notava em Foucault o desejo de não ter “poder” universitário, de não querer ser um “mandarim”, que dominasse todas as pesquisas naquele campo. Isso foi sempre muito importante para mim, porque ratificava uma posição que tinha antes de conhecê-lo. Jamais quis ter poder na Universidade. Mas sempre lutei pelo direito de fazer o que desejava fazer. E durante toda minha vida acadêmica sempre fiz o que quis. Quando, na primeira experiência como professor, na Paraíba, na época terrível de Garrastazu Médici, vi que era impossível fazer o que queria, pois a Universidade era muito vigiada, e o controle interno era muito grande, vim para o Rio de Janeiro, onde um professor era muito menos vigiado e controlado. Quando, dez anos depois, fui demitido da PUC do Rio, com outros professores, por não fazer uma filosofia cristã, como foi dito, esperei alguns anos, com bolsa do CNPq, que houvesse um concurso para a Universidade Federal porque adoro o Rio de Janeiro e não queria sair daqui. Quando, depois de anos estudando Nietzsche, Foucault e Deleuze, atraindo para meus cursos de pós-graduação muito aluno interessado nesses filósofos, eu desejei fazer um estudo mais temático do que monográfico e estudar o conceito de trágico desde Schiller, Schelling e Hegel — autores sobre quem jamais tinha falado —, muitos alunos abandonaram meus cursos porque nem os temas nem os autores lhes interessavam. Mas eu continuei o estudo com alunos que foram chegando e escrevi “O Nascimento do Trágico”. Quando encontro um professor que se lamenta porque o programa ou a ementa de sua disciplina lhe impede de estudar o que quer, sinto pena e tristeza. Infelizmente há muita gente assim.

Ademir Luiz — O senhor escreveu sobre diversos temas — teatro, pintura, cinema etc.; analisou o pensamento de autores como Schiller, Nietzsche, Foucault, Deleuze etc. Traduziu e organizou livros de grande repercussão. Tornou-se, sem dúvida, um intelectual público. Essa multiplicidade de interesses e áreas de atuação não é muito comum na academia brasileira, marcada pela especialização. Como essa característica foi apreciada ao longo de sua carreira, por seus pares, alunos e público em geral?

Roberto Machado — Acho curioso você salientar minha multiplicidade de interesses e áreas de atuação. E me sinto bem diferente de um “intelectual público”. Compreendo que você possa dizer isso, porque pensa nos professores de filosofia que passam a vida fixos num autor ou numa questão, enquanto eu me interessei por autores de vários períodos, por vários temas e muitas áreas de investigação. Neste sentido, meus livros mais ousados foram — primeiro, “Danação da Norma”, meu primeiro livro, um estudo influenciado pelas histórias arqueológica e genealógica realizadas por Foucault, onde pretendi, com mais três amigos, estudar as trajetórias da psiquiatria e da medicina social no Brasil, relacionando-as à questão do poder, desde a origem até o final do século 19 quando suas estruturas se consolidaram; segundo, mais recentemente, “O Nascimento do Trágico”, livro em que também se pode perceber a presença de Foucault, pois nele faço uma história-filosófica do conceito de trágico, situando seu nascimento, sua trajetória, suas transformações no tempo, para confirmar a ideia de que a visão trágica do homem e do mundo só nasceu na modernidade, com Schiller, Schelling, Hegel, Hölderlin, Schopenhauer, Nietzsche. Esse é um caso em que, conscientemente, levei em consideração muitos filósofos e fiz um estudo mais temático do que monográfico por achar que isso possibilitaria pensar de modo mais original, ou singular.

Já os livros que escrevi sobre Nietzsche, Foucault e Deleuze, e são, portanto, bem diferentes desses outros, têm algumas características de que gosto. Primeiro, jamais quis fazer neles trabalho de erudito, para esclarecer o sentido de um termo. Sempre procurei dar conta de um pensamento globalmente, expor de maneira clara e argumentativa como o pensamento de cada um desses filósofos é organizado, como funciona, o que deseja pensar, qual é sua originalidade ou singularidade. Segundo, escrevi esses livros para expor, na medida do possível, minha própria interpretação, sem que se possa subordinar o que disse à interpretação de algum outro filósofo de quem gosto. Terceiro, o que sempre me interessou neles foi explicitar o que temos a aprender com um grande pensador, como ele pode contribuir para esclarecer questões e problemas que sentimos importante e estamos querendo aprofundar. Quarto, não são livros apologéticos, pois considero o pluralismo essencial ao trabalho filosófico. Assim, embora assuma uma posição, jamais entro em polêmica explícita com outros intérpretes.

Como não sou polêmico, sou muito claro e didático em minhas exposições, pressupondo o menos possível que se saiba aquilo sobre o que estou escrevendo, meus livros sempre foram muito bem recebidos por quem se interessa pelos assuntos sobre os quais escrevi, e conseguiram contribuir para o aprofundamento dos autores e dos temas que abordei. E o mesmo tem acontecido com os cursos e palestras que faço. Pelo menos é o que noto no contato que tenho com outros estudiosos dos mesmos assuntos, sejam alunos ou professores. Mas, evidentemente, quem tem uma orientação filosófica muito diferente da minha não deve valorizar muito o que faço. A esse respeito lembro de duas frases que chegaram a meus ouvidos— “Roberto Machado não é um filósofo, é um literato”; “É pena que Roberto desperdice sua capacidade estudando filósofos de importância secundária”.

Ademir Luiz — Pegando o gancho de sua resposta, Umberto Eco afirma que uma das principais formas de se desenvolver intelectualmente é cultivando o que ele chamou de “humildade científica”, que seria a noção de que podemos adquirir conhecimento por meio das fontes mais improváveis. O senhor concorda? Possui alguma experiência nesse sentido com algum filósofo que, pessoalmente, considerava secundário?

Roberto Machado — Há pessoas que sempre se sentiram prontas, acabadas, que já nasceram feitas. Este não é o meu caso. Sempre fui muito sensível ao que vem de fora, dos outros. Se, durante toda a minha vida, me interessei pelos livros, teóricos, poéticos ou ficcionais, é porque percebo que uma leitura pode me modificar, intensificando o meu aprendizado, pois me sinto sempre aprendendo. Isso marcou meu interesse pelos filósofos, tanto os maiores quanto os menores, os clássicos — contemporâneos de todos os tempos — ou os secundários. Uma vez um colega me disse extasiado, depois de uma aula — “O que é bom na filosofia é que ela é como a matemática, não tem nenhuma relação com a vida”. Penso justamente o contrário. Se fui, por exemplo, tocado pela crítica da religião de Marx, pela teoria do niilismo de Nietzsche, pela noção de poder em Foucault, ou pelo conceito de diferença em Deleuze foi pela possibilidade que isso trazia de criticar o mundo em que vivemos e pensar formas alternativas de vida. E se vocês observarem os livros que escrevi sobre filósofos verão que todos eles pretendem salientar como a maneira de pensar desses filósofos pode contribuir para que se pense e viva melhor.

Todos nós que estudamos e ensinamos filosofia nos deparamos com uma grande dificuldade — fazer filosofia é produzir seus próprios conceitos, pois é isso que caracteriza um filósofo, mas só se aprende a filosofar a partir das filosofias feitas, dos filósofos que efetivamente a fizeram. Conhecer a história da filosofia é uma condição necessária para que alguém se torne filósofo. Mas não é uma condição suficiente, pois fazer filosofia, isto é, refletir filosoficamente, é pensar livremente, é expressar seus próprios pensamentos. O dilema vivido por nossos cursos de filosofia é que se é formado para conhecer os textos, os autores, mas não se é preparado para uma reflexão pessoal, para pensar. Uma maneira de escapar desse dilema talvez seja, em vez de um estudo propriamente monográfico, fazer um estudo temático, ou, melhor ainda, problemático — menos interessado em dar conta do pensamento de um autor do que em confrontar ou relacionar autores sobre determinada questão levantada por grandes filósofos a partir de quem desejamos pensar, ou inspirada por nossa própria reflexão ou experiência pessoal. Mas isso é muito difícil.

Ademir Luiz — Comentou que uma vez se disse que “Roberto Machado não é um filósofo, é um literato”, e que de fato aprecia escrever contos e poemas, embora em sua produção filosófica sinta-se distante de uma opção poético-dramático. Qual papel desempenha sua produção literária no conjunto de sua obra?

Roberto Machado — Meu interesse pela literatura, e, mais precisamente, pelo fazer literário foi uma das maneiras que encontrei de lidar com o pensamento de um modo mais pessoal, pois em meus escritos filosóficos fui sentindo cada vez mais a presença da dificuldade que acabo de assinalar entre conhecer a história da filosofia e pensar filosoficamente. Algo de mim sempre transpareceu nos estudos teóricos que escrevi, mas muito pouco, pois é muito difícil ser filósofo, isto é, pensar por conceitos. Enquanto isso, sempre tive a sensação — ou, quem sabe, a ilusão — de que se tivesse feito literatura esse tempo todo teria ido mais longe na criação e exposição de meu pensamento, teria comunicado mais e melhor minha singularidade. Como, então, viver simultaneamente uma experiência filosófica mais criativa e uma experiência literária que tenha algum valor? Minha saída foi procurar fazer uma reflexão filosófica sobre a literatura a partir de escritores de várias épocas, o que tem me levado neste momento a estudar a arte em Proust. Ora, por um lado, trata-se de um estudo teórico, onde me sinto muito mais livre para pensar filosoficamente, pois não estou analisando o pensamento de nenhum filósofo, nem mesmo pensando a literatura a partir de algum filósofo em particular. Por outro lado, a leitura continuada de literatos — o que sempre tive muito pouco tempo para fazer, já que estava lendo filósofos — também me faz pensar o tempo todo em meu projeto literário. Sempre gostei de escrever ficção. De vez em quando escrevia um pequeno conto. Mas logo tinha que voltar a pensar na minha pesquisa filosófica, com problemas bem diferentes dos que encontrava na escrita literária. Estudar grandes literatos numa perspectiva filosófica e, ao mesmo tempo, ler e escrever literatura me têm permitido unir mais profundamente esses dois interesses e me fazer sentir mais produtivo do que nunca. Estou vivendo um bom momento de minha vida intelectual.

Carlos Augusto Silva — Atualmente, o senhor se dedica a pesquisar o livro catedral “Em Busca do Tempo Perdido”, de Marcel Proust. Qual o enfoque dessa pesquisa?

Roberto Machado — O enfoque dessa pesquisa é filosófico. Pois pretendo mostrar que há no romance “Em Busca do Tempo Perdido” uma estética, no sentido de uma teoria das artes e da criação artística, e que se trata de uma estética metafísica inspirada pela reflexão filosófica sobre a arte, sobretudo a de Schopenhauer. Mais especificamente, meu objetivo é mostrar que a literatura não realista é capaz de revelar a essência da realidade, que o narrador do livro procura durante todo o livro e só descobre no final, tem três condições de possibilidade, para empregar a expressão famosa de Kant. A primeira é o que Proust chama “impressões sensíveis”, esses momentos privilegiados que dizem respeito ao tempo, ao espaço, à imaginação e à memória, cujo mais famoso é a experiência com a madeleine, que dá ao narrador uma impressão diferente do tempo e diz respeito à memória involuntária, memória afetiva, diferente da memória voluntária por sua intensidade ou plenitude. Segundo, a música, que aparece no livro, pensada a partir de Wagner — o grande compositor para Proust, ao lado de Beethoven e Debussy — e Schopenhauer, tal como é exposta em sua obra principal, “O Mundo Como Vontade e Representação”. Acho que foi a teoria schopenhaueriana da música — arte que, para Schopenhauer, ocupa o lugar mais elevado na hierarquia das artes, por permitir o acesso ao mundo das essências — que constituiu, para Proust, o modelo de uma literatura capaz de revelar a essência da realidade. Mas, para que essa literatura seja possível, há uma terceira condição, a pintura, cuja importância está em lhe sugerir o procedimento a ser utilizado em sua criação literária para realizar essa ambição. E, a esse respeito, pretendo mostrar como a pintura, principalmente a pintura impressionista, lhe permite a descoberta de que a metáfora, concebida como metamorfose, é o meio capaz de realizar essa literatura que tanto nos encanta por seu estilo.

É esse desafio teórico que tenho vivido atualmente. Desafio, porque considero muito mais difícil escrever filosoficamente sobre um literato do que sobre um filósofo, pela heterogeneidade que há entre os modos de expressão artístico e filosófico, entre a criação conceitual e a expressão de sensações, ou, como diz Proust, de impressões. Mas desafio também pela maneira como concebi a pesquisa. Pois, primeiro, preciso esclarecer como cada uma dessas condições contribui para a visão que Proust tem da literatura nesse livro que é o ápice de sua criação. Mas, segundo, e principalmente, porque, como valorizo a indicação de Proust de que o livro apresenta a descoberta de uma vocação literária, preciso mostrar como isso se dá no próprio processo de aprendizado do personagem central do livro, entrelaçando o que vislumbrei como suas condições. E a esse respeito procuro mostrar por que a descoberta da vocação não se dá propriamente quando o narrador descobre em que consistem a música e a pintura, e sim quando ele descobre que a intensidade dada pela impressão sensível se deve ao “tempo puro”, à experiência da simultaneidade do passado, do presente e do futuro, o que faz de Proust um romancista do tempo, ou da eternidade do tempo.

Ademir Luiz — Carlos Augusto Silva referiu-se a “Em Busca do Tempo Perdido” como livro catedral. Lembrei-me de Guimarães Rosa aconselhando Fernando Sabino — “não asse biscoitos, construa pirâmides”. No atual cenário, tanto em termos de experiência estilística quanto em termos de mercado editorial, ainda é possível construir catedrais / pirâmides literárias?

Roberto Machado — Pode-se entender o conselho de Guimarães Rosa a Fernando Sabino como o desejo de que, em vez de perder tempo escrevendo crônicas — pois a crônica sempre foi considerada um gênero menor —, ele escrevesse outro romance depois de “O Encontro Marcado”. Mas na diferença entre biscoito e pirâmide é preciso considerar tanto a qualidade quanto o tamanho do livro, como fez o próprio Sabino em sua autobiografia “Tabuleiro de Damas”. Os livros que formam um ciclo como “Em Busca do Tempo Perdido” ou “A Comédia Humana” são exceções. Até mesmo grandes obras como “Guerra e Paz” e “A Montanha Mágica” jamais foram a tônica da produção literária. Além disso, livros pequenos como o “Bartleby”, de Melville, ou “A Morte de Ivan Ilich”, de Tolstói, também são obras-primas, mesmo que não tenham a complexidade estrutural do livro de Proust. A diferença relevante entre o biscoito e a catedral é que a catedral permanece, tem consistência, existe como monumento. E vocês sabem que muito best-seller é grande, e nem por isso deixa de ser biscoito estilisticamente. O que me parece inaceitável é que alguém se curve às exigências comerciais de uma editora na hora de escrever. E quando se pensa que Proust teve o primeiro volume de “Em Busca do Tempo Perdido”, um dos livros mais importantes que já foram escritos, rejeitado pela Gallimard — que depois voltou atrás e publicou todos os volumes —, tendo que pagar por sua publicação numa outra editora, sente-se que é um suicídio intelectual adequar-se ao desejo do outro, adequando o projeto pessoal às exigências do mercado.

Carlos Augusto Silva — Qual a opinião do senhor acerca das adaptações cinematográficas da obra de Proust, como, por exemplo, “O Tempo Redescoberto”, do cineasta chileno radicado na França, Raoul Ruiz? É viável filmar Proust?

Roberto Machado — Creio que foi Truffaut quem disse que não se deve adaptar para o cinema bons romances. Quando as coisas já foram ditas com perfeição com a utilização de procedimentos de uma arte é muito difícil atingir essa mesma perfeição usando os meios de outra arte. Talvez por isso Visconti tenha desistido de filmar o roteiro que fez de “Em Busca do Tempo Perdido”. O que é uma grande pena, pois não há cineasta mais próximo de Proust do que ele. Basta pensar em “O Leopardo”, sobretudo na grande e maravilhosa sequência final do baile, em que o príncipe, o leopardo do título, personagem interpretado por Burt Lancaster, se dá conta, ao mesmo tempo, da proximidade do fim de sua vida e da época em que viveu. Conheço duas adaptações parciais da obra de Proust. Uma é de “O Amor de Swann”, segunda parte do primeiro livro de “Em Busca do Tempo Perdido”, dirigida por Schlödorff. Gosto da música, das interpretações de Jeremy Irons e Alain Delon como Swann e Charlus, dos cenários, dos figurinos, e sobretudo da belíssima fotografia de Nkyvist, que foi fotógrafo de Bergman. Mas gosto menos do roteiro, embora tenha sido escrito por Peter Brook e Jean-Claude Carrière, pois não me parece recriar cinematograficamente a complexidade do estilo narrativo de Proust. Mesmo assim, estou sempre indicando o filme a meus alunos, pois ele pode ser uma boa motivação para que se leia o próprio Proust, e a maneira como explora a relação entre o amor e o ciúme, tema principal da história, é muito boa. O outro filme é a adaptação de “O Tempo Redescoberto”, último livro da obra, dirigida por Raoul Ruiz. É um filme bem mais ambicioso do que o de Schlödorff, e tem o grande mérito de ter procurado um equivalente visual para o estilo literário de Proust. Partindo do narrador moribundo, em seu leito, relembrando sua vida, Ruiz valoriza o tempo e a memória, inclusive a memória involuntária, apresentando momentos da vida mundana do personagem, de sua vida amorosa, dos momentos profundos da memória involuntária e da escrita do livro. Penso que o interesse desse filme difícil é valorizar o tema da escrita, ainda mais do que os acontecimentos do livro, justapostos sem obedecer à ordem de nenhum dos livros da obra, criando uma ordem própria, propriamente cinematográfica. Gosto de várias coisas no filme, mas sobretudo de Raoul Ruiz fazer um filme em que se nota a câmera o tempo todo, no sentido de que ele cria planos e organiza a relações entre eles pela montagem de modo a dar conta cinematograficamente dos procedimentos literários proustianos.

Ademir Luiz — Fala-se muito sobre o crepúsculo do livro papel. O próprio Umberto Eco, que publicou em 2010, ao lado de Jean-Claude Carrière, o volume “Não Contem com o Fim do Livro”, fazendo uma defesa da perenidade do livro enquanto objeto, tem dado entrevistas em que reconhece ter retrocedido, reconhecendo a praticidade do livro digital. Como o senhor de posiciona nessa polêmica?

Roberto Machado — Nasci no Recife, e moro no Rio de Janeiro. Há pouco tempo, voltando a minha cidade natal, encontrei um primo que não via há anos, e ele me lembrou um episódio esquecido de minha vida. Uma vez foi me chamar para jogar futebol, mas eu estava lendo um livro e lhe disse que não poderia. Querendo que eu fosse de todo jeito, ele insistiu— “Vamos rapaz, é bom!” E ele ainda se lembrava do que eu respondi — “Olhe, o mesmo prazer que você tem jogando bola, eu tenho lendo um livro. Deixe eu continuar minha leitura. Depois eu vou!” Conhecer essa pequena história me fez ver, com alegria, que o prazer que sinto até hoje com a leitura de um livro existe desde que eu era menino. Foi a leitura que me deu a primeira experiência do outro, do diferente. Ler deve ter sido a coisa que mais fiz na vida, e até hoje vivo maravilhado com essa possibilidade de, sem sair da solidão, entrar no mundo das pessoas que mais pensaram em todos os tempos e extrair, roubar delas o que mais nos interessa, inclusive o desejo de escrever. Ler ensina a ver com intensidade.

No final da década de 1990, Caetano Veloso compôs a música “Livros” em que diz que podemos amar os livros “do amor táctil que votamos aos maços de cigarro”, comparação curiosa que pode hoje sugerir que, assim como o amor táctil pelos maços de cigarro é cada vez mais coisa do passado, o do livro também poderia se tornar. Tenho convivido com o livro em seu formato em papel, e tenho certeza de que vou desaparecer antes dele. Mas se, algum dia, ele vai desaparecer ou não, para mim isso não é o mais importante. Evidentemente, o livro é um objeto muito bonito, e os que são feitos atualmente no Brasil o são cada vez mais. Mas, quando fazia pesquisas de história das ciências no Rio e em Paris, quantas vezes detestei ter nas mãos um livro velho, mofado e poeirento! Estamos acostumados ao livro impresso, não podemos viver sem ele, mas, se ele desaparecer, as futuras gerações não terão saudade dele, do mesmo modo que não temos saudade dos papiros. O importante, para mim, é o que o livro diz e o que ele nos permite pensar, qualquer que seja o seu formato.