O historiador da arte austríaco E. H. Gombrich observou que “de todas as artes, a pintura provou ser a mais receptiva a inovações radicais”. O motivo parece ser, segundo ele, a autonomia dessa arte em relação a qualquer intermediação. É instigante fazer de conta a situação oposta: a pintura dependendo de tradução, como a Literatura. Imagine então Van Gogh sendo traduzido no Brasil por, digamos, um pintor renomado como Luiz Zerbini, muito diferente, mas conhecedor, é claro, do Expressionismo. Talvez fosse mais adequado falar em “mediação”, já que não existe tradução nem interpretação para quadros. Seja como for, façamos de conta que a referida exposição de Van Gogh é um sucesso de público e de crítica, em nosso país.

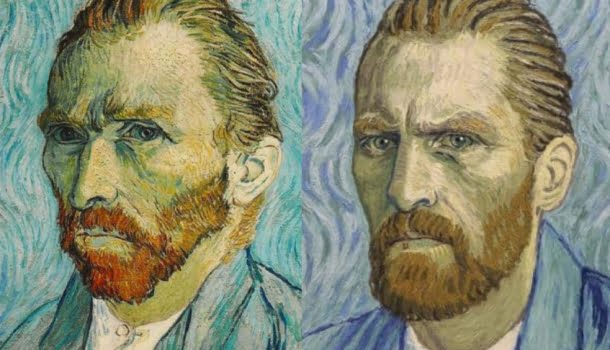

Luiz Zerbini é um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira. Alguém em quem se pode confiar quando o assunto é arte, atividade que conhece tão bem na teoria quanto na prática. “Não foi uma transposição fácil”, informaria, “mas o resultado agradou. Van Gogh tem uma assinatura pictórica muito pessoal, que são as pinceladas empastadas, obsessivas. Levei um ano para verter dez telas suas, algumas bem importantes. Certas cores que ele apreciava muito, como o ocre e o amarelo, eu achei por bem explorar mais do que os lilases, na minha versão. É que os lilases têm uma ressonância metafísica, introspectiva. Para o público brasileiro, que vive num país mais quente que os Países Baixos — relativamente próximos do Polo Norte —, achei que valorizar os tons quentes facilitaria o contato com a obra dele”. Sobre a experiência, Zerbini seria taxativo: “Não deixa de ser um trabalho autoral, já que cada mediação confere à obra traduzida uma característica própria. Estudei a conhecida transposição que o Osvaldo Goeldi fez de Van Gogh nos anos 30, mas aquilo é outra coisa. Cada uma tem sua beleza”. O título da exposição, que estaria acontecendo no MAC/SP, poderia ser “Van Gogh no Brasil”.

Trata-se apenas de um esforço da imaginação para se pensar sobre a condição das artes que realmente exigem mediação para serem conhecidas. Pois sem ela (tradução, interpretação, o que seja), não chegariam até nós. Parece claro que, se fosse possível escolher, todos nós optaríamos por usufruir livros, músicas, danças, peças de teatro e filmes na versão original, tal e qual concebidos pelos respectivos artistas. Mas isso é impossível, um idealismo sem cabimento. Porque cada expressão artística tem seus códigos, sua gramática, sua própria natureza e especificidade, baseada em cores, notas, movimentos, palavras, imagens. A Literatura dá-nos o exemplo canônico, por assim dizer, quando tratamos de mediação. Aceitaríamos um Allen Ginsberg vertido ao português até por Luiz Zerbini, mas jamais a interpretação de um Van Gogh, artista visual como ele. A razão disto é que a linguagem escrita não tem o alcance universal da linguagem visual. Não se troca uma cor por outra como se faz com um verbo ou adjetivo.

O exemplo dado é absurdo porque pretende-se que não seria uma exposição de Luiz Zerbini, embora esteja na moda a reinterpretação, claramente paródica, de pinturas clássicas por pintores pós-modernos. Tratar-se-ia de uma exposição do mestre holandês, ao pé da letra. Era para ser indiferente se Luiz Zerbini partiria de telas em branco e mimetizaria Van Gogh no confronto direto, com as próprias mãos. Indiferente também se, igual aos músicos, conferisse ao trabalho de Van Gogh sua própria idiossincrasia: o mestre ficaria menos intempestivo e mais disciplinado, mais racional. Ou mais “sensual”, porque o mediador é um artista brasileiro. O que o público acharia desse Van Gogh por intermediação? Aceitaria a experiência e voltaria para casa seguro de que agora teria “conhecido” a obra do pintor, como se conhece Bach (ao piano, por João Carlos Martins) ou Marcel Proust (vertido por Mario Quintana)? Certamente a resposta seria “não”. Esse exercício permite-nos imaginar quão curiosos são, de certo modo, os processos de mediação exigidos pelas outras artes. Parece de todo impróprio chamá-los de absurdos, embora não consigamos aplicá-los às artes visuais, pois não é uma transposição que a cultura faculta. Nesse caso não é necessária.

Ler uma tradução literária pode ser indiferente: ninguém se importa, de fato, se Kafka é traduzido por Edgard Carone ou Philip Roth pelo embaixador Jório Dauster. Basta saber que são grandes tradutores. Exceto esses profissionais, ninguém reflete acerca das diferenças entre o texto traduzido e o original. Sem contar que os tradutores de ficção e poesia parecem ser injustiçados: raras vezes alguém se lembra deles. É tão natural abrir um romance estrangeiro direto no primeiro parágrafo que o nome do tradutor normalmente passa batido, no colofão. Os nomes de Bernardina Pinheiro ou de Caetano Galindo soam familiares para nós? Nem tanto. E a menos que você assista uma apresentação filarmônica ao vivo, é provável que nem saiba quem é o maestro que interpreta, digamos, Richard Wagner, embora todo maestro de talento (Martins, Dudamel, Karajan, Bernstein…) se esforce para imprimir sua personalidade ao trabalho do mestre. É uma forma de honrá-lo. Em matéria de Literatura, é sabido que por mais perfeita que seja, algo se perde com a tradução. A poesia, tantas vezes massacrada pela infidelidade, é prova disso. Jorge Luis Borges chegou a dizer que só poetas deviam traduzir poesia.

“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, foi recentemente traduzida nos Estados Unidos por Flora Thomson-DeVeaux. Ao se ler a respeito de sua pesquisa para tanto, fica-se perplexo com a quantidade de consultas aos dicionários. Thomson-DeVeaux partiu em busca de sinônimos e expressões idiomáticas que na mesma época se usavam nos dois idiomas, inglês e português. Um trabalho aplicado e exaustivo que, óbvio, tem limites intransponíveis. O resultado não é apenas diferente: pode em casos excepcionais até ser melhor, mas nunca será o original. Isso pode ser grave, mas é irremediável. Um dos capítulos de “Como Funciona a Ficção”, de James Wood, chama-se “Detalhe”. O detalhe pode ser uma única palavra, em incontáveis passagens de um texto ficcional. Como é difícil perceber o detalhe, mesmo quando o leitor é atento! E, uma vez descoberto, o detalhe pode não apenas ser fundamental, mas também intraduzível. Uma língua nem sempre comporta as nuances de outra. A vida, no entanto, está no detalhe. É de se supor que jamais um tradutor englobará todas as possibilidades semânticas que o próprio autor anteviu, linha por linha, palavra por palavra. Algo necessariamente escapa aos sentidos, e a razão é simples: trata-se de duas pessoas, uma das quais é o artista (ou, se se preferir, o criador da obra).

Mas a tradução literária é uma imposição da língua: se o público não consegue ler no original, o recurso é trasladar. É uma fatalidade. Embora estejamos pensando na Literatura, quase todas as artes requerem — e permitem — interpretação. A Música demanda um maestro e um conjunto musical, o Teatro uma companhia de atores e um dramaturgo, a Dança uma companhia de dançarinos e um coreógrafo. E todas variam, conforme os intermediários. É claro: a música cantada pelo original chega aos ouvidos do público sem mediação: não nos importamos em ouvir o canto tal como é, pouco importa se entendemos a mensagem. Nós o sentimos, e por certo entendemos o seu espírito, baseados no ritmo. Pode-se pensar no exemplo de Freddy Mercury cantando “I Want To Break Free”, embora pode-se também não saber sequer o que significa a frase “i want to break free”. A cavaleiro entre a ficção e a pintura, o cinema demanda pelo menos a transliteração idiomática, em forma de legenda e dublagem. Já a arquitetura pertence também ao domínio da pintura: é arte plástica, visual. Só existe o exemplar criado pelo próprio autor, único e irreprodutível.

Voltemos a “Van Gogh no Brasil”. A única forma de arte que não se pode (nem é preciso) traduzir são as Artes Visuais. Não é possível dar-lhes um intérprete segundo a nacionalidade nem as adaptar a uma época — como se faz aos borbotões com Shakespeare, por exemplo. Em termos de comunicação universal, elas são únicas: comunicam com qualquer povo e valem para qualquer tempo, enquanto o inglês arcaico de Shakespeare teve, mesmo para os ingleses, de se adaptar à atualização ortográfica. Já as Artes Visuais, solitárias entre as demais artes, podem prescindir da mediação: o Van Gogh que um chinês admira é literalmente o mesmo que os compatriotas do pintor holandês admiram, sem mudar um átomo desde que fora pintado. Mas parece indiscutível que um Van Gogh de Luiz Zerbini é uma obra de Luiz Zerbini e não Van Gogh, muito embora um Mahler de Leonard Bernstein continue sendo Mahler tanto quanto “O Corvo” de Machado de Assis continua sendo um Poe.

Outra vez, a vida está no detalhe, e apenas as Artes Visuais (seja isso limitação ou vantagem) não podem ser mediadas: o quadro que você vê só é uma tradução na medida em que você mesmo, o espectador, o traduz para si mesmo, no contato direto com o original. Entre você e Tolstói, você e Tennessee Williams, você e Beethoven, você e Isadora Duncan, você e Ridley Scott quase sempre há alguém (haverá necessariamente alguém, se você não conhece o idioma em questão).

Milagrosamente, entre você e Van Gogh não há ninguém.