Antes de Freud ser Freud — não o homem de barba densa e olhar clínico, mas o arquiteto de uma escuta que mudou o século — ele foi um leitor voraz, apaixonado e, por vezes, perturbado. Nada mais humano. É fácil esquecermos que, por trás das fórmulas psicanalíticas e das polêmicas de gabinete, havia um menino vienense que lia à luz de velas, encantado com heróis trágicos, monstros interiores e pais ausentes. Não começou pela ciência. Começou pelo espanto.

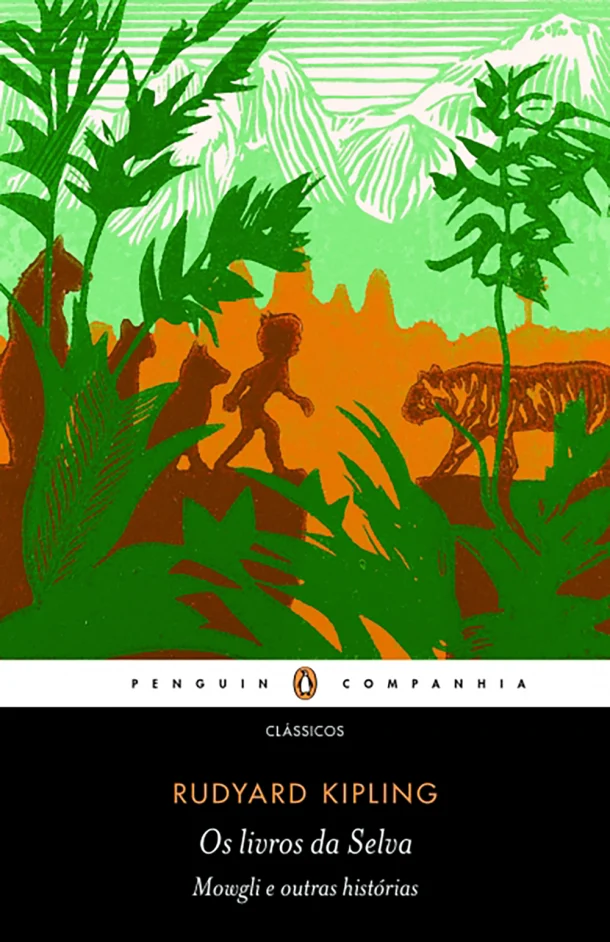

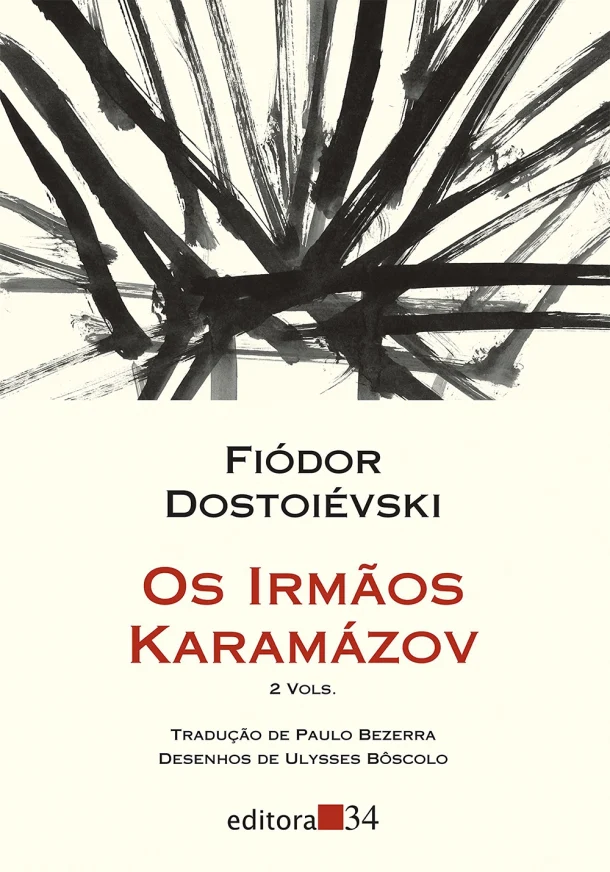

Os livros que o atravessaram não explicam Freud, mas o precedem como sombras longas antes do entardecer. E é justamente nesse intervalo — entre a ficção e a formação de um pensamento — que algo precioso se revela. Kipling, com seu Mowgli oscilando entre selva e civilização, talvez tenha sussurrado à criança Freud que o mundo fora da linguagem também pensa. Milton, com o anjo caído em “Paraíso Perdido”, pode ter dado ao futuro psicanalista o contorno inicial do narcisismo ferido. E há Dostoiévski, sempre ele, com seus irmãos Karamázov tentando amar sem saber o que fazer com o pai — matéria-prima pura para o Édipo que viria.

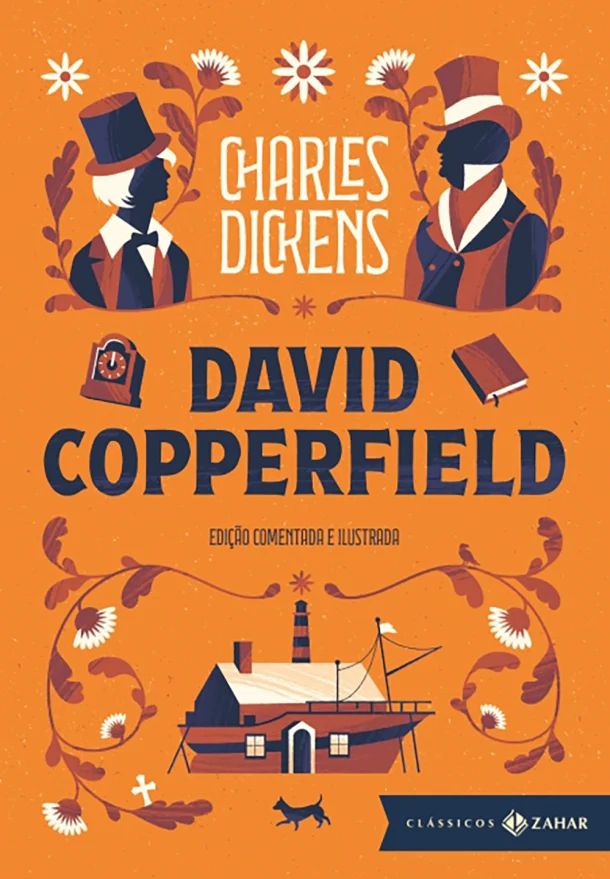

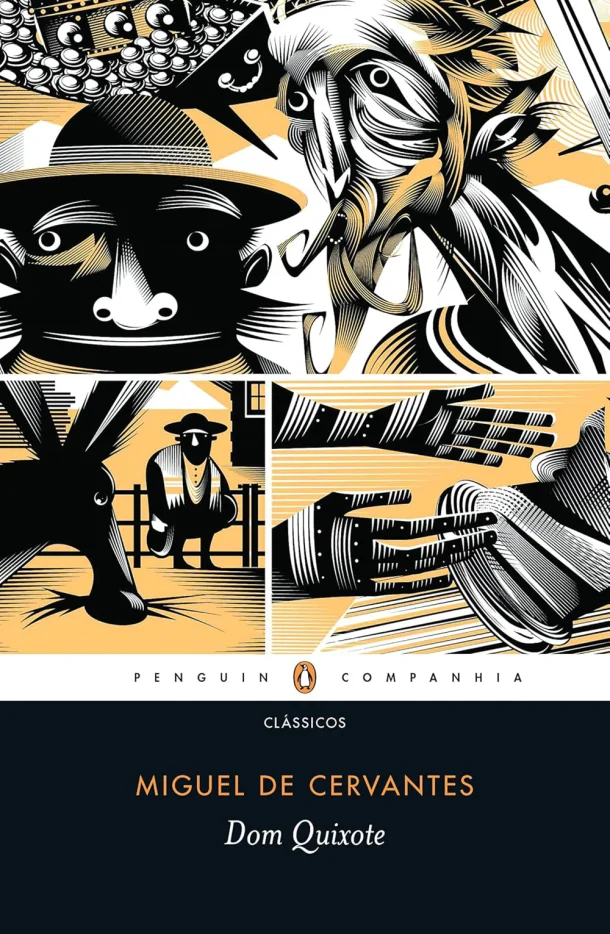

Mas talvez o mais tocante seja pensar que Freud não lia apenas para entender o outro. Lia para se salvar, para se ouvir. Em “David Copperfield”, Dickens apresenta uma infância quebrada que sobrevive pela memória — algo que Freud transformaria em método. Em “Dom Quixote”, a loucura se transforma em resistência contra o tédio do real. E com Shakespeare, especialmente em “Hamlet”, o silêncio após a ação é mais eloquente que qualquer monólogo.

Nada disso é metáfora rasa. Cada um desses livros o formou com a precisão de uma cicatriz: invisível à distância, mas indelével ao toque. Freud leu como quem procura espelhos, mesmo que eles devolvessem fragmentos. Antes de interpretar sonhos, ele se alimentou de ficções. E talvez por isso tenha compreendido, melhor que ninguém, que a alma humana não se resume — apenas resiste, devaneia, repete, tropeça. E — de vez em quando — se descobre.

Na Florença do Renascimento, entre igrejas ainda em construção e ateliês saturados de pó de mármore, um jovem aprendiz é atraído pelo enigma de um mestre: Leonardo da Vinci. Giovanni Beltraffio, recém-chegado à cidade, vê-se não apenas diante de um gênio incomparável, mas de um espírito que desafia convenções religiosas, científicas e morais com um olhar de espantosa liberdade. Na figura de Leonardo, o discípulo encontra mais do que um pintor — vê um símbolo vivo da ruptura e do mistério, alguém que não oferece respostas, mas convoca perguntas. Ao acompanhar o mestre em suas criações e silêncios, Giovanni se depara com uma nova forma de ver o mundo: menos como obra divina imutável, e mais como sistema em movimento, passível de experimentação. Mas o fascínio logo se mistura a inquietações. Em um tempo onde fé e ciência se entrechocam, a convivência com Da Vinci cobra um preço — o de duvidar das certezas herdadas, o de arriscar-se na fronteira entre luz e sombra. Narrado com densidade filosófica e beleza plástica, o romance é também um retrato da juventude que busca, com fervor e angústia, uma linguagem própria. Giovanni não emerge como gênio, mas como testemunha sensível da passagem do mundo antigo para uma era onde o homem se põe no centro — e com isso, se perde e se revela.

Entre as sombras da selva indiana, um menino humano é encontrado por lobos e criado como um dos seus. Atravessando um ecossistema governado por leis ancestrais e lideranças animais, sua formação se desenrola entre ensinamentos de sobrevivência e dilemas identitários. Ele aprende com o urso sábio, confia no olhar firme da pantera, e enfrenta a ameaça do tigre que o vê como intruso. Ainda que integrado à vida selvagem, o eco da humanidade o acompanha, criando tensões que se intensificam conforme ele amadurece. A floresta, com seus códigos e perigos, não é apenas cenário: ela se impõe como prova, espelho e adversária. A criança, que cresce sem nome entre homens, encontra nos animais não só mestres, mas espelhos de forças arquetípicas — coragem, medo, lealdade, desejo de domínio. Cada encontro molda sua consciência entre o instinto e a razão, entre o pertencimento e a exclusão. À medida que se aproxima do mundo dos homens, a travessia revela-se dolorosa e inevitável, marcada por escolhas que não têm retorno. Narrado com lirismo e tensão simbólica, o percurso é mais que físico: é uma iniciação à condição de ser entre mundos. O rito de passagem não se dá com pompa, mas com silêncio e feridas, e cada página guarda a dúvida que o acompanha: onde, afinal, é seu lar — entre feras ou entre homens?

Em uma província russa marcada por tensões espirituais e degradação moral, o patriarca Fiódor Karamázov impõe sua presença grotesca sobre três filhos que pouco compartilham, além do sobrenome e de um vínculo tortuoso com o pai. Dmitri, sensual e impulsivo; Ivan, racional e atormentado; Aliócha, espiritual e compassivo — cada um encarna uma faceta da alma humana dividida entre fé, dúvida e desejo. A narrativa se estrutura como um tribunal existencial, onde os laços de sangue se tornam campo de batalha para os dilemas mais fundamentais do homem. A morte violenta do pai desencadeia um processo investigativo que atravessa não apenas os fatos, mas as consciências. Em longos diálogos e monólogos febris, Dostoiévski desvela a fragilidade da razão diante da dor, a potência destrutiva da culpa e a busca desesperada por sentido num mundo em que Deus parece ausente — ou silencioso. A pergunta “se Deus não existe, tudo é permitido?” paira como espectro sobre cada gesto, cada omissão. Mais do que um romance criminal ou filosófico, a obra é um mergulho angustiante na alma humana, onde redenção e perdição caminham lado a lado. Ao evitar qualquer resposta fácil, Dostoiévski confia no conflito como força vital da narrativa. Em suas páginas, o sagrado e o profano se tocam com violência e ternura, e nenhum personagem escapa ileso da tarefa de existir.

De um quarto escuro onde a infância começa marcada pela perda, ergue-se a voz de David Copperfield, narrador de sua própria travessia ao longo de décadas de incertezas, humilhações e pequenas vitórias. Desde os primeiros anos em um lar dominado por um padrasto cruel, o menino aprende que o mundo raramente é justo — mas nem por isso deixa de ser digno de ser vivido. Cada figura que cruza seu caminho, dos opressores às almas generosas, imprime nele uma marca: traços de resistência, ironia e afeto se mesclam na construção de sua identidade. Ao acompanhar sua jornada de orfanato à escola, de subempregos à luta pela educação, a narrativa se adensa não apenas em acontecimentos, mas em transformações íntimas. Dickens não oculta os reveses, tampouco romantiza os triunfos: o que se apresenta é um amadurecimento feito de quedas e persistências, onde o talento literário de David desponta quase como subproduto de sua sobrevivência emocional. Com galeria de personagens inesquecíveis, cada um carregando luzes e sombras próprias, o romance tece um retrato comovente da Inglaterra vitoriana e de seus abismos sociais. No entanto, é na evolução da consciência do protagonista — suas dúvidas, paixões e escolhas — que reside a força do livro. David não busca heroísmo, apenas um lugar onde possa ser inteiro, e talvez, finalmente, compreendido.

Do caos primordial, ergue-se um universo em tensão entre luz e trevas, liberdade e servidão. A epopeia começa com a queda de Lúcifer, arcanjo que, rebelando-se contra a autoridade divina, arrasta consigo legiões de anjos insurgentes. No abismo recém-formado, molda-se o Inferno, não como lugar de punição estática, mas como projeto de revanche. Entre as cinzas da queda, ergue-se uma vontade intacta: corromper a criatura preferida de Deus — o homem. É nesse cenário cósmico que Adão e Eva surgem, ainda inocentes, entre árvores, rios e silêncios que vibram com o frescor da criação. Mas o que os cerca não é neutro. O conflito já foi lançado, e a serpente, movida por inteligências malignas, se insinua lentamente. Ao tentarem compreender o bem, o mal e o desejo, os primeiros humanos se veem confrontados com a tragédia de seu próprio livre-arbítrio — não como erro, mas como parte da natureza humana. Narrado em versos solenes e esculturais, o poema combina violência e ternura, teologia e sensualidade, argumentação lógica e pathos emocional. Não há maniqueísmo: mesmo o Inimigo é dotado de uma retórica fascinante e ambígua, tornando a perda do Éden menos uma punição e mais uma consequência dolorosa da consciência. A epopeia termina não com destruição, mas com exílio — e uma promessa sussurrada de redenção, entre espadas flamejantes e passos trêmulos rumo ao desconhecido.

Em meio aos campos poeirentos de La Mancha, um fidalgo envelhecido mergulha nos romances de cavalaria até que já não distingue palavra de realidade. Movido por um ideal anacrônico de honra e heroísmo, veste uma armadura improvisada, monta um cavalo esquelético e parte em busca de causas justas para defender. Dom Quixote não é guiado pela razão do mundo, mas pela razão do sonho — e é justamente isso que o lança em confrontos com moinhos, estalagens e um tempo que não o reconhece mais. Acompanhado por Sancho Pança, escudeiro de fala terrosa e desejos terrenos, o cavaleiro enfrenta um universo onde seu idealismo é ridicularizado, mas nunca reduzido à loucura banal. O humor que atravessa a narrativa não é zombaria: é ternura crítica, que revela a nobreza trágica de quem insiste em viver segundo princípios belos, ainda que obsoletos. O contraste entre Quixote e Sancho espelha não apenas duas visões de mundo, mas a tensão entre imaginação e pragmatismo, entre linguagem e ação. Narrado com precisão irônica e compaixão desarmante, o romance é um espelho quebrado da própria literatura: satiriza os antigos moldes ao mesmo tempo que os eterniza. Dom Quixote, em sua persistência ingênua e inquebrantável, transforma-se de louco em símbolo — não do passado que passou, mas da esperança que, mesmo risível, se recusa a morrer.

No coração sombrio do castelo de Elsinore, um jovem príncipe é convocado a confrontar a morte — não apenas a de seu pai, mas a decomposição moral que se alastra pelo trono da Dinamarca. Hamlet, herdeiro legítimo, ouve de um espectro palavras que transfiguram sua realidade: o rei foi assassinado, e o usurpador é agora seu tio, casado com sua mãe. Entre a dúvida e a obsessão pela verdade, o príncipe inicia um percurso tortuoso, onde o pensamento afiado se choca contra a paralisia da ação. A peça desdobra-se como uma meditação sobre o ser e o não ser, não apenas no célebre solilóquio, mas em cada gesto dilacerado por ambivalência. Hamlet não age como herói, mas como consciência encarnada, fraturada pelo excesso de lucidez. Enquanto a corte mergulha em jogos de poder, ele se recolhe às suas palavras — ora cortantes, ora delirantes — tentando decifrar os limites entre loucura e lucidez, vingança e justiça, ilusão e realidade. Narrado em versos de rara densidade poética, o drama não oferece catarse simples. A vingança, quando enfim se concretiza, carrega o gosto amargo da perda total. A corrupção não é apenas institucional, mas existencial, e a tragédia deixa ao público não certezas, mas silêncios. O príncipe, mais do que agir, pensa — e é nesse pensar, vertiginoso e implacável, que Shakespeare inscreve a marca mais profunda da condição humana.