Às vezes, tudo o que se precisa é de um intervalo — uma fresta na tarde, um ruído diferente entre o ruído de sempre. E então, sem pretensão alguma, um livro entra. Não para passar o tempo, mas para suspender a própria ideia de tempo. Leva-se uma ou duas horas, talvez um pouco mais, mas o que ele faz ali dentro — no centro da linguagem, no ponto exato onde o pensamento encosta no sentimento — não se mede em relógios. Há textos assim: curtos, mas imensos; breves, mas decisivos.

Eles não vêm com promessas. Não se anunciam como salvadores, nem tentam ensinar nada. Apenas chegam, e ao chegarem, mudam a temperatura das coisas. Um deslocamento sutil: o modo como olhamos a mãe, como lembramos do próprio nome, como passamos a considerar a infância, a rua, o corpo, a história. Não necessariamente com mais clareza — mas com outra luz. E essa luz, às vezes oblíqua, rasante, basta para redesenhar os contornos daquilo que se pensava sólido demais para mudar.

Não são leituras para preencher o dia. São para interrompê-lo. Como quem tropeça em algo esquecido no caminho e precisa parar. Respirar. Recomeçar. Há livros que viram a chave não porque trazem respostas — mas porque revelam que estávamos fazendo as perguntas erradas. Ou que não sabíamos perguntar. Ou ainda, o mais comum: que estávamos evitando a pergunta.

E o mais belo, ou talvez o mais cruel, é que eles terminam rápido. Quando nos damos conta, já foi. E, no entanto, nada mais é como antes. Nem o espelho. Nem o silêncio. Nem a própria tarde, que agora parece outra — como se a realidade tivesse mudado de posição enquanto líamos. Simples assim. Brutal assim. Como só um bom livro, lido no momento certo, consegue ser.

Um homem velho escreve à mulher com quem viveu por quase sessenta anos. Não se trata de uma homenagem tardia ou de um ajuste de contas: é, antes, um gesto urgente, atravessado pela iminência da morte e pela consciência de que o tempo — esse adversário sem rosto — os rodeia cada vez mais de perto. Ele a chama pelo nome. Recorda encontros, hesitações, fugas e promessas não feitas. E, no entanto, nunca há o tom das celebrações: o que emerge é a tentativa de compreender o que os sustentou, apesar da história, das ideologias, das transformações físicas e silenciosas que o cotidiano opera nos corpos e nas vontades. Ao escrever, o narrador confronta não apenas a mulher que está diante dele, mas a juventude que perderam juntos, o passado que carregam como quem carrega um espelho rachado. Cada lembrança é filtrada pela lucidez crua da velhice, e é essa lucidez — quase cruel — que dá forma à beleza do texto. Nada é idealizado, mas tudo é radicalmente amado. A relação descrita não escapa à crítica, nem às zonas de sombra: é justamente ali, onde faltam palavras ou sobram silêncios, que reside a força do vínculo. Mais do que um tributo íntimo, o livro é um testamento político e existencial. Nele, amar é também resistir — à desumanização do tempo, à erosão dos vínculos, ao apagamento dos afetos no discurso público.

Uma mulher está deitada em uma cama de hospital, à beira da morte. Um menino estranho se aproxima dela. Eles conversam — mas não de modo comum. As frases são interrompidas, corrigidas, reencenadas. Há algo de espectral no diálogo, como se uma parte já tivesse acontecido e a outra ainda estivesse por vir. A história emerge dessas lacunas. E o que se revela não é uma linearidade, mas um pavor crescente: uma toxina, um poço, uma menina em risco. E uma mãe que calcula, obsessivamente, a distância exata entre ela e sua filha, para o caso de ser preciso correr. Essa medida — a distância de resgate — se torna metáfora central do romance. É a linha invisível que separa o controle da impotência, o amor da catástrofe. À medida que os fatos se tornam mais distorcidos e os corpos mais estranhos, a narradora — e o leitor — passam a duvidar da realidade como estrutura confiável. Tudo é possível, e nada é seguro. O horror, aqui, não vem de fora, mas de dentro: da água, da terra, da linguagem. Com poucas páginas e uma precisão cirúrgica, o texto constrói uma tensão constante, quase insuportável. É uma crítica ambiental, política e afetiva — mas sem discursos. Tudo está embutido na forma. No ritmo que falta, nas frases que ecoam. Ler é como engolir uma substância que altera lentamente a percepção — e da qual talvez não haja como voltar.

Um menino vive em uma rua sem saída, entre vizinhos que partilham frutas, jogos e risos abafados pela poeira. Ele é filho de mãe ruandesa, pai francês, e tudo em sua vida parece suspenso numa bolha onde a infância ainda é possível. Mas o país em que vive não permite que essa bolha dure. Aos poucos, o que era familiar se torna território hostil: o idioma, a escola, a política, até o próprio corpo passam a carregar presságios de ruptura. O protagonista observa — primeiro com curiosidade, depois com medo — os sinais do colapso que se aproxima. A guerra se infiltra nos pequenos gestos. A violência, antes distante, ganha rosto. Amigos desaparecem, vozes se calam, e o riso dá lugar a uma perplexidade sem nome. A mãe, marcada pelo passado ruandês, carrega dores que ele não entende. O pai, símbolo de uma racionalidade estrangeira, não pode protegê-lo. Resta-lhe olhar. E lembrar. A narrativa é conduzida com uma delicadeza que jamais alivia o horror. O tom é íntimo, quase confessional, mas não há concessões à nostalgia. Ao contrário: tudo que era puro se contamina. Tudo que parecia simples se quebra. A infância termina — não com um trauma pontual, mas com a lenta desfiguração do mundo. Ao final, o país não é apenas geográfico. É uma metáfora para o que se perde quando se cresce em meio à violência. Um país que existiu. E nunca mais.

Um filho escreve à mãe. Mas ela não poderá ler. A língua em que ele escreve não é a dela — e talvez nunca tenha sido a dele também. Ainda assim, ele insiste. Porque certas verdades só podem ser ditas quando se sabe que não serão respondidas. A carta se torna abrigo e ferida, um lugar onde a infância retorna com todas as suas fraturas: os campos de tabaco, o corpo que descobre o desejo, a avó que enxerga o mundo pela borda dos mitos. E no centro de tudo, a mãe — violenta, trabalhadora, danificada — como quem ama com as poucas ferramentas que restaram. A linguagem, aqui, não é instrumento — é território. Cada frase pulsa com a delicadeza de quem escreve com medo de que a palavra seguinte não exista. O narrador é um imigrante, um sobrevivente, um poeta que tenta reconstruir o que o tempo dissolveu: a guerra, a masculinidade tóxica, o racismo, a homossexualidade silenciada, o vício, a distância entre gerações. Mas não há ressentimento — há espanto, ternura, exaustão. Não se trata de contar uma história, mas de habitá-la com as mãos trêmulas de quem ainda está tentando entendê-la. A dor é íntima, mas também coletiva. A carta não é apenas um pedido de escuta: é um ato de tradução impossível entre mundos que não se tocam — mas que se amaram, de algum modo. Ainda que às cegas. Ainda que tarde demais.

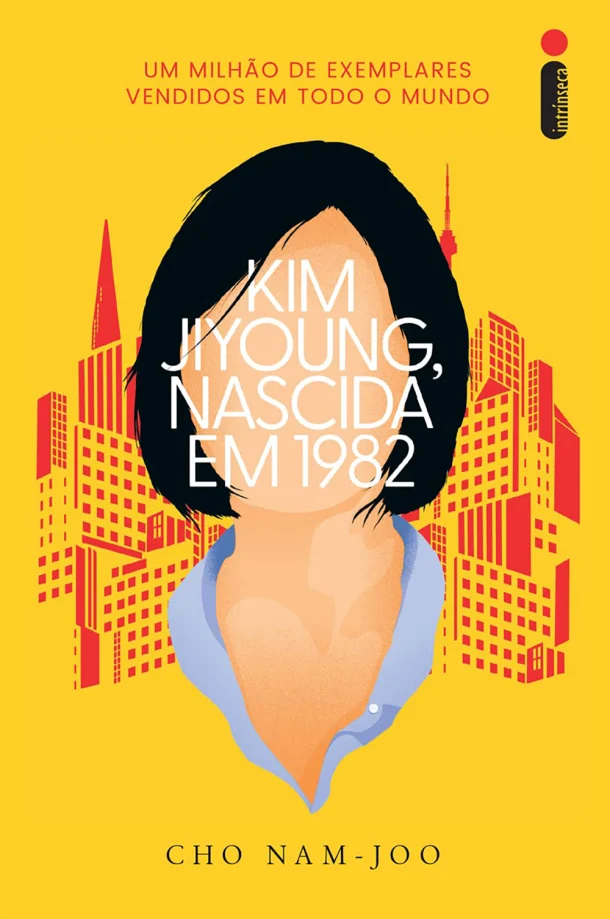

Ela nasceu em 1982. Era a filha do meio. Cresceu em um bairro comum, com pais comuns, estudou em escolas públicas, teve um emprego razoável, casou, teve uma filha. Nada em sua vida parece extraordinário — e é justamente isso que faz dela um espelho tão incômodo. Porque a normalidade que a envolve não é neutra: está impregnada de pequenas violências, expectativas silenciosas, apagamentos cotidianos que, somados, moldam o destino de quem ousa nascer mulher em um mundo ainda programado para sufocá-la. A narrativa acompanha sua trajetória desde a infância até a maternidade, expondo com clareza quase clínica as estruturas de opressão que se disfarçam de costume. Ela é preterida em casa pelo irmão homem. Na escola, é ensinada a não chamar atenção. No trabalho, enfrenta misoginia disfarçada de cortesia. Ao se tornar mãe, é engolida por um sistema que exige sacrifício sem reciprocidade. Mas nada explode — tudo se acumula. Até que um dia ela começa a se comportar de forma estranha. Ou talvez lúcida demais. Sem recorrer ao dramatismo, o livro constrói uma crítica implacável ao patriarcado moderno. Os dados estatísticos se entrelaçam à ficção de maneira precisa, mas nunca desumanizante. Ao contrário: cada linha pulsa com o desejo de que, ao contar essa história, outras possam ser interrompidas — ou reescritas. Não é uma denúncia com grito. É um sussurro contínuo — e impossível de ignorar.