Eu e boa parte dos cinéfilos no mundo inteiro ficamos estarrecidos com a morte do excelente ator norte-americano Philip Seymour Hoffman, supostamente por overdose de heroína (foi o que afirmou a polícia nova-iorquina, tão acostumada às celebridades, suas ventas polvilhadas e as veias espetadas com seringas). Assim que eu soube da notícia num telejornal lembrei-me do surpreendente filme “Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto” (2007), do também falecido diretor Sidney Lumet, no qual Philip interpretou um homem perturbado, assolado pela bancarrota financeira e pelo vício em drogas pesadas.

A combinação bombástica de fracassos profissionais e traumas familiares profundos conduz o personagem de Philip a tramar um assalto contra a loja dos próprios pais, com os quais mantinha um relacionamento tenso e distante. O ataque dá em merda e o criminoso de aluguel contratado para fazer o “serviço” acaba atirando e matando alguém. Ossos do ofício, não fosse esse alguém a mãe do próprio contratante. Recomendo que assistam ao filme de Lumet antes que o diabo saiba que vocês preferem os besteiróis americanos e tupiniquins. E há tanto esmegma escorrendo pelas telas de cinema ultimamente. Tá uma lástima.

Aturdido com a má notícia da morte precoce de Philip Seymour, eu desandei a derrubar umas botijas de cerveja com amendoim salgado para dentro do meu vazio estômago existencial. Por que, afinal de contas, o ser humano usa drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, ao ponto de conseguir um certo alívio, um grau, um pileque, um barato, uma dependência químico-psicológica severa ao ponto do coração explodir?

Foi assim com o laureado ator americano. Foi assim com uma caravana de outras estrelas do cinema, da música, do show business, enfim. É assim com a legião de viciados incógnitos, pessoas comuns com hábitos e dependências tão comuns que os têm conduzido a uma miséria para lá de comum: a ruína da dignidade, o esfacelamento dos relacionamentos, o isolamento, a associação ao crime, a autodestruição por overdose. Mudam os atores, mas o roteiro do dramalhão permanece o mesmo.

De acordo com relatos de vozes interiores que falam aos meus ouvidos nesta noite, mesmo antes de Jesus Cristo transformar água em vinho para assegurar diversão e entretenimento aos convidados da sua mãe Maria, o homem já usava drogas. Foi assim na pré-história — garantem tais vozes, uma vez que, em priscas eras, ainda não havia observadores internacionais da ONU, muito menos o jornalismo investigativo e a literatura fantástica — quando os nossos ancestrais peludos mastigavam propositadamente certas folhas da relva e começavam a enxergar mastodontes de asas fosforescentes dentro das cavernas.

Por que, ao longo da história (e da pré-história, eu já vos disse), o homem insiste em buscar nos subterfúgios químicos injetáveis, aspiráveis e deglutíveis as válvulas de escape ideais para sublimar, desligar-se da dureza do cotidiano? De esconderijos e labirintos da mente humana, entendo quase nada. Mesmo assim, após esforço enorme para vencer a melancolia e a suave embriaguez do happy-hour, anotei — com a particular tristeza dos pensadores — supostas justificativas plausíveis para se embotar um cérebro.

Usei a parte de trás de uma caixa de rivotril vazia da minha avó (a velhota não somente torna-se insuportável, como não consegue pegar no sono, sem o adjutório milagreiro daquelas pilulazinhas) e fui listando as prováveis causas, como quem fizesse uma lista de compras para o supermercado: o prazer (a desenfreada saga humana em prol da profusão das endorfinas), a dor (os traumas da infância, a violência doméstica, a educação repressora, a tortura física dos pais ou de seus irresponsáveis legais, a morte de entes queridos, e por aí segue o enorme rol de adversidades), a revolta (os rebeldes com causa e sem causa que fazem das moléculas verdadeiras palmatórias contra tudo e contra todos, especialmente, contra esse mundo-de-meu-deus), o acaso (gente que, do nada, por pura bobeira, resolve experimentar e acaba tomando gosto pela coisa, ao ponto de virar experimento de pesquisa para psicólogos, psiquiatras e cientistas imbuídos em decifrar por que é que a gente é assim).

Como não coubessem mais palavras naquele minguado pedaço de papel cartonado, encerrei ali mesmo as minhas anotações. Levantei-me: vertigem! De certa forma cambaleante, liguei o aparelho de som da sala e achei apropriado para o momento escutar “People are strange”, na voz suave de Jim Morrisom, vocalista do The Doors, mais um na lista de artistas que imergiram na loucura das sinapses bioquímicas artificiais e acabou morto.

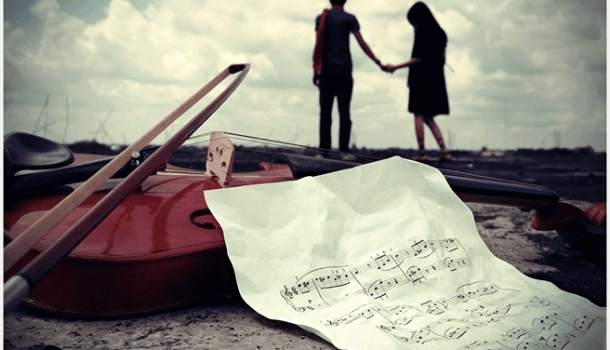

Ao ouvir a canção eu senti, finalmente, uma certa catarse, aquela mesma que sempre me acompanha quando ouço alguma música que gosto muito. Então os meus pensamentos fluíram até o jardim (felizmente, moro numa casa com quintal, cachorro, bosta de cachorro na grama e muito ar fresco), mesclaram-se ao odor gostoso, adocicado, e quase nauseabundo da dama-da-noite. Em matéria de prazer, vocês sabem, uma coisa puxa outra: logo, aproveitei que minha esposa saíra para fazer compras, e mentalizei uma bela e perfumosa mulher num vestido branco dançando numa praia em noite de lua cheia (Não se apoquente, querida. Tudo é fantasia…). Não. Eu não estava bêbado. O que me fez flutuar daquele jeito foi a música.

Concluí então que, se ensinassem esse tipo de coisa pra gente nas escolas e dentro de casa, essa coisa de dar vazão à sensibilidade, de se contentar com o mínimo possível, de se completar com as dádivas da natureza, seria plenamente aceitável, concebível, preferível sublimar as dores do mundo usando apenas os cinco sentidos.

Testar o simples, bastar-se com o óbvio, eis o que interessaria de fato: ouvir boa música, mirar do alto a Baía da Guanabara num dia de sol, comer pudim de leite condensado como sobremesa, inspirar a fragrância gostosa da dama-da-noite, sentir o toque da sua pele enquanto dançássemos de rostos colados. Uau! Será que exagerei na dose de poesia e de acordes dissonantes?