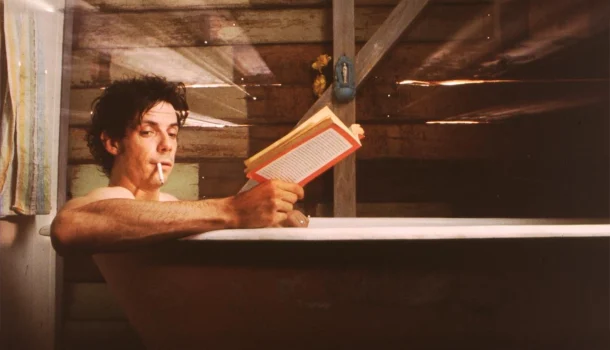

“Ele Morreu Com Um Falafel na Mão” irrompe na tela como uma crônica desarrumada da juventude urbana, dessas que nunca admitem disciplina, mas ainda assim revelam um método próprio: atravessar o caos até que ele faça algum sentido. A primeira imagem de Danny, vivido por Noah Taylor, já sugere alguém acostumado a conviver com o colapso, quase confortável dentro dele. O personagem carrega um cansaço precoce, o tipo de exaustão que só quem abandonou qualquer fantasia de estabilidade é capaz de reconhecer. Em vez de um arco redondo, o filme escolhe seguir esse rapaz enquanto ele atravessa pensões, repúblicas e apartamentos que funcionam como pequenas democracias falidas: todos falam demais, ninguém realmente escuta, e ainda assim as relações se enredam como se fossem inevitáveis.

A entrada de Sam, interpretada por Emily Hamilton, injeta outra textura nesse percurso. Ela não chega como o respiro otimista que tantas narrativas impõem à figura feminina; aparece mais como alguém tentando não se perder na própria juventude. O modo como observa Danny, ora com curiosidade, ora com certa compaixão involuntária, revela uma sensibilidade que não tem nada de ingênua, mas ainda não aprendeu a se proteger do mundo. A dinâmica entre os dois evita romances fáceis e prefere deixar espaço para ambiguidades que ecoam experiências reais: uma proximidade que às vezes se desvia para o afeto, às vezes para o desconforto, e frequentemente para algo que escapa a qualquer classificação objetiva.

O filme ganha impulso quando Romane Bohringer entra em cena com uma energia quase ritualística. Sua personagem, a pagã que leva seus cultos tão a sério quanto leva a urgência de provocar quem vive ao redor, transforma cada ambiente em território imprevisível. Não importa se ela está encenando uma fogueira sacrificial ou apenas observando o grupo com um sorriso de quem sabe mais do que diz; sua presença reorganiza a narrativa e obriga Danny a lidar com perspectivas que ele preferiria ignorar. Há algo de divertido nesse choque constante entre adultos que parecem disputar quem consegue ser mais excêntrico, e, paradoxalmente, o filme encontra sinceridade exatamente onde a excentricidade atinge o limite do absurdo.

Alex Minglet surge como a figura que expõe o ridículo cotidiano com mais precisão: o sujeito que bebe demais, fantasia guerrilhas inexistentes e transforma uma partida de golfe com sapos em evento épico. A comicidade nasce da completa falta de proporção entre suas intenções e a realidade, e o resultado é irresistível. Já Haskel Daniel, como o devoto do televisor conhecido como Jabber the Hut, compõe um retrato hilário do vício em distrações baratas. Francis McMahon, no papel de Dirk, caminha na contramão do grupo ao tentar reorganizar a própria identidade, tropeçando no medo de dizer o que sente. A aparição fugaz do europeu que repete a mesma frase com convicção deslocada reforça que esse universo funciona como uma vitrine de existências ligeiramente desalinhadas.

Quando Brett Stewart dá vida a Flip, o amigo consumido pela heroína, a narrativa encontra um ponto de gravidade indispensável. A degradação física do personagem, visível a cada nova cena, rompe qualquer expectativa de comicidade total e impede que o filme se torne apenas uma sucessão de estranhezas. Flip carrega, sem discursos moralistas, a lembrança de que alguns desvios não são pitorescos; são devastadores. É exatamente essa combinação de ironia, melancolia e humor desencantado que sustenta grande parte do impacto emocional da história.

O percurso de Danny através de 49 casas, preenchidas por gente que dificilmente dividiriam a mesma mesa em um mundo mais organizado, funciona como metáfora de uma juventude que não encontrou seu eixo, mas tampouco está interessada em fingir que encontrou. Cada mudança de endereço repete o mesmo padrão: a esperança de começar do zero, seguida pelo colapso inevitável que o acompanha desde sempre. A certa altura, o acúmulo de fracassos transforma o deslocamento físico em movimento interno. Danny começa a entender que não basta fugir dos espaços; é preciso reorganizar o terreno dentro de si.

O charme do filme está justamente no fato dele não fabricar um enredo rígido. Em vez disso, prefere colecionar encontros, choques culturais, rituais improvisados e pequenos colapsos. Quando tudo converge para um desfecho inesperadamente terno, surge a impressão de que Danny encontrou uma fresta de futuro. Não um futuro monumental ou cheio de lições, mas a possibilidade, ainda que mínima, de seguir adiante sem arrastar as ruínas anteriores.

O resultado é um retrato afiado da convivência urbana, onde o riso nunca apaga o desconforto e a tragédia nunca elimina o humor. Uma história que, sob toda a sua desordem aparente, sugere que amadurecer talvez seja apenas aceitar que ninguém vive exatamente como planeja, e, mesmo assim, há algo de profundamente libertador em continuar insistindo.

★★★★★★★★★★