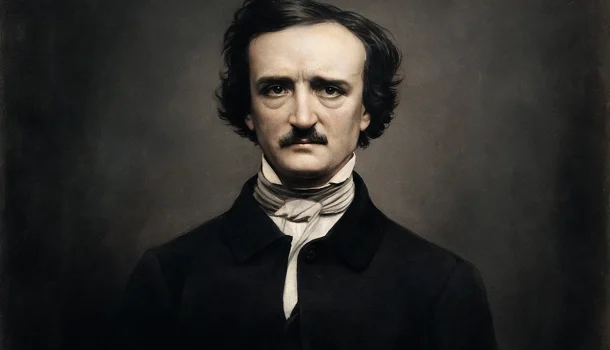

Nos Estados Unidos do século 19, em um país ainda jovem e em disputa interna por sua identidade, um menino órfão de atores itinerantes cresceu entre restos de cenários, ecos de falas decoradas e uma sensação persistente de desamparo. Edgar Allan Poe, escritor, poeta, crítico literário e editor, nasceu em Boston em 19 de janeiro de 1809 e morreu em Baltimore em 7 de outubro de 1849. Tornou-se figura central da literatura moderna ao consolidar o conto policial com “Os Assassinatos na Rua Morgue”, aprofundar o horror psicológico em narrativas como “O Coração Delator” e alcançar fama transatlântica com o poema “O Corvo”. Escreveu em plena expansão da imprensa, no acirramento dos conflitos em torno da escravidão e durante o crescimento de um público urbano que lia jornais e revistas em trens, tavernas e salas de estar.

A mãe morreu de tuberculose quando ele tinha três anos; o pai abandonou a família. O menino foi acolhido por um rico comerciante de Richmond, na Virgínia, recebeu educação esmerada, estudou latim, literatura inglesa e francesa, mas jamais se sentiu plenamente parte daquela casa. Na juventude acumulou dívidas de jogo, foi afastado da Universidade da Virgínia, alistou-se no Exército e chegou à Academia Militar de West Point, de onde saiu após uma sequência de punições e confrontos. Andou por diferentes cidades, viveu de pequenos trabalhos, casou-se com a prima adolescente, viu pessoas queridas adoecerem e morrerem. Nas redações de jornais, encontrou um lugar ao mesmo tempo hostil e indispensável: ali podia negociar poemas, contos e críticas por linha impressa, ganhar o suficiente para sobreviver e manter acesa a ambição literária.

Em 1845, a publicação de “O Corvo” em Nova York deu a Poe um reconhecimento raro para um poeta vivo. O poema foi recitado em salões, parodiado em revistas, citado em caricaturas. A figura do homem solitário em um quarto noturno, assombrado por uma ave que responde “Nunca mais” a cada tentativa de consolo, começou a se confundir com a imagem pública do próprio autor. Um ano depois, em 1846, na revista “Graham’s Magazine”, Poe decidiu revelar como, segundo ele, essa obra havia sido construída. Em “A Filosofia da Composição”, descreve a gênese de “O Corvo” como resultado de um encadeamento de escolhas racionais, em vez de atribuí-la a um arrebatamento obscuro. Desse relato saem sete princípios que aproximam sua biografia turbulenta de uma ideia de escrita meticulosa.

Conhecer o desfecho antes da primeira linha

Para Poe, qualquer narrativa que pretenda causar forte impressão começa pelo fim. O autor imagina, logo de início, a cena que deseja deixar gravada na mente do leitor. Em “O Corvo”, essa imagem é a de um homem arrasado pela perda, diante de um pássaro que repete sem descanso uma palavra definitiva. A partir desse quadro final, ele escolhe o caminho inteiro: perguntas do narrador, entradas do corvo, pausas, mudanças de intensidade. Cada gesto se orienta pela certeza de que tudo se dirige àquele encontro irreversível entre luto e negativa.

Buscar a leitura em sessão única

Poe considera que a força de um texto depende da possibilidade de ser lido de uma só vez. Quando a história é interrompida por compromissos, recados, obrigações domésticas, a impressão construída até ali se dispersa. Daí a preferência por contos e poemas, formas que cabem em um intervalo controlado de tempo. A narrativa curta atende à urgência do mercado editorial e, ao mesmo tempo, ao desejo de concentrar a experiência do leitor em um bloco contínuo, protegido das interferências da vida prática.

Definir com antecedência o efeito emocional

Antes de inventar enredo ou personagens, Poe decide qual sensação quer provocar. Chama essa ideia de unidade de efeito. Em “O Corvo”, escolhe a melancolia ligada a uma perda sem retorno, intensa o suficiente para comover um leitor sensível às lágrimas. A partir desse objetivo, seleciona imagens de noite, livros velhos, cortinas agitadas pelo vento, sombras que se alongam sobre o chão. Passagens que ofereceriam alívio ou humor mais leve são abandonadas ainda na fase de planejamento. Cada escolha formal serve à mesma tonalidade emocional.

Escolher o tom e um elemento repetido que o sustente

Depois de definir o efeito, é preciso garantir que ele não se dilua. Poe procura um recurso que mantenha o tom escolhido ao longo de todo o texto. Em “O Corvo”, esse papel cabe ao refrão “Nunca mais”. A palavra tem sonoridade grave e ritmo simples, fácil de repetir, e carrega a ideia de recusa absoluta. Falta decidir quem será o emissor dessa resposta. A primeira hipótese é um papagaio, ave que imita vozes humanas, mas a figura lhe parece trivial e pouco sombria. O corvo, associado a presságios fúnebres em diferentes tradições, ocupa o lugar e dá corpo à negatividade. Cada repetição do refrão reforça a atmosfera de luto sem concessões.

Fixar o tema e transformá-lo em personagens

Ao escolher a morte como assunto central, Poe precisa dar rosto e voz a essa abstração. É nesse ponto do ensaio que aparece a frase segundo a qual “a morte de uma bela mulher” seria o tema mais poético que existe, formulação que hoje alimenta leituras críticas, sobretudo de estudiosas feministas, por expor uma visão que estetiza o corpo feminino morto. Dentro da lógica de Poe, a frase indica uma decisão calculada: para intensificar a melancolia, ele coloca um amante enlutado no centro do poema e transforma a mulher morta em presença ausente que orienta todas as perguntas e lembranças do narrador. O tema geral da perda encontra, assim, personagens capazes de encarná-lo.

Estabelecer o momento de maior tensão antes do começo

Em vez de iniciar pela primeira estrofe, Poe trabalha primeiro naquela que considera o ponto mais tenso da narrativa: a antepenúltima, em que o narrador compreende com clareza que não haverá reencontro, enquanto o corvo continua a responder “Nunca mais”. Dessa passagem derivam o ritmo, a extensão das estrofes e a cadência das rimas. O trecho de maior intensidade funciona como núcleo da composição; o restante do poema se modela a partir dele. A história não avança por acúmulo aleatório de cenas, mas gravita em torno desse instante já definido.

Escolher o cenário apenas depois dessas decisões

O ambiente aparece por último justamente porque precisa corresponder ao efeito, ao tema, às figuras e ao instante decisivo já traçados. Para “O Corvo”, Poe coloca o amante em um quarto fechado, entre livros antigos, cortinas pesadas, fogo baixo na lareira e uma janela entreaberta para a noite. A limitação espacial concentra o olhar do leitor naquele encontro singular entre homem e ave. O busto clássico acima da porta, a luz vacilante, o ranger da madeira, tudo contribui para um clima de confinamento que espelha o próprio estado mental do narrador.

No encerramento do ensaio publicado em 1846, Edgar Allan Poe insiste que originalidade depende menos de lampejos misteriosos e mais da recusa consciente a soluções fáceis. Visto à luz de sua trajetória — órfão precoce, crítico temido, poeta mal remunerado, viúvo devastado —, esse credo revela a tentativa de um homem de submeter o caos da própria vida a uma disciplina de frases contadas. As sete decisões descritas em “A Filosofia da Composição” continuam a circular entre escritores e leitores, enquanto a figura de Poe permanece ligada à esperança de que a página consiga, por algumas linhas, conter fantasmas que não se deixam calar.