Desde sempre, o homem esforça-se por subjugar a natureza, entender o mistério da vida e, de quebra, vencer a si mesmo. Indivíduos evoluem, movidos pelos avanços da ciência e os de seu próprio espírito, carregando o fardo de obsessões pretéritas — a ânsia por controle, por glória, por perfeição. Aquilo que impulsiona o progresso também pode conduzir à ruína, e em meio à insana escalada em direção ao topo, há quem considere legítimo trocar o amor pelas aparências, a sabedoria pelo vil metal e o conforto das silenciosas reflexões pelo burburinho inexpugnável dos convescotes. Ao conquistar poder, muitos acreditam ter prevalência sobre o destino, tornando-se, porém, servos de sua volúpia e de suas quimeras. É no abismo entre o poder e a sabedoria de manejá-lo que levantam-se as armadilhas da vaidade e da ganância. Quem manda de fato não oprime, tem não tem a necessidade de encarcerar, sabe que sua força nasce do convencimento, nunca da imposição.

O amor surge como providencial remédio às humanas ambições. É ele que interrompe os nossos delírios de grandeza, lembrando-nos sem cerimônia de que somos frágeis, de que precisamos uns dos outros. A lógica do poder fica pequena se comparada ao sentimento amoroso, uma vez que os enamorados veem-se sem defeitos, julgando as máculas daqueles que amam como virtudes. Quando sereno, o amor é um inigualável veículo de evolução, capaz de levar-nos a aprender sobre paciência, empatia, desapego. Relacionamentos maduros obrigam-nos a abandonar velhos hábitos e arcaicíssimos erros e crescer, lidando de forma segura com o processo de autoconhecimento e automelhoria, ao longo do qual nota-se que falhas vão, com calma, virando lições e estas, acertos. Todos os dez títulos que agrupamos na lista abaixo remetem, de uma forma ou de outra, às dicotomias fundamentais do espírito do homem, mediadas pelo amor e pela autoridade. Trata-se de produções que, classificadas como o que há de melhor no acervo do Prime Video, merecem um instante do seu tempo. Recortes preciosos do cinema acerca da vida como ela é.

Divulgação / Focus Features

Divulgação / Focus FeaturesRobert Eggers reinventou o terror. O diretor tem feito desse gênero não apenas um manancial de boas intervenções estéticas, mas também uma nova leitura do estranhamento da vida, presente com mais força em tempos mortos. Observa-se essa sua intenção em “A Bruxa” (2015), “O Farol” (2019) e “O Homem do Norte” (2022), trabalhos em que faz questão de a todo momento lançar ao rosto do espectador inseguranças quanto ao que é ou não normal e por quê, e em “Nosferatu” tensiona um pouco mais a corda, agora remodelando a seu talante um sucesso centenário. Eggers bebe da fonte de “Nosferatu” (1922), o clássico de F. W. Murnau (1888-1931), para chegar a um filme límpido em sua essência trevosa, sem medo de simpatizar com o monstro que resolve deixar sua sepultura e atazanar uma socialite recém-casada na Inglaterra de 1838. A exemplo de Murnau, Eggers deixa o vampiro, também conhecido como Conde Orlok, dar sua versão da história, exatamente como se lê no “Drácula” (1897) de Bram Stoker (1847-1912). E nem todo mundo aguenta ouvi-lo. Por paradoxal que soe, “Nosferatu” é uma história de amor, ou melhor, de amores — e por isso não sai de moda. Metódico, obsessivo, Eggers empreende uma farta pesquisa no folclore e em dados científicos na construção de sua besta. Numa performance corajosa, Bill Skarsgård consegue superar o feioso Max Schreck (1879-1936) do longa de 1922, e, quiçá, tenha impresso a cara definitiva do diabólico nobre da Transilvânia. Até que alguém supere Robert Eggers.

Divulgação / Sina Studios

Divulgação / Sina StudiosComo Robbie Williams, eu já quis apenas sentir amor no lar em que vivia. Esse é o refrão de “Feel” (2002), um dos muitos grandes sucessos de Williams, que como “Better Man”, dilaceram mesmo aqueles que nunca passaram por nada do que ele canta com toda a propriedade. “Better Man”, do disco “Sing When You’re Winning” (“cante quando estiver ganhando”, em tradução literal), lançado num jurássico ano 2000, cai feito uma luva para definir alguém que, como o personagem central da cinebiografia de Michael Gracey, segue juntando seus cacos, outro de seus versos, expostos em “Come Undone” (2002). O cinquentenário Williams continua a se parecer com um adolescente, rebelde e doce em igual medida, ou, em suas palavras, um macaco, em busca da evolução que, também segundo ele, talvez não chegue nunca. Carregadas da poesia mais visceral de um artista munido do atributo mais importante em alguém que ousa exercer este ofício — a coragem —, as lindas canções de Williams costuram o relato de Gracey, diretor também do mágico “O Rei do Show” (2017), que relembra a acidentada trajetória de um garoto da classe operária de Stoke-on-Trent, no centro-leste do Reino Unido, até o Take That, uma boy band carismática do princípio da década de 1990, e daí para o estrelato, em 1997, depois de dois anos preparando o início de sua fase solo. O encerramento, com Williams interpretando “My Way” (1967), o hino ao verdadeiro sentido do que é ser homem eternizado na voz de Frank Sinatra (1915-1998), é um maravilhoso clichê, que consegue iluminar um passado glorioso de astros genuínos, que jamais fariam concessões a TikTok et caterva a fim de permanecer em cartaz — postura que também é a de Robbie Williams.

Divulgação / Focus Features

Divulgação / Focus FeaturesEleições são sempre processos cheios de meandros obscuros, idiossincrásicos, alheios ao cidadão comum. Tanto pior se quem está na vitrine são homens ditos santos, imaculados, gente cuja formação inclui não apenas os textos bíblicos e os mais importantes ensaios sobre a cristandade, como também mira — ou deveria mirar — a ancestral prática de fazer o bem indiscriminadamente e a sufocação dos apetites da carne e dos desejos de poder. Tudo isso parece uma enorme incoerência diante de um pleito para o qual voltam-se quase um bilhão e meio de católicos no mundo inteiro, uma parte substancial do que Edward Berger apresenta em “Conclave”, mas não tudo. Um dos diretores mais talentosos e inovadores do cinema hoje, Berger mostra-se também um iconoclasta sofisticado ao dar vida ao roteiro do dramaturgo britânico Peter Straughan, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2025. Baseado no romance de mesmo nome do escritor inglês Robert Harris, de 2016, “Conclave” é um mergulho corajoso na alma humana, onde encontram-se segredos sujos e impublicáveis, que deveriam ser conhecidos apenas por Aquele que justificaria a existência mesma da Igreja. Tão ultrajada por quem teria a nobre obrigação de enaltecê-la.

Divulgação / Prime Video

Divulgação / Prime VideoAo longo da carreira, Ben Affleck tem se saído melhor que a encomenda na pele de figuras ora desditosas, ora bem-sucedidas, mas sempre imersas em discussões de fundo ético sobre o mundo corporativo e, o principal, rodeado de bens materiais de que a maior parte dos terráqueos nunca poderia desfrutar ainda que vivesse mil anos, como se vê no excelente “AIR: A História Por Trás do Logo”, dirigido e coestrelado por ele. Não deixa de ter lá sua graça essa nonchalance de Affleck, um dos artistas mais aplicados de Hollywood. “Aplicado” pode soar como uma provocação um tanto injusta demais, uma vez que ninguém chega aonde ele está se não a custa de talento. A arrojada interpretação de Matt Damon dá vida a um Vaccaro entre o paranoico e o desabotoado, aquelas figuras heroicas que vestem a camisa de um time e de um negócio que jamais serão seus, por mais que mereça. Sob a perspectiva estética, o filme é uma volta no tempo que, naturalmente, inspira muito mais prazer naqueles que gostam de competições em equipe, sobretudo nos Estados Unidos, e por conseguinte no espectador que volta e meia flagra-se nostálgico das doidices da cultura pop e das personalidades que começaram a frequentar o noticiário de quatro décadas atrás, com menções a cubo mágico, Trivial Pursuit, Dire Straits, Cyndi Lauper, Ronald Reagan (1911-2004) e Diana de Gales (1961-1997). AIR: A História Por Trás do Logo é o documento da ingenuidade perdida de uma era mágica, em que até as transações milionárias entre cartolas e tubarões do mercado de luxo tinham mais encanto.

Divulgação / Film4

Divulgação / Film4Yorgos Lanthimos parece ter incorporado com gosto a condição de maldito — ainda que seus filmes arrastem multidões aos cinemas, não se cansem de acumular prêmios e fiquem, para muito além do calor dos holofotes, na cabeça do público. A experiência se repete em “Pobres Criaturas”, uma exageração proposital dos mal-estares da humanidade na pele de uma das manifestações de vida do título, em que o diretor assenta suas frustrações, suas ojerizas, seus desejos mais obscuros e suas esperanças, sublinhando sua premência de descobrir um mundo que não conhecia, mas que parecia esperar por ela. O roteiro de Tony McNamara, uma livre adaptação do romance de ficção científica do britânico Alasdair Gray (1934-2019), publicado em 1992, concentra num Frankenstein de saia os mistérios de um corpo à primeira vista sem alma, que vai se percebendo capaz de fazer escolhas, e mais, de transformar essas escolhas em sensações inauditas, prazerosas, que pavimentam seu caminho para a metamorfose que não conseguira realizar. Lanthimos vai deslindando as tantas minudências do texto de Gray e McNamara com assombrosa fluidez, e quando menos esperamos, aquele monstro torna-se o que é, uma mulher autoconfiante, autossuficiente, que rompe a bolha do tirano destino que haviam lhe preparado.

Divulgação / Amazon Prime Video

Divulgação / Amazon Prime VideoRicos vão desenvolvendo hábitos estranhos até para si mesmos, tudo para se manter o mais distantes quanto conseguirem da massa ignara, os pobres mortais que, trocando em miúdos, permitem-lhes jamais descer do pedestal de glória e encantamento com que o destino os regalara. É claro que nunca há garantia o bastante de que fortunas colossais não derretam de um minuto para o outro e a magia se desvaneça para sempre, e por isso é que endinheirados e suas camarilhas rodeiam-nos, primando pela sutileza, mas também sabendo projetar suas garras quando necessário, dando conta de virtuais predadores antes que a cúpula perceba. No universo paralelo de “Saltburn”, todos têm a exata ideia do que significa sua posição na sociedade, conquistada sem uma gota de suor, e fazem de tudo para que as coisas permaneçam assim pelo século dos séculos, até que alguém fura a bolha. O esmerado texto da diretora Emerald Fennell tem muito de “Bela Vingança” (2020), não por acaso o filme com que faturou o Oscar de Melhor Roteiro Original, em 2021, e já orbita como grande favorito em premiações a exemplo do não menos reverenciado Globo de Ouro, a tradicional prévia para a láurea da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O plano-sequência do epílogo, com Keoghan despido num extensa dança solitária pelas dependências vazias daquela fortaleza sinistra, dá a “Saltburn” o requinte que perseguira por 130 minutos, consagrando Oliver como o grande vitorioso nessa disputa insana por glamour e poder. Ele se basta, e em seu legítimo habitat, transforma-se no deus do paraíso que sempre julgara merecer.

Divulgação / A24

Divulgação / A24Do estrelato ao ostracismo, passando por morte, doença, rejeição, paternidade: há de tudo um pouco em “Val”, a biografia de uma das promessas que Hollywood conseguiu realizar e das quais teve de abrir mão sem muito tempo para despedidas. Val Edward Kilmer, o protagonista do tocante documentário de Ting Poo e Leo Scott, deixa-se capturar em situações que inspiram pena, mas sabe muito bem como tirar proveito dessa estratégia para levar quem assiste a revisitar momentos áureos de seus quarenta anos de carreira, interrompidos em 2015, pelo câncer de garganta que arruinou-lhe a voz. Os diretores citam boa parte dos filmes em que Kilmer e seus tipos milimetricamente pensados tornavam-se sensação quase instantânea, como se deu com o Cavaleiro das Trevas especialmente atormentado de “Batman Eternamente” (1995), dirigido por Joel Schumacher (1939-2020), ou o Tom Kazanski de “Top Gun — Ases Indomáveis” (1986), em que rivaliza com Pete “Maverick” Mitchell, o mocinho de Tom Cruise, até depois de morto — para não falar de “Top Secret! — Superconfidencial” (1984), a paródia que veio antes do sucesso levado à tela por Tony Scott (1944-2012), a cargo de David e Jerry Zucker e Jim Abrahams. Quase abafado, surge também “A Ilha do Dr. Moreau” (1996), de John Frankenheimer (1930-2002), cujos bastidores guardam momentos nada, nada edificantes para a memória do ator, como quando apagou um cigarro no rosto de um assistente de câmera, episódio de que Scott e Poo não tratam. Segredos de polichinelo de uma estrela cadente.

Chuck Zlotnick / GEM Entertainment

Chuck Zlotnick / GEM EntertainmentNa escuridão de uma noite úmida, as aves de rapina são as primeiras a farejar a morte. Depois vêm os leões, os tigres, as raposas, os lobos, as hienas e toda sorte de feras perigosas e traiçoeiras, obedecendo à implacável hierarquia que rege o reino animal. Esses pássaros das trevas são os únicos a subverter a claríssima lógica da cadeia alimentar, exercendo também seu papel de limpeza do ambiente, e decerto a soberania discreta desses bichos inspirou Dan Gilroy no que o diretor-roteirista apresenta em “O Abutre”, uma engenhosa sátira ao jeito americano de viver e ao sensacionalismo de certa imprensa coroada pelo estudo de um anti-herói tão dissimulado quanto sagaz, que vai aprendendo rápido a se enfronhar no universo das notícias macabras sobre incêndios, acidentes, mortes horríveis, brigas de casal que terminam em golpes de facas de cozinha, tudo vendido no atacado e por uma bagatela a emissoras de televisão. Até que ele se torna o rei da selva. À semelhança de “A Montanha dos Sete Abutres” (1951), de Billy Wilder (1906-2002), ou “Cidadão Kane” (1941), de Orson Welles (1915-1985), “O Abutre” é daqueles filmes obrigatórios em faculdades de comunicação e afins, para dar fôlego ao clichê, mas não só.

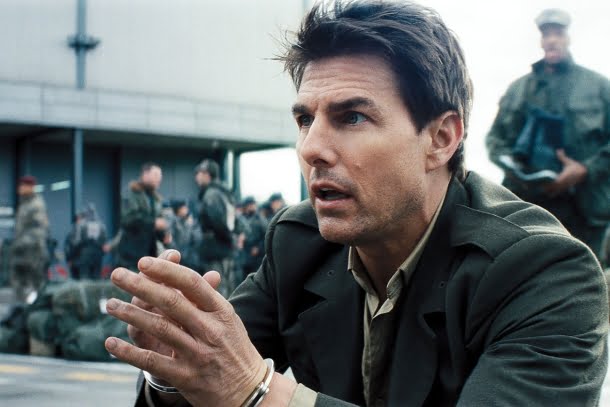

Divulgação / Warner Bros

Divulgação / Warner BrosTom Cruise encarna à perfeição esses tipos messiânicos, que salvam a humanidade de si mesma movido por princípios — e motivações outras que nunca restam suficientemente claras. Em “No Limite do Amanhã”, Doug Liman usa o argumento de transmigração no tempo a fim de jogar luz sobre as aspirações se um indivíduo, os possíveis desdobramentos deles para todo o mundo, e, por fim, mas ainda muito importante, a autodeterminação principalmente diante. A invasão alienígena de que Liman dispõe em seu filme reforça a intenção de fazer sobressair o caráter humano, demasiado humano do protagonista. O tenente-coronel Wlliam Cage, o mocinho de Cruise, muito mais que apreciar seu ofício, vive para ele. Responsável pela comunicação das Forças Armadas americanas, Cage deixa o trabalho de gabinete e vai para a frente de batalha no último dia de uma guerra interplanetária contra os munics, monstros parecidos com polvos que, sem figura de linguagem, arrastam seus tentáculos sobre a Terra. Sem que se conheça o real motivo — um dos mistérios que o diretor se esmera por ocultar do espectador — Cage é confrontado ad aeternum com fatos de sua história, sem que ao menos possa arriscar uma explicação. Os dias se sucedem rigorosamente iguais e receando que lhe sobrevenha o pior, Cage se adianta aos acontecimentos. Valendo-se da ajuda de Rita Vrataski, a corajosa guerreira de Emily Blunt, ele tenta, com seus poderes limitados, controlar a fúria dos intrusos, que nem Cage, nem Vrataski e muito menos o público sabem o quão perversos estão dispostos a ser. O mote usado por Liman, a partir do texto de um quinteto de roteiristas encabeçado por Christopher McQuarrie, diretor de “Missão: Impossível — Efeito Fallout” (2018), qual seja, situar o herói de “No Limite do Amanhã” entre dois mundos e duas eras, alimenta a natureza caótica do enredo, crível apenas graças à performance endiabrada de Cruise. E mais uma vez, ele conclui sua missão.

Carole Bethuel / Sony Pictures Classics

Carole Bethuel / Sony Pictures ClassicsTodo casamento tem um quê de jogo e de perigo. Nada pode ser mais redundante para um casal que enfrenta momentos difíceis na relação que saírem os dois, como os jovens apaixonados e inconsequentes que decerto foram um dia, meio sem rumo, à cata de um pretexto para tentar impedir o que já não vai nada bem de esfacelar-se de vez. Relacionamentos são quase sempre pautados por crises, e não é incomum encontrar homens e mulheres que digam serem adeptos de um súbito gelo a fim de que a chama do amor arda outra vez, com mais força. Por baixo de um problema aparentemente banal costuma haver outros, esses, sim, de resolução delicada, e portanto qualquer medida que não contemple mudanças profundas de parte a parte, com direito à investigação minuciosa de questões graves de um passado remoto que teima em voltar sob a forma de ondas de terror, há de ser inócua — e tanto pior se encarada por um único lado, como se o problema não atingisse a ambos. Depois de anos apartados, Ahmad e Marie-Anne reencontram-se, e a partir desse ponto, “O Passado” urde um conto meticuloso sobre a complexidade dos laços entre as pessoas, o peso das escolhas e os ruídos da comunicação. Asghar Farhadi lança mão da memória como elemento a rivalizar com os personagens centrais, marcados por um descompasso que vai muito além das emoções. Longe de ser apenas uma história sobre separação e recomeços, “O Passado” é uma reflexão implacável sobre a memória, a culpa e a impossibilidade de escapar dos rastros do que fomos. Às vezes, o passado não passa nunca.