O desejo de acumular poder ergue os impérios e faz as guerras. O homem, quando movido pela ânsia de ter mais do que precisa, fica cego e, diante das consequências de seus atos, legitima práticas violentas em nome de uma suposta evolução. Negar a ciência, desprezar indicadores históricos ou minimizar tragédias serve como mecanismo de defesa para preservar um modo de vida que parece confortável, mas que cobra seu preço. Catástrofes ambientais, genocídios ou pandemias são vistos como males necessários por tecnocratas insanos, que mantém seus palácios às custas da ignorância e da morte dos desvalidos. Nesse emaranhado de forças desiguais, a luta pela sobrevivência é a liga que une o gênero humano. Em tempos de escassez, os indivíduos são capazes de revelar seu altruísmo tão oculto pelo ramerrão do dia a dia, ou, ao contrário, libertam seus monstros, são brutais, entregam-se a jogos sádicos que, evidentemente, só têm perdedores. Levantam-se questões que ninguém responde sem titubear. Dividir o pouco que se guarda com sacrifício ou ver campear a miséria e a fome? Garantir a existência do outro ou preservar-se? Esse é o cenário perfeito para disputas cruéis de que a religião tenta ser mediadora, pregando valores como compaixão, misericórdia, generosidade, bravura.

A coragem é o porto seguro para o mar proceloso do desespero. Quando tudo parece desmoronar, é ela quem nos faz erguer a cabeça — mesmo que os olhos estejam marejados. Nos momentos em que a vida mostra-se impossível é que precisamos subjugar o medo e seguir adiante, embora paralise-nos a incerteza e o excesso de cuidados. A intrepidez nutre a dignidade, e ainda que o mundo recuse-nos qualquer pretexto para continuar, avançamos. Resistência ainda é a palavra para tempos amargos como os nossos, e sobreviver não é tudo. O coração tem que pulsar com mais força quando o existir parece uma batalha desleal, sem perspectiva de um amanhã luminoso. Somos capazes de destruir em nome de esperanças de papel, que sucumbem à primeira tempestade, mas cremos que salvar-nos-á a Providência, porque está é a função de Deus, sim! O homo sapiens sapiens, a espécie mais desgraçada da Criação, dispõe do admirável talento de cruzar avenidas cheias para estatelar-se nas armadilhas que deixara não muito antes, paradoxo a que estamos condenados ad aeternum. Nas dez produções abaixo, algumas das melhores do catálogo da Netflix, resta óbvio, de uma maneira ou outra, nosso dom de cavar nosso abismo. Felizmente, também sabemos rir de nossas tragédias.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixA indústria cultural tem o maravilhoso dom de transformar tudo em espetáculo. Sofrimento, alegria, doenças e até a morte viram produtos embalados em narrativas sedutoras, prontinhos para o consumo. O que antes era singular e humano, demasiado humano, passa a ser repetido, editado e distribuído sob a forma de entretenimento. Realidades complexas tornam-se fórmulas previsíveis, e os dramas autênticos são traduzidos em roteiros de digestão instantânea. Nada representa melhor a manipulação dos sentimentos do que os famigerados reality shows — muito pouco show e ainda menos reality —, uma praga radiativa que infesta o mundo há mais de duas décadas e meia, mas existe quem transpire sangue para ser aceito como um aspirante a celebridade, sem nenhum pejo quanto a mostrar o seu pior. É esse o caso de Dawn, a protagonista de “A Paris Errada”, disposta a qualquer humilhação desde que tenha a chance da sua vida. Despretensiosa, a comédia romântica de Janeen Damian intenta esquadrinhar as ambições de uma jovem artista, determinada a seguir para a Cidade Luz em busca dos seus sonhos, e descortina uma paixão tão insólita quanto arrebatadora, que começa depois de um ligeiro mal-entendido geográfico. A parceria entre Miranda Cosgrove e Pierson Fodé — que animou entrevistas de divulgação do longa no Brasil com tiradas acerca do sobrenome incomum — é, naturalmente, o ponto alto de “A Paris Errada”, um “Encontros e Desencontros” (2003), sem o olhar glamoroso de Sofia Coppola para as algaravias da mais humana das emoções. Mas igualmente sedutor.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixPelo que se vê nos trabalhos de Sam Esmail, os cavaleiros do Apocalipse estão fazendo um bom trabalho. “O Mundo Depois de Nós”, por exemplo, é uma história em que nota-se abertamente a vontade de se tratar de um assunto que, pelo que se constata, vai ocupar as telas com frequência cada vez maior, o que pode acabar fazendo com que o tiro saia por onde não deveria. Esmail é dos raros diretores que conseguem juntar num mesmo pacote os laivos de autodestruição do homem, aparentemente só aparentemente — distantes da vida como ela é, a questões muito mais próximas do chão da realidade, como o abominável e onipresente racismo, palavra que desafia a lógica, e que também por isso deveria ter caído em desuso. Como sabe que é inútil mudar os nomes das coisas sem que se mude o jeito de se lidar com elas, Esmail investe numa abordagem categórica, quase panfletária, deixando que reverbere a pena mordaz de Rumaan Alam, autor do romance homônimo do qual o filme é adaptado. Numa mistura de “Não Olhe para Cima” (2021), o já clássico (e ignorado) pós-apocalíptico de Adam McKay, e “Corra!” (2017) ou “Não! Não Olhe!” (2022), de Jordan Peele, o desfecho parece o último episódio de uma série de televisão, onde a humanidade revela seu lado mais comicamente sórdido.

Divulgação / Universal Pictures

Divulgação / Universal PicturesHá muitas ressalvas a serem feitas acerca de “Oppenheimer”, bem como alguns elogios sinceros. O quase bombástico longa de Christopher Nolan sobre o físico americano que desenvolveu o artefato mais mortífero já concebidos pelo homem é um filme bastante previsível, a despeito de narrar uma história de há muito conhecida de 99% da população mundial; prolixo, mesmo que suas imagens terminem por compensar a demoradíssima espera pelo desfecho — ou mesmo pelos lances mais sublimes —; um tanto confuso em seus despejamentos maciços de informações sobre o público. Mas é também denso e poético em seus milhões de detalhes certeiros sobre a vida de Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), o cientista mais importante do século 20 depois de Albert Einstein (1879-1955), cujas ideias foram simplesmente fundamentais para que chegasse ao objetivo de que trata Nolan, da mesma forma que os estudos de Isaac Newton (1643-1727) e Hendrik Lorentz (1853-1928) guiaram o alemão até suas incontestáveis Teoria da Relatividade Restrita e a da Relatividade Geral, de 1905 e 1915, respectivamente. O diretor-roteirista volta a algumas quadras determinantes na vida de Oppenheimer, como se de uma hora para a outra fosse tragado pela tempestade solar com que Nolan ilustra o prólogo. O espectador se defronta com os grandes olhos claros de Cillian Murphy mesmo nas sequências em que Oppenheimer, já um intelectual e um homem da ciência reconhecido com todo o mérito, é acossado pelos membros da Comissão de Energia Atômica (AEC na sigla em inglês) do Senado americano, presidida pelo almirante Lewis Strauss (1896-1974), representante da Virgínia Ocidental na Câmara Alta do parlamento pelo Partido Republicano. Uma coisa é certa: sem Oppenheimer, não teria sobrado ninguém.

Niko Tavernise / Netflix

Niko Tavernise / NetflixO fim está próximo e ele vem do alto. Por trás de grandes sucessos do cinema, todos dotados de algum grau de cinismo e descrédito na humanidade, em “Não Olhe para Cima” Adam McKay apresenta a sua versão para o maior medo da humanidade — e grande alívio para alguns —: a iminência da morte. Lançado em 2021, depois de quase dois anos de isolamento compulsório devido a uma pandemia que botou muita gente louca e matou outro tanto, McKay joga no caldeirão de seu filme suas impressões mais cômicas e dramáticas sobre as redes sociais como um foco perene de hostilidade e subversão de valores, o desenvolvimento tecnológico irrefreável, as reviravoltas do clima, a futilidade de pessoas que se pensam célebres, ou seja, a vida no século 21, mantendo cada assunto em sua gaveta correspondente e embaralhando-os quando lhe convém. Deliberadamente aloprado, em momento algum “Não Olhe para Cima” abre mão de manter o espectador na rédea curta, mostrando-lhe, até de modo didático, com o que importa se preocupar ou não.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixTirada do livro “I Heard You Paint Houses” (2004), de Charles Brandt (1942-2024), investigador profissional que se debruçou sobre o crime organizado nos Estados Unidos, a história de “O Irlandês” desvenda o envolvimento de Francis Joseph Sheeran (1920-2003), um dos maiores mafiosos americanos entre os anos 1960 e 1970, no sumiço do líder sindical Jimmy Hoffa (1913-1982). O filme esmiúça a vida de crimes de Sheeran desde o começo, quando ele conhece Russell Bufalino, um dos gângsteres mais poderosos da Pensilvânia à época e se torna um pintor de casas, alusão ao sangue das pessoas que extermina ao respingar nas paredes, expressão que Brandt tomou por base ao batizar o livro. Conforme a trama se desenrola, o espectador acompanha a escalada do irlandês junto à quadrilha, sempre fiel a Bufalino, seu padrinho na vasta carreira de delinquências. Foi honrando a confiança que o chefão depositara nele que Sheeran pôde chegar tão longe, e em nome desse código de honra muito particular, comete as maiores baixezas, como matar Hoffa, outro homem-forte do submundo que também o tomara por protegido. Sheeran não resiste a uma ofensiva mais severa do FBI e cai, levando os peixes grandes todos consigo. Amarga alguns anos de cadeia e termina num asilo, onde o filme principia e acaba, recurso muito bem usado por Martin Scorsese, um mestre também em se valer da estratégia de comprimir e alongar o tempo a seu gosto, a fim de imprimir mais realismo aos enredos que defende. “O Irlandês” talvez seja a obra-máxima de Scorsese — até que venha a próxima.

Carlos Somonte / Netflix

Carlos Somonte / NetflixPoucos filmes conseguem o feito de, ao condensar diversos tipos de linguagem e de manifestações artísticas, criar uma obra absolutamente original — e bela, muito bela. Com “Roma”, Alfonso Cuarón não só chegou lá como tornou-se um dos paradigmas do que se pode chamar de novíssimo cinema. O enredo talvez não tivesse nada de excepcional, mas a forma como Cuarón leva as passagens sobre o dia a dia de uma família abastada num bairro nobre da Cidade do México — a Roma do título — no começo dos anos 1970, tendo sempre por alvo a empregada doméstica da família, é impecável. A história de Cleodegarda, a Cleo, é pungente de tão comum. Conhecemos dezenas de Cleos, sobretudo no Brasil, remanescente de um regime escravocrata abolido nem faz tanto tempo, e paternalista até o fim do mundo. É angustiante a forma como sua vida se esvai. A protagonista não vê nada em seu curto horizonte que não seja se empenhar no serviço doméstico: recolher as fezes de Bojas, o vira-lata da casa, lavar o quintal, arrumar uma casa enorme, cozinhar para seis pessoas, fora os empregados… Aos domingos, arruma tempo para ir ao cinema com um rapaz que conhece por intermédio da colega de ofício que divide as tarefas com ela. Mas nem nisso a vida lhe sorri: ao se descobrir grávida, conta a novidade (que não lhe parece nada boa) ao namorado durante a sessão e é abandonada ali mesmo. A narrativa tem uma ligeira virada nesse ponto, susceptibilidades de Cleo são exploradas mais a fundo e a sensação de incômodo do espectador ao se colocar na pele da criada é insuportável. Não se nota se Cleo gosta da vidinha que leva, se apenas a tolera, se a odeia. A única certeza que se pode ter é que ela é simplesmente empurrada pelo destino. A cena na praia, quando o filme já se encaminha para o desfecho, é de deixar o peito apertado. Impossível não se emocionar — e, igualmente, não se enfurecer — com a ingenuidade de Cleo. Superado o episódio, a vida torna ao leito, o que não é exatamente bom. Preterido no Festival de Cannes 2018 por pinimbas entre os organizadores da premiação e a Netflix, “Roma” teve uma recompensa justa e levou o Oscar de Melhor Fotografia daquele ano. Fellini puro, poesia pura, cuja dramaticidade a linda fotografia em preto-e-branco realça, a grandeza de “Roma” merecia muito mais.

Divulgação / Twentieth Century Fox

Divulgação / Twentieth Century FoxEm “A Cura”, Gore Verbinski compõe um thriller psicológico que mistura horror gótico com ficção científica e crítica social. A trama acompanha Lockhart, um ambicioso executivo enviado a um remoto spa nos Alpes suíços para resgatar o presidente de sua empresa. Lá, ele se depara com um ambiente estranho e perturbador, onde nada é o que parece. Visualmente deslumbrante, o filme se destaca pela fotografia sombria e detalhista, evocando clássicos como “O Iluminado” (1980), dirigido por Stanley Kubrick (1928-1999), e “Ilha do Medo” (2010), de Martin Scorsese. Verbinski constrói uma atmosfera de crescente paranoia, explorando temas como decadência, loucura, ganância corporativa e a busca obsessiva por juventude e pureza. No entanto, o excesso de simbolismo e a duração estendida acabam comprometendo o ritmo, tornando o enredo arrastado em certos trechos. Apesar disso, o filme mantém o espectador imerso por seu mistério e visual hipnótico. Com ecos de contos de terror do século 19, “A Cura” é uma experiência densa, desconcertante e ambiciosa, que não agradará a todos, mas certamente deixa uma marca por sua ousadia estética e narrativa.

Divulgação / Netflix

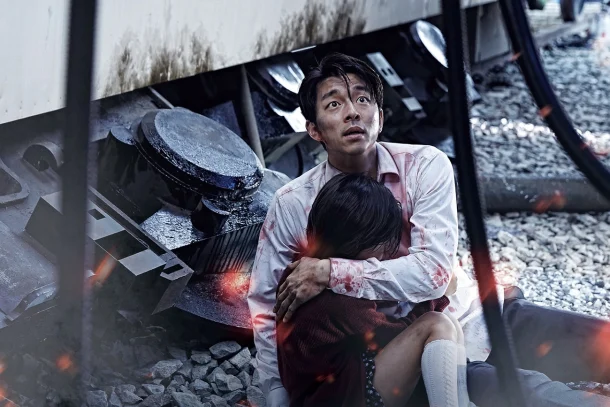

Divulgação / NetflixA fantasia com criaturas sobrenaturais que deixam seus túmulos quando ninguém vê e zanzam pelas cidades como se ainda estivessem vivas orbita a literatura fantástica desde pelo menos a Idade Média, quando também se popularizaram relatos sobre bruxas e vampiros — bruxas existiram mesmo e acabaram queimadas nas fogueiras da Inquisição (que perdurou do século 13 ao 19, se admitidas as duas fases do fenômeno, medieval e moderna) e as tramas de vampiros têm alguma fidedignidade histórica, em grande medida, graças à sombria figura do conde romeno Vladímir Drákul. Quanto aos zumbis, há alguma controvérsia. Há quem diga que rituais de magia negra praticados em países da América Central, como o Haiti, por exemplo, seriam capazes de fazer os mortos voltarem à vida, e sempre vem a lume uma tentativa de se justificar o atraso social e a miséria econômica daquele país à carga demoníaca que tal cultura desencadearia. No caso de “Invasão Zumbi”, Hollywood passa longe. Lançado em 2016, o filme, dirigido por Yeon Sang-ho, é a síntese de como o cinema sul-coreano tem se apresentado desde meados da década passada, com “O Hospedeiro” (2006), de Bong Joon-ho: filmes que prezam pela originalidade, pela excelência da técnica, sem prejuízo da bilheteria — pelo contrário. Aliás, é justo com Joon-ho que Sang-ho mais se assemelha em seu primeiro trabalho de fôlego.

Divulgação / Universal Pictures

Divulgação / Universal PicturesHá maneiras e maneiras de se provocar a inspiração de alguém. Histórias feito a de Louis Zamperini (1917-2014), o protagonista de “Invencível”, mais um dos bons dramas de guerra dirigidos por Angelina Jolie, no entanto, fazem muito mais que isso. Jolie, que dá a impressão de ser mesmo uma aficionada pelo tema, incorporando com gosto e convicção a aura da mulher bonita que prova a si e ao mundo que vai além da estética, vislumbrara no enredo, dissecado sem clemência por outra mulher, Laura Hillenbrand, a chance de liquidar muitos coelhos numa só cajadada. O romance em que o longa é baseado, cuja publicação, em 2010, acendeu o interesse do público pela figura central da trama — “Invencível – Uma História Real de Coragem, Sobrevivência e Redenção”, o livro de Hillenbrand, não tardou a virar um best seller —, é, coincidentemente ou não, um dos mais fílmicos de que se tem notícia, com narrações até meio enfadonhamente desnecessárias sobre a deterioração da física do herói a dado momento da história. A diretora não deixa por menos e aproveita o veio firmado por Hillenbrand a fim de fazer uma das coisas que aprendeu ao longo de um quarto de século ouvindo as instruções dos inúmeros diretores com quem já trabalhou: elaborar ângulos insólitos e dinâmicos para o que é estático por natureza.

Divulgação / Paramount Pictures

Divulgação / Paramount PicturesTalvez não haja mais espaço no cinema para filmes como “Forrest Gump — O Contador de Histórias”, um sonho, um delírio, a materialização dos pensamentos mais verdadeiros e mais tresloucados de um homem que percebeu desde muito cedo que jamais poderia enquadrar-se no mundo — um lugar que, na verdade, não era capaz de despertar-lhe nenhum sentimento genuíno —, e se foi aprisionando cada vez mais no vastíssimo universo que com esmero criou para si mesmo, ajudado por quem sempre dispensou-lhe o mais fiel escárnio. O filme é a junção ditosa do roteiro irrepreensível de Eric Roth e Winston Groom (1943-2020), da direção segura e inspirada de Robert Zemeckis, dos efeitos especiais da equipe supervisionada por Allen Hall e, claro, do elenco fabuloso, liderado pelo único ator que poderia exercer tal arriscada função. Mesmo dono de um dos rostos mais conhecidos do mundo já em 7 de dezembro de 1994, quando da estreia — além do carisma magnético e do talento que soube burilar como poucos —, Tom Hanks dá um passo muitas vezes maior que as pernas, com a licença do trocadilho, e se consagra de uma vez para sempre como um grandes heróis no panteão de Hollywood, com todo o mérito. O tamanho senso de humanidade de seu protagonista convence-nos de que qualquer um tem em si o seu lado Forrest, que vai tratando de sufocar, para o bem e para o mal, ao longo da vida.