Às margens do Potengi, a água guarda sal e lodo. Um menino mergulha onde o rio já sente a boca do mar; sobe o braço da maré em braçadas rápidas, treina distância e fôlego. Não há colete: só uma canoa de vigia, a barra “sempre infestada de tubarões”. Anos depois, o mesmo corpo aprende outra respiração: a vigília que apura imagens até a história lhe “sair pelos poros”, densa e contínua, como febre que encontra letra. Entre o rio e a Remington, José Mauro de Vasconcelos fez da precariedade um método e da infância um país de gravidade própria.

José Mauro nasceu em Bangu, em 26 de fevereiro de 1920, e cedo aprendeu que biografias são terreno movediço. Em Natal, criado pelos tios, fez da cidade um campo de resistência: ruas de barro, contas sussurradas, o Potengi como ginásio e metáfora. Lembrava o cheiro de maresia misturado ao óleo dos motores das canoas, marca de um lugar que exige corpo inteiro. Entendeu cedo que a imaginação não servia para fugir, mas para enfrentar. Tentou Medicina e largou no segundo ano; trabalhou como carregador de banana, instrutor de boxe, pescador, professor primário. Rodou por Mazomba, Itaguaí, Recife, São Paulo. Recebeu uma bolsa para a Espanha e desistiu em uma semana, preferiu “correr a Europa” por conta própria. Essa errância treinou o olhar para varejar mundos e o corpo para guardar cenários; quando enfim se sentava, a história saía num fôlego, pela máquina de escrever.

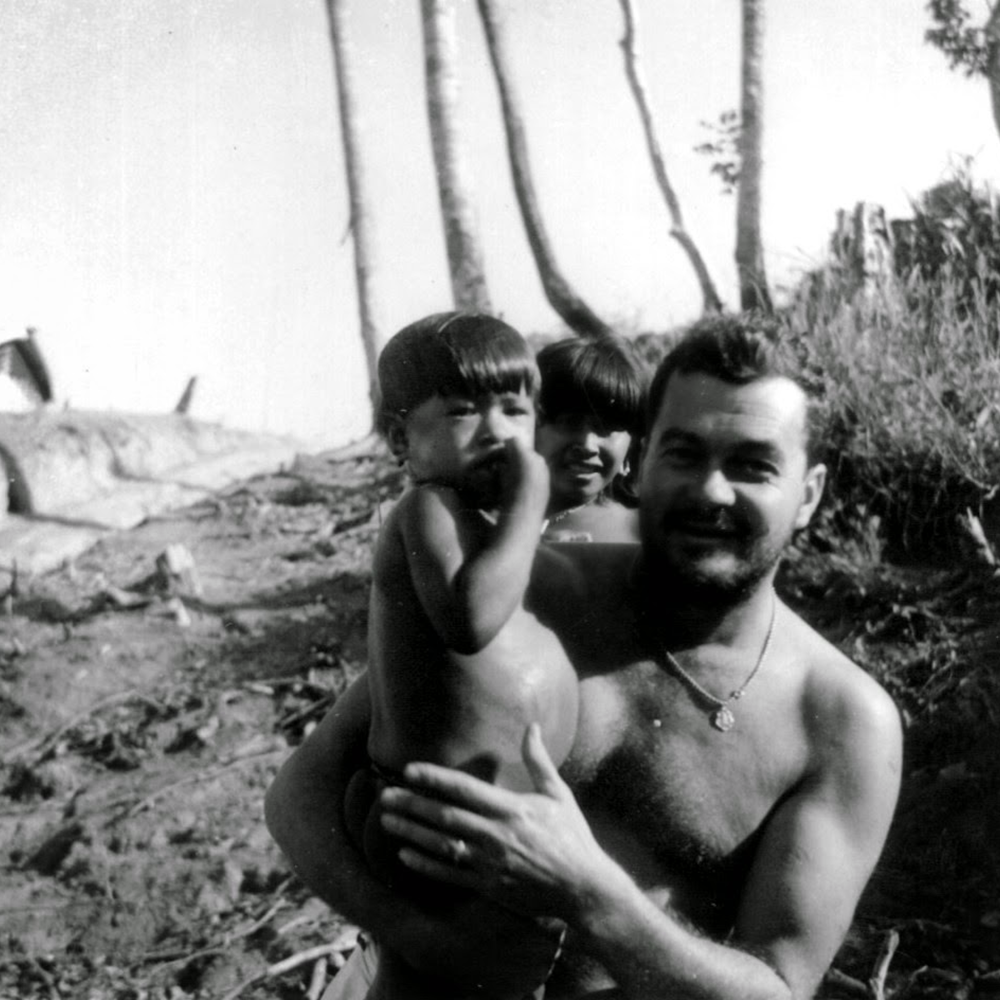

A virada veio longe do asfalto: nos rios do Araguaia, na esteira dos irmãos Villas-Bôas, ele aprendeu outro tempo. Canoa contra a corrente, margem que custa a chegar, o oco do remo batendo na madeira. A geografia corrigiu seu passo e alargou a bússola moral. O convívio com povos indígenas e paisagens que dispensam explicação ensinou uma medida menos apressada do mundo. Já não valiam as raias do Potengi; ali o país se media em horas d’água. Essa experiência, retomada em livros e roteiros, gravou na obra uma ética de atenção: olhar o frágil sem condescendência, ouvir o que persiste, dar lugar ao que resiste.

Publicou o primeiro romance, “Banana Brava” (1942), sem ruído: um livro de cais e esforço de coluna que já anunciava seu território, gente em movimento, trabalho e afeto em fricção. Nos anos seguintes, “Barro Blanco” (1948), “Longe da Terra” (1949) e “Vazante” (1951) depuraram essa sintaxe da errância; a prosa ganhou ouvido para a fala de beira de estrada e para a delicadeza que se esconde no cotidiano áspero. Em 1962, “Rosinha, Minha Canoa” levou o rio do papel para a pulsação do texto: não mais cenário, mas organismo que dita ritmo, pausa, respiração; ali a voz encontrou seu timbre e o público, sua porta de entrada. Em 1967, “As Confissões de Frei Abóbora” rendeu o Jabuti na categoria Romance, um selo institucional numa carreira mais afeita a leitores do que a comissões. “Só começo a escrever quando a história está inteiramente feita na imaginação”, repetia.

Em 1968, o país endureceu. Em dezembro, o Ato Institucional n.º 5 apertou a máquina da censura e deixou a respiração pública rasa. A cultura andou de lado, teimosa: alguns livros foram riscados do mapa, outros atravessaram a noite à luz discreta de salas de estar e de aula. Nesse mesmo ano, Vasconcelos publicou “Meu Pé de Laranja Lima”. A história de Zezé, um menino de periferia que conversa com uma árvore e encontra no afeto de um “Portuga” um modo de nomear a dor sem se quebrar, foi adotada por escolas, reeditada, discutida, chorada. Enquanto o país silenciava, um livro sobre violência doméstica e imaginação infantil ensinava leitores a respirar baixo.

O efeito foi imediato e não arrefeceu. “Meu Pé de Laranja Lima” encontrou primeiro as salas de aula e, sem alarde, permaneceu nas estantes domésticas. Vieram as traduções: do espanhol ao coreano e ao chinês. Na China, desde 2010, as edições já somam mais de 400 mil exemplares e renderam o Prêmio Bing Xin; parte dessa vida editorial ele não chegou a conhecer. A etiqueta “infantojuvenil”, colada pela indústria, abriu portas na escola, mas também alimentou reservas de nichos críticos que enxergaram sentimentalismo onde havia arquitetura e ferida. A persistência do livro em reedições, leituras públicas e adaptações aponta menos para um sucesso de ocasião e mais para uma gramática afetiva que atravessa gerações sem pedir licença.

Esse descompasso, uma obra popular e duradoura diante da hesitação de parte da crítica, não é acaso: é sintoma de hierarquias que desconfiam da emoção como forma. As traduções, que se expandiram dos países vizinhos para o outro lado do mundo, mostraram que o livro se explica sozinho: contado do ponto de vista de uma criança, alcança uma precisão emocional que dispensa passaporte. Em idades e geografias distintas, o leitor reconhece o mesmo gesto, a dor se organizando em linguagem, e é isso que o mantém vivo, para além do circuito escolar.

A literatura de Vasconcelos não se separa da imagem. Além dos livros, ele frequentou sets de filmagem, atuou e escreveu roteiros. Em 1953, “O Canto do Mar”, de Alberto Cavalcanti, apresentou o Nordeste em preto e branco; o roteiro é assinado por Cavalcanti e por José Mauro. Nos anos seguintes, apareceu em outros filmes e recebeu o Prêmio Saci por “Modelo 19”. Esse convívio com o cinema ficou na prosa: cenas de montagem precisa, entradas e saídas limpas, diálogos que param um segundo antes do óbvio. O resto é um silêncio que segura a cena.

As adaptações vieram cedo e não pararam. Em 1970, “Meu Pé de Laranja Lima” chegou ao cinema; meses depois, a TV Tupi exibiu a telenovela escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Carlos Zara, levando Zezé a um público que o livro sozinho não alcançaria. Décadas mais tarde, Marcos Bernstein dirigiu uma nova versão, recebida de modo desigual: para alguns, tradução fiel da cicatriz e da imaginação; para outros, um filme de beleza formal que não alcança a combustão do romance. Esse trânsito pelo audiovisual não é derivação: desloca o foco, muda a respiração e mantém Zezé nascendo de novo, em outros corpos de ator.

O método de escrita não era mito; era uma ética de atenção e precisão. Vasconcelos percorria os lugares antes de escrevê-los, memorizava vozes e ritmos, guardava frases inteiras. Só se sentava à máquina quando a história estava “inteiramente feita” por dentro. À distância, isso pode soar como culto à inspiração; de perto, é disciplina: estudo, retenção, decupagem mental. Entre adiantamentos curtos e prazos longos, trabalhou muitas vezes sem dinheiro. Vendeu a máquina para comer e recebeu outra de um amigo. A literatura, nesse arranjo, não era boemia: era logística de sobrevivência.

A biografia tem arestas, e convém não polir. O autor que comoveu sucessivas turmas em sala de aula também escreveu o garimpo, os vazios do sertão, as perdas sem medalha. Seu apetite de vida, circular, errar, tentar, alimentou a desconfiança de nichos que, no Brasil, ainda confundem popularidade com menoridade estética. Leituras críticas recentes apontam outra via: foi justamente a circulação ampla, dentro e fora do país, que lhe deu autonomia. Ao se internacionalizar sem abandonar o chão brasileiro, a obra abriu passagens entre cânones e mostrou que sentimentalidade, quando estruturada, não é defeito: é forma, é língua partilhada.

Há também a prova material da longevidade: “Meu Pé de Laranja Lima” permanece no catálogo da Editora Melhoramentos, com reimpressões, edições especiais, boxes e material didático. Se o país trocou de fantasmas desde 1968, a memória de Zezé volta regularmente como “leitura obrigatória” que escapou à burocracia. Na página, o trauma doméstico atravessa uma usina de fantasia, não para negá-lo, mas para torná-lo sobrevivível. Esse equilíbrio raro entre delicadeza e corte talvez explique por que o livro atravessa o tempo: em cada sala de aula, com outros nomes, a ferida é a mesma.

No Brasil, o livro não ficou quieto: acendeu conversas e memórias. Não é que “Meu Pé de Laranja Lima” “faça chorar”; é que explica por que a garganta aperta. A punição adulta, a fome de afeto e a língua que a criança precisa inventar convivem de perto, sem verniz. Vasconcelos entrega ao leitor uma ideia difícil: a imaginação não serve para fugir, mas para suportar. Em “Vamos Aquecer o Sol” (1974), a infância aprende outro modo de perder sem se quebrar. Lidos em sequência, os dois livros não oferecem alívio; oferecem travessia: um mapa dobrado no bolso, gasto de uso.

Quando a travessia chegou ao limite do corpo, em São Paulo, em 24 de julho de 1984, a broncopneumonia encurtou a respiração. Aos 64 anos, José Mauro parou; foi sepultado no Cemitério do Araçá. Não há mistério médico a perseguir. O que sobra tem outra natureza: o rastro de um escritor que aprendeu a dar forma à dor sem torná-la espetáculo e que ensinou a imaginação a trabalhar como músculo, não fuga, mas recurso.

Talvez por isso a ausência dele tenha um som reconhecível: a página virada em silêncio numa sala de aula; um leitor adulto voltando a Zezé para medir outra vez sua própria infância; um professor que lê alto, com o cuidado de quem segura um vidro fino. A obra continua porque aprendeu a respirar sem o autor. E continua como sempre viveu: entre a ternura e a crueldade, com atenção ao frágil, com a ética calma de quem escuta antes de falar. O método, anos ruminando e dias escrevendo, virou um tipo de disciplina transmitida por contágio: a história só vem quando já encontrou corpo.

Então a imagem retorna, mais nítida: o menino no Potengi, calculando a corrente e os dentes escondidos na barra; o adulto diante da máquina, medindo o fôlego antes do jato de páginas. É o mesmo gesto, repetido com outras águas e outras teclas. A diferença é que, de agora em diante, quem entra no rio é o leitor. Cada leitura repete o mergulho: atravessa sem prometer salvação; oferece companhia. E a companhia, quando dura, é uma forma de coragem que dispensa obituário.

Hoje, o livro reaparece onde a vida segue comum: numa mochila de aluno, numa estante de sala, numa leitura em voz baixa. A pergunta já não é “por que tanto sucesso?”, mas “por que ainda divide?”. Talvez porque Vasconcelos escreveu contra os atavismos do prestígio. Transformou a própria errância em laboratório de forma e compaixão, de Bangu a Natal, do Araguaia ao set, e colocou a literatura num ponto cego das hierarquias: perto demais do leitor. Para alguns árbitros, essa vizinhança é vulgaridade. Para os leitores, é salvação.

Voltemos ao começo, por outro ângulo. O menino que lia a barra turva do Potengi aprendeu cedo a medir risco e fôlego; o adulto diante da máquina repetiu a lição, escolhendo palavras que não pedem desculpa por doer. No fim, a cena é simples: uma terça-feira qualquer, uma sala de aula, um aluno abre o livro sem expectativa. Ele encontra ali um Brasil íntimo e reconhece passos na água antes de ver quem passou. Por um instante, a respiração do mundo muda de compasso; a maré parece suspensa. E alguém, do lado de cá da página, atravessa.