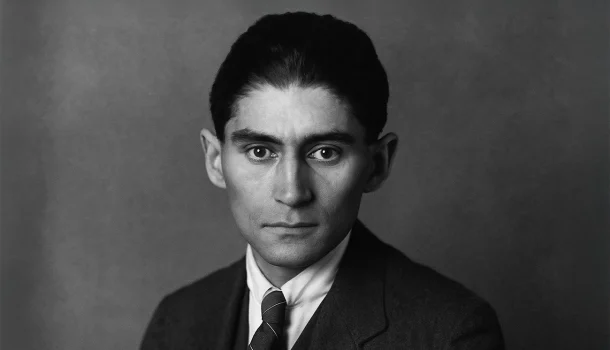

Na ponte entre duas vidas que nunca se cruzaram, entre a Praga de Franz Kafka e a Berlim de Heinrich von Kleist, estende-se um rio invisível que leva homens comuns ao desatino. Em suas cartas, Kafka confessou que chorou ao ler “Michael Kohlhaas”; talvez tenha chorado por muita coisa, pela frustração sem fim, pela burocracia absurda ou pelos cavalos roubados que ninguém mais lembrava. Em 1913, ao terminar o livro, Kafka se via refletido no desespero silencioso de Kleist, morto um século antes. Quem não choraria?

Era um dia qualquer, numa cidade empoeirada da Saxônia, início do século 16, onde as estradas eram estreitas e o horizonte parecia não existir, quando Michael Kohlhaas descobriu que os homens têm limites. Talvez nunca tenha descoberto nada, talvez tenha apenas sentido; afinal, sentir é o primeiro passo antes da descoberta, ou a descoberta nunca vem e ficamos só no sentimento mesmo, bruto e ruim. Kleist, escritor trágico, suicida aos 34 anos, mas não por escolha, encontrou em Kohlhaas o grito de quem já não aguenta engolir a injustiça quieto. Grito que começa rouco, grito que começa pequeno, crescendo aos poucos até se tornar insuportável, como um zumbido que nasce distante e lentamente invade todos os cantos da cabeça, até que já não seja possível ouvir mais nada além dele.

Kafka reconheceu em Kleist aquilo que sentia desde a juventude: uma inquietação que atravessava a pele, infiltrava-se nas noites em claro, uma perturbação silenciosa diante da autoridade vazia que moldava sua Praga natal. Em Michael Kohlhaas, Kafka reencontrava o próprio pesadelo cotidiano, aquele de lidar com repartições que lhe consumiam os dias sem sentido aparente, com processos opacos onde a justiça era só uma ilusão distante. Talvez por isso tenha chorado. Talvez porque enxergasse claramente que Kohlhaas, incendiando castelos reais no século 16, fosse seu duplo, preso numa teia burocrática de castelos imaginários que jamais poderia incendiar.

O problema de Michael Kohlhaas é ser honesto demais num mundo que prefere pequenos delitos escondidos sob panos elegantes. Kleist conta isso com frases secas, curtas, pontuadas por vírgulas ásperas que cortam e ferem. A escrita dele tem pressa e raiva, como quem já sabe que o fim nunca será feliz, mas continua mesmo assim. Kafka também escrevia assim, talvez por isso tenha chorado. Talvez tenha visto que não era o único que sabia da inutilidade da revolta contra a injustiça, contra a burocracia, contra o silêncio dos homens bons que nada fazem.

Michael Kohlhaas não queria muito, só queria que devolvessem seus cavalos roubados. Cavalos belos, fortes, puros, roubados por homens de poder insignificante, mas suficiente para esmagar o pequeno comerciante. Kafka também tinha seus cavalos roubados, só que os cavalos dele eram horas, dias, anos, roubados por processos intermináveis, por carimbos em documentos inúteis, por portas fechadas sem razão. Kleist e Kafka, separados por cem anos, unidos por cavalos roubados que ninguém mais se importava em devolver.

Kleist escreve com aquele sentimento de quem não aguenta mais a própria voz, mas é incapaz de silenciar. Há um momento em que Kohlhaas poderia desistir, engolir o prejuízo, abaixar a cabeça e se acomodar à injustiça. Mas Kleist não permite essa saída, ou talvez seja Kohlhaas quem não permite a Kleist, numa espécie de pacto tácito entre criador e criatura, obrigados ambos a avançar rumo à tragédia. Kafka certamente não interromperia o avanço; ficaria apenas à margem, observando a lenta marcha rumo ao abismo, sabendo que intervir seria inútil, mas também incapaz de desviar os olhos.

Os castelos queimados por Kohlhaas não eram castelos quaisquer. Eram símbolos, porque o mundo é feito de símbolos que se fingem reais, para que ninguém perceba o quanto são frágeis. Kafka sabia disso, por isso criou castelos vazios e burocracias sem rosto. Kleist incendiou castelos, Kafka habitou castelos. Os dois sabiam que, uma vez dentro, ninguém sai inteiro.

É difícil dizer se Kleist era um gênio ou só alguém que entendia demais sobre coisas que ninguém deveria entender. Kohlhaas sofre de excesso de compreensão, de ver com clareza o que é turvo para os outros. O personagem de Kleist não está revoltado apenas com os homens, mas com um mundo inteiro que permite o pequeno crime cotidiano, aquele roubo banal que ninguém nota até que seja tarde demais.

Kafka chorou talvez porque soubesse o final antes mesmo de virar a página. Chorou porque sabia que Kohlhaas não conseguiria parar. Chorou porque sabia que os castelos queimados seriam inúteis, e que outros se ergueriam em seus lugares. Kleist também sabia, mas continuava escrevendo, porque não há alternativa quando se entende demais. Kleist escreveu sua própria tragédia antes de Kohlhaas, ou talvez tenha sido Kohlhaas que escreveu Kleist, os limites são vagos e as linhas se confundem.

O livro termina como tem que terminar, mas não traz paz. Não há paz para quem lê, não houve paz para Kleist, não houve paz para Kafka. Os cavalos nunca voltam, ou voltam tarde demais, machucados, inúteis. A justiça nunca chega, ou chega como piada cruel, irônica, amarga.

Kafka e Kleist talvez sejam a mesma pessoa separada por acidentes temporais, escrevendo o mesmo livro sobre homens esmagados por forças invisíveis. Kleist, no entanto, tem raiva mais evidente; Kafka, resignação amarga. Cada um escreve com a dor que pode suportar, ou com a dor que é obrigado a carregar.

Michael Kohlhaas, afinal, é um homem que não queria ser herói, só queria viver tranquilo, só queria seus cavalos de volta. Kafka também não queria ser Kafka, só queria ser Franz, talvez viver tranquilo. Mas a literatura não permite tranquilidade. A literatura arrasta para baixo e para dentro, até não restar mais nada além de um espelho partido e algumas lágrimas que secam rápido demais.