Nem toda obra reconhecida como fundamental foi, de fato, compreendida quando apareceu. Há livros cuja relevância se constrói não no instante da publicação, mas a partir de deslocamentos posteriores — históricos, estéticos ou políticos — que reconfiguram sua leitura. Isso não significa apenas que foram mal-recebidos. Significa que chegaram cedo demais. Ou que o mundo, naquele momento, não dispunha das ferramentas para lê-los com a gravidade que hoje lhes atribuímos. “Moby Dick”, por exemplo, foi considerado um fracasso em 1851: excessivo, caótico, difícil de classificar. Foi apenas no século 20, com a ascensão do modernismo literário e a valorização de narrativas fragmentadas, que o romance de Melville passou a ser lido como obra-prima. Caso semelhante, ainda que mais extremo, é o de “O Processo”, publicado em 1925 contra a vontade de Kafka, morto um ano antes. Seu universo jurídico opaco e sem saída encontrou eco não na República de Weimar, mas nos totalitarismos subsequentes e, mais ainda, na burocracia administrativa das democracias modernas. Já “1984”, apesar de publicado com Orwell ainda vivo, só foi plenamente absorvido após sua morte, quando a Guerra Fria do século 20 transformou o romance em alegoria política e o termo “orwelliano” em categoria de análise social. Há, portanto, uma diferença fundamental entre o momento da publicação e o momento do impacto. Algumas obras só se revelam quando o tempo histórico se alinha com suas angústias. É o que também ocorre com “Seus Olhos Viam Deus”, ignorado pela crítica nos anos 1930 e resgatado décadas depois pelo movimento feminista negro. Ou com “Cartas a um Jovem Poeta”, lançado postumamente e só valorizado num contexto cultural mais propenso à introspecção existencial. Em todos os casos, há uma mesma lógica em jogo: o autor não viveu para ver sua obra alcançar a escala que ela alcançaria. O reconhecimento foi póstumo, mas não apenas cronológico. Foi crítico, estrutural, transformador. Esses livros mudaram o mundo, sim, mas não no momento em que foram escritos. Mudaram quando o mundo se tornou capaz de lê-los à altura de sua proposta. E essa defasagem, longe de ser um detalhe biográfico, é o que torna seus destinos tão significativos. São obras que, por assim dizer, esperaram pelo seu próprio tempo.

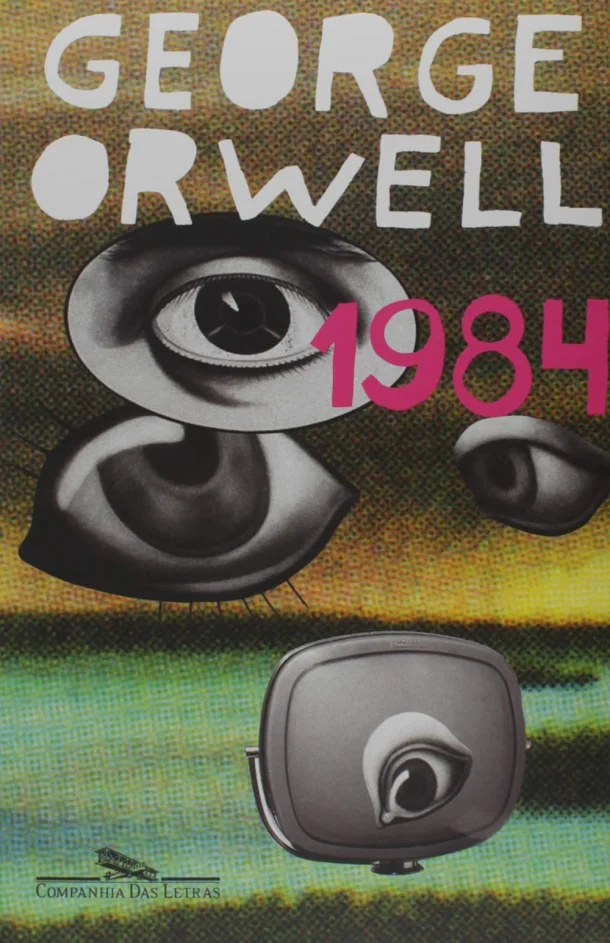

Num futuro em que a liberdade foi reconfigurada como crime e o pensamento íntimo passou a ser julgado como traição, um funcionário do Partido interior luta silenciosamente contra a reescrita de sua própria consciência. Vivendo sob vigilância constante e cercado por uma linguagem criada para abolir a dúvida, ele registra seu incômodo em páginas secretas, que talvez nunca sejam lidas. A narrativa acompanha sua lenta decomposição moral e mental, enquanto tenta preservar algum resquício de identidade em meio à onipresença do Estado. Lançado em 1949 pela Secker & Warburg, o livro causou certo impacto inicial, mas foi com o avanço da Guerra Fria que passou a ser citado globalmente como símbolo do totalitarismo moderno. Orwell morreu em janeiro de 1950, poucos meses após a publicação. Termos como “orwelliano” e “Big Brother” tornaram-se parte do vocabulário político e cultural, transformando a obra em um dos pilares éticos e linguísticos do século 20. “1984” sobreviveu ao seu autor. Moldou o imaginário coletivo e antecipou estruturas de controle que hoje são realidade. O protagonista, acossado entre o dever de obedecer e a necessidade de lembrar, é menos um herói do que uma testemunha: a de que a verdade pode ser reescrita — desde que se apague quem a lembra.

Uma mulher negra do sul dos Estados Unidos percorre a própria vida em silêncio, até encontrar a força de narrá-la com sua própria voz. Entre casamentos forçados, violência doméstica e sonhos interrompidos, ela aprende a se escutar — e, ao contar sua história para uma amiga, reescreve o modo como o amor, o corpo e a liberdade podem ser vividos. A narrativa mistura terceira pessoa e oralidade marcada por dialetos, num fluxo que pulsa entre lirismo e ritmo falado. A estrutura é circular: começa com a volta e termina no reconhecimento. Publicado em 1937 pela J. B. Lippincott, o romance foi ignorado pela crítica e rejeitado por autores homens de sua geração. Hurston morreu em 1960, esquecida. Somente nos anos 1970, com a ação de Alice Walker e o movimento feminista negro, a obra foi redescoberta e celebrada. Hoje, é referência acadêmica e símbolo de resistência estética e cultural. Sua protagonista encontrou, enfim, o direito de ser ouvida — e sua autora, o lugar que lhe foi negado em vida. Um legado que floresceu quando a voz que o criou já havia sido silenciada.

Entre 1903 e 1908, um jovem cadete austríaco, aspirante a poeta, envia suas dúvidas existenciais e literárias a um autor já consagrado — e recebe respostas que atravessam tempo, vocação, silêncio, amor e solidão. Nessas dez cartas, nunca respondidas publicamente em vida, Rilke oferece não conselhos técnicos, mas uma ética da criação. A linguagem é pausada, delicada, intensamente espiritual. A estrutura epistolar constrói um fluxo de pensamento que acompanha, em paralelo, as viagens interiores do próprio autor. Rilke morreu em 1926, e a coletânea só foi publicada postumamente em 1929, pela editora Insel-Verlag, com autorização de Franz Xaver Kappus, o destinatário. A obra ganhou relevância progressiva nas décadas seguintes, especialmente entre artistas e leitores sensíveis à introspecção criativa. Hoje, é leitura fundamental sobre o fazer poético, o silêncio e o amadurecimento da alma. Mas o impacto — profundo, íntimo e contínuo — só chegou depois da morte de Rilke, como se o mundo só estivesse pronto para escutar quando ele já não podia mais responder.

Um homem acorda e descobre que está sendo processado. Não sabe por quem, nem por qual crime. Ele é conduzido por corredores de prédios administrativos, escadas sujas, salas abafadas e tribunais que se confundem com cortiços. As acusações jamais são esclarecidas, os procedimentos jamais são finalizados. A narrativa é seca, claustrofóbica, construída com frases que acumulam inquietação. O protagonista — chamado apenas por uma inicial — move-se entre a obediência e a revolta, tentando resistir à lógica absurda de uma máquina invisível. Kafka morreu em 1924 e ordenou que seus manuscritos fossem destruídos. Max Brod, seu amigo, contrariou essa vontade e publicou “O Processo” em 1925, pela editora Verlag Die Schmiede, em Berlim. O livro circulou discretamente até se tornar, nas décadas seguintes, leitura obrigatória sobre o absurdo institucional moderno. Com o tempo, Kafka virou adjetivo: “kafkiano”. Seu protagonista é o retrato do indivíduo impotente frente a uma burocracia onipotente. Seu impacto, silencioso em vida, tornou-se um eco global — mas tarde demais para o homem que o escreveu.

Três irmãos, filhos de um pai vulgar e cruel, representam caminhos opostos diante do mesmo abismo: a fé mística, a razão atormentada e o instinto apaixonado. Quando o pai é assassinado, a dúvida sobre a culpa atravessa os três — e o romance se desdobra em diálogos filosóficos, delírios espirituais, investigações judiciais e angústias existenciais. A narrativa é conduzida por uma voz que flutua entre a neutralidade e o julgamento moral, mergulhando com profundidade nos tormentos da alma russa. Publicada inicialmente em folhetins em 1879 e em volume em 1880, a obra foi bem recebida na Rússia, mas sua consagração universal viria depois. Dostoiévski faleceu em 1881, poucos meses após a publicação. No Ocidente, sua obra só se consolidaria ao longo do século 20, impulsionada por traduções e a reverência de Freud, Camus, Nietzsche. Seu último romance tornou-se referência filosófica, psicológica e espiritual. Um tribunal que julga um crime, mas também a própria condição humana — revelando uma complexidade que o mundo só aprendeu a nomear depois que seu autor já não podia mais ouvir.

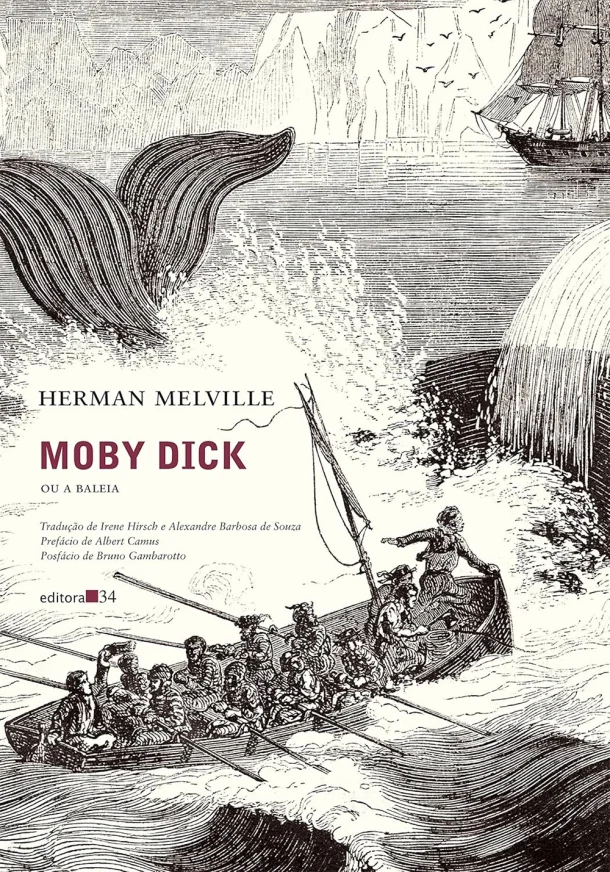

Em busca de sentido e abrigo, um jovem parte para o mar e embarca no navio baleeiro Pequod, onde conhecerá o capitão Ahab — homem deformado por uma obsessão: caçar e destruir a baleia branca que lhe roubou a perna e a sanidade. O narrador, que se apresenta com um nome possivelmente fictício, observa, descreve e filosofa enquanto a embarcação ruma para o abismo. A linguagem é densa, metafísica, às vezes enciclopédica; a estrutura se alterna entre o épico, o ensaio e a meditação existencial. Publicado em 1851 por Richard Bentley (UK) e Harper & Brothers (EUA), “Moby Dick” foi recebido com frieza. Melville morreu em 1891, ignorado. Foi só nas décadas de 1920 e 1930, com o interesse renovado dos críticos modernistas, que a obra foi resgatada como um marco da literatura americana. A história da caça à baleia se tornou símbolo da obsessão e da luta contra o insondável. Só depois da morte de seu autor é que o romance atravessou o oceano do esquecimento e aportou como um dos grandes mitos narrativos do Ocidente.