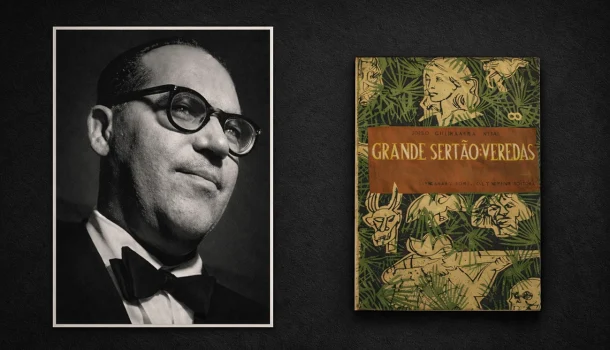

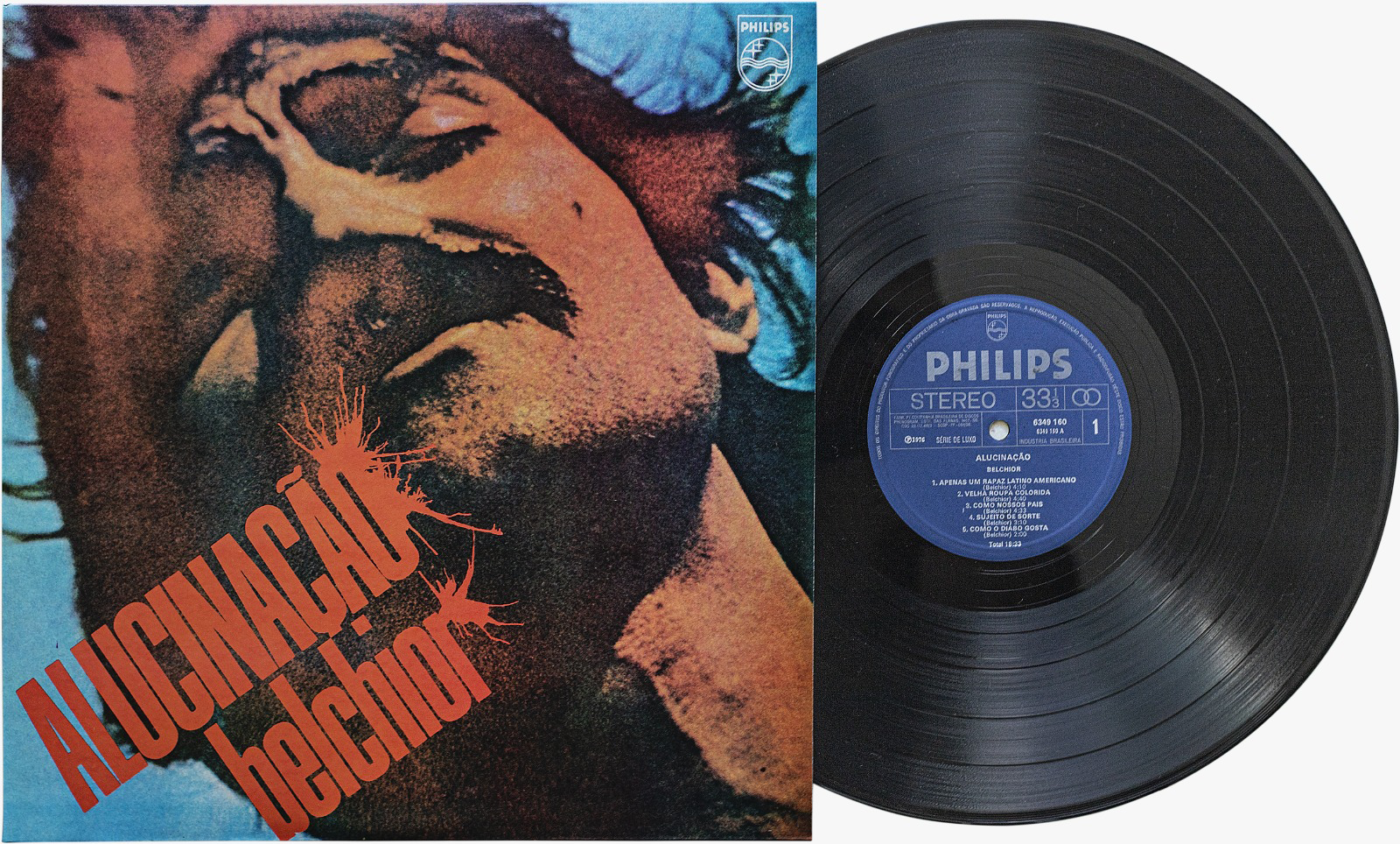

Foi antes da barba ficar branca, muito antes dos jornais anunciarem que ele havia sumido. Antes das imagens clandestinas em hotéis baratos no Uruguai, antes das teorias, antes do “Fantástico”. Antes do desaparecimento, houve outra coisa, mais sutil, quase invisível: um cansaço. Uma espécie de rendição sem entrega. Um gesto de recuo já escrito com raiva e precisão. Em 1976, quando lançou “Alucinação”, Belchior não estava apenas compondo um disco. Estava desenhando uma saída, uma curva para o lado, um mapa cifrado de fuga. “Minha alucinação é suportar o dia a dia.” Era o que ele dizia. Mas quem escutou direito entendeu que havia ali muito mais que um lamento ou crítica. Era uma profecia íntima. A fama não seria lar. O sucesso, uma interrupção. O cotidiano, uma sentença. Havia uma urgência de desaparição já anunciada, só não sabiam.

E talvez seja exatamente por isso que “Alucinação” permanece, quase cinquenta anos depois, como uma das obras mais instigantes, sólidas e enigmáticas da música brasileira. Não apenas pela inovação musical que representou, com sua mistura pouco domesticada de rock, blues, samba, violões regionais e crítica existencial, mas pela nitidez com que traduz o espírito de um artista que já se sabia deslocado, já se entendia transitório, já se pressentia forasteiro de si mesmo. Num tempo em que o país tentava recompor sua identidade cultural entre ruínas da repressão e euforias ensaiadas, Belchior entregou um disco que não celebrava, nem curava. Era um disco exausto. “Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês.” Não há purificação no canto. Há corte. E o corte, como se vê, sangra até hoje.

Na contramão dos impulsos coletivos da música de protesto, da psicodelia escapista, das alegorias tropicais e dos discursos utópicos, Belchior construiu com “Alucinação” uma obra de interioridade bruta. Não há redenção no disco. Tampouco esperança. Há, sim, uma lucidez incomodada, uma espécie de desassossego que se move entre a ironia e a desilusão, e que não se deixa manipular por nenhum delírio coletivo. Ele não quer um hippie com um boi na estrada. Quer a estrada sem metáfora. Quer o chão, a poeira, o banco duro do ônibus noturno, o retrato impiedoso do sujeito comum que está só, muito só. “Alucinação” é moderno porque é irremediavelmente humano. Não se ergue sobre as promessas de um futuro, mas sobre os estilhaços do presente.

Não por acaso, a biografia de Belchior parece seguir, com inquietante coerência, o roteiro emocional que o próprio disco delineia. Nascido em 1946, em Sobral, no interior do Ceará, cresceu entre a educação católica e os rigores da classe média nordestina. Foi seminarista, com a mesma intensidade com que, mais tarde, estudaria Medicina, depois Filosofia, depois Latim, depois nada. Pulava de uma estrutura para outra como quem não se encaixa em nenhuma. A arte surgiu quase como efeito colateral. Primeiro a palavra, depois a música. E o que se ouviu ali não era exatamente novidade, mas era verdade: uma voz anasalada, firme, que não disfarçava o sotaque nem pedia desculpas por ser de onde era. Não imitava João, nem Chico, nem Caetano. Era ele. E esse “ele” ninguém sabia muito bem o que queria dizer.

Nos festivais dos anos 70, seu nome começava a circular com estranheza e admiração. Quando Elis Regina gravou “Como Nossos Pais” e “Velha Roupa Colorida”, o país passou a escutá-lo de outro modo, embora, talvez, sem compreendê-lo inteiramente. O sucesso não lhe caiu bem. Era visível. As entrevistas vinham entrecortadas por silêncios longos, digressões filosóficas, metáforas políticas em tom de monge beatnik. Era como se ele já estivesse se afastando mesmo enquanto era celebrado. Como se a notoriedade fosse um ruído.

A década de 1980 não lhe foi gentil. Apesar de ainda frequentar os palcos e lançar discos, algo ali já se opunha a qualquer permanência. As letras eram mais sombrias, a voz mais rouca, o olhar mais opaco. Começava a circular nos bastidores a fama de difícil, arredio, errático. Os contratantes reclamavam da imprevisibilidade, os filhos sentiam a distância, os colegas hesitavam entre o respeito e a perplexidade. As dívidas acumulavam, os contratos se desfaziam, e uma espécie de paranoia tomava corpo. Episódios quase anedóticos, como uma disputa territorial com um pedreiro, se somavam a sumiços esporádicos, cancelamentos de última hora, telefonemas não retornados. Belchior parecia ausente mesmo quando estava presente. Era como se a vida pública estivesse sendo corroída, não por uma tragédia específica, mas por uma erosão emocional constante.

E então, em 2007, ele some de vez. Cancela tudo. Sai de casa sem deixar endereço. Desaparece do circuito, da família, da imprensa. O país, que já não falava tanto dele, começa a perguntar. A ausência vira notícia. “Belchior desapareceu.” É assim que os jornais anunciam. Mas o sumiço, como tudo em Belchior, não é exatamente fuga. É gesto. Gesto radical, talvez extremo, de autoria. Uma tentativa de apagar-se dos mapas para se manter inteiro em outro lugar, ainda que esse lugar não tenha nome.

Dois anos depois, em 2009, o programa “Fantástico” o encontra. Está em San Gregorio de Polanco, interior do Uruguai, vivendo com sua companheira Edna Araújo em hotéis modestos, com poucos objetos, poucas roupas e quase nenhuma explicação. A imagem transmitida na TV é a de um homem magro, calmo, quase etéreo, falando com frases medidas e olhos distantes. “Nunca me senti tão livre”, diz ele. E ali, naquela frase, talvez esteja o centro de tudo. O centro de “Alucinação”, da carreira, do desaparecimento, da própria vida. A liberdade, para Belchior, nunca foi uma metáfora. Foi exigência. Ainda que custasse tudo. Ainda que custasse todos.

Negava o desaparecimento. Dizia que estava trabalhando em projetos, escrevendo um livro, compondo. Mas nenhuma dessas obras veio à tona. O que ficou foi o gesto: a recusa. E o gesto, como todo gesto radical, permanece.

A morte não desfez o gesto. Apenas o selou. Em 30 de abril de 2017, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, Belchior morreu aos 70 anos, vítima de ruptura da aorta. O país soube poucas horas depois. Não houve mistério. Houve comoção. O governo do Ceará decretou luto oficial de três dias. O corpo foi levado a Sobral, onde foi velado no Teatro São João sob cantos contidos e filas emocionadas. Em Fortaleza, milhares acompanharam uma cerimônia pública no Centro Dragão do Mar, antes do sepultamento no Cemitério Parque da Paz. Não foi um espetáculo. Foi um rito coletivo. Vozes baixas, choros tímidos, músicas sussurradas. Um silêncio atravessado de presença. E ali, entre o luto e a memória, aconteceu algo que talvez ele mesmo tivesse previsto: não o silêncio da indiferença, mas o da escuta. O silêncio de quem compreendeu, tarde demais, que aquele homem não desapareceu. Ele apenas terminou de se retirar. E que o que restava, como sempre, era só ruído.

Agora, às vésperas dos cinquenta anos de “Alucinação”, o país redescobre, ou melhor, relê o disco com outra atenção. As gerações mais novas o encontram não como relíquia, mas como espelho. Há reedições de luxo, tributos com orquestras, documentários em produção. Universidades organizam simpósios sobre sua obra, influenciadores o citam como visionário. Mas tudo isso parece secundário. O essencial permanece nas entrelinhas do disco. “O novo sempre vem” deixou de ser slogan para virar constatação incômoda. “A felicidade é uma arma quente” já soava cínica antes de virar clichê. “As pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer.” Ninguém escreveu isso por acaso.

“Alucinação” resiste porque não tenta resistir. Não se oferece como resposta, nem como diagnóstico. Apenas mostra, com crudeza, ritmo e poesia, o que acontece quando alguém se recusa a mentir sobre si mesmo. É um diário sem datas. Um inventário de exaustões. Um tratado da solidão em tom maior. Belchior escreveu o próprio sumiço como quem escreve uma canção, com cortes, repetições, imagens, desacertos. E nós ouvimos, tarde demais, que ele estava se despedindo desde o começo.

Se hoje há culto, é porque houve silêncio. E se há silêncio, é porque houve verdade. E se há verdade, ela ainda canta. Sozinha, escondida, persistente. Como ele.