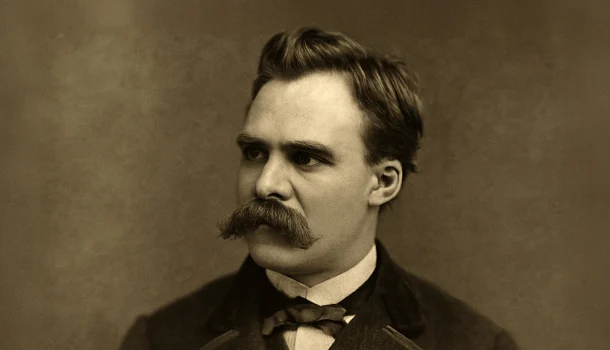

Há algo de profundamente nietzschiano, ou alguma perversão dele, na lógica crua do cancelamento. Não porque Nietzsche tenha previsto hashtags como guilhotinas, mas porque, no cerne de sua filosofia, já estava o diagnóstico do moralismo que se disfarça de justiça. O ressentimento. A virtude ressentida. A inveja travestida de compaixão. A ética da impotência erguida como se fosse revolução.

A cultura do cancelamento, esse tribunal líquido e imediato, parece ter decorado algumas frases do alemão sem nunca ter lido a segunda página. “Deus está morto” virou estampa de camiseta. “O que não me mata me fortalece” virou bordão de autoajuda. Mas ninguém tatuou a amargura que se move por baixo. Ela é o motor oculto por trás de cada trending topic, como um chiado constante sob a superfície do moralismo performático.

Nietzsche talvez não se incomodasse com o ato de julgar. Ele próprio julgava tudo, sem descanso. O problema era o modo como se julga. No lugar da crítica trágica, afirmativa, estética, temos uma ortodoxia vigilante, de olhos esbugalhados. Um tribunal sem rosto, sem jurisprudência. O crime não é apenas o erro, mas a lembrança de que o outro pensa. E pensa fora do script. Cancelar não é corrigir. É apagar. É tornar-se relevante pela extinção alheia.

Para Nietzsche, essa seria a moral do rebanho. A vingança dos impotentes. Aqueles que, incapazes de criar novos valores, optam por derrubar os valores alheios. O cancelamento, nesse sentido, não é um projeto de transformação. É um sintoma. Uma pulsão de rebaixamento coletivo. Uma catarse dirigida não à justiça, mas ao pertencimento. A multidão quer punir para se sentir parte. Ser moralmente incluída. Mesmo que a moral mude toda semana.

Nietzsche, isolado nos Alpes, já se sentia cancelado. Mas por um mundo inteiro. Afastado da academia, ridicularizado por colegas, ignorado pela imprensa, sua lucidez parecia excessiva para o século. “Vivemos como se nunca fôssemos morrer”, escreveu, como quem vê o mundo fingindo eternidade enquanto repete, com roupagem nova, os mesmos linchamentos. Agora digitais, velozes, públicos.

A cultura do cancelamento deseja pureza. Nietzsche desprezava a pureza. Para ele, a existência era feita de contradições, impulsos, instintos. Exigir coerência moral absoluta de sujeitos trágicos seria, além de uma ingenuidade, uma forma de crueldade disfarçada. Num tempo obcecado por coerência, quem aceita a própria ambiguidade torna-se perigoso.

Pior ainda: hoje se cancela não pelo que se é, mas pelo que se representa. Uma fala antiga. Uma ironia mal interpretada. Um print fora de contexto. A eternidade virou armadilha semiótica. A memória virou arquivo judicial. A indignação, um recurso renovável.

Mas não é justiça. Nietzsche não acreditava em justiça como transcendência. Ele via nela, muitas vezes, apenas uma forma refinada de vingança. O tribunal digital não busca reparação. Busca castigo. E, passado o banquete simbólico, passa-se ao próximo. A moral se consome como lanche rápido. Mastigada em público, esquecida antes do fim do dia. E quem decide o cardápio? Um código sem rosto, sem ética, sem memória. O algoritmo.

O eterno retorno — ideia que Nietzsche formulou como teste ético — aqui ganha contornos cínicos. Não há progresso. Não há superação. Apenas repetição. O nome muda, o motivo muda, mas o gesto permanece. Apontar, isolar, punir. E esquecer.

Este texto, vale dizer, não é uma defesa dos cancelados. Nietzsche não tinha paciência para vítimas nem para culpados. Sua ética trágica exigia responsabilidade radical. O que ele recusava era o moralismo ressentido. A vontade de poder travestida de moral pública. A histeria do rebanho que ruge em nome da virtude.

A crítica nietzschiana exige mais do que indignação. Exige criação. Exige a coragem de afirmar, e não apenas negar. E talvez essa seja sua lição mais difícil: a de que não há verdade última, mas há estilo. Há intensidade. Há vontade. O filósofo queria Dionísio. Não dogma.

Achamos que estamos revolucionando quando, na verdade, estamos apenas atualizando os códigos de um puritanismo antigo. Com Wi-Fi. Nietzsche, cego de tanto ver, talvez risse de tudo isso. Ou chorasse. Ou passasse por nós como passou por Turim. Tocando o rosto de um cavalo espancado, como quem reconhece ali o próprio destino.

Ainda assim, há um gesto possível. Um último martelo. Se a cultura do cancelamento é templo, Nietzsche talvez nem entrasse. Ficaria do lado de fora, rindo, com um guarda-chuva quebrado e um caderno cheio de páginas ilegíveis. Depois sumiria, como sempre fez, deixando só a pergunta que ninguém segura por muito tempo: quem está julgando quem — e com qual espelho na mão?