Acontece às vezes. Um livro entra por um canto distraído da alma, sem estardalhaço, sem convite formal, e de repente já não é possível sair dele com as mesmas certezas. Algo se desloca. Algo desarma. E o que resta não raro é mais sincero do que o que havia antes.

Essas leituras não têm pressa. Não são feitas de tensão explícita, tampouco se impõem pelo choque. Ao contrário, vão se infiltrando em frestas que nem sabíamos carregar. Um silêncio no meio do parágrafo. Uma imagem que não quer ir embora. Um personagem que fala pouco, mas deixa tudo em suspenso. E, sem perceber, somos arrastados para dentro de nós mesmos.

Há livros que se comportam como espelhos d’água. Rasa superfície, profundidade enganosa. Tudo parece imóvel, até que o impacto sutil, mas definitivo, faz surgir outra realidade no reflexo. Mais crua. Mais honesta. Como quem recolhe os estilhaços de uma memória e decide, sem alarde, remontá-los de outro jeito.

A dor que provocam não é histriônica. Não sangra para fora. É o tipo de dor que se aloja na memória do corpo. Que se reconhece na hesitação de um gesto. No eco de uma frase. No jeito como a respiração prende por meio segundo antes de continuar. São livros que não choram por nós, mas que permitem que a gente chore sem se sentir tolo por isso.

E então algo muda. Um centímetro apenas. Uma dobra de consciência. E mesmo que tudo permaneça como antes, as ruas, o café, a voz do outro no telefone, há um desvio irrecuperável. Fomos tocados. Fomos quebrados. E não exatamente consertados. Mas sim recompostos.

Em uma Berlim fria, cheia de espaços vazios e cafés de concreto polido, um casal de nômades digitais parece ter atingido o ápice de uma vida perfeitamente editável. Anna e Tom dividem um apartamento cuidadosamente iluminado, jantam pratos fotogênicos, publicam legendas engenhosas. Tudo parece sob controle, como se cada detalhe estivesse dentro de um enquadramento estético. Mas aos poucos, algo se desloca. E esse algo não grita — apenas range. A narrativa se constrói como uma sucessão de imagens precisas, como se observadas por uma lente objetiva demais. Os gestos mais íntimos surgem diluídos em filtros de minimalismo emocional. O casal viaja, muda de cidade, troca de amigos, mas permanece preso a uma repetição que não se nomeia. A relação entre eles, feita de pequenos pactos não ditos, vai se esvaziando à medida que a promessa de liberdade se revela uma armadilha elegante. O tom é seco, analítico, mas há rachaduras. A forma como olham vitrines, como evitam discussões, como transformam experiências em postagens — tudo aponta para uma desconexão que não encontra linguagem. A cidade também participa: muda, bela, indiferente. Nenhum drama explícito, nenhuma crise violenta. Apenas o desconforto de existir numa vida onde tudo parece possível, mas nada é necessário. No fim, o que resta não é ruína nem revelação. É apenas um silêncio entre dois corpos — como uma perfeição que já não se sustenta.

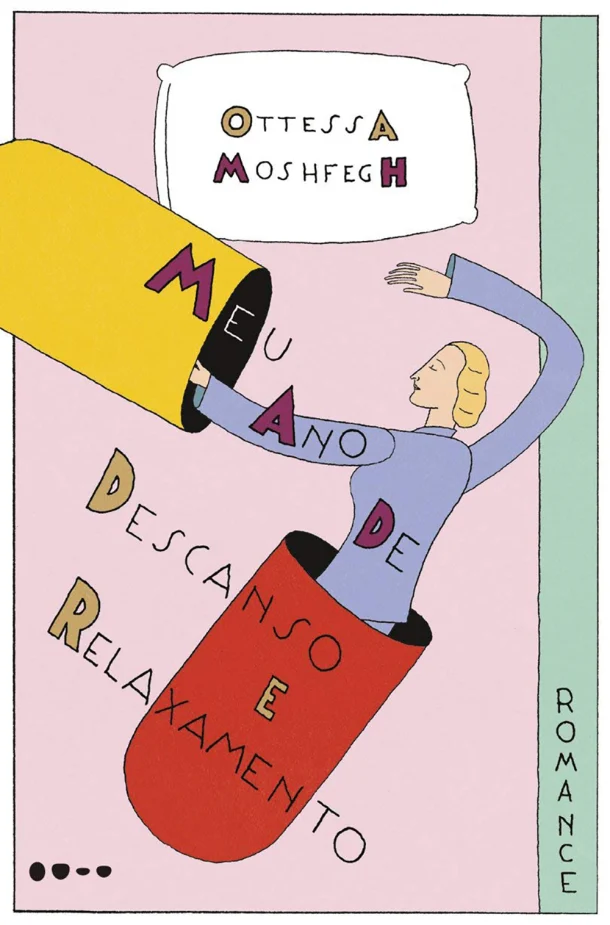

Em pleno ano 2000, numa Nova York que ainda ostenta luxo e indiferença, uma jovem rica e bela decide desaparecer sem deixar vestígios — ao menos de si mesma. Recém-formada, órfã, habitante de um apartamento pago na zona alta de Manhattan, ela não quer morrer. Quer dormir. E encontra numa psiquiatra desleixada a cúmplice perfeita para iniciar uma jornada de narcose assistida, um retiro químico em que cada comprimido é um degrau rumo ao nada. A voz da narradora, anônima, é seca, sardônica, por vezes cruel. Há nela uma ausência deliberada de comoção, como se cada página se dissesse com um encolher de ombros. Mas sob essa superfície glacial se esconde um luto antigo, uma saturação de imagens e expectativas que transbordam sem alarde. Reva, a amiga incômoda que insiste em aparecer, é ao mesmo tempo espelho e ruído. Trevor, o ex-namorado displicente, funciona como âncora de um mundo que a protagonista quer largar — mas do qual ainda depende para odiar. O apartamento torna-se cápsula. A rotina, ritual involuntário. Há listas de remédios, horários confusos, lacunas temporais. E há também flashes de lucidez incômoda, como pequenas rachaduras no verniz da autossuficiência. Cada mês de sono aproxima mais a narradora de um território indefinido entre dissolução e renascimento. Nada aqui é puramente trágico ou cômico. É tudo ao mesmo tempo. Como uma anestesia mal dosada: alívio, torpor, e um fio de dor que persiste mesmo sob camadas de silêncio.

Cinco narrativas compõem este livro como se fossem sonhos compartilhando a mesma pulsação. Cada uma tem sua própria espinha dorsal, mas todas se dobram sobre um mesmo corpo: o da infância mitificada, do desejo alucinado, da cidade labiríntica que é Bucareste, vista como palco e abismo. A linguagem é convulsiva, densa, movida por uma urgência interna que transforma a realidade em febre. Um menino que vê sua morte se aproximar com claridade sobrenatural. Um adolescente que hipnotiza multidões com o poder do pensamento. Uma mulher que vive uma noite eterna ao lado de um amante fantasma. Cada história projeta luz sobre o irreal, mas sem nunca abandonar a substância emocional da carne, da memória, da solidão. O tempo aqui é um tecido revirado, onde o presente tem cheiro de infância e o passado pulsa como víscera viva. A voz narrativa se expande com intensidade quase física. Os detalhes são vertiginosos, há uma estranha doçura nos delírios, um erotismo sombrio nas cenas mais triviais. Cărtărescu não nos conduz — ele nos absorve. O leitor não lê: sonha. E nesse sonho há beleza, terror, vertigem. Ao fim, a nostalgia não é saudade. É um estado alterado de existência, onde tudo o que fomos, tememos ou imaginamos se mistura num espelho que respira.

Na paisagem gélida da Noruega, duas meninas caminham em direção uma da outra com a lentidão de quem sabe, sem saber, que algo será interrompido. Unn, recém-chegada, guarda um segredo que não consegue partilhar. Siss, curiosa e contida, tenta se aproximar. Elas compartilham uma tarde só — mas basta. O que se forma ali é mais que amizade. É pacto. É premonição. A narrativa é conduzida com rara delicadeza, onde cada gesto importa. Há silêncio demais entre as palavras. A linguagem não é explicativa: é atmosfera. O castelo de gelo, formação natural que fascina e assusta, torna-se símbolo daquilo que não se diz. Quando Unn desaparece, tudo o que resta é o vazio da ausência. Mas Vesaas não dramatiza. Ele observa. Com precisão, com lentidão, com uma espécie de reverência. Siss, então, precisa crescer com o eco do que não pôde acontecer. Carrega uma memória curta e longa ao mesmo tempo. A escola, a casa, o rio — tudo permanece. Mas nada mais é igual. A dor não é gritada, é contida. E por isso ainda mais cortante. Nesse livro, a infância não é inocência. É espelho opaco. E o luto, quando vem, não traz consolo. Traz presença. Como o gelo: frio, real, impossível de moldar sem quebrar.