Poucos intérpretes carregam no olhar o peso de um silêncio que parece ter vindo de longe. Não um silêncio vazio, mas aquele que só a leitura lenta, solitária e intransferível é capaz de ensinar. Em Denzel Washington, esse silêncio não é ausência — é substância. É presença contida. Há algo em seu corpo — na forma como espera antes de dizer, na pausa que antecede a resposta — que denuncia: ele é um homem atravessado por ideias, e essas ideias não vieram só do palco ou do set, mas de livros.

A bibliografia que moldou sua trajetória não é vasta como a de um erudito, nem deve ser. Mas é densa — e escolhida com uma seriedade que não se mede por quantidade, mas por entrega. Ele não lê para entreter-se. Lê como quem busca. Busca sentido, identidade, transcendência. Lê como quem, de certo modo, precisa.

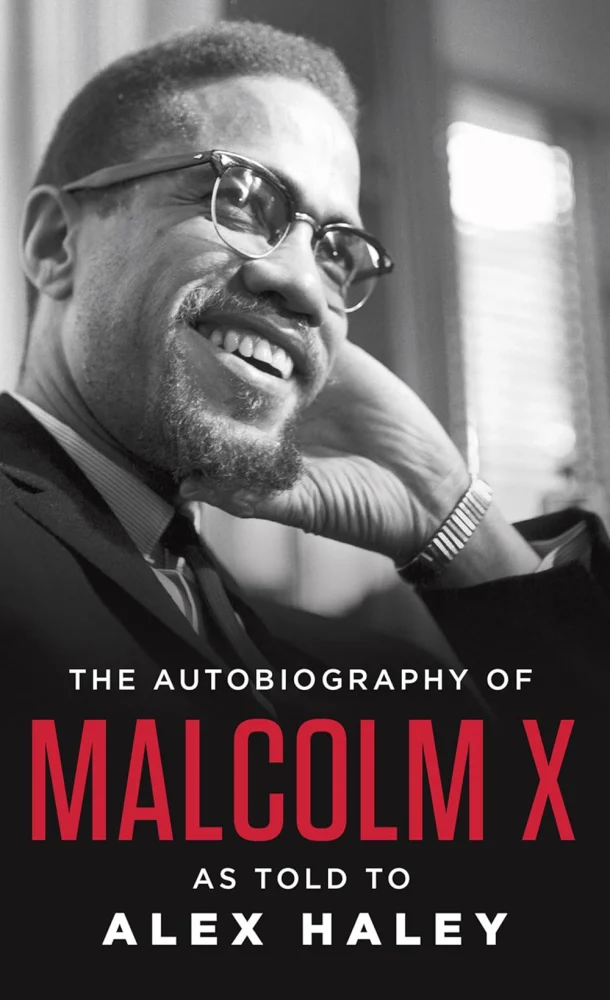

“Sidarta”, por exemplo, não é apenas um romance iniciático: é uma confissão camuflada que parece ter encontrado eco no próprio Denzel — um artista em trânsito, em dúvida, em oração. A “Autobiografia de Malcolm X” também não foi apenas preparação para um papel. Foi um espelho cultural, uma convocação íntima. Ele mesmo disse: “Não era só sobre o personagem. Era sobre mim.” A Bíblia, essa presença constante em sua vida, não lhe serve como símbolo, mas como estrutura de pensamento, de moral e de arte. Há ainda Hemingway, Cervantes, Ellison — companhias improváveis para um astro hollywoodiano, mas perfeitamente coerentes com quem sempre escolheu personagens que falam menos do que sabem.

Nada disso é marketing. Ele não ostenta leituras. Não exibe estantes. Mas há livros que se percebem mesmo quando não são mostrados. E no caso de Denzel Washington, há personagens que só puderam existir porque alguém, em algum momento, leu o que ele leu. Ou ao menos acreditou nas mesmas palavras. Isso — eu acho — já é suficiente.

Em busca de uma verdade que ultrapasse os limites da doutrina, um jovem brâmane parte de sua comunidade sagrada para experimentar, por si mesmo, o fluxo da existência. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, acompanha sua travessia por diferentes caminhos: o ascetismo rigoroso dos samanas, a sensualidade e o luxo da cidade, o trabalho repetitivo e, por fim, a escuta silenciosa do rio. Cada etapa é marcada por encontros e rupturas que dissolvem certezas e ampliam o olhar. Distante de dogmas e mestres, ele compreende que a sabedoria não se entrega ao discurso, mas floresce no tempo vivido. O rio, símbolo central da narrativa, torna-se metáfora da permanência e da mudança, do tempo que flui e retorna. O protagonista passa a ver o mundo sem julgamento, acolhendo tanto a dor quanto a alegria como partes de um mesmo movimento vital. A linguagem de Hesse, ao mesmo tempo serena e densa, reflete a interioridade do personagem, sugerindo mais do que explicando. Não há conflito externo em destaque, tampouco reviravoltas dramáticas: o cerne da narrativa está na escuta do invisível, na construção silenciosa de uma consciência integrada. Ao abandonar tanto a negação do mundo quanto seu apego, o protagonista descobre um caminho que não precisa ser dito, mas vivido. Um percurso de desaprendizado e entrega, onde o silêncio tem a última palavra.

Em um vilarejo de La Mancha, um fidalgo envelhecido se entrega por completo às leituras de romances de cavalaria até não mais distinguir realidade e ficção. Convencido de que é um cavaleiro andante destinado a restaurar a justiça no mundo, ele se arma precariamente e parte em expedição, montado em um cavalo magro e acompanhado por um escudeiro simples e pragmático. A narrativa, conduzida em terceira pessoa e marcada por ironia sofisticada, alterna humor e melancolia. O protagonista, ao enfrentar moinhos de vento tomados por gigantes ou rebanhos confundidos com exércitos, projeta sobre o mundo sua fantasia moral. Mas, longe de ser mera caricatura, sua figura adquire densidade trágica: sua loucura é o espelho de um mundo em transformação, onde os antigos ideais já não têm lugar. O escudeiro, por sua vez, encarna o senso comum que relativiza o heroísmo, criando uma dupla de contrastes que se equilibra entre afeto, absurdo e crítica. A estrutura do romance expande-se em episódios intercalados que desmontam convenções narrativas e inserem vozes múltiplas, explorando as fronteiras entre o livro e a vida. Ao expor os efeitos da leitura sobre a imaginação e a conduta, o texto questiona o próprio ato de narrar. Em sua travessia delirante, o protagonista não apenas combate inimigos inexistentes — ele reencena, até o fim, o esforço inútil e nobre de dar forma ao impossível.

Um velho pescador, isolado nas águas do Caribe, parte sozinho em busca de um feito que recupere sua dignidade aos olhos da vila e de si mesmo. Após oitenta e quatro dias sem pescar nada, ele fisga um enorme peixe-espada que o arrasta por uma longa e exaustiva batalha em alto-mar. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, acompanha em detalhes essa luta física e simbólica, onde o protagonista enfrenta a natureza, o tempo e seus próprios limites. Com linguagem direta e despojada, a prosa de Hemingway constrói um campo de tensão entre simplicidade e profundidade. O esforço de manter o peixe amarrado ao barco, mesmo em meio à exaustão e ao ataque dos tubarões, é descrito como metáfora da condição humana: o enfrentamento do fracasso inevitável com coragem silenciosa. Não há lamentos nem sentimentalismo, apenas uma firmeza estoica diante do esforço que, embora possa falhar, não perde sua dignidade. A solidão do mar acentua o contraste entre a vulnerabilidade do homem e a vastidão do mundo natural. Entre gestos repetidos e pensamentos contidos, a narrativa constrói uma fábula sobre honra, persistência e aceitação do destino. O peixe, o mar e o barco deixam de ser elementos externos e tornam-se espelhos da interioridade do protagonista, que, ao retornar esgotado, não volta derrotado — apenas transformado por aquilo que enfrentou em silêncio. Há, nesse retorno sem glória, uma forma profunda de redenção.

Um narrador sem nome emerge do subsolo para contar sua história: a de um homem negro cuja identidade é sistematicamente apagada por uma sociedade que se recusa a vê-lo. Ao longo de sua trajetória, ele atravessa instituições educacionais, movimentos políticos e relações pessoais que, embora prometam reconhecimento, acabam por reduzir sua existência a projeções e estereótipos. A narrativa, em primeira pessoa, mistura lucidez e alucinação, memória e crítica, numa composição que tensiona linguagem e consciência. A voz que conduz o relato é ao mesmo tempo íntima e politizada, marcada por reflexões filosóficas e imagens simbólicas que revelam a complexidade de se afirmar como sujeito num mundo que insiste em torná-lo invisível. A estrutura do romance é densa e descontínua, alternando episódios de opressão direta com momentos de revelação interior. A experiência do protagonista se constrói como espiral: não há ascensão linear, mas sim retorno constante às contradições de uma sociedade fundada na exclusão. Em sua jornada, o narrador descobre que ser visto não é o mesmo que ser compreendido, e que a visibilidade pode ser apenas mais uma forma de controle. Recusando rótulos e pertencimentos fáceis, ele opta pelo anonimato radical como forma de liberdade interior. Ao expor essa invisibilidade fabricada, o romance não oferece soluções, mas denuncia com força e sutileza os mecanismos que desumanizam. Seu grito é claro, mas ecoa em silêncio.

Da infância marcada pela violência racial até os últimos dias antes de seu assassinato, a narrativa em primeira pessoa conduz o leitor por uma trajetória de transformação radical. Malcolm Little, filho de um pastor assassinado por supremacistas e de uma mãe internada, percorre um caminho que o leva da delinquência juvenil ao protagonismo no ativismo negro norte-americano. Em colaboração com o escritor Alex Haley, a autobiografia constrói um testemunho que é tanto pessoal quanto político, atravessando décadas de tensões raciais, religiosas e sociais. A voz que narra não busca heroísmo, mas complexidade. O jovem que cai no crime é o mesmo que, anos depois, renasce no cárcere pela mediação da leitura, da religião e do discurso. Sua passagem pela Nação do Islã e seu rompimento posterior evidenciam um espírito inquieto, em constante busca por coerência, verdade e ação. A prosa direta dá forma a uma consciência em evolução, marcada por autocrítica e transformação contínua. Mais do que registrar fatos, o relato inscreve uma subjetividade que se confronta com estruturas raciais, religiosas e ideológicas. O texto é também um espelho das contradições do próprio país. Ao expor sem filtros seus erros, reconfigurações e reinvenções, o narrador constrói uma figura múltipla: revolucionária, contraditória, profundamente humana. A obra não oferece uma conclusão, mas uma convocação — para olhar com rigor a história, a identidade e o futuro que se deseja construir a partir do enfrentamento do presente.