Escrever ficção ou poesia no Brasil sempre teve o caráter de uma “literatura de dois gumes”. O escritor se vê diante do fardo de enfrentar, ao mesmo tempo, o fato estético e o fato histórico, conforme apontou Antonio Candido. Algo diferente de outros lugares do mundo. Ninguém pensaria em ler Flaubert para explicar a França ou Goethe para entender o destino da Alemanha. Mas, por aqui e na América Latina, o artista é chamado a encarar, constantemente, a vida concreta e a “estilizar” a realidade em suas obras.

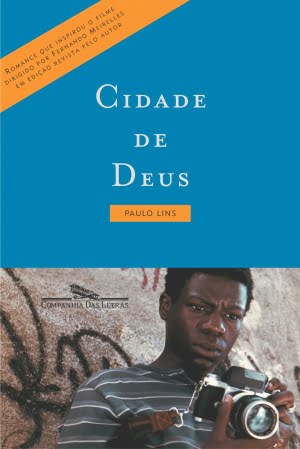

Quatro romances são exemplares na tarefa de capturar os movimentos do Brasil, a partir de meados do século 20. Cada um deles tem ambições de ser grande romance, por conta das centenas de páginas, e ilumina certos períodos históricos do país. Tornaram-se assim narrativas da nação: “Grande Sertão: Veredas” (1956), de Guimarães Rosa”; “Quarup” (1967), de Antônio Callado; “Viva o Povo Brasileiro” (1984), de João Ubaldo Ribeiro; e “Cidade de Deus” (1997), de Paulo Lins.

O romance de Guimarães Rosa representa o auge modernista brasileiro. O modernismo de 1922 começou a exploração de questões estéticas e políticas: a tomada de consciência do subdesenvolvimento, o encontro dos intelectuais com o povo, a industrialização, as vanguardas artísticas. Nessa tradição, “Grande Sertão: Veredas” fez a junção única entre o espiritualismo e o regionalismo presentes na produção literária da década de 1930, segundo Walnice Nogueira Galvão. Ainda incorporou o fluxo de consciência do Alto Modernismo dos europeus (James Joyce, Virginia Woolf).

O personagem Riobaldo, segundo disse o próprio Rosa em entrevista, é o Brasil. Ambos estão em formação, carregam ambiguidades, vivem de misturas e avessos do ser humano. O encontro de Riobaldo é com um ser já formado e pleno: Diadorim. Seria o “casamento” para fundar a nação, mas que naufragou. Com a fala interminável e elíptica, o narrador já na velhice desvenda as entranhas do “sistema jagunço”, descrito por Willi Bolle, e expõe o luto pela perda de quem tanto amou.

O sertão rosiano é o espaço onde predomina a anomia e ainda não se instalou o Estado moderno. Um amontoado de fazendas do interior, empobrecidas e distantes do sistema de produção do café, o mais estruturado na virada do século 19 para o 20. Nesse ambiente pré-moderno, o personagem Zé Bebelo representa o projeto modernizador porque ele se infiltra nos bandos com a missão de acabar com a jagunçagem. Segundo Luiz Roncari, essa é a parte luminosa do “Grande Sertão”.

A virada para as “trevas” ocorre no extraordinário julgamento de Bebelo. Esse trecho é o ponto alto de um processo civilizatório, mas é também o seu limite, segundo Roncari. A morte do chefe Joca Ramiro vai virar a página para a barbárie, como se vê no episódio da carnificina na Fazenda do Tucanos. Não há mais um pacto em favor da modernidade. O único pacto possível é o demoníaco pelo poder, realizado por Riobaldo. Um transe que leva o narrador a ser o homem pleno, por inteiro, o chefe do bando.

O pacto empurra Riobaldo para a batalha do Paredão, na qual ele perde Diadorim. Aquela luta o transforma em herdeiro de fazendas e traz a melancolia do amor perdido. Não houve pacto civilizatório (Zé Bebelo) ou demoníaco (Riobaldo) para solucionar a violência do sertão. Estamos diante de um retrato brutal e negativo no período de maior efervescência positiva: a industrialização de JK, a construção de Brasília, a Bossa Nova. Contra isso, o autor oferece um monstro indomesticável, lembra Silviano Santiago.

Romantismo revolucionário

Depois de “Grande Sertão”, a utopia modernista retomou fôlego nos anos 1960. De novo, aparecem a ida ao povo como destino dos artistas, a idealização do “homem simples”, a revolução social no horizonte político e a retomada das vanguardas estéticas. Trata-se de um movimento de olhar o passado para imaginar o futuro, desta vez por meio da energia socialista. Esta vinha da experiência cubana e de iniciativas como os Centros Populares de Cultura (CPC), que percorriam o interior do país para levar as artes ao povo.

O espírito revolucionário da época sofreu um baque com a instauração do governo militar em 1964. Colocou-se então na ordem do dia a clássica questão revolucionária: o que fazer nestes momentos? O romance “Quarup”, de Antônio Callado, teve a ambição de estilizar aquele período histórico e de apontar uma saída radical de luta. Jornalista de renome no Rio de Janeiro, o escritor imaginou a trajetória do personagem Padre Nando pelo interior do país, no período entre a morte de Getúlio Vargas em 1954 e o regime militar.

Nando vai de Recife para o Rio de Janeiro, de onde sai a caminho da região do Xingu. Callado cria um mergulho ficcional no Brasil dos indígenas, um dos marcos fundadores do romantismo no século 19. O pacto demoníaco do “Grande Sertão” dá lugar à cerimônia do quarup, que representa o rito de passagem e a transformação humana para além da vida material. Em sua andança, Nando retorna a Pernambuco, onde movimentos sociais ligados à questão agrária começavam a se organizar.

Nos anos 1960, a questão que mobilizou corações e mentes foi a adesão ou não à política radical. O dilema revolucionário está, por exemplo, no cinema (“Terra em Transe”, de Glauber Rocha) e na literatura (“Pessach: a Travessia”, de Carlos Heitor Cony). Callado internalizou o momento histórico, quando o “romantismo revolucionário” estava na pauta do dia. Foi o ápice de um certo otimismo, juntamente com o Tropicalismo da música e das artes plásticas. Mas o desdobramento foi a derrota de quem partiu para a luta.

O ponto final da utopia sessentista apareceu no romance “Viva o Povo Brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro. A obra foi o último suspiro da estética modernista e do romantismo revolucionário. É um mural pós-moderno, com misturas e pastiches de estilos e épocas: o riso grotesco de Rabelais, os relatos de viajantes coloniais, Machado de Assis, deuses de Homero para contar a Guerra do Paraguai, a antropofagia modernista, Jorge Amado, Guimarães Rosa e o romance político dos anos 1970.

“Viva o Povo” narras as mil histórias da Ilha de Itaparica, na Bahia, num arco temporal que vai de ano de 1647 a 1972. De um lado, estão os senhores: o grotesco Perilo Ambrósio e o dissimulado Amleto Ferreira. Na outra ponta, encontram-se os homens livres: o canibal Capiroba e o malandro Nego Leléu. Nessa polarização social e estética, a possibilidade conciliadora está no encontro de almas dos personagens Patrício Macário e Maria da Fé (explicitamente inspirada na Diadorim de “Grande Sertão: Veredas”).

Alegoricamente, João Ubaldo transfigurou nomes da política nacional dos anos 1970 em seus personagens: Perilo Ambrósio é o governador baiano Antônio Carlos Magalhães; Amleto Ferreira representa o economista Roberto Campos; e Maria de Fé encarna Luís Carlos Prestes. Também o “Grande Sertão” traz um painel alegórico, segundo Roncari, com pessoas da passagem do Império para a Primeira República: Joca Ramiro seria o Barão do Rio Branco; e Zé Bebelo incorpora Rui Barbosa.

A ambiguidade vista em Riobaldo desemboca na ambivalência dos personagens de “Viva o Povo Brasileiro”. Se a utopia modernista e o romantismo revolucionário buscavam uma nova sociedade e uma cultura própria, o pós-moderno de João Ubaldo já se acomoda aos ditames do mercado. Não é mais a “tomada de consciência” que buscam os escritores e seus personagens. Ficou patente o naufrágio do projeto moderno que uns acreditam estar incompleto, e outros veem apenas como um fim de linha.

João Ubaldo oferece em seu romance o processo do “transe”, um mecanismo complexo e explorado de forma produtiva por Glauber Rocha em seus filmes. O transe foi ainda aproveitado de maneira polêmica pelo Tropicalismo (sobretudo em sua atração pelo mercado e suas novidades tecnológicas). Os críticos dessa visão mítica do mundo defendiam que o Brasil só chegaria à modernidade por meio de um modelo europeu de social-democracia e de uma crítica do passado. Mas esse horizonte moderno para o país entrou em crise definitiva na virada dos anos 1980 para os 90.

Fraturas brasileiras

O Brasil a partir de 1990 passou a se orientar pela vontade de se integrar ao mercado internacional. Globalização, abertura de mercado e privatização tornaram-se uma nova utopia. O que se via na prática, porém, era a sociedade disforme, a pobreza em altos níveis e a violência do “planeta favela”. Tão cantada, narrada e filmada, a vida popular apareceu como algo assustador, sem o romantismo de homens simples e sambistas do morro. O retrato em movimento desse quadro foi o romance “Cidade de Deus”, de Paulo Lins.

Quando sai o livro de estreia de Lins, não há mais projeto nacional, seja modernista, seja revolucionário, no debate público. A narrativa de “Cidade de Deus” é somente a vida popular se constituindo entre os anos de 1966 e 1982. Uma gênese da forma de vida das favelas, em plena modernização aos trancos e barrancos. O Rio de Janeiro do livro guarda os resquícios de uma zona rural no início do romance que mostra as histórias de meninos, os “bichos soltos”, que são os “homens livres” de agora.

Três capítulos narram as vidas de Cabeleira, Bené e Zé Pequeno. Paulo Lins diz que se inspirou no romance da decadência “Fogo Morto” (1943), de José Lins do Rego, para estruturar seu tríptico. Ele tem olhar treinado de antropólogo, apto para a “literatura de dois gumes”. O narrador em terceira pessoa recorre a um realismo brutal pós-moderno, porém modernista no uso da linguagem da favela. Como os jagunços de Guimarães Rosa, os “bichos soltos” estão mergulhados numa luta sem fim e sem objetivo definido. Reencontramos na favela carioca a anomia do sertão rosiano.

A malandragem de Nego Leléu, de “Viva o Povo Brasileiro”, não significa mais uma saída para os meninos de “Cidade de Deus”. Desapareceu a brecha para sobreviver num mundo hostil da mercadoria. É a vida na desordem e nas trevas, de maneira definitiva, assim como o massacre da Fazenda dos Tucanos do “Grande Sertão”. Não aparece mais a luminosidade do povo quando os senhores saem de cena, como se vê no documentário “Cabra Marcado para Morrer” (1984), de Eduardo Coutinho — outra obra emblemática que herdou o espírito do romantismo revolucionário.

Hoje o que saiu de cena foi a utopia modernista que atingiu seu ponto máximo no “Grande Sertão: Veredas”. Esfumaçou também a esperança de Nando de “Quarup”, com seus indígenas, as lutas camponesas e o horizonte de uma revolução brasileira. Se desmanchou o transe utópico de João Ubaldo Ribeiro, com o riso provocado por Capiroba e Nego Leléu. Resta apenas a arqueologia de Paulo Lins, que desembocou no mundo violento e extremo de Luiz Eduardo Soares (transformados nos dois filmes de “Tropa de Elite”).