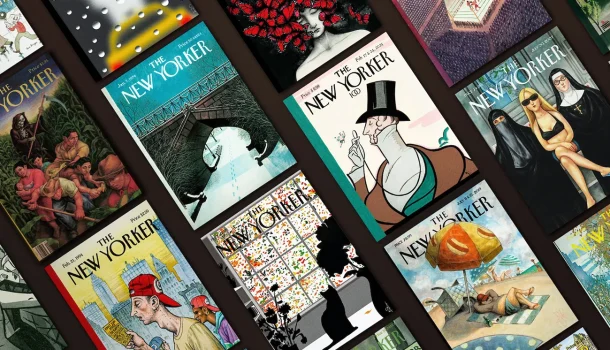

O que a História reserva para o jornalismo no século 21? Num cenário marcado por avanços tecnológicos, a imprensa tradicional enfrenta o desafio de manter sua credibilidade enquanto percebe que tem de reinventar-se diante das muitas novas maneiras de como a informação é produzida e chega ao público. A velocidade das redes sociais faz pouco de fundamentos primários do bom jornalismo como a boa e velha apuração, e há quem caia na armadilha de querer competir com a insânia do algoritmo. Esse panorama nebuloso parece longe das preocupações de David Remnick, o capitão de uma nau que continua a singrar impávida no oceano da boçalidade e das mentiras. Desde 21 de fevereiro de 1925, uma sofisticada revista americana vem derrubando modelos e nega-se a acompanhar a manada, certamente um dos segredos de seu invejável e longevo êxito. “The New Yorker: 100 Anos de História” é um banquete para quem adora jornalismo, mas não só. Em pouco mais de hora e meia, Marshall Curry repassa a história dos Estados Unidos a partir de capas, reportagens, desenhos, perfis, ensaios e, naturalmente, textos ficcionais que revelaram talentos como John Hersey (1914-1993), Saul Bellow (1915-2005), Truman Capote (1924-1984) e James Baldwin (1924-1987). Um fenômeno, sem dúvida.

A “The New Yorker” segue como um farol, apontando para onde o jornalismo deveria ir se a humanidade fizesse justiça a esse nome. No posto de editor-chefe da publicação desde julho de 1998, depois de suceder Tina Brown num processo traumático, Remnick instiga sua equipe, um exército numeroso de renomados profissionais, a buscar o que a audiência também quer: novidade, frescor, inovação. Mas não a todo custo. Numa das tomadas, o todo-poderoso da todo-poderosa enumera as charges que irão aparecer na edição que celebrou o centenário, num empenho pessoal que remonta aos tempos da artesania inescapável dos fundadores, Harold Ross (1892-1951) e Jane Grant (1892-1972). Com a tarimba de quem já faturou um Oscar, por “A Janela dos Vizinhos” (2019), de Melhor Curta-Metragem de Ação Real, Curry extrai ira de Remnick confissões saborosas, a exemplo do dia em que foi assunto à cadeira que ainda ocupa passados 27 anos, depois da saída abrupta de Brown, que aceitara uma oferta meio fantasiosa do agora desditoso Harvey Weinstein. “Recebi uns aplausos, e fomos trabalhar”, diz ele, com uma nota de humor involuntário que marca suas intervenções.

O diretor volta a outros lances inglórios da jornada da “New Yorker”, uma das últimas sobreviventes da velha imprensa, e chega à polêmica em torno de “A Sangue Frio” (1965), quando o editor William Shawn (1907-1992) descobrira que Capote havia inventado ocasiões e especulado acerca de conversas entre personagens que jamais se deram, como a registrada entre um dos assassinos e um parente das vítimas. Shawn ficará de tal magoado que dissera publicamente que levar a matéria às páginas da “New Yorker” foi um erro “pueril” — um erro que vitaminou o mecanismo de checagem e rechecagem da revista, um dos menos falíveis entre os veículos de comunicação de todo o planeta. Afinal, os deuses da “New Yorker” também cometem enganos.

A certa altura, Richard Brody, o crítico de cinema da “New Yorker”, afirma assistir a um filme por dia — assisto a dois, e já foram três —, e flagrei-me pensando sobre o espaço das artes na imprensa contemporânea, sobretudo no Brasil. Abri este texto com uma pergunta e o encerro indagando se jornalistas ainda temos alguma relevância no mundo. Não sei, mas “The New Yorker: 100 Anos de História” me fez recobrar o ânimo na hora.

★★★★★★★★★★