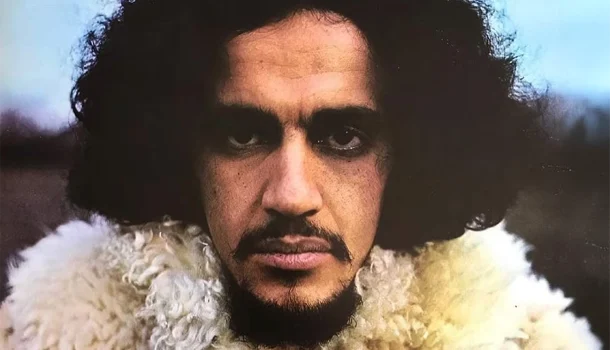

Há uma peça de teatro a ser escrita e encenada sobre o período em que Caetano Veloso viveu exilado na Inglaterra. Pode-se imaginar um monólogo: um ator sozinho no palco, contando e cantando trechos das memórias do compositor, entrecortados por fragmentos de canções daqueles tempos. Seria uma peça sobre deslocamento, mas também sobre reinvenção de um artista. A história de alguém que, arrancado de suas referências, reconfigura o próprio idioma por meio da língua inglesa.

O espetáculo pode começar pela situação conhecida, mas dificilmente assimilada, da prisão em dezembro de 1968. O Caetano jovem imagina canções novas, no interior daquela cela no Rio de Janeiro. O disco branco de 1969, assinado apenas com seu nome, tem início ali no redemoinho dos dias sem liberdade. Nesse palco, o ator recita trechos das lembranças do “narciso em férias” e até cantarola “Hey Jude”, dos Beatles. A música sendo um último território para manter a sanidade.

Depois viria a partida para Londres. A travessia do oceano, a chegada numa cidade que foi a alternativa possível. A melancolia atravessa os tempos londrinos, em busca até de objetos não identificados no céu. É nesse clima que se instala o segundo movimento da peça, com as gravações do disco de 1971, sob a produção de Ralph Mace. O cantor baiano conhece o jovem David Bowie. O episódio, porém, mostrou um Caetano incapaz de decifrar de imediato aquela figura andrógina e elétrica.

Daí a peça se abre para a Londres mais ampla. Caetano caminha pela Portobello Road, descobrindo o reggae e a pulsação jamaicana que infiltrava na cidade. O ator narraria esse encontro como quem conta o despertar, a diáspora caribenha (o exílio de outros) que mudou a geografia da música. Em algum momento, entra Gilberto Gil, por meio de sua voz. A visita de Roberto Carlos proporciona a audição de um presente: a música “Debaixo dos caracóis”, inspirada na figura do Caetano exilado.

Os encontros são iluminadores. O dramaturgo Antônio Bivar trazia novidades do Brasil e do mundo underground. Entraria, sobretudo, aquele ambiente de contracultura, psicodelia e reinvenção que transforma o Caetano que partiu em outro Caetano quando retornasse. A peça termina como ele atravessando novamente o Atlântico, carregando dentro de si uma Londres filtrada pela melancolia, por sentimento blues, sofrimento e as descobertas de um mundo tão distante.

A travessia do mar

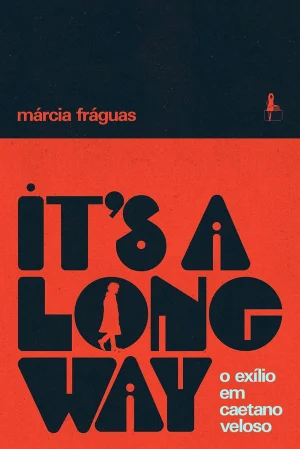

A peça imaginária surgiu ao longo da leitura recente de “It’s a Long Way — O Exílio em Caetano Veloso”, de Márcia Fraguas. A obra escava as camadas da experiência londrina para revelar a espinha dorsal musical daqueles anos. Soma-se a isso a edição mais recente de “Lançar Mundos no Mundo — Caetano Veloso e o Brasil”, de Guilherme Wisnik, e, claro, o longo capítulo de “Verdade Tropical” dedicado ao exílio, uma das mais reflexivas e potentes narrativas já escritas por Caetano.

É esse conjunto de vozes, documentos e memórias que ilumina a força criadora dos três discos gravados entre 1969 e 1972. São trabalhos que reconfiguram a carreira do artista e o obrigam, diante da violência da ditadura, a reinventar-se no idioma estrangeiro pela forma e pela escuta. A peça imaginária tentaria tirar sua força desse material.

O primeiro disco da fase exilado, “Caetano Veloso” (1969), costuma ser lembrado pela capa branca, apenas com sua assinatura. Trata-se de uma espécie de tela vazia, atravessada quem sabe por fantasmas e silêncios. A gravação ocorreu ainda no Brasil, mas o espírito já está no além-mar. O disco começa antes de existir, ainda na prisão, como mostrou o belíssimo documentário “Narciso em Férias”. A imaginação trabalha enquanto o corpo está contido. A melodia antecede uma certa liberdade.

O álbum é, de saída, uma cartografia do mar. Caetano narra a partida, com referências constantes a navios, horizonte, marinheiro e vazio. As canções “The empty boat”, “Marinheiro só” e “Os argonautas” compõem um arco de fuga. A referência a Fernando Pessoa se inscreve não apenas na letra, mas na própria ideia de que navegar é preciso quando não há mais onde permanecer. O barco torna-se imagem de saída de um governo de um país que o expulsa. Um sujeito tenta, pela linguagem, continuar existindo.

Mesmo mergulhado na incerteza daquele período, o disco é musicalmente seguro e sofisticado. Há uma reinvenção da bossa nova atravessada por restos de tropicalismo, por influências do rock inglês e americano, e por um experimentalismo que se anuncia nas guitarras de Lanny Gordin. Aparece aquele som fuzz de Jimi Hendrix que abre caminhos inusitados e convida quem ouve a abrir horizontes. O Brasil de Caetano se reescreve pela fricção entre línguas, ritmos e geografias.

A abertura do álbum, com a música “Irene”, é exemplar. Nascida como carta para a irmã adolescente, lembrança da risada que o mantinha são dentro da cela, a música abriga um jogo poético. A frase “Irene ri” é um palíndromo que se lê de um lado e do outro, como se fosse possível inverter o tempo e restaurar aquilo que foi interrompido. É um gesto mínimo, mas decisivo. Caetano estava organizando o caos incomunicável que um exílio provoca e o artista reconfigura em sua obra.

Outras músicas, como “Lost in the paradise” e “Não identificado”, apontam para um sentimento de suspensão e desenraizamento. São peças inclassificáveis, como se viessem de um Brasil que deixa de existir com a partida para o exílio e um destino que poderia ser Lisboa, Paris, mas que acaba sendo Londres. O disco branco é, no fundo, o primeiro mapa afetivo da diáspora tropicalista. A cantora Gal Costa ficou para trás e deu novos passos com Jards Macalé e Wally Salomão.

Encontro inesperado

Se o álbum de 1969 era a travessia em branco, com a imagem reiterada do navio, o disco de 1971 é a chegada numa encruzilhada sonora. Com a produção de Ralph Mace, Caetano dá um passo decisivo ao colocar o tropicalismo em diálogo direto com a música inglesa que fermentava a virada da década. É um encontro improvável entre a tradição brasileira e as texturas de bandas de rock como Blind Faith, que naquele período influenciavam profundamente Gilberto Gil.

Enquanto Caetano registrava suas faixas no estúdio londrino, Gil gravava sua própria versão da música “Can’t find my way home”, talvez uma das mais perfeitas formulações musicais do sentimento de um exílio, de estar longe de casa. A língua inglesa torna-se, ali, língua estrangeira e íntima ao mesmo tempo. Foi um território de deslocamento e invenção para Caetano e Gil.

O disco de Caetano abre com “A little more blue, uma música em camadas, lentíssima em seu desdobramento emocional. Surgem política, medo, saudade e a lenta corrosão do enclausuramento provocado pelo exílio. Gil vivia na rua, e Caetano se recusava a sair de casa. Tudo se condensa ali, como a prisão, a distância e a violência histórica. Mas o filtro está na delicadeza de uma composição que jamais grita o que quer dizer. A repetição dá a sensação de um eco, daqueles que são para ficar na cabeça.

Depois vem “London, London”, a canção mais conhecida do álbum. Extremamente melódica e aparentemente simples, ela carrega a imagem do sujeito que vaga pela cidade tentando encontrar sentido no cotidiano estrangeiro — algo que vai estar depois na música “Sampa”. Caetano observa o céu em busca de objetos não identificados, como quem procura uma palavra para aquilo que não se pode nomear com exatidão. Seria a solidão, o não pertencimento àquele lugar, o desejo de retorno ao Brasil?

Em “Maria Bethânia”, o gesto se torna quase epistolar. O irmão distante pede notícias, o cheiro do Brasil ou qualquer sinal de continuidade. Nas entrelinhas, descreve uma cidade ou um país que se constrói para ser destruído, imagem dolorosa e certeira de uma modernidade autoritária. Ao mesmo tempo, solicita notícias com os sinais de melhora (“better, better, Bethânia”). A faixa expõe a fratura entre aquilo que está fora e aquilo que permanece dentro, entre a memória familiar e o país e a cidade em ruínas.

“If you hold a stone”, por sua vez, encarna o momento mais inusitado do disco. A canção em inglês se dobra sobre a estética brasileira e reaparece como outra versão de “Marinheiro só”. É um jogo especular entre idiomas e sonoridades. Também é um gesto de originalidade radical, um modo de mostrar que o exílio não apaga a brasilidade, mas a reconfigura num espelho estrangeiro. O álbum se encerra com uma leitura extraordinária de “Asa branca”,agora transformada numa canção do exílio.

Colisões musicais

O disco “Transa” (1972) é o ponto de maturidade da experiência londrina. Se os dois discos anteriores revelavam um artista dividido entre perda e reconstrução, aqui Caetano parece finalmente dominar o vocabulário do exílio. Não é para se adaptar a ele, mas para torcê-lo, reinventá-lo e devolver ao Brasil uma música que já não poderia existir em outro lugar. É o disco em que a vida londrina se incorpora definitivamente à obra: as ruas, os idiomas, os amigos, as sonoridades, o ritmo interno de uma cidade.

A sonoridade que vinha do jazz, do blues e do soul ganha, agora, um encontro decisivo com o reggae, que Caetano descobrira caminhando por Portobello Road e ouvindo a diáspora jamaicana virar trilha sonora da cidade. O resultado está em faixas como “You don’t know me” e “Nine out of ten”. Essas canções parecem estar entre a melancolia das memórias e o pulsar das ruas londrinas. É um disco bilíngue de fato, por essa dupla respiração: uma que vem de casa, outra que nasce do estrangeiro.

A presença de Jards Macalé em “Transa” é decisiva. Depois de trabalhar com Gal Costa no Brasil, Macalé leva para Londres um violão que conhece tanto a delicadeza quanto o choque elétrico. Ele dialoga com a poética de Waly Salomão, outro companheiro desta fase. Eles compuseram “Vapor barato”, que fala sore velhos navios e casacos de generais. Há um espírito coletivo em “Transa”, por meio de um grupo de exilados que, mesmo longe de casa, inventa uma nova forma de Brasil.

A canção “Triste Bahia” é um dos momentos altos da discografia de Caetano. O compositor musicou um poema de Gregório de Matos, subvertendo a métrica e o sentido para criar algo inteiramente novo. A música carrega elementos da capoeira, do samba de roda e até da batida rock. O barroco colonial encontra enfim o desamparo contemporâneo em tempos de ditadura militar. A “Triste Bahia” de Caetano é o avesso de um lamento. Pode ser um caminho estético e político para o futuro.

Ao longo dos anos, a experiência do canto em inglês teve desdobramentos para Caetano. Esse diálogo com a canção estrangeira reverberaria mais. Em 1992, ele gravou uma versão extraordinária de “Jokerman”, de Bob Dylan. O que parece ser uma rabeca sertaneja que entra onde ninguém espera, surge o som dylanesco que atravessa o Nordeste brasileiro. O canto falado, meio declamado, meio narrado, ecoa Dylan sem imitá-lo. Caetano absorve a forma, mas devolve outra coisa.

O trato com a língua inglesa se desdobra, décadas depois, em versões que demonstram como aquele encontro entre mundos permaneceu em sua obra. Quando interpreta “It’s alright, ma (I’m only bleeding)”, por exemplo, Caetano não se limita a cantar novamente Dylan. Ele recorta um fragmento usado na trilha do filme “Deus e o Diabo na terra do sol”, de Glauber Rocha, e funde os dois imaginários. O canto de Dylan é reenquadrado pelo universo local de Glauber. A canção americana retorna como outra coisa.

O mesmo acontece quando ele revisita “Let it bleed”, dos Rolling Stones. A música se converte em algo profundamente baiano. O ritmo se abre, a pulsação muda, e ali aparece o canto da Bahia. É outra coisa, inclassificável, que só existe porque Caetano carrega consigo um arquivo cultural tão vasto quanto permeável. A fase inglesa, portanto, não foi apenas um período de sobrevivência ou adaptação. Foi uma abertura de horizontes.

Ao se deparar com Beatles, Dylan, jazz, blues, Blind Faith, rock e pop, Caetano teve de reorganizar a própria escuta. A música brasileira que havia aprendido com João Gilberto, a Bahia, o samba de roda, encontrou o contraponto. Desse choque nasceu um vocabulário que ele aprofundaria anos mais tarde em encontros igualmente improváveis, como o disco ao lado de David Byrne, dos Talking Heads. Novamente, não se sabe onde termina a MPB e começam a pulsação world music e a New Wave americana.