O novo filme de Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” (2025), confirma o cineasta pernambucano como um dos diretores mais importantes da atualidade. Sua obra já não pertence só ao cinema brasileiro, mas à cinematografia mundial, tendo reconhecimento pelos quatro cantos do planeta. Com esse filme, ele entra também para a linhagem dos grandes diretores nacionais, ao lado de Glauber Rocha e Eduardo Coutinho. São autores que fizeram das imagens um instrumento de investigação estética e política do Brasil.

Ao contrário de “Bacurau”, que mobiliza o espectador pela força do choque visual e sua ousadia, “O Agente Secreto” avança em outro sentido, por ser mais elaborado e profundo. O espanto e a identificação com os personagens dão lugar a uma inquietação mais silenciosa e duradoura. Kleber Mendonça parece trocar a força do grito, aquele chamado para resistir, pela reflexão. O resultado é um filme menos imediato, porém mais denso. É a obra que permanece na cabeça do espectador por mais tempo.

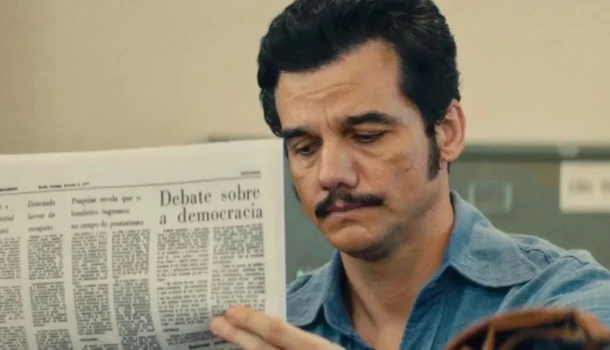

A narrativa se passa no ano de 1977, na cidade do Recife, e acompanha Marcelo (ou Armando), vivido pelo ator Wagner Moura. Ele é um professor universitário da área de tecnologia que retorna à cidade natal em busca do filho. Já nas primeiras cenas, surge o estranhamento. No posto de gasolina de estrada, onde o personagem abastece um Fusca amarelo, há um cadáver estendido no chão de terra. O frentista trata o corpo morto como se fosse parte da normalidade. O absurdo e o cotidiano se confundem.

A sequência seguinte, em plena viagem rumo a Recife, reforça o sentimento de desencaixe das coisas. Um homem fantasiado de monstro, parte de um cortejo de maracatu, aborda o carro de Marcelo de maneira ameaçadora. Um ser que vaga pelo caminho, à beira de um canavial que é o símbolo de milhões de coisas em Pernambuco. As imagens criadas por Kleber Mendonça já começam a assumir traços de espectros, entre o real e o imaginário, sonho e pesadelo.

É nesse terreno de aparições, lembranças e memórias que o filme se constrói. Nada é inteiramente explicado, tal como as lendas urbanas e assombrações. As situações se abrem em múltiplas direções, e a própria narrativa se recusa a fechar o sentido de imediato. Cabe ao espectador costurar as lacunas, para reconstruir a história a partir de idas e vindas. O efeito é deliberado. O filme reproduz a forma de percepção de uma pessoa e também o sentimento de um país que se recusa a pensar suas experiências.

Mundo das assombrações

Em “O Agente Secreto”, Kleber Mendonça está próximo do registro que o crítico inglês Mark Fisher chamou de “assombrologia”. É a presença dos espectros (as assombrações, na fala popular do Recife) que vagam pela cabeças de pessoas e comunidades. O fantasma é essa figura que ocupa o mundo entre os vivos e os mortos. Não existem, mas sabemos descrevê-los e temê-los. Imagens do passado são exemplos dessa situação que não é uma coisa, nem outra no presente. Mas são “reais”.

O protagonista se refugia em um condomínio habitado por personagens que podem ser perseguidos políticos ou pessoas que fogem da polícia. Eles se chamam de refugiados. Há ali no filme, inclusive, um casal de angolanos, cuja presença conecta o Brasil ao trauma das guerras coloniais dos anos 1970 e ao terror que atravessa o filme. A figura de dona Sebastiana, uma senhora de quase oitenta anos que administra o abrigo, é uma dessas presenças improváveis que dão medida humana ao delírio.

Kleber Mendonça constrói, com essa comunidade subterrânea, uma espécie de país paralelo, onde sobrevivem os que foram expulsos. As camadas ou as histórias se multiplicam pelo filme. Não se queira achar sentido em tudo. A vida cotidiana é isso: esbarrar com pessoas pela rua, assistir a situações inexplicáveis. Uma das graças de “O Agente Secreto” é trazer a multidão, os casos e causos. Numa cena, Marcelo sai de um prédio e entra no meio de uma festa de rua, ao som de frevo.

Em um dos vários planos da narrativa, o filme revela a infiltração da violência em todas as camadas da sociedade. Marcelo é perseguido por dois homens, figuras sinistras enviadas por um executivo de uma empresa estatal, ligado ao projeto que ele havia tentado impedir no passado. A ditadura aparece aqui não como regime, mas como lógica de funcionamento do país. O terror está nas engrenagens civis, empresariais e burocráticas que sustentavam a ditadura dos militares.

A repartição onde Marcelo passa a trabalhar (e a se esconder) é um lugar em que a opressão se manifesta na banalidade cotidiana. O delegado que chefia o local comemora a notícia de jornal sobre 91 mortes no carnaval e, com prazer na fala, antecipa aos interlocutores que o número vai chegar a cem. É nessa expressão do banal que o filme se aprofunda. Tudo vira rotina. A tranquilidade das cenas embute uma série de catástrofes que acabam surgindo e estampam as manchetes de jornal.

A perna cabeluda

Entre as imagens poderosas do filme, está a da perna cabeluda. Inspirada numa lenda recifense dos anos 1970, quando os jornais publicavam relatos sobre uma perna que surgia à noite, atacando as pessoas, Kleber Mendonça transforma a fábula popular em símbolo político. A perna, descobrimos, pode pertencer a alguém morto pelo delegado. Quem sabe, pode ser a perna de um desaparecido político. De um corpo torturado, pode ter restado apenas aquele fragmento, reaparecendo na barriga de um tubarão.

O detalhe absurdo é o pedaço de um corpo que sobrevive à aniquilação e tem vida própria. Nas páginas do jornal, a perna cabeluda realiza um mega ataque num parque do Recife onde se pratica o “amor que não ousa dizer seu nome”. Muitos críticos viram uma homenagem ao cinema de horror dos anos 1970. Mas a perna cabeluda é mais do que um aceno à estética trash ou gore. Pode ser a tradução imagética daquilo que Mark Fisher descreveu como o fantasma, o passado mal resolvido e o futuro que é cancelado.

Outro eixo importante do filme surge na relação de Marcelo com o sogro, Alexandre, um projetista do Cine São Luiz, o grande cinema do Recife. Essa linha narrativa reconecta “O Agente Secreto” a “Retratos Fantasmas” (2023), o filme-documentário anterior de Kleber Mendonça. Se lá ele tratava do desaparecimento das salas de cinema, aqui o sumiço é também das pessoas, da cultura e da vida. As salas de cinema que viram drogarias e clínicas médicas, os corpos, as vozes: tudo se torna fantasma.

O desfecho do filme desloca o tempo para o presente. Duas jovens escutam gravações antigas, feitas em 1977, e só nos instantes finais se entende o sentido dessa escuta. É um final que alguns têm chamado de anticlímax, mas que talvez seja o oposto disso. As fitas, com seus chiados e pausas, são a ponte entre os tempos. O filme deixa no ar uma pergunta sem resposta: o que se faz com um passado que não passa? O que fazer com um país que convive com seus mortos sem reconhecê-los?

Kleber Mendonça Filho não oferece soluções, nem redenção, é claro. O sentido político jamais poderia ser um “fim” ou propor uma saída, como sugere final de “Bacurau”. O filme ilumina o espaço onde o real e o espectral se confundem, e onde talvez o Brasil parece se reconhecer melhor do que em qualquer outro lugar. Em “O Agente Secreto”, os fantasmas não pedem exorcismo. Pedem escuta, simplesmente isso. São eles que lembram que há imagens e histórias que continuam à espera de quem possa contá-las.