Ninguém vive sem dinheiro, a cruenta força que move o mundo. Atropelando consciências, essa ferramenta essencial para a civilização promete liberdade, mas encarcera; garante autonomia, e logo mostra sua sanha por dominar; ludibria os mais espertos com seu charme monstruoso. Dinheiro não corrompe ninguém, dizem alguns, apenas desvela a oculta natureza de certos indivíduos, que, diabolicamente encantados, tratam de se esquecer de valores que estorvam a subida. Honestidade torna-se medo, e honra, um luxo arcaico a que nem todos podem se dar. O homem vai perdendo-se numa corrida tola, sem perceber que larga pelo caminho o tesouro que ninguém poder-lhe-ia afanar.

Considerado um dos pais da filosofia, o grego Aristóteles (384-322 a.C.) dedicou a vida a fim de provar que de tudo, rigorosamente tudo na vida, tira-se uma lição a que nunca será possível renunciar no que toca a viver em harmonia e paz. Aristóteles concluiu que sobre toda ciência, acima de todo o conhecimento humano, paira um conjunto de domínios a respeito de todas as áreas do saber: a metafísica, a substância incorpórea que transcende a carne. A alma reta é, indubitavelmente, o maior exemplo de intrepidez e bravura a que alguém pode aspirar, em especial neste nosso insano século 21. Sociedades contemporâneas não têm pejo nenhum de descartar os virtuosos pelos oportunistas, estabelecendo um modelo perigoso, que confunde progresso com uma total ausência de limites.

Para Arthur Schopenhauer (1788-1860), a vida era somente uma vontade de vida, isto é, existimos sob a forma de mera sondagem de nossos próprios desejos, em especial dos mais vagos, quiçá tétricos. O pessimismo do alemão funda-se na ideia da errônea busca do homem por estabilidade e certezas mirando o perecível.

Em “O Mundo Como Vontade e Representação” (1818), seu trabalho mais célebre, Schopenhauer defende o conceito de vida sob a forma de uma vontade de vida. Interdita-se ao gênero humano a soberania e a prudência diante de seus quereres, uma vez que deseja, espalha destruição por todo lado. Há, portanto, que se negar toda vontade, mesmo (ou principalmente) as que, ao olhar ligeiro, induziriam a supostas boas ações.

Schopenhauer esclarece — mas não justifica — as iniquidades sociais, em tantas circunstâncias sustentadas por sistemas econômicos que exploram a miséria e glorificam os apanágios. O desalento não é uma chaga que martiriza alguns, mas uma peste global, reflexo de um mundo que cedeu lugar ao fácil em detrimento do sólido. A metafísica de Aristóteles e o pessimismo de Schopenhauer, contribuições vitais da filosofia para a humanidade, não raro ilustram roteiros de filmes os mais diversos, de maneira tão nuançada que nem chegamos a dar por isso. Dez produções na Netflix figuram nessa lista como momentos em que a beleza da arte cinematográfica encontra a ciência das ciências e suas atormentações libertadoras. E não pode haver nada mais estimulante que a simetria perfeita, a da forma com o conteúdo. Uns poucos morrerão ricos; quase ninguém morrerá sábio.

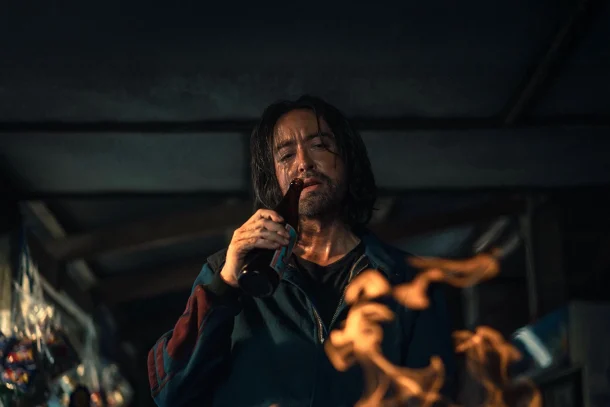

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixO dinheiro por si só não é um mal. Num mundo de aparências, o que se faz com o dinheiro, sim, pode ser um problema, e a partir do momento em que os bens materiais definem a percepção dos outros a nosso respeito, um abismo de ilusões está formado. Muitos irão empenhar a alma para tentar pertencer a um universo exclusivo e paralelo, perdendo-se irremediavelmente passado algum tempo; outros, a minoria, chegam lá, cientes de que terão de pagar um preço talvez injusto. Enriquecer sem fazer esforço é o sonho de nove décimos da humanidade, não importa quais sejam as consequências ou se é preciso atropelar a lei ou noções básicas de ética e moral, como se assiste no ótimo “Depois que Morri, Todos me Amam”. Mais uma vez, o ponto de vista do cinema tailandês acerca dos assuntos que continuarão torturando a natureza humana eternidade afora causa espécie graças à clareza em chamar as coisas por seus verdadeiros nomes, uma qualidade cada dia mais infrequente em Hollywood que Nithiwat Tharatorn sabe manejar como poucos. O diretor alinhava a primeira sequência ao coração do filme, quando Toh estreita relações com Petch, um colega ainda mais ambicioso — e nada intimidado com um eventual processo ou a cadeia —, e fica convencido a desviar e trinta milhões de bahts, cerca de cinco milhões de reais, de uma cliente em situação anômala. O desempenho de Naracha Chanthasin e Vachirawich Wattanapakdeepaisan expia quaisquer pecadilhos do longa, delirante e cru em igual medida.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixTodos nós temos nossos mistérios, indecifráveis, por mais que pensemos o contrário. Entretanto, quando a aura de segredo torna-se nossa maior qualidade, é óbvio que há alguma coisa de muito errado. Esse é o mal de Leda Caruso, a professora de literatura comparada vivida por Olivia Colman, perdida, ou melhor, assolada por suas lembranças. Talvez houvesse solução para um de seus muitos sofrimentos, mas ela não parece tão interessada. Escrava da vida que teve e que já não tem há muito, sem nunca se decidir entre se deixar envolver pelos braços frios do passado ou encarar a realidade, por mais dura que seja, mas sempre melhor, por trazer consigo uma esperança de transformação, a protagonista de “A Filha Perdida” é uma mulher tomada pelo desespero. Um desespero que a paralisa. A adaptação de Maggie Gyllenhaal, de 2021, para o romance homônimo da escritora Elena Ferrante é um debute respeitável da atriz na direção. Publicado em 2006, “A Filha Perdida” narra as desventuras de uma mulher fragmentada, incapaz de lidar com a verdade e suas consequências, ou pelo contrário, tão acostumada a ter de encarar verdades tão contundentes que tem de aumentar a dose um pouco mais a cada dia, a fim de provar a si mesma que está viva. E foi por aí mesmo que Gyllenhaal se embrenhou, sem pejo, como Ferrante, de apontar as contradições de Leda, empenhando-se por tentar encontrar o xis do problema da personagem.

Niko Tavernise / Netflix

Niko Tavernise / NetflixO fim está próximo e ele vem do alto. Por trás de grandes sucessos do cinema, todos dotados de algum grau de cinismo e descrédito na humanidade, em “Não Olhe para Cima” Adam McKay apresenta a sua versão para o maior medo da humanidade — e grande alívio para alguns —: a iminência da morte. Lançado em 2021, depois de quase dois anos de isolamento compulsório devido a uma pandemia que botou muita gente louca e matou outro tanto, McKay joga no caldeirão de seu filme suas impressões mais cômicas e dramáticas sobre as redes sociais como um foco perene de hostilidade e subversão de valores, o desenvolvimento tecnológico irrefreável, as reviravoltas do clima, a futilidade de pessoas que se pensam célebres, ou seja, a vida no século 21, mantendo cada assunto em sua gaveta correspondente e embaralhando-os quando lhe convém. Deliberadamente aloprado, em momento algum “Não Olhe para Cima” abre mão de manter o espectador na rédea curta, mostrando-lhe, até de modo didático, com o que importa se preocupar ou não.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixDirigido por Charlie Kaufman, “Estou Pensando em Acabar com Tudo” é uma obra desconcertante que mistura drama psicológico, romance e horror existencial. O filme acompanha uma jovem que acompanha seu namorado em uma viagem para conhecer seus pais, mas a narrativa rapidamente se torna uma exploração de identidade, memória e percepção da realidade. Kaufman subverte expectativas, transformando uma história aparentemente banal em um mergulho perturbador na mente humana. Jesse Plemons e Jessie Buckley entregam performances intensas, com Buckley transmitindo vulnerabilidade e confusão emocional de maneira impressionante. O roteiro desafia a linearidade temporal, mesclando lembranças, fantasias e realidades alternativas, mantendo o espectador em constante tensão. A cinematografia de Łukasz Żal reforça o clima onírico e claustrofóbico, usando espaços vazios e cores frias para intensificar o desconforto. A trilha sonora, pontuada por canções melancólicas, contrasta com momentos de absurdo e surrealismo, ampliando o caráter psicológico da narrativa. A obra questiona temas como identidade, arrependimento e o medo da solidão, convidando à reflexão profunda. O ritmo lento e a estrutura fragmentada podem desafiar o público, mas reforçam o caráter experimental do filme. O desfecho ambíguo deixa uma sensação duradoura de inquietação e perplexidade. Kaufman cria um filme que é tanto um pesadelo psicológico quanto uma meditação filosófica sobre a existência humana.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixSozinhos, sem quaisquer vínculos familiares e com alguns problemas sociais, os vizinhos Andy e Mike foram feitos um para o outro. Eles não sabem ao certo o que é a felicidade, mas felicidade para eles é comer pizza congelada todos os dias, assistir a filmes antigos de kung-fu, tentar decifrar enigmas bestas e, claro, praticar paddleton, um jogo inventado pelos dois. A vida nada empolgante desses amigos segue seu curso monótono, mas perene na comédia dramática de Alexandre Lehmann, até que Mike é diagnosticado com câncer no estômago e sente que não vai viver muito mais. A fim de preservar sua qualidade de vida e o pouco que lhe resta de sanidade mental, Mike toma uma decisão: prefere morrer o mais breve possível, enquanto ainda tem saúde, por meio do suicídio assistido, legalizado em alguns estados americanos.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixUma das antenas mais sensíveis da humanidade, o cinema produz filmes que traduzem tão bem o zeitgeist, o espírito do tempo em que são gerados, que até parecem surgir por meio de algum fenômeno entre o espontâneo e o mágico, pairando acima de nossas cabeças como se apenas à espera de alguma oportunidade para se materializar. Prenhes de uma ideia central aparentemente inconcebível tomando-se a perspectiva cênica, essas histórias gritam a um diretor que lhe enxergue o potencial revolucionário de dizer as coisas mais óbvias de uma maneira para a qual ninguém atentara até o momento. O conceito original de “O Poço” por si só legitimar o belo desempenho do filme de Galder Gaztelu-Urrutia no TIFF, o Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, em setembro de 2019, ano em que foi lançado — embora tenha sido consagrado sob uma classificação cheia de ocultas idiossincrasias (mas nem tanto), sugestivamente denominada Midnight Audience Award, Prêmio da Audiência da Meia-Noite. A narrativa que Gaztelu-Urrutia conduz com mão firme, como o tacho de uma iguaria muito delicada que exige que se tenha a massa em evolução constante, transcorre quase inteiramente dentro de um dispositivo arquitetônico meio futurista, meio camusiano. Longe de requentar ideias de outros filmes, congêneres ou semelhantes, o que o diretor faz é burilar sua obra-prima como um fino carpinteiro, até chegar à perfeição de uma alegoria inteligente e ousada, que tanto pode se referir à sociedade de um país qualquer da América Latina, desigual e injusto, como sobre o próprio gênero humano, onde quer que esteja. É da natureza mesma do homem subjugar seu próximo e tirar dele todas as vantagens que encontre. Até um naco de carne.

Rolf Konow / Netflix

Rolf Konow / NetflixA depender de onde se queira chegar — e de que jeito —, uma origem humilde pode ser um grande obstáculo. Essa é a primeira ideia defendida por “Um Homem de Sorte”, cujos personagens vão entrando numa espiral que mistura aspirações por fortuna e prestígio, de um lado, contra um verdadeiro sistema, organicamente constituído, poderoso e que não tem a menor intenção de ceder espaço a quem quer que seja, do outro. Por que então esses mundos paralelos ousaram se cruzar, afinal? Essa é a pergunta que o filme de Bille August tenta responder. O roteiro, adaptado do romance “Lykke-Per”, escrito pelo dinamarquês Henrik Pontoppidan (1857-1943), prêmio Nobel de Literatura de 1917, e publicado em oito volumes entre 1898 e 1904, puxa a corda do melodrama de tal maneira que, em diversos momentos, se tem a nítida impressão de que ela não vai suportar. Contudo, August, cujo “Pelle, o Conquistador” (1987) foi agraciado com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1989, sabe muito bem a hora de sair de cena e deixar que seus personagens falem por si sós. O aspecto eminentemente choroso da história é o que prevalece; entretanto, o pulo de gato no trabalho de August é o modo sorrateiro como escolhe dizer o que nunca é explicitado, mas todos sabemos exatamente do que se trata. O filme de Bille August decerto é um dos mais sofisticados do cinema do século 21, mesmo em se refinando o corte a somente os produzidos pela crescente indústria cinematográfica da Dinamarca, plena de genuínas obras de artes. A sequência da despedida de Per e aquela que poderia ter sido a mulher de sua vida, é sutil, mas impactante, e prova que, malgrado se repitam em dadas circunstâncias, cada filme seu encanto diferente. “Um Homem de Sorte” não foge à regra.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixO mundo cresce à razão geométrica, enquanto os recursos para acompanhar tanto crescimento — e tanta gente — se expandem em progressão aritmética, aos poucos. Esse parece ser o plot de “Onde Está Segunda?”, do diretor Tommy Wirkola. Os filmes de ficção científica são pródigos em se valer de expedientes os mais mirabolantes a fim de levar um enredo que anuncia futuros nada promissores. Aqui, sete irmãs gêmeas, nascidas num contexto histórico de rigoroso controle da natalidade, só conseguiram ter uma existência razoavelmente normal graças à obstinação — e à criatividade — do avô, que passa a chamá-las atribuindo a cada uma delas um dia da semana; do contrário, apenas uma seria admitida na vida em sociedade, enquanto as demais permaneceriam congeladas, até que a conjuntura fosse menos nebulosa, a produção de alimentos fosse suficiente para todas as bocas e a economia não ameaçasse mais colapsar. As irmãs seguem com as atividades de sempre, até que, trinta anos depois, uma desaparece sem deixar rastro. O filme conduz a narrativa adequadamente, privilegiando as sequências de ação e relegando o maior detalhamento das idiossincrasias psicológicas de cada personagem a um segundo plano, embora Noomi Rapace não deixe a peteca cair por completo e forneça, por meio do bom desempenho em cena, pistas a fim de que o espectador saiba quem é quem.

Divulgação / Paramount Pictures

Divulgação / Paramount PicturesTalvez não haja mais espaço no cinema para filmes como “Forrest Gump — O Contador de Histórias”, um sonho, um delírio, a materialização dos pensamentos mais verdadeiros e mais tresloucados de um homem que percebeu desde muito cedo que jamais poderia enquadrar-se no mundo — um lugar que, na verdade, não era capaz de despertar-lhe nenhum sentimento genuíno —, e se foi aprisionando cada vez mais no vastíssimo universo que com esmero criou para si mesmo, ajudado por quem sempre dispensou-lhe o mais fiel escárnio. O filme é a junção ditosa do roteiro irrepreensível de Eric Roth e Winston Groom (1943-2020), da direção segura e inspirada de Robert Zemeckis, dos efeitos especiais da equipe supervisionada por Allen Hall e, claro, do elenco fabuloso, liderado pelo único ator que poderia exercer tal arriscada função. Mesmo dono de um dos rostos mais conhecidos do mundo já em 7 de dezembro de 1994, quando da estreia — além do carisma magnético e do talento que soube burilar como poucos —, Tom Hanks dá um passo muitas vezes maior que as pernas, com a licença do trocadilho, e se consagra de uma vez para sempre como um grandes heróis no panteão de Hollywood, com todo o mérito. O tamanho senso de humanidade de seu protagonista convence-nos de que qualquer um tem em si o seu lado Forrest, que vai tratando de sufocar, para o bem e para o mal, ao longo da vida.

Divulgação / Versatil Home Video

Divulgação / Versatil Home VideoHá uma poesia escandalosa, maldita, em “O Túmulo dos Vaga-Lumes”, surpreendentemente um dos melhores filmes de guerra de que se tem notícia. Pode ter sido cálculo falar de um assunto tão indigesto e plural usando da suavidade e do controle da animação; todavia, é precisamente por meio de traços simples e cenas que se desenrolam sem pressa, dando ao público tempo para absorver tudo quanto acontece, que Isao Takahata (1935-2018) vai ao ponto e mostra bem mais do que se poderia esperar de um desenho animado. A experiência diante do roteiro de Takahata, baseado no romance semiautobiográfico de Nosaka Akiyuki (1930-2015), de 1967, é uma imersão tão profunda nas contradições inevitáveis da condição humana que acaba-se questionando também a função desse gênero e do próprio cinema, um caminho a mais para se denunciar a estupidez, a intolerância, o ódio, e, no outro polo, a pulsão de vida confrontada com a morte que contamina tudo. Na iminência do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), bombas de napalm caem com mais frequência sobre o Japão, pontuando a cena dos pontos de fogo que se estabelecem como a marca visual mais impactante aqui. Os incêndios tornam-se ainda mais devastadores num bairro humilde de Kobe, onde os casebres são erguidos com madeira e papel. Num deles, moram Seita e Setsuko, um adolescente de uns quinze anos e sua irmã caçula uma década mais nova, que, como se vai assistir instantes depois, ficarão órfãos de mãe, vítima de queimaduras graves depois de uma das últimas ofensivas americanas. Naquela gruta onde os protagonistas vivem seus dias mais venturosos e trágicos, iluminada pelos pirilampos que morrem de exaustão, imolando-se em nome da beleza, cabe o mundo inteiro, mais e mais enganado e enganoso, como sugeriu Platão (428 — 348 a.C.) há 2.500 anos.