No papel áspero do Quartel de Ichigaya, a caneta assina um adeus; o ar frio de fim de novembro entra pelas frestas e deixa a pele atenta: 25 de novembro de 1970. Mais cedo, na editora, ele entregara o derradeiro volume de “O Mar da Fertilidade”, uma brochura sem colofão, com as galés riscadas e as margens manchadas de grafite. O balcão cheirava à cola e à celulose recém-cortada; o selo prensou seco, gravando a data, a hora e a rubrica nítida; o livro, depois, repousou na prateleira. Do lado de fora, Tóquio falava baixo: os pneus sobre o asfalto úmido, as placas de metal vibrando no chão, o vapor breve nas bocas. Então o corpo tomou a direção de Ichigaya, um trajeto curto, com o vento ardendo nas orelhas e o couro do casaco rangendo nos ombros. O romance ficou ao fundo, uma luz deixada do outro lado da porta. À frente, um relógio de parede marcava os saltos regulares. Cada avanço do ponteiro media o intervalo entre a frase e o gesto.

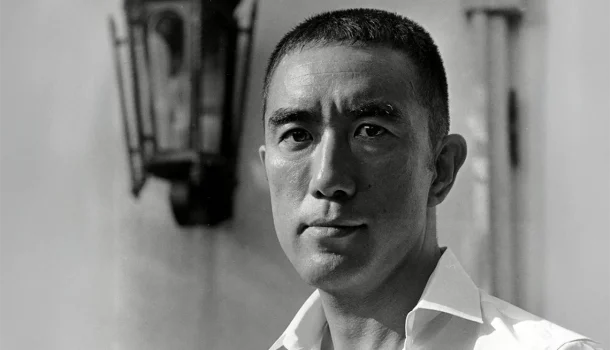

Chamava-se Hiraoka Kimitake. Nasceu em Tóquio, em 14 de janeiro de 1925; a infância, vigiada por adultos severos, corria em páginas pautadas: os horários a lápis, os cadernos empilhados, a casa respirando por portas de correr. Na Gakushuin, um colégio tradicional da elite, estudou com disciplina: as fichas numeradas, os verbetes copiados a tinta firme, as margens medidas à régua. O pós-guerra abriu janelas frias; por um breve período, ocupou uma mesa no Ministério das Finanças, com o papel oficial, os pareceres em série e os datadores marcando o expediente. O nome novo, criado na adolescência aplicada, saiu do caderno, passou à lombada e às colunas da imprensa. Yukio Mishima: a assinatura que fixa o mundo em linhas retas e ainda deixa no ar o pó fino do papel.

Chegou 1949: “Confissões de uma Máscara” atravessou o pó do pós-guerra e pousou em balcões de madeira gastos, sob as lâmpadas de zumbido baixo. A tinta fresca, a cola barata, as prateleiras rangendo, o troco miúdo esfriando a palma; o livro alcançou as mesas modestas e as bibliotecas severas, um espelho encostado na pele. Era uma prosa de frase limpa, sem ornamento entre o olho e o objeto. Havia o gosto pelo gesto mínimo, pela dobra do lenço, pela disciplina do silêncio. Cada período soava uma chancela; fixava o trêmulo e deixava no peito uma marca de revisão.

Sete anos depois, “O Pavilhão Dourado”: o incêndio de 2 de julho de 1950 no Kinkaku-ji (um templo zen em Kyoto), às 2h30. A noite tinha a temperatura da água parada; a madeira virou cinza; o lago recebeu véus escuros; a réplica, mais tarde, renasceu peça a peça. Naquele romance, a beleza deixava a promessa difusa e ganhava hora, lugar, superfície. Rangia ao toque, pesava no braço, deixava farpas invisíveis nos dedos. A cada página, o desejo ia para uma mesa fria de exame; a fascinação permanecia atrás do vidro. O leitor se inclinava, recolhia da água um fragmento queimado e entendia: o brilho também ardia e, ainda assim, pedia o nome, a data, a assinatura.

No fim dos anos 1950, a vida doméstica ganhou contorno: em 1958, o casamento com Yōko Sugiyama; em 1959, a filha Noriko; em 1962, o filho Iichirō. Um álbum de papel espesso registrava as datas no verso, a letra miúda já seca, os cantos macios de tanto manuseio. No cinema, 1960 trouxe “Afraid to Die”, com a letra e os vocais do tema assinados por ele; o vinil, com o encarte econômico, guardava a voz com a poeira de estúdio. Em 1966, “Patriotismo”, um filme curto no registro do Nô (teatro clássico de máscaras e economia de gestos); a câmera observava à distância, o cenário ficava reduzido ao essencial. Em 1968, “O Sol e o Aço”, um ensaio em que a musculatura e a frase se tocavam sem rodeio; o metal e a sintaxe na mesma linha de tensão. O corpo entrou na contabilidade do dia: os halteres marcando o piso, as séries alinhadas no caderno de capa dura, as refeições medidas sem exotismo. A página acompanhou a repetição e a carga progressiva. Sobre a mesa, havia as canetas confiáveis, o papel de gramatura previsível, as pilhas etiquetadas por data. O trabalho ganhou resistência; cada reescrita era uma série completada com a respiração contida.

Ainda em 1968, a Tatenokai, a Sociedade do Escudo: um grupo cívico privado e disciplinado, fundado por Mishima, que treinava junto à Força de Autodefesa do Japão (as forças armadas do pós-guerra). Havia a ata simples, o estatuto curto, o uniforme azul-escuro no cabide, com o vinco ainda frio do ferro. Os pátios eram varridos cedo, os treinos combinados, as listas de presença de tinta espessa, as rubricas firmes, os crachás em envelope pardo. Eram pouco mais de cem nomes, um número que cabia numa sala de instrução. A cidade olhava com reserva curiosa. O projeto não se escondia; passava pelas portarias com a autorização visível, cumpria os horários, ocupava os tapetes de treino marcados pelo uso. Havia calendário e lugar; um auxiliar anotava o dia e a hora antes de vestir o casaco.

Chegou a manhã de 25 de novembro de 1970. Mais cedo, o escritor deixara, na editora, o volume final de “O Mar da Fertilidade”. Em seguida, o uniforme da Tatenokai e o rumo a Ichigaya, a sede do Exército Oriental em Tóquio, hoje no complexo do Ministério da Defesa. Houve a entrada com quatro jovens, Masakatsu Morita, Hiroyasu Koga, Masahiro Ogawa e Masayoshi Koga, e a tomada do gabinete do comandante Kanetoshi Masuda, que teve as mãos atadas. No pátio, a rotina foi suspensa. Na sacada, houve a fala sobre a Constituição de 1947 e o Artigo 9, a cláusula pacifista de renúncia à guerra que, na visão dele, tirava o músculo institucional e afastava o país da tradição imperial. Veio o pedido à tropa; a resposta chegou em vaias, em incredulidade, em silêncio de aço.

Houve o retorno ao gabinete. Sobre a mesa, estavam as declarações e os panfletos mimeografados pedindo a revisão constitucional. No chão, estendia-se a esteira provisória. A lâmina passou por um pano com óleo. O gesto tinha nome: seppuku, o ritual samurai de abrir o ventre e afirmar a responsabilidade, encerrado pelo golpe de um kaishakunin, o assistente encarregado da decapitação misericordiosa. Naquele fim de outono, o rito já estava fora do costume vivo; voltou em ato extremo e deliberado, pesando sobre décadas de modernização e derrota recente. O escritor se ajoelhou. O corte saiu firme. Morita falhou no papel de kaishakunin; Hiroyasu Koga completou a decapitação com a precisão de um dojo (sala de treino de artes marciais). Depois, Morita também se matou e Koga decapitou o companheiro. A sala reteve o odor metálico. No chão, a saya vazia, o metal com o filme brilhante, a parede caiada com os respingos mínimos. A cena permaneceu.

Nos dias anteriores, as pistas se alinhavam em cédulas de protocolo: os treinos em instalações militares, as reuniões discretas, o discurso rascunhado de vocabulário contido, o volume final entregue no prazo, as cartas de caligrafia firme. Tudo apontava para um gesto em que a obra e o corpo partilhariam a mesma gramática. Quando ocorreu, o país entendeu o choque. Foi teatro político letal diante de um exército em serviço, um desafio frontal à lógica do pós-guerra. A notícia percorreu as redações, as repartições, as casas. Em pouco tempo, ninguém teve dúvida: o escritor tirou a própria vida seguindo um rito antigo, uma mensagem dirigida ao presente. O presente, diante do corpo, respondeu com os papéis imóveis: a Constituição permaneceu e a luz no pátio alongou as sombras.

O alvo explícito: o Artigo 9. Nos papéis frios da repartição (os panfletos mimeografados de letras borradas, os memorandos em pastas de cartolina de abas gastas), a cláusula seguia intacta. Em salas de luz fluorescente, as mesas de feltro verde empilhavam os despachos; as almofadas de selo escureciam com o uso; as telefonistas anotavam os recados. A cláusula permaneceu e a tarde se dobrou dentro das pastas.

Chamaram o episódio de tentativa de golpe. O papel contava outra história. Nos autos, nas listas de presença, nas notas internas, aparecia o desenho exato: a maioria da Tatenokai alheia ao plano, nenhuma mobilização ampla, ausência de coordenação entre as unidades. Era um ato fechado em si, um manifesto datado e letal; o noticiário ampliou com as manchetes e a linotipia em plena carga. O contracanto estava nos documentos: os organogramas, os crachás, os boletins, a folha com o nome do comandante do Exército Oriental (Kanetoshi Masuda, grafado por engano como “Mashita” em reportagens estrangeiras daquele dezembro). A prova endireitava a letra. Diante do documento, o rumor perdia fôlego.

Depois, a Justiça: os processos, os interrogatórios, as sentenças; o papel engordurado pelo manuseio. Os sobreviventes cumpriram a pena e deixaram a prisão em 1974 por bom comportamento, caso de Hiroyasu Koga e de Masahiro Ogawa, com a idade de vinte e seis anos registrada no formulário. O noticiário esfriou; os cadernos de política viraram a página; as vidas buscaram um horário possível. No fundo da estante, ficaram as datas e os números, o arraste surdo das caixas, a lombada esfolada ainda guardando a rubrica.

Enquanto isso, a obra seguia por outra via, com a grafia austera e a arrumação precisa. “O Mar da Fertilidade” ergueu quatro pilares: “Neve de Primavera”, de 1968; “Cavalos em Fuga”, de 1969; “O Templo da Aurora”, de 1970; “A Queda do Anjo”, de 1971, uma publicação póstuma cujo capítulo final recusa a existência de uma personagem e apaga, no plano literário, o que havia sido construído nas páginas anteriores. Sem fogos; era um despacho conclusivo. Em “O Sol e o Aço”, os termos do treino iluminavam a frase: o shinai (espada de bambu), a tsuba (guarda-mão), o hamon (linha temperada que corre na lâmina). O vocabulário do dojo emprestava a coluna à sintaxe; a sintaxe devolvia a postura ao treino. O corpo virava rotina de revisão. A mesa de trabalho segurava a poeira: o verniz gasto da cadeira, a luminária inclinada, as provas marcadas por lápis e caneta em cores distintas para evitar cruzamentos de correções. O sistema permanecia claro, com ritmo certo.

As imagens de Eiko Hosoe, em “Barakei (Ordeal by Roses)”, acrescentavam uma camada dupla, de arquivo e de cena: o slipcase rangendo ao sair da luva, o papel sedoso devolvendo a luz, a tiragem numerada a lápis; a encenação explícita do pacto entre o fotógrafo e o modelo. Ainda assim, o centro do conjunto residia nos livros e nos comprovantes do dia: os recibos de academia dobrados no bolso, as cartas com as marcas de correio vincando a data, os bilhetes de trem guardados em envelopes de bordas amareladas, os programas de teatro com valores e assentos marcados. Esse conjunto rejeitava a pressa. Pedia a mesa, o silêncio, o olho demorado.

Kyoto preservou o incêndio de 1950 em painéis com as legendas e as fotos com a hora e o dia e, na reconstrução, renovou o compromisso com o azulejo e a madeira tratados. Tóquio manteve as livrarias de usados, onde as lombadas arranham a vista, e as prateleiras em que as edições japonesas encostam nas traduções, com os preços antigos em ienes anotados na primeira folha. Uma biografia também se lê pelas margens. O país muda; os objetos acumulam a película de poeira. Tudo se data. A figura pública reúne o escritor, o dramaturgo, o ensaísta, o atleta amador e o líder de grupo cívico com o estatuto publicado; uma combinação sem fórmula pronta. A precisão de prosa e a previsão de rotina dizem mais do que qualquer resumo grandiloquente. Ele pensava por colunas de tempo e por pilhas de papel.

O itinerário daquele dia cabia em uma respiração: a editora ainda com o corte do papel fresco, a chancela seca na palma, a saída para Ichigaya, o portão que se abre, a galeria de cal fria, o gabinete de madeira pesada, o passadiço, a voz no vento sem eco, o retorno à sala, o ritual antigo fechando a página. A pressa de um juízo ficava fora de lugar. A literatura recusava atalhos. Os papéis também.

Permanecia o feitio de trabalhador. Acordar cedo. Treinar. Escrever. Reler. Em cada etapa, havia um objeto discreto sustentando o dia: os halteres ferindo o piso, a folha pautada, o lápis de ponta que arranha o papel, a pasta de fibra guardando as cartas. O resultado era frio por escolha. O calor vinha do andamento obedecido. O leitor encostava a mão nesses materiais e percebia, por baixo, o pulso da frase.

Mishima perseguiu uma forma para enfrentar realidades refratárias a slogans. A mesa, o treino e o roteiro das horas sustentavam a prática deliberada, com as contradições à vista. A insistência na prova material (o livro datado, o recibo, o uniforme no cabide) dava à inquietação um corpo verificável. No fim, a obra e o gesto buscaram a mesma gramática: a intensidade calibrada até a forma aguentar. Ausência de conforto. Havia ritmo, havia escolha, havia risco. O leitor fechava o livro e levava esse andamento consigo; menos um destino a celebrar, mais uma medida da própria frase contra a matéria dos dias.