A lâmpada amarela treme um pouco. É fim de década, a Constituição de 1988 ainda fresca no papel; o país reaprende a respirar depois de anos duros, Nara Leão também. Na mesa de cabeceira, há comprimidos alinhados, um copo pela metade, um guardanapo com duas palavras sublinhadas. Ela ajeita o travesseiro, testa a altura da voz, volta uma sílaba, fixa a nota. Não há plateia, apenas o tique do relógio e o arranhar discreto do prédio antigo. A melodia encontra passagem e segue baixa, em tom de conversa. Lá fora, o elevador desce devagar, cabos roçando. No quarto, a respiração sustenta o compasso. O corpo pede pausa. A voz, ainda assim, permanece.

Entre 1959 e 1962, Copacabana fervia. Brasília acabara de nascer, as manchetes exibiam tinta fresca, e no Beco das Garrafas o contrabaixo marcava a madrugada. No apartamento dos Leão, havia cases abertos no chão, partituras amassadas, gente chegando sem hora. Menescal aparecia com harmonia enxuta; Bôscoli trazia recado de estúdio; Jobim deixava um acorde ainda quente. Nara Leão, quase imóvel no sofá, tocava de leve o braço do móvel, escutava com rigor, aparava as sílabas, preferia a voz colada ao ouvido, sem enfeite. Jairo, o pai, resmungava “maconheiros” com meio sorriso e, enquanto resmungava, acendia as luzes, puxava cadeiras, guardava a porta. A turma arriscava novidades; ela recolhia o necessário. Dessa escuta nasceu um canto econômico e preciso, claro o bastante para acender a sala, manso o suficiente para ficar, e ficou.

Chamaram Nara Leão de musa; o nome não segurava o peso das horas de ensaio. Ela sentava com o caderno pautado e o lápis, as fitas de demo empilhadas, conferia a autoria, cruzava os endereços, anotava quem precisava estar na ficha técnica. O samba circulava pelas quadras de domingo, pelos bares pequenos, pelas salas emprestadas; ela ligava, combinava o horário, fechava a sessão, garantia o cachê. Deu palco a compositores que não entravam nas agendas e pôs os sobrenomes inteiros nas capas. Na voz, a frase chegava nítida, no tempo exato; ela aparava os finais e colocava a pausa no lugar devido. E o que permanecia eram o critério e a firmeza, capazes de manter a sala atenta depois do último acorde.

Em 1964, a esquina endureceu. O golpe fechou os grêmios, encolheu os centros culturais, aparou as frases nos jornais. Cantar passou a ter custo. Nara Leão permaneceu na borda. Chegou “Opinião”, dezembro no Teatro de Copacabana, com luz contida e a plateia em atenção rara. Ao lado dela estavam Zé Keti e João do Vale: uma linha que unia o morro, o sertão e o apartamento de Copacabana, posta no mesmo palco. As canções tocaram a vida diária: a feira, o canteiro, o quarto apertado. No palco, os versos curtos e a batida justa fizeram o serviço; a plateia entendeu sem explicação.

Antes da estreia, ainda em dezembro, houve um ensaio num teatro vazio. Os técnicos ajustavam os focos, as cadeiras afastadas murmuravam baixo, os passos contavam o corredor. Nara revisava um verso seco, regulava a respiração, pedia ao violão um compasso mais curto. O eco devolvia a voz curtida pela pressa do tempo. Os parceiros chegavam com lembranças no bolso: o desfile de escola, o alojamento de obra, a estrada longa. De longe, parecia singelo; de perto, era ferrolho no batente. A cada repetição, a canção passava de número a depoimento. A cidade acelerava lá fora; dentro da caixa preta, firmava-se um pacto entre o palco e a plateia futura.

Em 24 de agosto de 1965, a turnê chegou a Goiânia. No Cine Goiânia, cadeiras de madeira; o cartaz anunciava “Nem em clubes, nem em emissoras, nem em televisão” e destinava a renda à Vila Vicentina Sagrada Família. A cena comprovava a rota que “Opinião” inaugurara: apresentar cada autor com nome e origem, sustentar a atenção sem aparato, levar o repertório a plateias fora do circuito habitual. Era o mesmo método, agora diante de outro público, sob as mesmas regras de respeito e crédito.

A coragem apresentou a conta. O DOPS, as perguntas compridas, os carimbos que riscam as sílabas, os telefonemas interrompidos, as passagens compradas às pressas. Em casa, o cotidiano pedia colo; na rua, a política exigia fôlego; a semana se partia ao meio. Havia os bilhetes na geladeira, as promessas refeitas, os jantares adiados com culpa. Nara Leão treinou a firmeza sem levantar o tom; alguns viram a frieza, outros reconheceram a proteção. O repertório virou um mapa de circulação do país: cada faixa apontava as encruzilhadas de um Brasil desigual e belo, às vezes no mesmo compasso; os nomes de beco, de feira e de quitanda chegavam ao vinil; a ternura trabalhava ao lado da recusa, e o conjunto dava a medida do tempo.

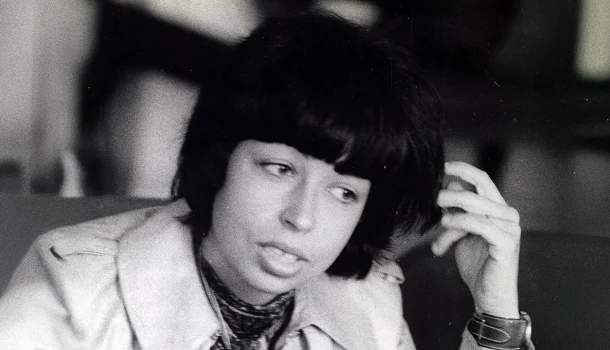

Quando a temperatura política subia, os amigos aconselhavam a distância. Eram os meados dos anos sessenta, Paris e Roma à mão. Em Paris, os cafés de esquina recolhiam os sotaques, os jornais chegavam dobrados com as notícias do Brasil por dentro, e a rive gauche andava devagar, como se medisse a tarde. Em Roma, as praças tinham a claridade das pedras antigas, as Vespas cruzavam as ruas estreitas, e os jornais italianos se empilhavam nas bancas do bairro. As malas guardavam o cheiro do aeroporto, e os casacos não aqueciam a lembrança. No bolso, ficavam os aerogramas azuis; entre as partituras, as cartas e as fotografias dela em Roma, guardadas com cuidado. Na cabeça, seguia a lista das canções que ainda faltavam. Em mesas apertadas, os brasileiros trocavam os recados e os silêncios; às vezes, um samba assobiado em voz mínima atravessava a conversa e repousava. Os olhos de Nara pousavam em uma coisa de cada vez, o acorde assentado, a sílaba pedindo menos peso, o telefonema na hora certa. Ali nascia o exílio mais fundo, o afetivo, colocado no intervalo entre a certeza do palco e a falta do chão de sempre.

De volta, vieram outras escolhas. A intérprete costurava a tradição à novidade com uma serenidade que alguns confundiam com distração. No estúdio, ela aparava os floreios e pedia silêncio às mãos e ao ar, enquanto esperava a palavra certa pousar no lugar certo. Os técnicos baixavam o tom sem aviso, e o microfone guardava confidências que só depois ganhavam forma. Há gravações em que se ouve a respiração antes da entrada, um sinal de precisão mais do que de efeito, um compasso de espera que dá coluna à frase. Nada sobrava, nada faltava. Era uma sequência de pequenos riscos, medidos com régua fina, colocados a serviço do sentido, e a música passava inteira por essa régua, sem pressa, como se respirasse junto.

As manchetes avançavam devagar, mas avançavam. Depois da Anistia de 1979, das praças cheias nas Diretas de 1984 e da Constituição de 1988, o país tateava uma abertura marcada de cicatrizes. Nara Leão seguia procurando os compositores fora do trilho e insistia em um repertório que contava o dia comum sem verniz: a feira de manhã, o ponto de ônibus ao fim da tarde, o salário curto no caderno de contas. Cada canção virava um lugar de memória portátil, não o bronze, mas a lembrança que cabe em uma estante estreita e volta quando se precisa. No palco, ela mantinha a economia do gesto; e o público, sem pressa, ia decifrando o recado. A contenção guardava um corte nítido. A delicadeza, etiqueta que tantos lhe colavam, revelava força por dentro.

A década de oitenta trouxe uma notícia íntima e dura. Ela não chegou de uma vez. Primeiro, havia a dor que insistia, o cansaço torto, a falha de atenção no estúdio. Depois, vieram os corredores frios, os consultórios de vidro fosco, o médico pesando cada palavra em passo medido. O exame mostrou uma sombra, e a sombra recebeu nome. Chegaram as cirurgias, os protocolos, a coreografia exausta entre o hospital e a casa; ela aparou o cabelo, reordenou a agenda, cortou compromissos e preservou o canto. O timbre ganhou outra transparência, luz por trás de um papel finíssimo. Nas gravações, ela redobrava o cuidado; nos ensaios, as pausas guardavam o fôlego. Os amigos se revezavam em presenças discretas: os recados no portão, as canções enviadas pelo correio, os silêncios que não pesavam. Havia o medo, sim, e havia uma disciplina feita de rituais pequenos: o horário do remédio, o aquecimento breve, o silêncio antes do take. O corpo pedia repouso; a canção pedia sequência. E ela escolheu a sequência, no limite possível.

Uma sessão de estúdio, já perto do fim, ficou na lembrança de quem viu. As luzes eram baixas, as cadeiras deslizavam com prudência, e o técnico mantinha a vigília para colher a primeira respiração. A luz vermelha acende, Nara Leão entra, confere a letra, fecha os olhos. O take sai quase inteiro; um desvio mínimo arranha a linha, e ela pede outra passada. Na segunda tentativa, a voz segura o trilho inicial e atravessa a melodia sem sobras; o vibrato cabe na ponta de um dedo. Segue-se um silêncio inteiro. Ninguém celebra, ninguém quebra o ar com palmas. Há consentimento. Aqueles meses já vinham apertados: o último show acontecera em 31 de março de 1989, em Belém, antes do agravamento do quadro; o tumor no cérebro, diagnosticado anos antes, voltara a cobrar presença. O rolo de fita gira e recebe a faixa com o peso específico das coisas feitas em seu tempo.

No dia 7 de junho de 1989, ao meio-dia, a notícia saiu do hospital e alcançou as casas: Nara morreu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, depois de dias de internação e coma; os médicos registraram a ruptura súbita do tumor e a hemorragia fatal. Os amigos se telefonaram em cadeia, os ouvintes tiraram discos de capas gastas, as rádios tocaram faixas sem pressa. Não houve alarde. O luto vestiu as salas em luz baixa e as cozinhas com água no ponto do café. Quem conviveu lembrava os risos que não pediam atenção; quem só a escutava guardou as tardes de roda e os palcos interrompidos. O último LP, “My Foolish Heart”, saíra naquele mesmo ano e agora soava como bilhete de despedida. A ausência ocupou o resto do dia com uma delicadeza firme, como se fechasse devagar as cortinas de uma janela.

Reconhece-se o legado nas coisas de uso diário. Está nas contracapas com os sobrenomes por extenso, nas fichas técnicas com a autoria e o bairro, nos sets de rádio em que o nome do compositor é dito inteiro antes da faixa. Aparece nos relançamentos que regularizam o direito autoral, nos cadernos de aula onde aquela canção enfim ganha um número de página, nos bares em que o repertório muda a conversa da noite. O legado dispensa cenário; é critério que atravessa o tempo, escolha amparada por escuta, plateias que passam de rumor a atenção.

Se for preciso uma imagem, voltemos ao ensaio. Há a marca de fita no chão, a luz de serviço acesa, a partitura com um asterisco no compasso difícil. Ali se desenha a ética do ofício: o crédito dado antes do bis, o silêncio pedido no ponto certo, a respiração colocada onde a frase pede apoio. A voz, tratada de perto, aprendeu a encher a sala sem subir o volume; o microfone serviu de ponte. Em um país de sobressaltos, essa régua basta: entrar, ouvir, sustentar a nota, encerrar no tempo justo, lembrar.

No arquivo, há uma caixa de sapatos. Dentro, um rolo de fita com a etiqueta “take 2”, um lápis gasto, três fichas técnicas grampeadas, uma fotografia menor que a palma da mão e um papel avulso com uma linha só: “ouvir antes de cantar.” Quem abre a caixa sente o pó fino, lê os sobrenomes por extenso, reconhece endereços, telefones, horários. Ali, o mito se dissolve e aparece o trabalho diário de dar nome e crédito. É o vestígio de quem preferia arrumar a mesa e deixar a canção falar.

Anos depois, a fita passa em outra máquina e o contador gira sem pressa. Entra o violão; a voz chega baixa e firme, diz o primeiro nome de um compositor, espera um segundo, segue. Na sala de escuta, ninguém se move. Quando o rolo cessa, a pausa prolonga o que foi dito, como se a música ainda respirasse no ar. Quem sai dali leva instruções simples: dizer o nome inteiro, escolher o tempo da sílaba, sustentar a pausa, devolver a canção ao lugar de onde veio. Nara Leão já não está no estúdio, mas o procedimento ficou. É o bastante para que, em qualquer cidade, alguém aperte o play e a sala inteira aprenda a escutar de novo.’