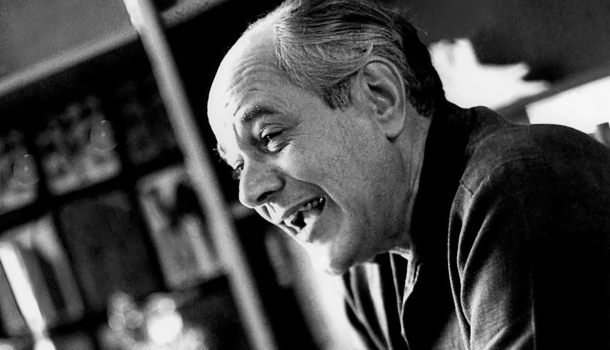

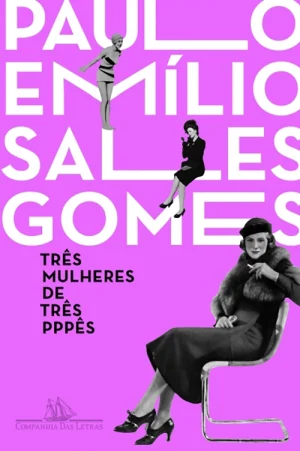

Em 1977, surgiu um livro inesperado na cena literária brasileira, “Três Mulheres de Três PPPês”, de Paulo Emílio Sales Gomes. A narrativa era um bicho estranho, porém familiar, para seus primeiros leitores. Estranho porque parecia deslocado na trajetória do mais renomado crítico e pensador do cinema nacional. O tom familiar vinha de sua escrita, ainda que inédita na ficção, que carregava o mesmo rigor analítico e a mesma ironia de seus ensaios sobre cinema e sociedade.

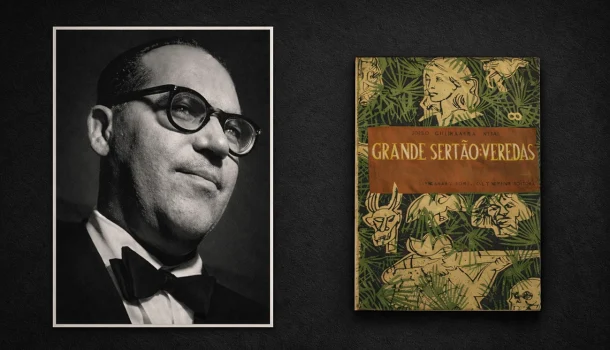

Paulo Emílio até então exercia seu prestígio intelectual como professor da USP, militante político e ensaísta de referência. O que se revelou foi também o ficcionista, com um livro que embaralhava registros, estilos e tradições. Em casa, o autor tinha uma referência inigualável em sua esposa Lygia Fagundes Telles. Juntos, eles escreveram um roteiro para do cinema do romance “Dom Casmurro”, de Machado de Assis. Não é por acaso que os espectros de Capitu e Bentinho rondam “Três Mulheres de Três PPPês”.

À primeira vista, são três novelas ou contos mais longos de tom realista, quase comédias de costumes urbanos. Mas, ao mergulhar nelas, o leitor descobre o jogo mais sofisticado. Cada narrativa se constrói a partir do ponto de vista do narrador Polydoro. Um nome antiquado, meio ridículo, que se presta a piadas e embaraços do próprio personagem. O desconforto cria uma tensão narrativa com as histórias das mulheres com quem ele se envolve e sofre horrores nas mãos delas.

O trio feminino (Helena, Ermengarda e Ela) encarna papéis sociais e desmonta, um a um, o olhar enviesado de Polydoro, que no cotidiano com elas vira Poli, Poly, Doro e até Paul Dior. A estranheza vem da duplicidade: a história que parece estar sendo contada pelo narrador é constantemente atravessada por uma outra, subterrânea e feita pelas três melhores. A narrativa escapa às convenções do que seria o olhar objetivo de uma realista e desmonta as “verdades” do narrador.

Na primeira novela, ambientada nos anos 1970, Polydoro reencontra Helena numa estação de águas em São Pedro. O detalhe mundano (um reencontro em balneário interiorano) abre espaço para a revelação de uma antiga traição. Helena fora amante dele, que carregou por décadas o peso do remorso diante do amigo Alberto, agora marido dela. A narrativa oscila entre a etiqueta social (aparências, regras de convivência, códigos de prestígio) e a revelação íntima de culpas e ressentimentos.

A segunda novela traz Ermengarda, cujo próprio nome já carrega estranheza e desconforto. Ela prefere a grafia Hermengarda, com “h”. Polydoro, agora em nova configuração (não sabemos se o mesmo ou outro narrador), vive às voltas com mais uma mulher que lhe escapa. Ela escreve um diário, e é nesse texto paralelo que se revela a trama oculta. Enquanto o marido permanece incapaz de decifrar sua parceira, a escrita íntima se converte em instrumento de desmonte de sua visão estreita.

A terceira, intitulada Ela, apresenta uma jovem esposa de um Polydoro que agora é proprietário de imobiliária e bem-sucedido na elite paulistana. A narrativa gira em torno de sua obsessão pela virgindade. Ela mantém diversas relações com outros homens, mas busca constantemente médicos que reconstituam seu hímen. O que se mostra é o jogo brutal entre aparência e realidade — embora o texto nunca garanta onde está a verdade. O leitor permanece num território instável, próprio da ficção modernista.

Paulista civilizador e suas sombras

Sob essa estrutura, pulsa uma crítica ao jeito de ser paulista. A São Paulo do século 20 buscava ser centro civilizatório do Brasil, o modernismo, a fundação da USP em 1934, a imagem de vanguarda cultural e científica. Paulo Emílio estudou e depois lecionou na universidade. Portanto, conhecia de dentro aquela forma de vida que fascina e é motivo de escárnio. Suas três novelas expõem o outro lado de relações obscuras, tacanhas, mesquinhas, por vezes ridículas, que corroem as pretensões civilizadoras.

O modernismo paulista convive com a pequenez moral. Já a vanguarda cultural se enreda em aparências banais. Na segunda novela, Polydoro diz: “meus sonhos juvenis de suprema elegância, poder e cultura tinham se reduzido a um nível bem paulista. Nesse quadro amável, esboçado pela imaginação, antegozava os serões dedicados a leituras militares e políticas, minha especialidade amadorística. Também poderia escrever um pouco, resquício amortecido de outra antiga veleidade”.

A escrita de Polydoro produz o poema “Louvor à dama paulista”, mas ninguém dá a menor atenção a isso. Enquanto o narrador mergulha na exibição de banalidades, a escrita de Paulo Emílio faz eco, não por acaso, à máxima machadiana com “a pena da galhofa e a tinta da melancolia”. As novelas mesclam o riso irônico à tristeza profunda, uma combinação que nasce tanto da tradição brasileira (Machado de Assis) quanto da experiência parisiense de Paulo Emílio.

Exilado político nos anos 1930 e 40, o autor conheceu de perto os surrealistas, comunistas e revolucionários. Frequentou o universo intelectual da época — até Jacques Lacan, cujas sessões de terapia ele abandonou insatisfeito. A convivência com vanguardas, psicanálise e literatura europeia impregna a ficção de Paulo Emílio. Uma escrita aparentemente tradicional, mas rachada por tensões modernas, cheia de brechas e fraturas. O ritmo ágil lembra tanto o romance filosófico do século 18, como o cinema.

A crítica da crítica

O impacto do livro foi imediato. Roberto Schwarz percebeu a sofisticação da prosa, capaz de aplicar recursos analíticos de ensaísta a temas mesquinhos, baixos, insignificantes. Essa escolha estética revelava a “aristocracia do nada” (expressão de Paulo Emílio num de seus mais conhecidos ensaios de cinema). As classes letradas brasileiras exibem todo o aparato de distinção, a sofisticação, mas giram em torno de futilidades. Segundo Schwarz, o choque da escrita de primeira com assuntos de quinta é uma revelação.

Anos mais tarde, José Pasta Jr. aproximou as três novelas da pornochanchada então popular no cinema dos anos 1970. Como nos filmes, as histórias revelam a degradação das classes altas, seus jogos perversos entre masculino e feminino, tudo filtrado pela ironia e pela elegância de Paulo Emílio. A forma corrosiva de narrar acaba por expor justamente a aberração e a cafonice da ditadura militar de então. O fantasma da ditadura surge em vários pontos de “Três Mulheres de Três PPPês”.

A sofisticação voltada ao banal dos paulistas encontrou eco em obras posteriores. Zulmira Tavares Ribeiro, na novela “Joias de Família” (1990), recria uma senhora elegante da elite paulistana, Maria Bráulia Munhoz, que observa sobrinho, marido falecido e empregada com olhar clínico e sarcástico. Sempre sob o signo das joias, das aparências de distinção, ela administra a vida de banalidades. Esse é o nível paulista de ser, segundo a visão crítica de Zulmira e Paulo Emílio.

Reler “Três Mulheres de Três PPPês” hoje é confrontar dilemas que continuam em aberto. Em tempos atuais de polarização entre “estética pura” e literatura engajada, forma versus conteúdo, Paulo Emílio mostra como debates supostamente elevados escondem mais banalidades. Sua crítica atinge inclusive o vanguardismo estéril. Fazer arte com inovações formais no Brasil seria para quê? Muitas vezes, servem apenas para funcionar como mercadoria ou uma etiqueta de distinção.

Publicado no auge da ditadura, o livro traz pistas de seu tempo histórico. Por trás das tramas íntimas e conjugais, surgem rastros da repressão, das tensões políticas, do esgarçamento social dos anos 1970. Polydoro havia sido um integralista na juventude e um bem-posicionado homem de negócios imobiliários na idade madura. A obra, escrita meses antes da morte de Paulo Emílio, acabou sendo um registro do país e de sua elite em crise naquele momento (em crise desde então?).

Sua companheira, Lygia Fagundes Telles, talvez tenha se divertido ao ler essas novelas, com a clareza que vai desvelando o obscuro. Não é descabido imaginar que o texto tenha nascido do diálogo entre ambos (a escritora de romances complexos e o crítico de cinema que ousou ser ficcionista). Ler os dois em conjunto é compreender como, sob o verniz civilizatório da elite paulista, escondem-se contradições brutais e reveladoras do Brasil. Mais do que nunca, precisamos de olhares desconfiados.