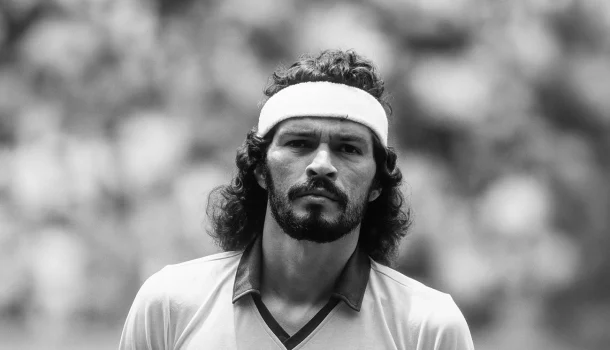

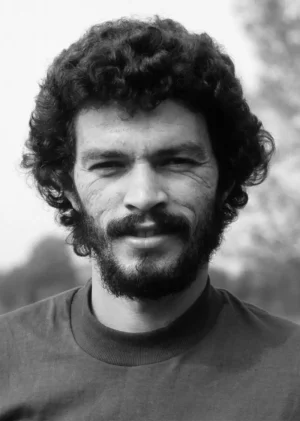

Ele corria pouco; deslizava como quem adia a queda de uma árvore. Havia nele uma pausa que não pedia desculpas, e havia um pensamento aceso por trás do olhar; a bola obedecia a essa luz baixa. O calcanhar era uma vírgula, e a cabeça era uma bússola. O estádio inteiro respirava no compasso do atraso que ele escolhia, uma contradição erguida em ossos longos. Era uma elegância sem pose e uma tristeza sem espetáculo. Às vezes ele parecia cansado do mundo, e ainda assim estendia a mesa para a conversa. Era um homem inteiro, por isso contraditório; preferia a dúvida, e o mito veio sem convite. Chamava-se Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Brasil no meio do nome; humanidade por inteiro em volta.

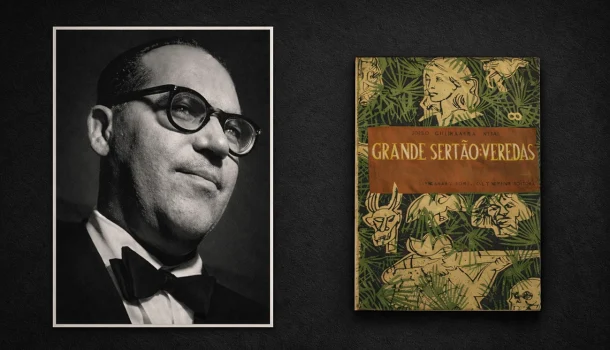

Antes do barulho dos estádios, havia o pó dos quintais de Ribeirão Preto, nos anos 1960. Havia uma casa com livros e um pai professor que ensinava que as palavras têm peso, e que os verbos podem ferir. A rua de terra era o primeiro gramado; as traves eram chinelos; o sol da tarde queimava a nuca; a vizinhança cheirava a café e a cana. O país atravessava o silêncio da ditadura, e o rádio de pilha soprava narradores e esperança pelas janelas. Ele crescia esguio, tímido de ironia, e aprendia a desconfiar de cada regra que não coubesse na consciência. Ele sonhava ser médico sem abandonar a bola. Ele entendia que o corpo também escreve, e que um passe certo às vezes cicatriza.

Na adolescência, ele percebe que o relógio do corpo tinha outra cadência, e que essa demora escolhida afinava o olhar. Enquanto todos aceleravam, ele guardava um segundo a mais, recolhendo ar antes do mergulho. Enquanto as vozes subiam, ele preferia escutar até o fim da frase. Ele descobre o bar de azulejos gastos, a vitrola riscada, as canções que a censura cortava e ainda escapavam pelas frestas. Ele se aproxima da política sem palanque e sem uniforme, numa roda de cadeiras tortas e copos que desenham círculos na madeira. Raí, ainda menor, observa aquele irmão alto traduzir o mundo com poucas palavras e aprende uma gramática própria do jogo e da vida. A boemia, com o seu lado doce e o seu lado áspero, encosta no ombro dele e fica.

Chega a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e chega um país que começava a afrouxar as amarras do silêncio. De manhã, havia o jaleco, os livros sublinhados, as aulas de anatomia; à noite, havia a chuteira, a grama úmida, as arquibancadas pequenas do interior. No Botafogo de Ribeirão, a bola agradece a quem enxerga antes. Depois, o Parque São Jorge abre o portão e acolhe um time inquieto. A experiência que ganharia nome atravessa o vestiário e alcança a rua. O que começou em figura de linguagem virou prática diária. Houve votação para tudo, houve reunião para discutir treino, houve coragem para escrever no peito, em 1982, Dia 15 vote. Em 1983, houve título paulista com essa ideia pulsando. Em 1984, houve promessa na praça cheia, e um país inteiro percebeu que aquele grupo não jogava apenas por si. Ele conduzia pelo exemplo, amarrava as conversas, oferecia uma pergunta no lugar do grito. Por alguns anos, a respiração coletiva encontrou espaço dentro de um campo de futebol.

A bebida, que por tanto tempo serviu para alongar a conversa, passa a pedir corpo demais. Primeiro é o brinde inofensivo, depois é a sede que não descansa, depois é a marca no exame que assusta. Ele conhece a anatomia do risco e, mesmo assim, negocia com promessas que parecem honestas ao entardecer e fraquejam quando a madrugada bate na porta. Chegam alertas no consultório, chegam idas e vindas de hospital, chegam dias em que o cansaço se instala, peso nas costelas. Ao redor, há uma rede de afetos que o ama de verdade e, por isso mesmo, erra na hora de dizer não. Recaídas não pedem licença. Quando o corpo cobra, ele percebe que não se trata de coragem, mas de cuidado, e que a luta é diária. Ainda assim, entre uma alta e outra, encontra tempo para escrever, para comentar, para ouvir os amigos, numa teimosia da vida que o puxava pela gola e lembrava que ainda havia conversa a terminar.

A Seleção o chama, e Telê Santana lhe oferece confiança, um mapa honesto para uma travessia longa. Na Copa do Mundo de 1982, o verão espanhol pesa nas arquibancadas e o Brasil toca uma partitura que a calculadora não alcança. No Estádio de Sarrià, em Barcelona, em 5 de julho, a Itália interrompe a música. Ele marca, ergue o braço, guarda o sorriso, e entende que algumas derrotas fundam uma lembrança mais resistente do que certos troféus. O país volta para casa com a cabeça entre as mãos, e ele transforma a dor em pergunta que não termina na zona mista. Guarda o peso sem espetáculo, recobra o fôlego, segue adiante, aceitando que a beleza também tem preço. Anos depois, cronistas e técnicos voltariam a esse jogo, chamado no Brasil de Tragédia do Sarrià e, por alguns, de Massacre do Sarrià, para dizer que ali a bússola do futebol entortou; passou-se a proteger o resultado e a esconder a ousadia nas noites grandes, e muita gente viu ali os últimos vestígios de um encantamento que ele, no centro do campo, ainda sabia acender.

Em 1984, a Europa o chama com voz lilás. Florença o recebe com pedra antiga e com a expectativa de uma torcida que olha o campo desde a Curva Fiesole. A Fiorentina aposta que o cérebro pode organizar a pressa, e ele desembarca com um apelido que faz sentido naquela cidade. Dottore. A adaptação é difícil ao inverno toscano, ao idioma que o provoca, ao rigor tático da Série A, e à manchete que pede gols onde ele oferece outra medida de tempo. Ainda assim, deixa marca. Em 1985, ele se despede, e a cidade guarda um traço. Em 2024, às margens do Arno, nas barracas que estampam nomes em camisetas, uma criança florentina pede ao vendedor que grave Dottore e o número 8. A mãe conta moedas com zelo e sorri quando as letras roxas nascem no tecido. Essa cena costura a distância entre 1984 e 2024 e diz, sem sublinhar, que não é preciso permanecer para pertencer.

De volta ao Brasil na metade dos anos 1980, ele encontra um país que começava a abrir as janelas depois de muito pó acumulado. Em 1986, veste o vermelho e preto do Flamengo e enfrenta noites quentes no Maracanã cheio, onde cada toque seu pedia silêncio antes do aplauso. Em 1988, atravessa a estrada até a Vila Belmiro e o mar parece entrar pelo campo quando a bola rola; em 1989, retorna a Ribeirão Preto e a cidade reconhece o filho na curva do corpo. A vida fora do estádio amplia o círculo: há jornalistas com blocos molhados de chuva, músicos com violões gastos, estudantes que o abordam em calçadas largas, e há romances que chegam num clarão e partem deixando penumbra persistente. Em mesas compridas, ele acolhe gente, pronto para puxar mais uma cadeira, com a mão grande pousada no ombro e com um riso que começa nos olhos. Não tolera o cálculo pequeno. Prefere a conversa que atravessa a noite e devolve às pessoas a sensação de serem maiores do que o dia permitiu.

Entre as fidelidades, havia um rosto íntimo: Walter Casagrande Júnior. Nas noites do Pacaembu e nos corredores de concentração, os dois afinavam convicções que não cabiam só no campo. Decidiram juntos o que parecia indecidível, de salários a posicionamentos públicos, e sustentaram a coragem sob holofotes impacientes. A amizade também cansou. Vieram mal-entendidos, vaidade, entrevistas duras, um período de distância que doeu nos dois. Em novembro de 2011, quando ele já vivia entre monitores e soro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Casagrande entrou no quarto e ficou. Não havia frase que coubesse. Havia uma mão sobre outra mão, havia olhos que pediam perdão sem cerimônia. Algumas reconciliações chegam baixinho e ainda assim iluminam uma vida inteira.

Nos anos finais, ele falou de futebol e de política num mesmo gesto humano de organizar desejos compartilhados. Comentou partidas na televisão, escreveu colunas, visitou universidades e auditórios que saíam com a sensação de ter respirado melhor. O corpo, magro desde sempre, afinou; a voz por vezes falhou; o olhar permaneceu claro. Em 2011, as internações se sucederam, e a última começou no fim de novembro e terminou no início de dezembro, no Hospital Albert Einstein. Ao lado da cama, família e amigos se revezaram com ternura inquieta; do lado de fora, chegaram cartas dobradas, camisetas roxas e pretas, bilhetes que diziam obrigada. O adeus foi discreto, e, naquele domingo, o país aprendeu que certas presenças continuam mesmo quando a respiração cessa.

Na manhã de 4 de dezembro de 2011, São Paulo acordou com jornais úmidos na banca e um céu de domingo que falava baixo. No hospital, depois de dias de vigília, a família segurou a mão que tantas vezes amparou e ouviu o silêncio chegar sem estardalhaço. Ao entardecer, no Pacaembu, o Corinthians foi campeão brasileiro. Antes do apito, com a bola ainda quieta no centro, o estádio o chamou pelo nome e os onze jogadores, reunidos no círculo central, ergueram os punhos cerrados. Foi um silêncio que virou ovação. Naquele mesmo dia, o tributo saiu do país e ganhou outros gramados: na Itália, com Florença de pé; na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra; e ainda em jogos nos Estados Unidos, na China e em ligas do mundo árabe, entre faixas, menções e minutos de silêncio. Um gesto único atravessando idiomas e calendários, festa e saudade no mesmo abraço.

O que ficou depois dele não se pendura no pescoço. Vive na rotina de quem decidiu que um vestiário também pode ser assembleia, que um roupeiro merece voz, que uma camisa suporta palavras grandes sem se rasgar. Vive nos atletas que escolhem dizer o que pensam, mesmo sob cobrança, e nas torcidas que compreendem que gesto também fala. Permanece no jogo, uma arte de regular o pulso: o camisa 8 que alonga um minuto e encurta outro, o toque que abre clareira onde parecia não haver espaço, a pausa que permite que a jogada encontre sentido. E permanece no humano mais simples: reconhecer a falha, sustentar a luta diária contra uma sombra que seduz e fere, guardar ternura para depois da ressaca. Quando o nome dele volta à conversa, os olhos costumam brilhar antes que as frases encontrem lugar.

O que permanece não cabe em lance isolado. Chamaram-no de Doutor porque ele cuidava, e porque o jogo, nas mãos dele, parecia ganhar oxigênio. Quando caminhava pelo gramado, as distâncias se abriam; quando falava, as palavras recobravam o sentido. Se os olhos se fecham agora, ele aparece com a camisa solta, as mangas enroladas, a cabeça erguida, o passe que devolvia calma ao instante. Fica a visita contida de um amigo no quarto branco, sem frases heroicas, apenas presença. E fica, anos depois, a lembrança de uma camisa roxa aquecida no Lungarno, com um nome e um 8, num gesto que devolveu, em tecido, o tempo que ele um dia ensinou a respirar.