A fumaça subia em espirais lentas, misturada ao bafo quente da Louisiana, que grudava na pele como febre. O céu era baixo, desidratado, indeciso entre o desmaio e a tempestade. A cidade parecia contida, como se tivesse prendido a respiração. Dentro do carro, o motor roncava há tempo demais. E ninguém notava. Nem vizinhos, nem passantes. O som não chamava atenção, apenas se somava ao zumbido contínuo das coisas que já não importam. Lá dentro, um homem. Corpo imóvel, olhos fechados ou não. Papéis datilografados em casa. Uma mãe que talvez tenha dormido cedo demais. Nenhum telefonema. Nenhum grito. Nada se moveu. A morte não fez barulho. E o mundo, como sempre faz, seguiu adiante.

Era 1969, mas o ar ainda parecia preso em outra década. Nova Orleans não se agitava como São Francisco, não ardia como Chicago. As ruas exalavam o cansaço dos anos 50, com seus móveis pesados, ventiladores barulhentos e enciclopédias que ninguém mais abria. Do lado de fora, o mundo mudava depressa: o Vietnã escorria pelas televisões, os estudantes marchavam nas universidades, os cabelos cresciam, os discos rodavam. Mas ali, naquela casa de cortinas fechadas, onde John Kennedy Toole vivia com a mãe, o tempo se arrastava como um animal doente. Tudo era estático. Saturado. Quente demais. Denso demais. Um calor que grudava nas ideias e fazia até os sonhos parecerem mofados.

Toole tinha 31 anos. Mas carregava esse número como quem carrega um erro de cálculo. Era jovem, mas sem juventude. Não começava nada, apenas sustentava o que já havia trincado. Dava aulas para alunos que mal ouviam. Corrigia redações como quem repete um castigo. E à noite, escrevia. Não por esperança de publicar, mas por não saber mais existir sem escrever. Como quem ainda procura ar dentro de um cômodo onde já faltava oxigênio há muito tempo.

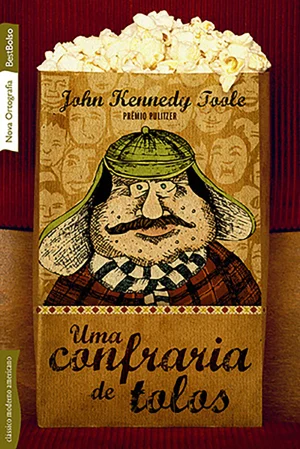

Toole havia escrito um romance, “A Confederacy of Dunces”, como quem expele algo insuportável. No Brasil, anos mais tarde, a tradução ganharia o título de “Uma Confraria de Tolos”, lançada pela Editora Record, uma versão fiel ao absurdo cerimonial que atravessa o livro inteiro. Mas à época, nos Estados Unidos, o original era um corpo estranho. O mundo editorial de então era um corredor de portas fechadas, onde a originalidade servia mais como alarme do que como entrada. Ele recebeu respostas. Muitas. Cordiais, algumas até elogiosas, mas todas com a mesma sentença final: não. As palavras, “caótico”, “sem foco”, “estranho demais”, não se referiam apenas ao livro. Era como se estivessem descrevendo o próprio autor. Como se dissessem: você não pertence.

O manuscrito, um calhamaço impresso à força, com margens desalinhadas e páginas já amareladas, ficou encostado. Não era apenas papel recusado. Era corpo. Era peso. Um espelho onde ele não se reconhecia, ou pior, se reconhecia demais.

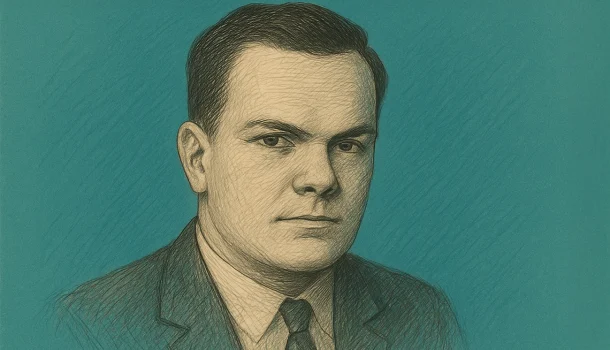

Vamos lembrar devagar, como quem recolhe estilhaços. Ele era um menino com rosto de velho, olhos que pareciam saber de algo que ainda não tinha acontecido. Gordo demais para os recreios, eloquente demais para os professores, estranho demais até para os primos. Tinha o tipo de inteligência que não serve para ganhar campeonato, mas que ouve o mundo numa frequência que quase ninguém sintoniza. A mãe dizia que ele lia aos três. Que recitava Dickens antes mesmo de saber amarrar o próprio sapato. Que sabia a capital do Butão. Essas coisas que só mães guardam com fervor de relíquia. Talvez fosse verdade. Ou talvez ela quisesse tanto que fosse, que acabou sendo.

O quarto dele era um refúgio fortificado, mais livros do que brinquedos, mais cadernos do que lembranças. Do lado de fora, o mundo fazia barulho; lá dentro, ele o reduzia a silêncio e papel. Enquanto os meninos jogavam bola, ele discutia com São Tomás, sublinhava Aristófanes com raiva, escrevia o que não sabia dizer. Ria, às vezes, mas só quando não havia ninguém por perto para ouvir.

Era precoce, sim, mas não por vantagem, por excesso. Cresceu antes da hora, sem aviso. E mesmo acumulando leitura, nunca aprendeu a habitar os lugares onde era esperado. O riso dos outros ainda doía. A solidão, mesmo antiga, ainda era funda. Havia uma melancolia escondida até nas vitórias, como se a excelência, em vez de libertá-lo, o encurralasse mais.

Era engraçado, mas não do tipo que alivia. Era o tipo de graça que expõe, que desarma, que vira o rosto para mostrar a falha. Nem toda sala aguenta isso. Nem toda alma tolera.

Tinha medo de parecer medíocre. De ser apenas mais um. Esse talvez tenha sido o pecado original, ou a ferida inaugural. Como se vivesse sob o olhar de um júri invisível. Não bastava escrever bem, era preciso ser melhor do que todos. Não bastava ser reconhecido, era preciso durar. Ser eterno, veja só. Como se isso fosse possível sem morrer.

Sua vida parecia um ensaio sem estreia. O espetáculo nunca vinha. Acordava cedo, tomava café ralo, atravessava o calor espesso da Louisiana, entrava em salas com gente que não queria estar ali. Falava de Swift, de Rabelais, com uma ironia cansada, quase profana, como quem duvida do que diz. Às vezes alguém ria. Às vezes dormia. Muitas vezes, nada. A máquina de escrever era o altar. O quarto cheirava a mofo e urgência. Havia silêncio, mas não havia paz. Escrevia como quem pedia socorro com pontuação. Como quem sabe, desde o começo, que será mal interpretado. E ele sabia: aquilo não era um livro. Era um grito.

Ignatius J. Reilly nasceu desse grito. Um monstro barroco, obeso, medievalista, católico vaidoso, niilista pedante. Rejeitava tudo. Era escatológico, brilhante, incontrolável. Um santo torto em um mundo que não reconhecia mais deuses. Ignatius era grotesco como os santos sempre foram. Um espelho côncavo: devolvia ao leitor não o que ele é, mas o que esconde.

Toole sabia o que estava fazendo. Sabia que aquele livro era um problema para o mercado. Era feio demais. Longo demais. Exato demais. Mas, talvez pela primeira vez, ele respirava ali.

Então vieram os nãos. Respostas suaves, frias, decoradas. “Apreciamos o envio.” “Há méritos.” “Não se encaixa.” Cordialidades que escondem o golpe. A Simon & Schuster chegou perto. Um editor pediu cortes, ajustes, concessões. Ele tentou. E foi ignorado. Nem resposta. Só o vácuo. O manuscrito voltou à gaveta. E não era mais manuscrito. Era falência encadernada.

Ele parou de escrever. Ninguém escuta o som de um homem quebrando por dentro. Ele se afastou. Silenciou. Fevereiro de 1969. O carro à beira da estrada. O motor ligado. O gás preenchendo tudo. Um homem sentado. Tinha 31 anos. Nenhum escândalo. Nenhuma manchete. Apenas um professor que desistiu. O autor de uma obra-prima ainda era, oficialmente, ninguém.

Mas Thelma, sua mãe, não aceitou. Virou outra coisa: furacão, obsessão, cruzada. Carregava o manuscrito como quem carrega o corpo de um filho. Bateu à porta de editoras. Telefonou. Enviou cópias. Foi ignorada, ridicularizada. E continuou. Em 1976, Walker Percy, escritor prestigiado, leu. Esperava excentricidade. Encontrou uma obra-prima. Em 1980, “A Confederacy of Dunces” foi publicado. Em 1981, ganhou o Pulitzer. John Kennedy Toole, onze anos morto, tornou-se símbolo da literatura póstuma. O autor que não viveu seu próprio milagre.

Mas seria justo chamá-lo de gênio? Ou apenas sensível demais para o tempo? Gênios morrem assim? Ou morrem exatamente assim, o que talvez seja a prova final?

Ignatius dizia: “Quando o mundo moderno se aproxima demais, ele recua para seu travesseiro e ouve as músicas de uma era perdida”. Toole, no fundo, fazia o mesmo. Recusava o tempo. Recusava o mercado. Recusava ser digerido. Criou um mundo em que o grotesco era rei, o fracasso era redenção. Talvez por isso tenha sido recusado.

Hoje, o livro é cultuado. Estudado. Reverenciado. Mas ainda há quem o abandone na estante. Quem diga: “Não entendi o tom”. Quem feche na página vinte. Porque “A Confederacy of Dunces” não é uma leitura. É um espelho sujo. Um espelho onde o leitor vê o que não gostaria de encontrar.

Toole continua esperando ser compreendido. Não com teses. Não com reverência. Com o mesmo silêncio de quem escreve para ninguém. No fim, ele não queria glória. Queria só que alguém dissesse: “Eu vi. Eu entendi”. Mas ninguém disse. E então ele foi embora. Agora que todos dizem — agora é tarde demais.