Ninguém começa uma partida do nada. Antes do apito, há tempo, insistência, espera. E há vozes que chegaram antes do jogo, antes até da linha do campo, como se escrevessem no chão a própria gramática do espaço. Falar nas maiores escritoras da história da literatura é lidar com mais do que livros, prêmios ou citações acadêmicas. Isso tudo importa, claro, mas não é suficiente. O critério aqui não está no volume, nem no prestígio imediato. Está no modo como essas autoras deslocaram o centro de gravidade da linguagem. Porque escrever não é ocupar espaço. É criá-lo.

Jane Austen, por exemplo, organizou a ficção social como quem traça linhas num campo inclinado. Virginia Woolf virou o tempo do avesso e seguiu jogando dentro dele. Charlotte Brontë empurrou o protagonismo feminino para frente, sem pedir licença. Toni Morrison escreveu como quem sustenta o mundo com o corpo inteiro. George Eliot sustentou o realismo vitoriano quase sozinha. Emily Dickinson desmontou o poema por dentro, linha a linha, até ele virar silêncio. Emily Brontë entregou uma obra que ainda parece uma erupção fora do século. Mary Shelley criou um gênero novo antes que alguém tivesse nome para ele. Margaret Atwood aponta para distopias que se parecem com aquilo que já está à nossa volta. Alice Munro, em silêncio, revelou que o cotidiano também tem abismos. E Agatha Christie, tão lida quanto temida, escreveu como quem sabe tudo antes de começar.

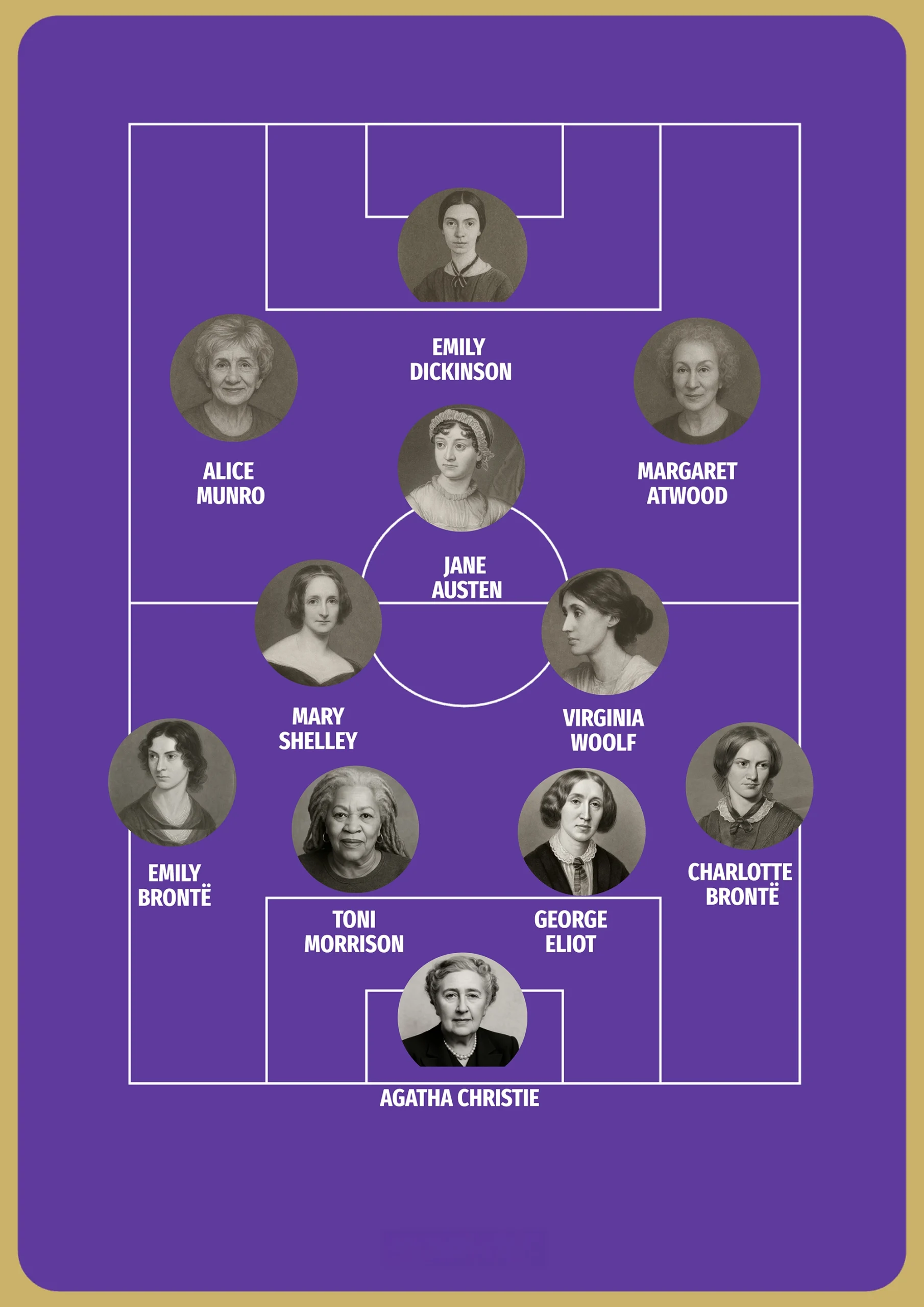

O gesto de organizá-las em campo talvez não faça sentido à primeira vista. Mas há algo de revelador nesse arranjo. Austen como volante, jogando com ironia e precisão. Woolf no centro, ditando o ritmo com pausas e percepção. Munro como meio-campista de apoio, breve e fundamental. Atwood rasgando a ponta com lucidez. Dickinson como centroavante silenciosa. Morrison na zaga, muralha e consciência. Christie no gol, lendo a jogada antes de todos. Não há banco, não há técnico. Apenas texto posicionado. Cada uma delas joga onde sempre jogou. Na linha tênue entre forma e ruptura. No espaço entre uma vírgula e a próxima ideia. No campo onde tudo começa sem que ninguém note. E segue, mesmo quando parece ter acabado. Porque basta uma frase mal colocada, um eco antigo, uma respiração no meio do parágrafo. E todas voltam. Como sempre. Como se nunca tivessem saído.

Goleira: Agatha Christie

Ninguém antecipa a próxima jogada como ela. Em “O Assassinato de Roger Ackroyd” e “Assassinato no Expresso do Oriente”, Agatha Christie construiu não apenas mistérios, mas uma estrutura de pensamento tático. Como goleira, sua força está na leitura de jogo, no posicionamento e na frieza diante do caos. Ela defende como escreve: com método, paciência e precisão. Cada enigma que resolve é um chute evitado, uma chance frustrada do acaso. Christie não corre, ela calcula. Não improvisa, ela desarma. Sua narrativa está sempre no tempo certo, e o tempo, no futebol, é tudo. É a arqueira que organiza a retaguarda com lógica invisível. Nada escapa ao seu olhar, porque nada escapa à sua mente. Sua obra é controle e antecipação. No gol, é aquela que raramente se joga ao chão, porque já estava no lugar exato antes da bola chegar. E quase sempre segura firme. Sem rebote.

Zagueira central direita: George Eliot

George Eliot é a zagueira intelectual do time. Seu realismo psicológico e ético, evidente em “Middlemarch”, sustenta a defesa com base em consciência de estrutura, profundidade de leitura e estabilidade emocional. Não é impulsiva: é racional, paciente, organizada. Eliot não deslumbra com dribles ou firulas, mas oferece a espinha dorsal que sustenta a equipe. É a jogadora que antecipa a jogada três passes antes. Em campo, como em sua escrita, tudo é arquitetura moral. Suas personagens pensam, duvidam, refletem, como ela mesma, em cada linha. Na zaga, é aquela que organiza a linha alta, cobre os buracos dos outros, orienta o posicionamento de quem está ao lado. Sua força está na densidade, não na velocidade. É sólida sem ser rígida. E mesmo quando não aparece, é ela quem impede que tudo desmorone. Joga para o time, escreve para o mundo. Sem George Eliot, não há equilíbrio.

Zagueira central esquerda: Toni Morrison

A voz de Toni Morrison é ao mesmo tempo ancestral e vanguardista, capaz de unir o lirismo da tradição oral afro-americana com o refinamento literário de um Faulkner ou Virginia Woolf. Em “Amada”, sua obra-prima, Morrison trata da escravidão não como dado histórico, mas como ferida aberta na psique coletiva, um fantasma que ainda habita o corpo social. Cada frase sua carrega uma densidade poética e política que transforma a dor em arte, a memória em resistência. Na zaga, Morrison é muralha e espelho. Ela barra o avanço da banalidade e projeta uma nova forma de ver o passado e o presente racial americano. Sua narrativa cuida dos silêncios, dá voz às ausências e investiga como o amor e o trauma se entrelaçam. Nenhum outro autor norte-americano escreveu com tanta precisão sobre o impacto íntimo e transgeracional da violência histórica. Ela é, incontestavelmente, força de fundação.

Lateral direita: Charlotte Brontë

Charlotte Brontë joga pela lateral com equilíbrio entre firmeza e interioridade. Em “Jane Eyre”, ela criou uma protagonista que avança contra convenções sociais, mas sem perder controle emocional ou clareza moral. Essa é sua função em campo. Sobe com lucidez, defende com propósito. É a lateral que sabe dosar intensidade e recuo, razão e sentimento. Sua literatura é construída sobre a progressão constante. Cada passo de sua protagonista é uma conquista de espaço simbólico. Como jogadora, Charlotte é incansável, mas nunca desordenada. Participa do jogo sem teatralidade, mas com coragem. Suas investidas são calculadas, seus recuos, estratégicos. Ela representa a passagem do interior oprimido ao mundo em expansão. Na lateral, costura as pontas do time com disciplina narrativa e rigor emocional. Marca com compostura, apoia com firmeza e, quando cruza, é para colocar a bola no ponto exato da virada.

Lateral esquerda: Emily Brontë

Emily Brontë é o descontrole necessário. Em “O Morro dos Ventos Uivantes”, sua única e avassaladora obra, ela destruiu qualquer expectativa do romance vitoriano convencional. Como lateral esquerda, é intempestiva, indomável, poética. Não joga com lógica, joga com tempestade. É a jogadora que sobe sem pedir passagem, dribla sem prever, arrisca sem medo. Sua escrita é carregada de emoção crua, paixões violentas e natureza em fúria. No campo, ela é vertical. Não faz linha, rompe. Atua como um raio lateral, rompendo estruturas e criando rupturas na leitura do jogo. Quando parece que tudo está sob controle, Emily desequilibra. E no desequilíbrio, nasce a beleza. Seu cruzamento não é técnico, é abismo. Mas um abismo que encontra o outro lado. No futebol, como na literatura, nem tudo é cálculo. Às vezes é impacto. Emily joga no limite, e por isso é insubstituível.

Volante: Jane Austen

Jane Austen é a organizadora silenciosa que mantém o time coeso. Seus romances, como “Orgulho e Preconceito” e “Razão e Sensibilidade”, não são apenas narrativas sobre a vida doméstica, mas verdadeiras análises da mecânica social britânica do século 19. No futebol, ela seria a volante que antecipa o passe, intercepta com elegância e gira o jogo com economia de gestos. Não precisa de força física, porque tem leitura e ironia. Austen sabe onde a bola vai estar antes que ela chegue. Sua narrativa controla o ritmo, desacelera onde todos correm e acelera quando ninguém espera. É uma jogadora de tempo, de posicionamento, de inteligência tática. Nunca aparece mais do que o necessário, mas está sempre no início da jogada que decide a partida. Com Jane na cabeça de área, o time tem segurança, refinamento e consistência. Ela não só protege a defesa como lança, discretamente, o primeiro ataque.

Meia esquerda: Mary Shelley

Mary Shelley ocupa a meia central como quem inventa o campo. Em “Frankenstein”, criou não só uma história, mas uma fundação da ficção científica moderna e uma profunda meditação sobre ética, criação e abandono. No time, ela é a meio-campista que quebra linhas com passes inesperados, vê a jogada se formar antes dos outros e sabe ocupar tanto a sombra quanto o espaço. Sua escrita é densa, simbólica, moralmente inquieta. Assim como uma jogadora que transita entre ataque e defesa, Shelley navega entre o humano e o monstruoso, o científico e o afetivo. Ela não busca aplauso, mas causa impacto. É uma armadora que se posiciona entre as forças opostas do jogo e constrói a jogada no desequilíbrio. A bola chega a ela e sai diferente. Seus passes não são previsíveis, mas sempre certeiros. Sua literatura atravessa séculos. Em campo, ela faria o mesmo com qualquer sistema tático.

Meia direita: Virginia Woolf

Virginia Woolf é a regente do meio-campo, a camisa dez que enxerga o invisível. Em “Mrs. Dalloway” e “Ao Farol”, ela criou estruturas narrativas que rompem com o tempo cronológico, substituindo ação por percepção. Sua literatura é pura visão de jogo. Woolf ocupa o centro com fluidez e consciência. Não distribui bolas óbvias, mas redesenha o espaço com inteligência e sensação. É a jogadora que não se limita à posse, mas organiza o time com presença e profundidade. Seu domínio de ritmo transforma silêncios em fala e pausas em construção. Assim como na literatura, ela não impõe a jogada, ela a sugere. Quem lê Woolf aprende a ver melhor, quem joga com ela, também. A equipe se movimenta em torno dela, porque é ela quem traduz o jogo enquanto ele acontece. Não força o lance, mas faz com que o inevitável pareça natural. Quando ela toca, o jogo se ilumina.

Ponta esquerda: Alice Munro

Alice Munro atua como a meia que não precisa correr para mudar o jogo. Com seus contos curtos e devastadores, como os reunidos em “Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento”, ela revelou a grandiosidade dos gestos mínimos e das vidas comuns. No campo, isso se traduz em posicionamento impecável, toques curtos e clareza absoluta do que fazer com a bola. É a jogadora que aproxima setores, que transforma um passe lateral em uma virada de eixo. Sua força não está no espetáculo, mas na precisão. Munro não se destaca pelo volume, mas pela escolha certa, no tempo certo, com o peso certo. O campo parece desacelerar quando ela está com a bola, e isso é tudo que o time precisa. Sua escrita, como seu jogo, recusa o exagero. Ela não é a jogadora que aparece no replay. É aquela sem a qual o replay nunca teria existido. E isso basta.

Ponta direita: Margaret Atwood

Margaret Atwood joga na ponta direita com inteligência tática, agudeza crítica e velocidade literária. Sua obra mais conhecida, “O Conto da Aia”, é um ataque direto às estruturas de poder, às distopias reais travestidas de ficção. Como jogadora, ela não dribla por vaidade. Ela quebra sistemas. Atwood ocupa a faixa lateral com leitura de espaço e timing cirúrgico. Consegue partir para cima com ferocidade sem perder o cálculo. Seus cruzamentos são argumentos, suas investidas são denúncias. Ela é a jogadora que vê as linhas antes que sejam traçadas. Seu jogo é direto, mas sofisticado. Escreve com precisão, joga com clareza. Não inventa jogada onde não há. Mas onde há brecha, ela passa. Como ponta, é incômoda para o adversário e vital para o coletivo. Nunca está no mesmo lugar duas vezes. E quando ela acelera, tudo ao redor é forçado a reagir. Atwood joga para mudar o placar — e o campo também.

Centroavante: Emily Dickinson

Emily Dickinson é a centroavante que não se move como centroavante. Silenciosa, introspectiva, quase invisível à primeira vista. Mas é exatamente isso que a torna perigosa. Seus poemas curtos, como “Because I could not stop for Death”, têm o poder de paralisar, deslocar e marcar com uma precisão que parece impossível. Ela não grita por atenção. Apenas aparece no espaço certo e finaliza com frases que reverberam por décadas. Dickinson não conduz o jogo, mas o redefine. Sua presença em campo é enigmática. Marcar não é um gesto — é uma consequência. Sua poesia atua como um chute seco no canto: você vê só depois que entrou. Ela não domina o campo pelo físico, mas pela presença invisível e constante. Como centroavante, não pressiona. Espera. Não ergue a cabeça. Apenas sabe. E quando a jogada chega a ela, não há necessidade de força. Há silêncio. E, logo depois, o gol.

Técnica: Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir não entra em campo, mas está em tudo o que acontece antes do jogo começar. Em “O Segundo Sexo”, ela não criou uma personagem, criou um critério. Seu texto não narra, articula. Não descreve, desloca. Como técnica, Beauvoir não dá gritos na beira do gramado. Ela observa, traça linhas invisíveis entre os corpos e os papéis que lhes foram impostos, e reorganiza o espaço com pensamento. Seu comando não é emocional. É estrutural. Ela não treina para a vitória. Treina para a consciência. Seu time joga em campo com a clareza de quem sabe que liberdade é construção, e toda construção exige rigor. Nada nela é improviso. Tudo é leitura do sistema. Quando ajusta o posicionamento, não está corrigindo um erro. Está corrigindo uma cultura. Beauvoir não é responsável pelo brilho das jogadoras, mas pelo fato de que elas podem jogar. E que o campo, enfim, existe. Inteiro. Visível. Possível.