Há livros que não terminam quando se fecha a última página. Permanecem como cheiros antigos em roupas esquecidas, como luzes acesas na casa de dentro. Não são necessariamente os mais longos, nem os mais densos — mas carregam uma espécie de gravidade emocional que dobra o tempo da leitura. E, de algum modo estranho, também o nosso. Esses livros não pedem releitura: eles a provocam. Porque há vozes que não se calam numa única escuta, há imagens que reverberam tarde demais para serem absorvidas de uma só vez. E há silêncios — talvez os mais importantes — que só se escutam quando se volta ao começo já sabendo do fim.

Na Universidade de Oxford, onde tradição e inquietude coexistem em prateleiras centenárias, alguns livros são lidos e relidos há gerações. Não como exercício acadêmico, mas como reconhecimento de que certas histórias operam transformações discretas, quase moleculares, no leitor. São obras que atravessam os séculos porque sabem atravessar pessoas. Porque não importam os diplomas ou as bibliotecas: há narrativas que tocam partes que nenhuma teoria alcança. É ali que elas se instalam.

A ideia de reler não surge da obrigação, mas da falta. Uma cena que retorna num pensamento distraído. Um personagem que insiste em reaparecer em outros rostos. Um trecho cuja dor não foi compreendida por completo na primeira vez. Quem sabe nem na segunda. Releitura, nesses casos, não é repetição — é aprofundamento. É aproximação. É uma tentativa, talvez vã, de chegar mais perto de algo que sabemos ser importante, mesmo sem conseguir nomear.

E então voltamos. Com mais idade, com menos certezas. E o livro está lá. O mesmo — e não. Porque também fomos modificados por ele. E porque, às vezes, só o tempo decanta o que foi dito com simplicidade devastadora. Oxford, com sua memória acumulada em pedra e papel, parece saber disso. Alguns textos são tão vivos que, ao relê-los, não reencontramos a obra — reencontramos uma versão anterior de nós mesmos.

Sim. Há livros assim. Poucos. Mas quando aparecem, não se lê para conhecer o enredo. Lê-se para sobreviver a ele. Ou, quem sabe, para revivê-lo com menos medo.

Ele começa a vida num pântano, cercado por ferros e solidão. Órfão, criado pela irmã severa e pelo ferreiro que lhe oferece afeição simples, o jovem cresce sem expectativas, até cruzar com figuras que mudarão para sempre a direção de sua alma. Uma reclusa amargurada pelo tempo e uma menina bela e distante acendem nele a ideia de que algo maior o espera. Quando uma fortuna inesperada surge para moldá-lo como cavalheiro em Londres, ele passa a acreditar que o destino pode ser lapidado — que o amor pode ser conquistado, que a vergonha pode ser superada com riqueza e polidez. Mas os dias da capital são feitos de sombras elegantes, onde cada cortesia esconde um julgamento, e cada conquista traz uma perda. Aos poucos, o que parecia uma trajetória de ascensão revela-se também uma lenta desilusão. O que é nobreza, afinal? O que é merecimento? O que resta de um homem que nega suas raízes em nome de uma promessa sem rosto? A jornada é tanto externa quanto interna: os salões, os processos, os encontros decisivos, tudo conduz a um aprendizado doloroso, onde o orgulho cede espaço à compaixão e o ego à humildade. A narrativa cresce junto com o protagonista, e a cada releitura, revela novas sutilezas éticas e emocionais. Porque o que se aprende da vida com Pip não se esquece — apenas amadurece com o leitor.

Ele navega por um rio que não está apenas na África — está dentro da condição humana. Um marinheiro britânico, convocado para comandar uma embarcação em território colonial, parte rumo ao interior do continente em busca de um agente exemplar da companhia, um homem chamado Kurtz. Mas ao longo do percurso, o que se desdobra diante de seus olhos não é apenas a brutalidade do império, mas o desmoronamento da ilusão civilizatória que o sustentava. A selva engole as certezas, e cada milha avançada revela uma retirada interior, uma erosão de fronteiras entre o humano e o abissal. Kurtz, antes figura idealizada, torna-se um eco que atravessa relatos fragmentados, rumores contraditórios, promessas de grandeza e vestígios de ruína. Quando finalmente encontra o homem, a revelação que se impõe não é a do poder, mas da devastação. A viagem, então, conclui-se em espiral, como se todo trajeto tivesse sido o reconhecimento do que vive no âmago da nossa espécie — e o que ela faz quando acredita estar longe de testemunhas. A narrativa é contada por Marlow a bordo de um barco ancorado no Tâmisa, como se o passado não tivesse terminado, como se a escuridão descrita ainda pulsasse debaixo da superfície da civilização. Nenhuma leitura basta. A cada retorno, o leitor reencontra um horror novo, um reflexo mais nítido — ou mais insuportável — de si mesmo.

Ele chega à casa isolada buscando apenas abrigo, mas encontra um lar dilacerado por histórias que o vento não consegue apagar. Naquela propriedade erguida entre os páramos, o passado não é memória — é presença, rancor, assombro. A narrativa se desdobra a partir do relato de uma governanta que testemunhou, ao longo dos anos, uma paixão que não se conforma com os limites do tempo, da moral ou da vida. O que houve entre Catherine e Heathcliff não é romance: é colisão, pacto sombrio, fome de eternidade. Criados como irmãos, separados por orgulho e convenções, os dois constroem uma devoção marcada pela crueldade e pelo desejo. Ao serem afastados, abrem um ciclo de destruição que atinge também os descendentes, como se o sentimento original contaminasse o solo, o sangue e o destino. As decisões de cada geração reverberam como maldições não quebradas, e os páramos — secos, gelados, indomáveis — refletem o espírito que ali vive: indomado, ferido, insepulto. A leitura não oferece alívio. Tudo é desconforto, descompasso, intensidade que se recusa a ser organizada em bem e mal. A paisagem é personagem, o amor é violência, e a lembrança dos dois, mesmo ausentes, é força motriz de tudo o que segue. Só a releitura permite decantar as camadas, absorver as repetições simbólicas, notar os sussurros por trás da fúria. Nada aqui é simples — e é por isso que volta-se a esse livro como quem volta a um trauma antigo, em busca de entender ou apenas sobreviver.

Ele recebe a notícia da morte da mãe e não chora. Assiste ao velório como quem observa um intervalo, e retorna à rotina com a mesma neutralidade com que cruza as calçadas de Argel sob o sol impiedoso. Vive sem adornos emocionais, sem grandes projetos ou arrependimentos. Ama sem exaltação, trabalha sem ambição, caminha sem pressa. O mundo o toca apenas na superfície, e é nessa superfície que tudo parece possível — inclusive matar. O gesto não é planejado, nem justificado. A violência explode como o sol que queima a areia e cega os olhos. O crime não transforma o protagonista: apenas o empurra para o centro de um julgamento que é, mais do que jurídico, existencial. A sociedade exige explicações, reações, arrependimentos. Mas ele nada oferece além do mesmo silêncio que ofereceu à morte da mãe — um silêncio que perturba mais do que qualquer confissão. Na prisão, confrontado com a finitude, o personagem se revela ainda mais estrangeiro. À vida, à linguagem, às convenções. Mas é justamente nesse exílio interior que ele encontra uma espécie de liberdade. O absurdo não o derrota — o absolve de ilusões. A narrativa é seca, afiada, breve. Mas o eco que deixa é prolongado. A leitura parece simples, até que se percebe que o desconforto permanece. E só ao reler é possível entender: o estranhamento que ele provoca não é sobre ele — é sobre o leitor, e o mundo que ele julga conhecer.

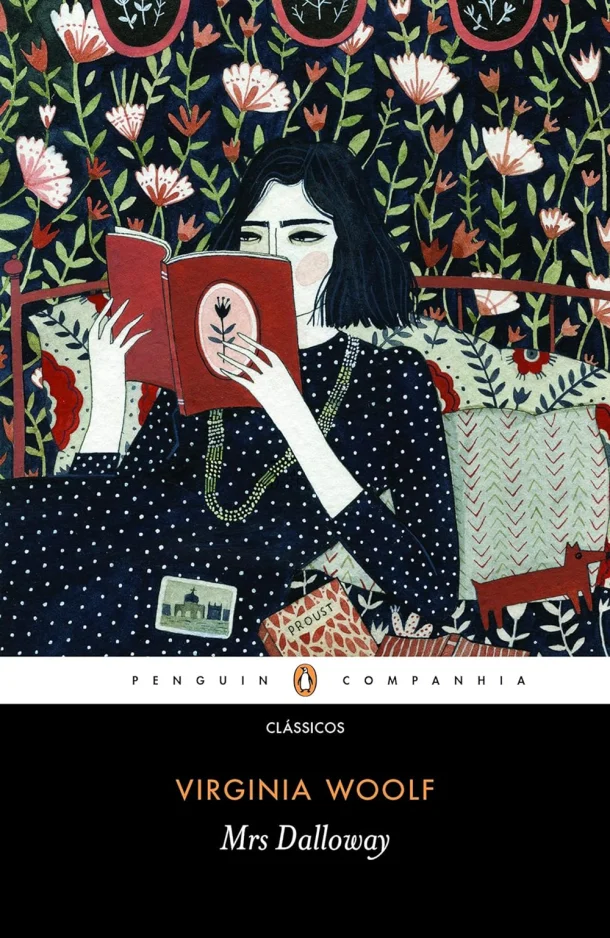

Ela sai para comprar flores numa manhã qualquer, mas tudo pulsa sob a superfície da cidade — os sinos, os motores, os fragmentos de pensamentos cruzando ruas e décadas. Enquanto organiza uma festa em sua casa elegante de Westminster, uma mulher se vê às voltas com a memória de um amor que não escolheu, com a juventude que escorreu por entre tardes perfumadas e decisões que ficaram presas nos olhos de antigos conhecidos. Cada gesto do presente é uma porta que se entreabre para os corredores internos da alma: um olhar, uma palavra ou um nome evocado são suficientes para devolver a ela uma existência paralela, possível e inacessível. Na mesma cidade, em outro tempo interior, um veterano da guerra tenta sobreviver à dor que ninguém vê. Suas memórias estilhaçadas e sua angústia crescente atravessam a consciência urbana como uma sombra silenciosa. Sem conexão direta entre si, as duas trajetórias se espelham: são vidas escavadas por dentro, afetadas pela mesma névoa histórica e existencial que embacia a Londres entre guerras. Os pensamentos se sucedem como ondas, justapostos, profundos, entrecortando-se num fluxo contínuo onde o tempo cronológico dissolve-se em tempo subjetivo. A narrativa convida o leitor a habitar não o enredo, mas a vibração das consciências, o que faz da leitura uma experiência quase tátil, imersiva, íntima. E como tudo que é verdadeiramente íntimo, será inevitável retornar — não para entender melhor, mas para sentir novamente.