“Cabo do Medo”, de Martin Scorsese, é como encarar um filme que se constrói menos pela surpresa e mais pelo acúmulo de tensão moral. Não há aqui o conforto de uma narrativa em que o bem se organiza com clareza contra o mal. Desde o início, o que se impõe é a sensação de que algo já nasceu comprometido, não apenas a ameaça representada por Max Cady, mas a própria estrutura ética da família Bowden. Scorsese não parece interessado em fabricar sustos fáceis; o que o move é investigar até onde o sistema jurídico, a moral privada e a ideia de civilidade conseguem resistir quando confrontados por alguém que conhece profundamente suas brechas.

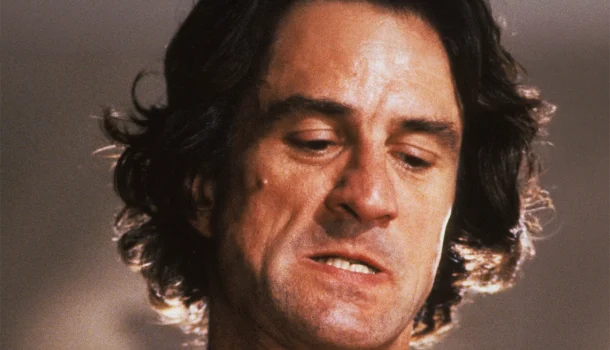

Max Cady, interpretado por Robert De Niro, não é apenas um antagonista violento, mas um sujeito que opera como síntese das contradições do próprio Estado de Direito. Sua obsessão por Sam Bowden nasce de um ressentimento jurídico: a certeza de que foi prejudicado por um advogado que, protegido pela legalidade, omitiu provas decisivas. O filme constrói esse conflito como um embate entre letra da lei e justiça percebida, e Cady transforma esse hiato em método. Ele não ataca diretamente; circunda, provoca, espera. Sua presença constante e legalmente intocável desmonta a ideia de proteção institucional, expondo o quanto a lei pode ser impotente diante de quem aprendeu a usá-la contra si mesma.

A falência moral da família Bowden

Nick Nolte, como Sam Bowden, é um retrato deliberadamente desconfortável de um homem que falha como marido, como pai e como profissional. Não se trata de um herói acuado, mas de alguém cuja fragilidade moral precede o terror. A mudança da família para a Flórida, o casamento em frangalhos com Leigh, vivida por Jessica Lange, e a relação instável com a filha adolescente Danielle revelam um núcleo doméstico já corroído antes mesmo da chegada de Cady. Essa escolha narrativa distancia o filme do maniqueísmo e aproxima a violência de um colapso interno, não de uma invasão externa.

Juliette Lewis, como Danielle, ocupa um espaço central nessa dinâmica. A relação perturbadora entre ela e Cady não é gratuita: ela explicita o quanto a adolescência, a curiosidade e a busca por autonomia podem ser instrumentalizadas por figuras de poder. Scorsese filma esses encontros com um desconforto calculado, evitando qualquer glamour e insistindo na ambiguidade emocional da personagem. O medo ali não vem apenas da ameaça física, mas da manipulação psicológica e do desequilíbrio de forças.

O cerco visual e a compressão do espaço

Formalmente, o filme aposta em uma encenação que intensifica o cerco. A progressiva predominância de enquadramentos fechados cria uma sensação de aprisionamento, como se o espaço disponível aos personagens fosse sendo lentamente comprimido. A trilha de Bernard Herrmann, reorquestrada por Elmer Bernstein, não funciona como nostalgia, mas como elemento ativo de tensão, reforçando a atmosfera de paranoia crescente. Scorsese conduz a narrativa com rigor, ainda que em alguns momentos o excesso narrativo dilua parte do impacto.

Esse excesso se torna mais evidente no desfecho, que opta pela grandiosidade em detrimento da sugestão. A escalada final abandona parte da contenção psicológica que sustenta o filme para investir em um confronto mais explícito, menos inquietante do que o caminho anterior prometia. Não se trata de um fracasso, mas de uma escolha que enfraquece o terror moral construído ao longo da narrativa.

Um remake que prefere expor fissuras a confortar o espectador

“Cabo do Medo” não ocupa o mesmo patamar de “Taxi Driver”, “Touro Indomável” ou “Os Bons Companheiros”, mas isso diz mais sobre o nível da filmografia de Scorsese do que sobre qualquer fragilidade essencial do filme. Trata-se de um remake que compreende o original, dialoga com ele e escolhe outro caminho: menos contenção, mais exposição das fissuras morais. O resultado é um thriller inquietante, que provoca não apenas pelo medo, mas pela constatação incômoda de que a barbárie raramente chega de fora, quase sempre já está instalada, aguardando apenas o agente certo para se manifestar.

★★★★★★★★★★