Na minha primeira sexta-feira de aula na faculdade, o professor J. interrompeu um interessante arrazoado acerca da dialética hegeliana para comentar que a partir daquele fim de semana deixávamos de ser meros adolescentes no almoço de domingo da casa dos pais. Estávamos revestidos de uma autoridade estranha, esta que adorna não o corpo mas a mente daqueles que sabem fazer parte de uma privilegiada elite intelectual.

Especificamente neste caso, a minúscula fatia dos brasileiros que conseguem — por uma série de vantagens que não têm muito a ver com a falácia da meritocracia — espaço nos bancos acadêmicos de uma universidade pública.

Confesso que me perdi em pensamentos fugidios, fantasiando empáfias que, felizmente, jamais quis cumprir. Imaginei que estava diante de um salvo-conduto e que poderia a partir daí desfilar, entre uma garfada na macarronada e um gole de tubaína, um infinito vocabulário de proparoxítonas, abusando de toda a sorte de palavras de significados espúrios. No meu devaneio tolo, eu era então meio que autorizado a falar “profícuo” quando alguém me perguntasse “e aí, tudo bem?”.

Dentro de poucos dias, contudo, viria a maior descoberta de minha vida universitária. Foi como se ao sair da caverna de Platão eu caísse no banco de carona de um fusquinha bege.

Havia — não sei se ainda há, por dentro um pouco até duvido que haja — uma verdadeira instituição entre os pobretões que éramos os estudantes da Unesp de Bauru naqueles idos de 2000 e pouquinho. Era o que chamávamos de fila da carona.

Funcionava assim: em determinados pontos da cidade — e também na saída do câmpus, acho que uns seis quilômetros distante do centro —, mais ou menos a uns 50 metros de uma parada de ônibus circular, alinhavam-se todos os dias estudantes, um atrás do outro, dedos polegares apontados no indefectível gesto universal da carona.

Passava algum professor e tinha espaço na condução, pronto, lá se acomodavam três, às vezes quatro, às vezes até mais — que o Código de Trânsito nos perdoe o desespero, amém. Passava algum dos poucos alunos que tinha a sorte de possuir um carro, quase sempre emprestado do pai ou da mãe, benzadeus também cabiam ali coleguinhas.

Todos os dias esse ritual. No fim do mês, a economia do passe do busão acabava virando alguma extravagância: uma marmita mais caprichada para a janta ou até o luxo de uma cervejada com os amigos.

Como essas artimanhas são aprendidas de modo muito natural, da mesma forma que uma formiga instintivamente sabe que precisa seguir a rota levando nacos de folha para dentro do formigueiro, no meu segundo ou terceiro dia de Unesp eu já estava lá vencendo a timidez e mendigando jeitosamente um espacinho em carros alheios.

Foi quando embicou um fusquinha bege. Dentro, uma senhora de sorriso simpático, usando luvas para dirigir o carro de volante pesado. Ela tinha sorriso simpático, mas era um sorriso meio apressado. Acenava indicando que cabia gente, cabia um na frente, cabiam três atrás. O fusquinha era apertado mas tinha coração enorme.

Lembro-me que nessa primeira vez eu achei a mulher estranha e, como tive o privilégio de me sentar no banco da frente — a ordem da fila resultava nisso; sim, havia toda uma etiqueta da fila — fui alvo de muitas perguntas. Perguntas que me pareciam escalafobéticas. Não eram as clássicas “de onde você é”, “que curso está fazendo”, “quantos anos tem”. Também fugiam do script dos modorrentos comentários idiotas: “parece que vai chover”, “esfriou”, “você viu só aquela tragédia que apareceu na televisão ontem?”.

Ela estava fazendo uma verdadeira investigação. Queria saber sobre situações-limite que havíamos experimentado. Queria saber nossa postura diante dessas situações. Não somente o sentimento, mas a reação intelectual: o que pensávamos disso tudo e de tudo o mais.

O carro estacionou em frente ao Departamento de Ciências Humanas da Unesp e àquela altura eu já sabia que estava diante de uma personagem única e muito amada, uma caricatura bonita do que era o saber acadêmico. Eu olhei para o relógio: estava na hora da minha aula de Língua Portuguesa 1.

A motorista do fusquinha não parou de falar quando saiu do carro. Seduzidos por seu discurso, eu e os outros três caronistas não interrompemos o diálogo. Seguimos a acompanhando. Quando me vi, em vez da aula convencional tive uma meia hora de aprendizado na pequena salinha dessa professora peculiar.

Que entendia o ensino como uma mão de duas vias. Diálogo. Ouvia nossos comentários com atenção. Não raras vezes, incentivava com frases como: “pegou a mosca no pulo, gatinho”.

A partir daquele dia passei a entender como bônus do meu ensino superior a oportunidade de, vez ou outra, ter a sorte de pegar carona com a professora Salete. Foi esta a minha principal descoberta daqueles quatro anos, afinal: compreendi que, na vida universitária de qualidade, o aprendizado não se resume às salas de aula — ele se espraia, líquido, escapa pelos poros do próprio câmpus e está até mesmo na carona.

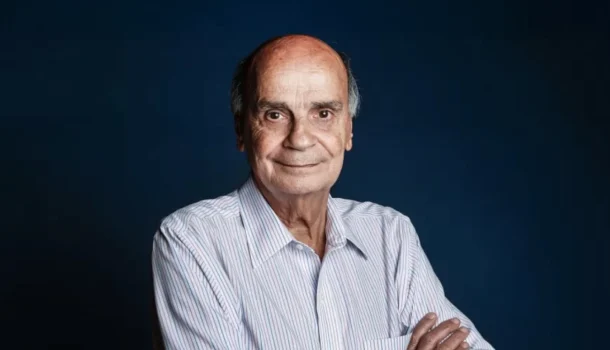

Salete, a Saletinha, acabou de completar 89 anos. Soube graças à amiga G., com quem dividi os mesmos bancos universitários por quatro anos e com quem divido agruras e alegrias de uma amizade infinita há mais de vinte, que foi homenageada pela Câmara de Vereadores e, no próximo dia 16, também receberá merecido preito da Unesp. Não fossem os quase 7.700 quilômetros que apartam Bled de Bauru, com um Atlântico agitado no meio disso, estaria eu lá. Espero que Salete seja muito abraçada porque ver seu retrato sorridente no jornal me trouxe de volta um sincero otimismo.

A antropóloga e socióloga Salete da Silva Alberti nunca foi minha professora. Mas foi das professoras com quem mais aprendi na vida.