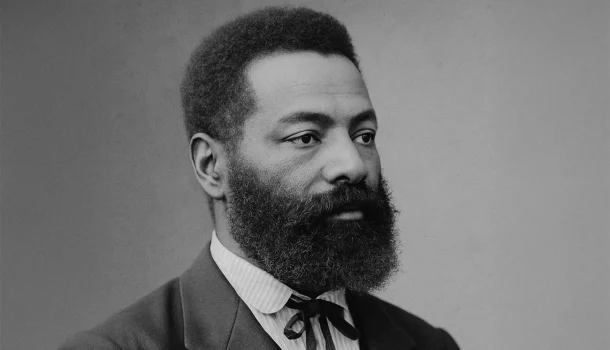

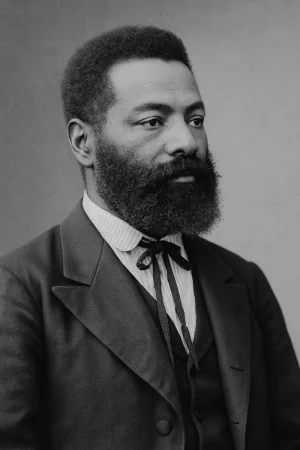

No salão abafado do fórum, o calor não vem só do verão. Vem dos colarinhos duros, do suor guardado sob a lã escura, do ar pesado que faz o lustre balançar devagar. No meio, um homem negro segura papéis gastos nas bordas; o polegar marca um ponto invisível entre dois parágrafos. À volta dele, botas arranham o assoalho, um escrivão entorta a pena, um senhor de escravos passa o lenço na testa. Lá atrás, alguns cativos olham de soslaio, meio escondidos na sombra da porta, com medo de serem flagrados esperando por alguma coisa.

A sala inteira parece feita para lembrá-lo de que aquele espaço não lhe pertence. O juiz ajeita a gola, os advogados murmuram entre si, o público se divide entre curiosidade e despeito. Mesmo assim, a voz que se levanta é firme, baixa, insistente. Luiz Gama não lê versos, lê artigos de lei. Lembra a todos que, desde 1831, o próprio Império declarou livres os africanos trazidos depois daquela data; lembra que as fazendas do café continuam cheias de gente sequestrada sob a proteção do Estado. Cada número de artigo cai no ar com peso de acusação indireta. Quem escuta entende que não se trata apenas de um processo, mas de um acerto de contas com a escrita oficial do país.

No banco de réus, homens e mulheres negros esperam sem entender todos os termos, mas captam o essencial: alguém está obrigando a lei a olhar para eles. Quando Gama termina, não há gesto grandioso; ele apenas fecha as folhas, respira, encara o juiz. Naquele instante, um ex-escravizado, força o Império a medir a própria coerência. Para alcançar essa mesa, precisou antes romper a corrente que o prendia ao passado.

Muito antes desse tribunal, havia um menino na Bahia que atendia por Luiz. A casa simples ficava numa rua onde o cheiro de mar se misturava ao de comida vendida em tabuleiros, vozes em diferentes sotaques africanos se cruzavam na porta, soldados passavam controlando vultos. A mãe, Luísa Mahin, mulher negra liberta, vendia doces e, ao mesmo tempo, conspirava: bilhetes, recados, encontros discretos ligados a rebeliões que inquietavam os brancos. O pai, branco de família portuguesa, gostava de baralho e dívida fácil. O menino crescera ouvindo sussurros sobre castigos, prisões, patrulhas que andavam pela cidade à procura de suspeitos.

Até que um dia a casa perde um eixo. A mãe desaparece no rastro de um levante; nenhuma carta, nenhuma notícia. Fica o pai, abatido por credores. A decisão vem seca: o garoto, ainda criança, é vendido a um traficante de cativos que leva gente para São Paulo. No convés do navio, entre gritos amarrados e correntes, Luiz sente a cidade ficar pequena atrás da linha da água. Descobre, sem que ninguém explique, que um país pode permitir que um pai transforme o próprio filho em mercadoria. Essa descoberta ficará grudada nele por décadas.

Na fazenda do interior paulista, o tempo deixa marcas que não desaparecem. O menino aprende rápido o vocabulário da violência: tronco, ferro, castigo. Vira investimento, instrumento de trabalho, parte do inventário. A infância se reduz a tarefas repetidas, ordens secas, vigilância constante. Entre uma obrigação e outra, resta apenas uma lembrança teimosa de que um dia já esteve em outro lugar, com outro nome, com mãe presente. Esse fio quase invisível impede que ele se reconheça na palavra “coisa”.

Anos depois, a mesma casa que o explora abre uma fresta sem querer. Um estudante de Direito, hospedado na fazenda, repara na curiosidade daquele escravo adolescente, aceita ensinar letras por distração. À noite, na cozinha, entre panelas e restos de comida, os dois traçam o alfabeto em pedaços de papel. As sílabas nascem tortas, mas começam a formar frases. Quando Luiz percebe que aquelas marcas em linha permitem decifrar contratos, registros, decisões, sente uma espécie de deslocamento íntimo. A sociedade que o trata como propriedade se sustenta em documentos; aprender a ler esses documentos equivale a encontrar um ponto de apoio num chão escorregadio.

Aos poucos, ele junta provas sobre a própria história: o fato de ter nascido livre, filho de mulher alforriada, a idade na época da venda, os detalhes que transformam lembrança em argumento jurídico. Por volta dos dezessete anos, consegue comprovar que sua escravização viola a lei. Sai da condição de cativo, entra no Exército, uma das poucas portas abertas a um jovem negro que domina a leitura. Lá dentro, experimenta outra disciplina, outro tipo de hierarquia. A língua afiada não combina com obediência cega; responde a um oficial, cumpre pena, acaba licenciado. Leva consigo, além da marca da indisciplina, um saber técnico que lhe será útil: taquigrafia, manuseio de papéis, familiaridade com repartições.

De volta à vida civil, encontra nas tipografias de São Paulo um território possível. Vira tipógrafo, revisor, colaborador de jornais como o “Radical Paulistano”, o “Diabo Coxo”, o “Cabrião”. Em colunas cheias de sarcasmo, ataca o trono, os ministros, os senhores de escravos; dá apelidos, expõe hipocrisias, descreve em detalhes castigos, omissões, manobras políticas. O humor funciona como lâmina; faz rir e, ao mesmo tempo, expõe o mecanismo que sustenta o cativeiro. Em cada texto, o antigo escravo experimenta outra forma de intervenção.

Enquanto isso, ronda as salas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A instituição não o aceita como aluno, mas ele ocupa o espaço pelas bordas: assiste a aulas como ouvinte, conversa com estudantes, lê silenciosamente nas estantes. Copia artigos de códigos, decora trechos, discute interpretações no corredor. A formação não vem em forma de diploma; vem do acúmulo paciente de leitura e prática. Em 1869, obtém licença para atuar como rábula, uma espécie de advogado sem título acadêmico, reconhecido pelos tribunais. A partir daí, sua presença em fóruns do Império passa a causar incômodo regular.

A especialidade que ele desenvolve não se baseia só em oratória. Gama se dedica a rastrear contradições legais, especialmente em torno da lei de 1831, que declarava livres os africanos desembarcados no Brasil a partir daquele ano. Mostra, processo após processo, que fazendeiros continuam usando gente comprada depois da proibição. Usa registros de navios, idades, datas de batismo, qualquer dado que ajude a provar a ilegalidade do cativeiro. Em outras ações, aciona a Lei do Ventre Livre de 1871 para garantir liberdade a crianças e famílias. O que muitos tratam como letra morta ele transforma em argumento insistente.

Entre as dezenas de casos, alguns ganham corpo especial. Na famosa Questão Netto, por exemplo, Gama enfrenta um grande proprietário que mantém em cativeiro mais de duzentas pessoas de forma irregular. A disputa se arrasta em petições, audiências, recursos; juízes vacilam, senhores pressionam, jornais tomam partido. Quando a liberdade é reconhecida, não se trata apenas de um número expressivo, mas de um abalo na confiança dos escravocratas. Percebem que aquele rábula negro conhece o terreno jurídico onde sustentam sua riqueza e está disposto a mexer justamente nos pontos mais sensíveis.

Nos julgamentos, o corpo de Gama vira alvo de chacota e desprezo. Há advogados formados que riem de seu direito de falar, há juízes que tentam reduzi-lo ao lugar de intruso. Alguns o insultam, chamam-no de “bode”, lembrando a cor da pele e o cabelo crespo com escárnio. Ele responde com ironia seca; devolve a ofensa, aponta a mestiçagem escondida de muitos de seus detratores, desmonta a pretensa pureza que se exibe naquelas togas. A cada audiência, além do tema principal, está em jogo o direito de um homem negro interpretar a lei diante de homens brancos.

Depois do fórum, vêm as redações e as tipografias. Gama atravessa a cidade entre pilhas de papel, leva notas de processos, transforma casos em crônicas, associa nomes de senhores a episódios de violência. O mesmo homem que pede habeas corpus para cativos escreve sátiras contra políticos, padres, oficiais. A imprensa lhe oferece uma tribuna mais ampla que o tribunal do júri. O tom é ácido, por vezes debochado, mas por trás da ironia há uma percepção constante: o país foge de se encarar.

Essa atuação lhe rende admiradores, aliados, mas também muitos inimigos. Parte da elite liberal prefere elogiar discretamente sua inteligência e, na prática, mantê-lo distante de decisões centrais. Conservadores o veem como ameaça a ser contida. Até no campo abolicionista há divergências: alguns consideram seu ataque à monarquia excessivo, outros acham que sua crítica é pouco paciente com estratégias graduais. Gama vive num espaço estreito entre convites e portas fechadas, elogios públicos e sabotagens silenciosas.

Quando a saúde começa a falhar, o corpo carrega sinais de uma vida consumida entre tribunais, redações, discussões políticas. Em 1882, a notícia de sua morte se espalha por São Paulo. O cortejo fúnebre ocupa ruas, o comércio baixa as portas, gente simples disputa lugar ao lado de figuras importantes. O caixão segue a pé, carregado por braços que dispensam o carro oficial. Jornais relatam aquela manhã como um momento de luto coletivo. O país, porém, ainda mantém milhões de pessoas sob o regime que ele passou décadas combatendo.

Seis anos depois, a Lei Áurea é assinada. O ato solene, registrado em pintura, atribui a uma princesa branca o papel principal. O nome de Luiz Gama aparece pouco, quando aparece. A narrativa oficial sobre a abolição prefere enfatizar decisões da Corte, gestos de generosidade, acordos políticos. Advogados negros, jornalistas combativos, lideranças populares ficam comprimidos em notas de rodapé. A ausência não é casual; evita a lembrança incômoda de que a lei só libertou corpos quando homens e mulheres como Gama a confrontaram de forma direta.

Durante boa parte do século seguinte, gerações de estudantes atravessam a escola sem ouvir falar dele. O rosto de Gama não ocupa paredes de sala de aula, o nome não aparece em listas de heróis nacionais. Sua história circula entre pesquisadores, militantes do movimento negro, alguns juristas atentos. A biografia, cheia de reviravoltas dramáticas, permanece guardada em arquivos, teses, livros pouco difundidos. A mesma sociedade que acompanhou em peso o seu enterro, depois o recolhe a um lugar discreto.

Só bem tarde sua figura volta ao centro das conversas públicas. A Ordem dos Advogados do Brasil lhe concede, postumamente, o título de advogado; o Congresso inscreve seu nome no Livro de Aço dos Heróis e Heroínas da Pátria; uma lei o declara Patrono da Abolição. A Universidade de São Paulo entrega a ele o título de doutor honoris causa, gesto simbólico dirigido ao homem que passou anos circulando pela faculdade sem matrícula. Em paralelo, o Instituto Luiz Gama e coletivos de juristas negros passam a usar sua trajetória como referência para projetos de assessoria jurídica popular e discussão de racismo no sistema de justiça.

Filmes, romances e peças de teatro aproximam sua experiência de públicos novos. No cinema, a figura de Gama ganha corpo, voz, olhar; leitores encontram seu nome em narrativas que mesclam invenção e documento. Estudantes carregam cartazes com seu rosto em manifestações contra violência policial, encarceramento em massa, discriminação nas universidades. Cada apropriação traz recortes, escolhas, conflitos, mas todas apontam para a mesma pergunta: o que significa lembrar um ex-escravizado que enfrentou juízes e senhores usando a lei do próprio Estado?

Hoje, qualquer fórum criminal de grande cidade brasileira pode servir de espelho torto para a cena do século 19. Salas cheias, pilhas de processos, maiorias negras entre os acusados, maiorias brancas entre juízes e promotores. Em muitos desses espaços, advogados e advogadas negros citam Luiz Gama, em discursos ou em silêncio, à procura de um parente antigo que já atravessou estrada parecida. Não esperam respostas prontas; procuram força para insistir num sistema que continua desigual.

Talvez o legado mais urgente de Gama esteja menos nas homenagens recentes e mais na pergunta incômoda que deixa: que país se desenharia se trajetórias como a dele tivessem sido reconhecidas desde cedo, se homens negros tivessem ocupado as cátedras, os tribunais superiores, os espaços de decisão? Enquanto essa pergunta continuar em aberto, a imagem daquele homem diante do juiz, papéis na mão, obrigando o Império a escutar sua própria lei, seguirá à espera de novas leituras.