Nos anos 1930, enquanto os Estados Unidos tentavam atravessar a Grande Depressão, um jovem do norte caminhava para longe do campo onde nascera. Arnold Morris Samuelson veio ao mundo em 6 de fevereiro de 1912 em White Earth, no estado de Dakota do Norte, filho de imigrantes noruegueses, e morreria em 1º de setembro de 1981. Foi jornalista e aspirante a escritor, formado pela Universidade de Minnesota, e hoje é lembrado sobretudo pelo livro de memórias “With Hemingway: A Year in Key West and Cuba” e por textos esparsos publicados em jornais americanos. A ligação do seu nome com Ernest Hemingway começou com um conto lido por acaso e terminou numa pequena lista de livros copiada à mão, que décadas mais tarde ganharia vida própria.

A infância de Arnold Samuelson decorreu numa fazenda de trigo, numa casa de barro, em meio a invernos rigorosos e trabalho pesado. As lembranças de familiares e amigos o descrevem como um menino inteligente, inquieto, frequentemente em choque com o ambiente religioso e conservador à sua volta. Na igreja, discutia com o pastor depois dos cultos. Em casa, vivia dividido entre as tarefas do campo e a vontade de tocar violino e ler. A sensação de inadequação diante da vida rural, somada à curiosidade por outras paisagens, empurrava o jovem para longe da fazenda, primeiro em imaginação, depois em quilômetros.

Quando se mudou para Minneapolis para estudar na Universidade de Minnesota, viu uma chance concreta de aproximar a escrita do cotidiano. Escolheu jornalismo, escreveu reportagens e crônicas, aprendeu a rotina de redações e tipografias. Ao concluir o curso, recusou-se a pagar a taxa de cinco dólares necessária para receber o diploma. O gesto misturava teimosia, falta de dinheiro e desconfiança em relação a rituais formais num período em que quase tudo parecia instável. Em vez de buscar emprego fixo em um jornal, decidiu rodar o país com o violino às costas, vendendo relatos de viagem para o “Sunday Minneapolis Tribune” quando surgia oportunidade.

O percurso de Samuelson foi atravessado, em 1931, por um episódio que deixaria marcas profundas: o assassinato da irmã mais velha, Hedvig, em um crime conhecido nacionalmente como “The Trunk Murders”. Ele tinha vínculos com o “Minneapolis Tribune” quando o caso ganhou manchetes e viu o sobrenome da família aparecer nas colunas policiais. A mistura de luto, exposição e constrangimento reforçou o impulso de ir embora, de buscar outro tipo de vida em lugares onde ninguém o reconhecesse pelo noticiário. Essa tensão entre fuga e desejo de escrever acompanharia o jovem pelos anos seguintes.

Em abril de 1934, já de volta a Minnesota depois de viagens pela Califórnia e por outros estados, Samuelson leu na revista “Cosmopolitan” o conto “One Trip Across”, assinado por Ernest Hemingway. A história, que mais tarde seria incorporada ao romance “Ter e Não Ter”, mostrava um capitão de barco em Key West, envolvido em contrabando e dificuldades econômicas, narrado em frases enxutas e cenas precisas. O impacto foi imediato. O rapaz decidiu que precisava ouvir do próprio autor o que significava escrever daquela maneira. Sem carta, sem contato comum, resolveu viajar até Key West para tentar encontrá-lo pessoalmente, confiando apenas na estrada e na própria insistência.

A maioria dos andarilhos seguia para o norte em busca de frentes de trabalho temporário. Samuelson tomou a rota oposta. Pegou caronas por estradas poeirentas, dependente da boa vontade de caminhoneiros e motoristas desconhecidos. Já na Flórida, conseguiu subir em um trem de carga que seguia sobre as pontes do antigo trajeto ferroviário até Key West. Viajou ao ar livre, sentindo o vento e vendo água por todos os lados, com os trilhos estendidos sobre o mar. Anos mais tarde, ao rememorar a cena, diria que a travessia tinha algo de sonho acordado, improvável demais para ser repetida.

O choque com a realidade foi rápido. Key West vivia um período de crise econômica: fábricas de charuto fechadas, pesca fraca, poucas vagas de trabalho. Sem dinheiro para um quarto, Arnold dormiu no cais, usando a mochila como travesseiro, até ser despertado por um policial que preferiu levá-lo à cadeia municipal a deixá-lo na rua. Passou algumas noites na cela cheia de mosquitos, saindo todas as manhãs para vagar pelas ruas estreitas em busca de trabalho e, em paralelo, do endereço de Hemingway. Nesse circuito entre o cais, a cela e as esquinas da ilha, foi se aproximando da casa de dois andares na Whitehead Street, perto do farol, onde o escritor vivia com a família.

O encontro decisivo aconteceu quando ele subiu a escadaria da varanda e bateu à porta. Ernest Hemingway apareceu na moldura, alto, ombros largos, expressão fechada, e perguntou o que aquele estranho queria. O rapaz, sem repetir o discurso que havia ensaiado, conseguiu dizer que tinha vindo de Minneapolis para conversar depois de ler o conto na “Cosmopolitan”. A tensão diminuiu. Hemingway combinou um horário para o dia seguinte. Quando Samuelson voltou, encontrou o escritor sentado à sombra, de calças cáqui e chinelos, com um copo de uísque e o “New York Times” ao lado. Ali começaram conversas regulares sobre trabalho, leitura e a rotina de escrita.

Hemingway falava de modo direto. Dizia que não se devia escrever até o esgotamento, que o ideal era parar quando ainda se sabia o que vinha na página seguinte, confiar na noite para organizar o que tinha sido feito e retomar na manhã seguinte reescrevendo o trecho anterior. Para um jovem acostumado a produzir de forma irregular, entre caronas e pequenos bicos, ouvir alguém descrever um ritmo de trabalho tão concreto funcionava como um mapa. Parte dessas falas apareceria em “Monologue to the Maestro: A High Seas Letter”, publicado na revista “Esquire”, e outra parte seria preservada no manuscrito que, anos após a morte de Samuelson, daria origem a “With Hemingway: A Year in Key West and Cuba”.

Em uma dessas tardes, a conversa se voltou para leitura. Hemingway perguntou que autores o visitante já tinha lido. Samuelson mencionou “Raptado”, de Robert Louis Stevenson, “Walden”, de Henry David Thoreau e outros livros que o tinham marcado. O anfitrião ouviu em silêncio e então sugeriu que subissem ao estúdio sobre a garagem. No cômodo quadrado, com piso de azulejo, janelas com venezianas e estantes cheias, Hemingway sentou à escrivaninha, pegou uma folha e uma caneta e começou a escrever uma lista. Samuelson ficou de pé diante da mesa, acompanhando cada pausa da mão que deslizava pelo papel. A folha que nascia ali não trazia explicações, apenas nomes de autores e títulos.

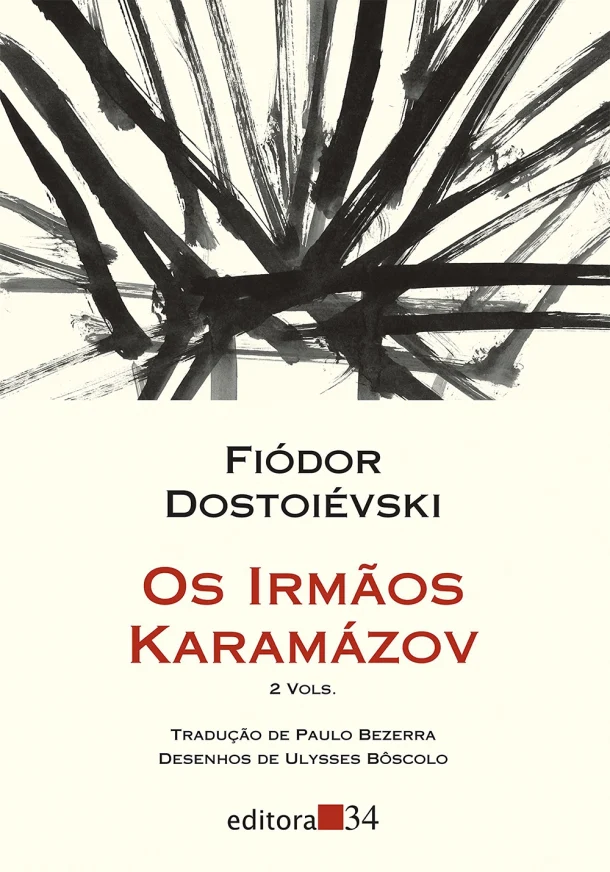

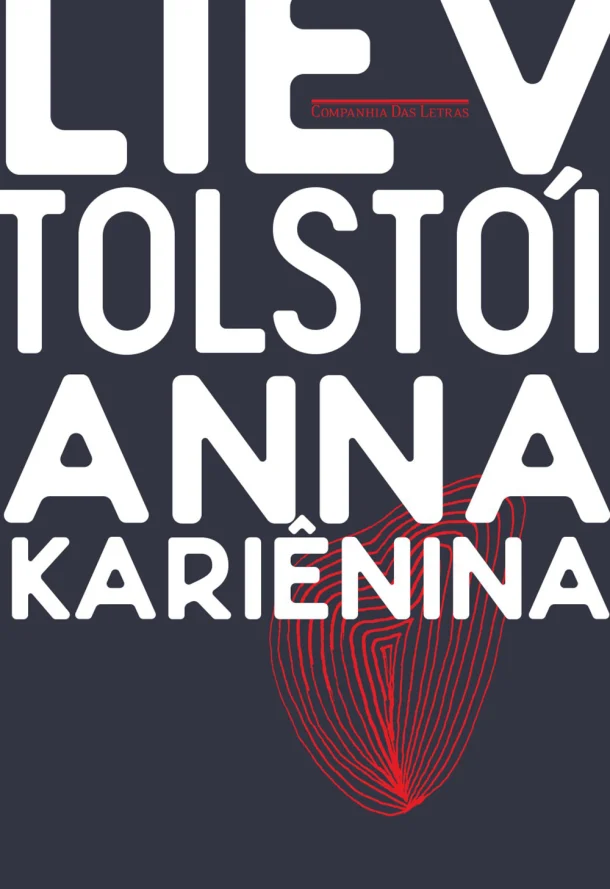

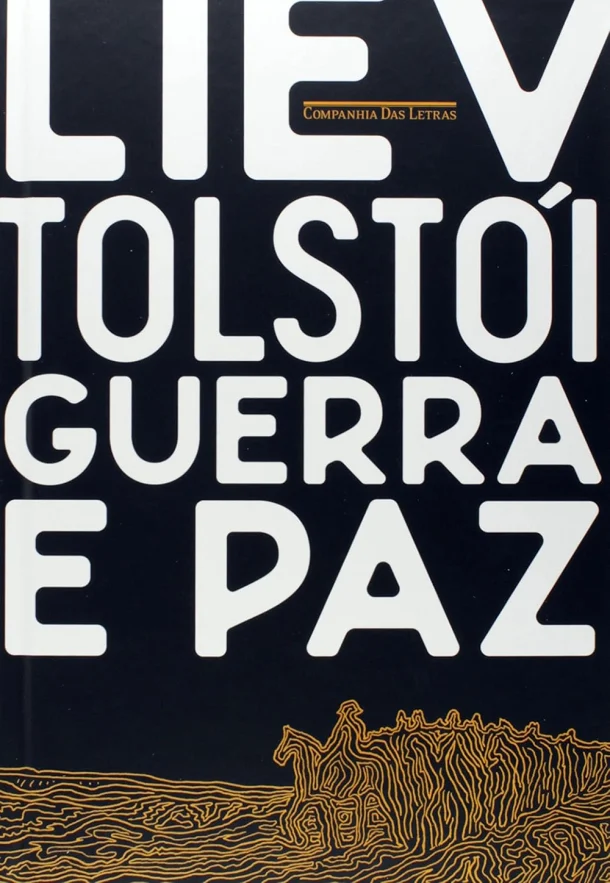

Quando terminou, entregou o papel com uma seleção que começava com o volume de contos “O Monstro e Outras Histórias (1899)”, de Stephen Crane, que reúne textos como “O Hotel Azul” e “O Barco Aberto”, e seguia com romances que ele considerava fundamentais: “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert, “Dublinenses”, de James Joyce, “O Vermelho e o Negro”, de Stendhal, “Servidão Humana”, de W. Somerset Maugham, “Anna Karenina” e “Guerra e Paz”, de Liev Tolstói, “Buddenbrooks”, de Thomas Mann, “Os Irmãos Karamazov”, de Fiódor Dostoiévski e “O Morro dos Ventos Uivantes”, de Emily Brontë. A mensagem implícita era simples: antes de olhar para os contemporâneos, valia medir forças com autores cuja obra atravessara décadas de leitura.

Hemingway completou o gesto tirando da estante um volume de contos de Stephen Crane e um exemplar de “Adeus às Armas”, que emprestou a Samuelson com a condição de que fossem devolvidos. O jovem levou os livros para a cela, leu rápido e, no dia seguinte, voltou à casa da Whitehead Street para devolvê-los. Nessa altura, o anfitrião já havia encontrado um modo de manter o rapaz por perto. Contou que precisava de alguém para dormir a bordo do barco de pesca, o “Pilar”, então a caminho de Nova York, e depois mantê-lo em ordem em Key West e em viagens até Cuba. Perguntou quais eram os planos de Samuelson. Diante da resposta vaga, ofereceu um dólar por dia em troca de serviço no barco.

O acordo inaugurou um ano de convivência intensa. Samuelson dormia no “Pilar”, cuidava da limpeza e da manutenção, ajudava a preparar saídas de pesca, acompanhava Hemingway em deslocamentos longos e, nas horas livres, tentava escrever. Em alto-mar, as conversas sobre literatura se misturavam a histórias de guerra, de viagens, de outros escritores. O jovem ouvia, fazia perguntas, rasgava páginas, recomeçava. Décadas depois, as anotações realizadas naquele período serviriam de base para “With Hemingway: A Year in Key West and Cuba”, publicado em 1984, que ofereceria a leitores e pesquisadores um retrato raro do cotidiano do autor de “Adeus às Armas” e “O Velho e o Mar” em Key West.

Depois dessa temporada no “Pilar”, a vida de Arnold Samuelson não se transformou em trajetória de consagração imediata. Ele continuou a escrever, a viajar, a aceitar trabalhos irregulares. Voltou ao jornalismo, publicou relatos como “Mexico for Tramps” na “Esquire”, enfrentou períodos de dificuldade financeira e relações familiares tensas. Quando morreu, em 1981, deixou cadernos e manuscritos que a filha, Dian Darby, reuniu e enviou a uma editora. O resultado foi a publicação póstuma de “With Hemingway: A Year in Key West and Cuba”, que recebeu o prêmio Ambassador of Honor e passou a ser fonte recorrente para biógrafos e estudiosos de Hemingway.

Entre as histórias que o livro preserva, poucas são tão concretas quanto a imagem daquele papel escrito à mão no estúdio da casa em Key West. A lista de romances e contos escolhidos por Hemingway nasceu de uma conversa entre dois homens em posições muito diferentes de reconhecimento público, ligados pela mesma obrigação de ler e trabalhar todos os dias. Hoje, quando se recorta dessa relação um conjunto de dez títulos para apresentar a novos leitores, o gesto ecoa o momento em que um jovem sem diploma e sem garantias atravessou o país para pedir orientação. O que se oferece é uma porta de entrada num pequeno círculo de obras que continuam a testar a resistência de quem escreve e a curiosidade de quem lê.

Desde cedo, um menino órfão e com uma marca física visível aprende que o corpo pode ser ao mesmo tempo obstáculo e álibi. Criado por parentes religiosos no interior da Inglaterra, ele busca refúgio em livros e fantasias de grandeza, mas encontra, nos internatos e nas cidades estrangeiras, outras formas de humilhação e desejo. A vida adulta o conduz de um ofício a outro, de um país a outro, numa sucessão de tentativas de encaixe: arte, comércio, medicina, cada escolha trazendo a promessa de sentido que se desfaz ao contato com a experiência. O narrador em terceira pessoa acompanha essa trajetória de formação sem idealizá-la, atento às situações miúdas que deixam marcas profundas: um comentário cruel sobre a deficiência, um amor não correspondido que se arrasta por anos, amizades que nascem do acaso e desaparecem sem explicação. A relação com uma mulher volúvel e autodestrutiva cristaliza a tendência do protagonista a confundir paixão com destino, aceitando humilhações em nome de um sentimento que nunca se cumpre inteiramente. Aos poucos, entre perdas financeiras, doenças e desenganos, surge outra forma de liberdade, mais modesta e concreta, que não depende de compensações heroicas nem de grandes revelações. A obra sugere que a verdadeira servidão não está apenas nas limitações do corpo ou nas circunstâncias sociais, mas nos vínculos emocionais que insistimos em repetir. Ao acompanhar o esforço do personagem para reconhecer esse ciclo e reinventar a própria vida, o romance pergunta o que significa aceitar a existência com seus restos, sem desistir dela.

O livro reúne quinze histórias ambientadas em Dublin no início do século 20, acompanhando crianças, jovens e adultos em momentos em que a vida comum parece, por um instante, exposta sem disfarces. São jantares de família, encontros de bar, velórios, bailes, conversas num bonde ou à porta de casa em que um gesto mal calculado, uma palavra não dita ou uma lembrança remota fazem vacilar a rotina. Em cada conto, uma personagem enfrenta, com nitidez incômoda, aquilo que preferia manter na penumbra: a sensação de paralisia, o ressentimento surdo, um desejo de partida que nunca se realiza por inteiro. A voz narrativa, quase sempre em terceira pessoa, cola-se discretamente ao olhar de quem é retratado, registrando o tremor de pequenas epifanias: a súbita consciência do próprio egoísmo, uma compaixão que chega tarde, o reconhecimento de covardias antigas. A cidade surge como presença constante, feita de neblina, luz de gás e calçadas gastas, mas também de canções e risos que mascaram um cansaço coletivo. Sem grandes acontecimentos externos, a força do conjunto se arma no detalhe: uma hesitação à beira da porta, um convite recusado, um brinde que não se cumpre. Ao percorrer, de diferentes ângulos, o mesmo espaço urbano e o mesmo horizonte de expectativas frustradas, o livro compõe o retrato de uma comunidade que sonha com renovação e fuga, mas parece condenada a girar em círculos, na fricção entre desejo íntimo e amarra social.

Na narrativa que dá corpo ao volume, uma pequena cidade americana se vê obrigada a encarar a própria imagem quando um cocheiro negro, empregado de um médico respeitado, salva o filho do patrão de um incêndio e sai do episódio irreconhecível. O homem que antes circulava com elegância pelas ruas torna-se, aos olhos dos vizinhos, uma figura perturbadora, situada entre gratidão e pavor. O médico decide abrigá-lo, e esse gesto de lealdade íntima o coloca em choque com a lógica tácita da comunidade, que prefere sacrificar quem incomoda à manutenção de qualquer princípio abstrato de justiça. O narrador descreve, em terceira pessoa, a vida da cidade antes e depois do acidente, atento às conversas de varanda, às insinuações em voz baixa, aos silêncios calculados que moldam o destino de quem ousa desviar da norma. As outras histórias do livro, passadas em paisagens de neve, saloons ou casas modestas, retomam temas semelhantes: o medo do diferente, a violência que se esconde sob a cortesia e o modo como pequenas decisões coletivas podem arruinar uma vida. Com estilo enxuto e imagens contundentes, a obra desmonta a ideia de que monstros são apenas seres deformados ou ameaças externas. Ao mostrar um grupo de pessoas transformando, por conveniência e preconceito, um homem ferido em presença indesejável, o livro sugere que o verdadeiro horror talvez resida nas escolhas aparentemente razoáveis pelas quais uma comunidade decide quem merece continuar sendo visto como humano.

Ao longo de quatro gerações, uma família de comerciantes de uma cidade hanseática acompanha, da sala de jantar e do escritório, as mudanças discretas de um século. No início, tudo parece sólido: contratos bem redigidos, jantares fartos, filhos educados para suceder ao pai na firma que leva o sobrenome de todos. A contabilidade em ordem e o prestígio social funcionam como prova de que disciplina, trabalho e respeito às aparências bastam para garantir continuidade. Aos poucos, no entanto, surgem fissuras: um herdeiro inclinado à boemia, outro dominado por crises nervosas, uma filha que tenta conciliar espírito independente e dever familiar. A geração que assume o comando traz para dentro da empresa sensibilidades mais frágeis, atraídas tanto pela música e pela reflexão quanto pelos livros-caixa. O narrador registra com minúcia refeições, viagens, reuniões de sócios e doenças, como se cada pequeno evento doméstico participasse de um movimento maior de desgaste. A obra acompanha a lenta transformação de um nome respeitado em peso quase insuportável sobre os ombros dos últimos descendentes. Sem melodrama, mostra como flutuações econômicas, mudanças de gosto e cansaço íntimo corroem o edifício cuidadosamente construído pelos antepassados. Entre escrituras, bailes e consultas médicas, o romance investiga o que acontece quando um ideal burguês de sucesso já não encontra, nos corpos e nas almas que deveriam sustentá-lo, a mesma energia de antes.

Uma família marcada por excessos, abandonos e ressentimentos torna-se o centro de um drama que mistura conflito de herança, rivalidades amorosas e questões de fé. O pai, figura grotesca e provocadora, converte o próprio desregramento em espetáculo permanente, ferindo os filhos com riso e humilhação. O primogênito, impulsivo e orgulhoso, vive à beira da ruína, arrastado por dívidas e ciúmes. O segundo, intelectual atormentado, tenta sustentar um ceticismo lúcido diante de um mundo que considera moralmente insuportável. O mais novo busca numa religiosidade intensa uma forma de amor que possa abarcar a todos. Quando um crime atinge o núcleo dessa constelação, o que está em jogo vai muito além da autoria material do ato. Investigações, depoimentos e rumores servem para trazer à tona culpas partilhadas, omissões convenientes e conflitos éticos que não se resolvem num veredicto. O narrador, em terceira pessoa, abre espaço para longos diálogos teológicos, explosões de comicidade grosseira e momentos de delicadeza inesperada, mantendo sempre a atenção sobre o que cada personagem faz com a própria liberdade. A obra transforma a história de um processo judicial em laboratório filosófico, onde se testam limites de compaixão, responsabilidade e perdão. Sem oferecer soluções doutrinárias, acompanha quedas e lampejos de graça, sugerindo que o verdadeiro centro da intriga não é o escândalo noticiado pela cidade, mas aquilo que cada um precisa decidir em silêncio consigo mesmo.

No centro da alta sociedade russa, uma mulher casada, admirada pela graça e pela inteligência, vê desmoronar a superfície ordenada da própria vida quando se deixa capturar por uma paixão que não cabe nas convenções do seu círculo. Entre bailes, visitas, viagens de trem e temporadas em estações de veraneio, ela tenta conciliar o afeto pelo filho, as expectativas do marido e a intensidade de um amor que exige tudo. Cada encontro, cada olhar em público, torna-se negociação delicada entre desejo e reputação. Em contraponto, um proprietário rural inquieto busca um caminho ético num mundo dominado por aparências, burocracias e fórmulas religiosas esvaziadas. Sua relação com a terra, com o trabalho camponês e com a possibilidade de uma família própria oferece à narrativa outro eixo de sentido, menos brilhante, mas mais atento ao esforço cotidiano de viver com alguma honestidade. As duas trajetórias, que se cruzam e se espelham, permitem ao narrador sondar dúvidas espirituais, conflitos políticos e a fragilidade dos laços familiares. O romance alterna salões iluminados por candelabros, vagões abafados e campos cobertos de neve, desenhando um mundo em que o julgamento coletivo pesa sobre cada escolha íntima. Sem reduzir ninguém a vilão ou mártir, acompanha a lenta deformação de sentimentos que começaram legítimos, até mostrar como o amor e a busca de integridade podem se tornar, nas condições certas, forças que isolam em vez de libertar.

Durante as campanhas napoleônicas, famílias aristocráticas russas atravessam anos em que bailes, casamentos e heranças se entrelaçam a deslocamentos de exércitos e notícias de derrotas ou vitórias distantes. Um herdeiro desajeitado, recém-chegado à fortuna, descobre que dinheiro e título não respondem às inquietações morais que o assombram. Um príncipe brilhante, desencantado com a tagarelice dos salões, busca na guerra a promessa de uma vida mais autêntica. Uma jovem impetuosa, entre festas e primeiros amores, aprende que a mesma intensidade que a faz brilhar pode também a ferir. O narrador segue essas figuras em marchas, jantares e conversas noturnas, alternando panoramas de batalha com cenas domésticas de uma simplicidade cortante. Estratégias militares e intrigas de bastidores surgem, mas nunca ocupam o centro por si mesmas: interessam sobretudo pelo que revelam sobre orgulho, medo, coragem e desejo de sentido. A história grande, com datas e nomes, aparece continuamente atravessada pela história miúda dos corpos cansados, dos gestos de ternura imprevistos, das decisões tomadas por impulso. Ao dilatar o tempo de certas conversas e comprimir outros meses num parágrafo, a obra questiona a ideia de que há heróis isolados comandando o curso dos acontecimentos. Entre salões abarrotados, campos gelados e hospitais improvisados, o livro examina como pessoas comuns tentam sustentar algum tipo de dignidade enquanto tudo ao redor parece submetido ao acaso e à força cega da história.

Numa pequena cidade do interior da França, uma jovem casada descobre que a promessa de estabilidade e respeito não basta para conter o desejo difuso de outra vida. A rotina do marido, as visitas protocoladas e o tempo que se arrasta entre objetos recém-comprados e conversas banais vão erguendo ao redor dela uma espécie de vitrine em que tudo brilha e nada a toca de fato. Livros, vestidos, viagens imaginadas e amores possíveis surgem como saídas provisórias para um mal-estar sem nome, que cresce silenciosamente a cada dia. A cada tentativa de fuga — seja num gesto de consumo, num encontro furtivo ou num sonho de mudança radical — ela se vê mais enredada na mesma rede de expectativas sociais e dívidas concretas. O narrador observa de fora e de dentro: acompanha o cálculo dos amantes, a linguagem dos corpos, mas também o embaraço mesquinho das pequenas cidades, que primeiro alimentam e depois condenam qualquer excesso de desejo. A protagonista, dividida entre a imagem de si que gostaria de oferecer ao mundo e a sensação íntima de inadequação, oscila entre arrebatamento e desencanto. A obra transforma esse conflito doméstico em crítica de um tempo que vende ilusões românticas e mercantis como solução para a insatisfação cotidiana. Ao seguir de perto humilhações discretas, euforias breves e um sentimento persistente de sufocamento, o romance examina o preço cobrado quando alguém tenta viver como se a existência pudesse coincidir com as fantasias que aprendeu a admirar.

Num casarão isolado nos ermos de Yorkshire, uma criança adotada de origem obscura cresce ao lado da filha do proprietário, ligada a ela por uma mistura de amizade selvagem, cumplicidade e orgulho ferido. Com o tempo, diferenças de classe, ofensas acumuladas e escolhas impostas se interpõem entre os dois, transformando o que poderia ser afeto em força destrutiva. A história, contada muitos anos depois por uma governanta a um visitante intrigado, recompõe vozes, boatos e lembranças quebradas para tentar entender como aquela casa se tornou um lugar assombrado por vivos e mortos. O homem que chegou ali sem nome nem futuro volta, após um período de ausência, determinado a reclamar — em gestos de vingança — a dor que considera ter sofrido. As gerações seguintes, presas a casamentos arranjados, heranças e rancores que não começaram com elas, veem seus destinos moldados por conflitos que mal compreendem. O texto alterna cenas de tempestade, portas que batem e caminhadas solitárias no brejo com momentos de intimidade tensa, em que poucas palavras bastam para reacender conflitos antigos. Sem suavizar nenhuma de suas figuras, a narrativa expõe uma paixão que não se apresenta como ideal romântico, mas como energia que corrói laços, corpos e paisagens. Ao mostrar como a violência afetiva se transmite de pai para filho, de casa para casa, o livro sugere que talvez a única forma de paz passe por reconhecer o que resta de humanidade mesmo naqueles que passaram a vida inteira tentando negar isso aos outros.

Num país ainda marcado pela memória de Napoleão e pelo peso restaurado da Igreja, um jovem de origem humilde percebe que a inteligência e a ambição não bastam para atravessar sozinho a barreira de classe. Dotado de memória prodigiosa e fome de grandeza, descobre que sua chance está em dominar a linguagem dos poderosos: o latim dos padres, o protocolo dos salões, a arte de disfarçar sentimentos sob fórmulas elegantes. Entre o seminário e as casas aristocráticas, aprende a fazer de cada gesto um movimento calculado, sempre à beira de se trair. O narrador em terceira pessoa acompanha seus passos com ironia e precisão psicológica, expondo tanto o cálculo frio quanto as irrupções de desejo que desorganizam qualquer plano. As relações amorosas surgem como campo de batalha em que se misturam sedução sincera, vaidade ferida e estratégia social. O protagonista oscila entre a veneração dos modelos heroicos que encontra nos livros e o asco diante da hipocrisia concreta do mundo que o cerca, dividido entre o que sente e a carreira que persegue.