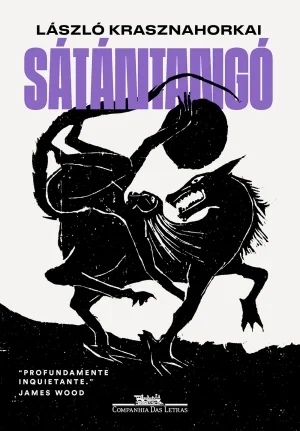

László Krasznahorkai publicou “Sátántangó” em 1985, quando a Hungria ainda mantinha o figurino burocrático do fim de uma era. A história, ruminada em barracos e corredores de um posto agrícola, oferece matéria para um romance de fôlego e para um inventário moral. O lugar é pequeno, mas a escala humana é ampla: antigos colegas de cooperativa, um médico que observa mais do que cuida, famílias presas a dívidas que ninguém sabe calcular, crianças entregues a uma bruma particular. Circula a notícia de que Irimiás teria voltado da morte. O nome passa de boca em boca, cola na parede e vira destino. A comunidade precisa de um guia e aceita pagar por ele.

Krasznahorkai organiza a espera em capítulos longos, com frases que contêm a própria inércia. O efeito se sustenta no olhar, não no ornamento. Quando a chuva cai sem trégua, as frases se estendem. Quando a conversa no balcão do bar estanca, o período encurta e deixa os personagens no chão áspero. O leitor acompanha a lentidão com uma atenção muscular, sente o peso nos ombros, repete passos, recua. O ritmo importa porque define a experiência. Em “Sátántangó”, cada página alinha o corpo de quem lê ao corpo de quem está preso à lama.

A aldeia não vive só de água e barro. Vive de boato, de álcool, de pequenas hierarquias, de uma antiga máquina administrativa que perdeu peças. O romance capta a técnica desse desmonte: atas que já não valem, recibos guardados em envelopes sem data, listas em que faltam nomes, ordens que ninguém cumpre. Não há discursos grandiosos sobre falência ideológica. Há um caixa-forte invisível, esvaziado aos poucos, e a contabilidade moral que acompanha cada gasto. Quando Irimiás reaparece, promete reorganização; o discurso tem a cadência que um chefe de seção aprenderia em anos de corredor. A aldeia, que deseja ordem, vê autoridade naquela dicção quase litúrgica.

As imagens que ficam escapam a qualquer catálogo. Um gato cruza o bar sem ser enxotado. Os sapatos ficam junto à porta, encardidos de lama. A janela opaca da secretaria desativada deixa passar um feixe de luz torto; as moscas continuam no canto. Krasznahorkai persegue a matéria e recusa o ornamento pitoresco. O ambiente físico informa o estado de espírito de cada personagem, sem enfeite gratuito. O médico volta ao consultório e anota em papéis de rascunho; bebe; observa, ora com frieza, ora com raiva contida. A presença dele oferece ao romance um instrumento clínico. Ele anota sem consolo; dessa frieza nasce a crítica.

A arquitetura da narrativa alterna cenas de adensamento e de vazio. O baile no bar condensa os corpos, vicia o ar e empurra a trama para o adiantamento. Em seguida, a rua retoma o fluxo lento e os moradores se abrigam sob os beirais. O escritor dosa essa cadência para que o leitor experimente a tensão do intervalo: nada acontece, mas o chão pesa. A espera deixa de ser pausa e torna-se ação distribuída, porque sustenta a crença coletiva em uma promessa e fixa o quanto cada um aceita ceder. O romance enfrenta o risco do reuso com precisão; recicla vozes, não ideias. A iteração revela a pobreza do repertório e funciona como espelho rachado da comunidade.

A história também se abre para fora do vilarejo. O país do livro atravessa uma transição lenta de regime; a cooperativa agrícola, que antes amarrava o trabalho e a sobrevivência, se rarefaz. O vocabulário da vida pública resseca e descasca. Krasznahorkai incorpora esse contexto sem didatismo. A linguagem das repartições aparece deturpada nos diálogos, agora como cópia ruim, ruína verbal de uma autoridade que perdeu o centro. As promessas de Irimiás agarram esse resto de vocabulário técnico e o devolvem como esperança. O leitor percebe a costura: o que foi regra torna-se amuleto, o que foi ordem vira canto, e o que era papel converte-se em chantagem emocional.

Há um capítulo em que a chuva cobre a estrada e cada passo do personagem marca o compasso. O trecho poderia soar caprichoso, não fosse a função exata que cumpre: a caminhada redefine a medida do tempo. O indivíduo deixa de contar horas e passa a contar poças. O mundo exterior reduz a vila à condição de ilha; as notícias chegam atrasadas, já sem potência. O autor usa essa geografia para montar a sua leitura de poder local. O soberano improvisado, sem resistência organizada diante de si, confunde adesão com verdade. A prosa registra o engano sem panfleto, por desalinho de frases, por atrasos mínimos na percepção, por gestos que ninguém assume.

Vigora uma ética severa. O narrador não absolve os habitantes, tampouco os demoniza. Registra falhas, violências, interesses e oportunismos. A aldeia que espera o salvador é a mesma que cobra a conta ao fim da noite. O escritor se afasta de explicações. Mostra. Cada copo tem dono, cada dívida tem fiador, cada golpe tem cúmplice. Quando alguém cai, não cai sozinho. A linguagem veste esse olhar com disciplina. Há verbos firmes, substantivos concretos e adjetivos parcimoniosos. A ornamentação, quando aparece, opera como lâmina curta: corta a cena e recua.

O romance também trata do uso das palavras. Não por teoria, por prática. O discurso de Irimiás começa polido, ganha sinuosidade, cola às paredes e circula por vozes alheias. Ao fim, a aldeia repete expressões inteiras, esquecendo de onde vieram. A repetição gera obediência. Krasznahorkai conhece o peso de uma construção sintática e evita a facilidade de demonizar a retórica. Ele expõe o circuito do convencimento: a frase promete comida e entrega ordem. O leitor aprende a desconfiar do enfeite porque a cena mostra a fome.

A criança que observa o mundo a partir de um quintal torto oferece um ângulo que nenhuma teoria alcança. Ela experimenta o abandono como fato verificável. O olhar pequeno, ainda inteiro, apreende uma verdade sem palavra grandiosa. Não há lirismo indulgente. Há uma sequência em que o corpo infantil se arrasta pelo pátio encharcado, e os objetos se agigantam: garrafas, potes, remendos, tábuas. O romance, atento, recolhe cada uma dessas coisas e transforma o conjunto em documento moral. A dor não ganha brilho. Ganha cor de ferrugem.

O médico ocupa outra posição-chave. Ele pode medir a pressão e receitar comprimidos, mas prefere administrar a distância. A sua escrita no caderno tem a precisão árida de quem confia em listas, horários e nomes. Os parágrafos com esse personagem funcionam como prontuários. O autor instala um dispositivo de leitura que contrabalança a febre comunitária com frieza observacional. Essa oposição organiza o livro. Se o bar aquece, o consultório resfria. Se a praça reúne, o quarto isola. Em ambos os casos, a esperança custa caro.

A linguagem de Krasznahorkai pode intimidar leitores afeitos a frases curtas. O romance recusa atalhos, e essa recusa tem alvo claro. A construção longa não se exibe; envolve a experiência da aldeia, uma vida que se repete e se dispersa, sempre um passo adiante do próprio fôlego. Em muitos trechos, a vírgula atua como junta, mantendo a tensão do período sem romper o encadeamento. Em outros, o ponto e vírgula oferece um fôlego onde seria fácil desmontar o bloco narrativo. O escritor confia na resistência do leitor e devolve a atenção com uma nitidez amarga.

Em 1994, “Sátántangó” passou da página para a tela: a adaptação de Béla Tarr, em preto e branco e com mais de sete horas, reproduz a cadência do livro e transforma a aldeia em topografia moral, prova de que essa narrativa molda o tempo de quem a enfrenta. Em 9 de outubro de 2025, László Krasznahorkai recebeu o Nobel de Literatura, selo tardio para uma obra que mede o fôlego do leitor com rigor. A contagem dos minutos entrou nas resenhas, mas o essencial está na insistência da forma sobre a vida observada. O vilarejo retorna, a estrada encharcada persiste, e alguém ancora os sapatos no barro enquanto o preço da esperança começa a aparecer no caderno, linha por linha.