No exílio parisiense, Roberto Schwarz reencontrou Francisco Alvim. Eles haviam se encontrado pela primeira vez pouco antes de o jovem crítico literário embarcar para a pós-graduação nos Estados Unidos, no início dos anos 1960. E o poeta se tornara diplomata do governo brasileiro, assim como tantos outros escritores (João Cabral, Guimarães Rosa, Vinicius de Moraes). A amizade deles começou por intermédio do crítico Alexandre Eulalio, em tempos mágicos nas praias do Rio de Janeiro.

Quando, na década de 1970, Alvim avisou o amigo que deveria retornar ao Brasil, Schwarz entregou a ele os originais dos poemas para uma eventual publicação. “Volto de Paris depois de um período e ele fica lá. E ele na saída me fala: Você está voltando para o Brasil e, se der para publicar esse livro — ‘Corações Veteranos’ — você publica”, relatou o autor de “Elefante”. Enquanto mergulhava nos estudos para o doutoramento na Sorbonne, Schwarz surpreendia a todos com um livro de poemas. Após o dramaturgo, nascia o poeta.

O retorno ao país aproximou Francisco Alvim de um grupo de estudantes e professores da PUC-Rio que estavam reunidos em torno de um novo movimento batizado posteriormente de “Poesia Marginal”. Entre os poetas iniciantes, destacava-se um deles: Antônio Carlos de Brito (Cacaso). Um mineiro que desembarcou no Rio de Janeiro com uma combinação de visual meio hippie, meio infantil; porém, o desleixo das roupas escondia um intelectual organizado, profundo e meticuloso.

“A estampa de Cacaso era rigorosamente 68: cabeludo, óculos de John Lennon, sandálias, paletó vestido em cima da camisa-de-meia, sacola de couro. […] [Porém] a sua fé na eficácia das medidas racionalizadoras da conduta, como por exemplo a reorganização dos estudos, dos horários de trabalho, dos sistemas de fichamento, das formas de colaboração e convívio, chegava a ser desconcertante”, contou Schwarz, que se tornaria um dos amigos mais próximos do poeta mineiro.

Nova poesia

A geração marginal foi editada na Coleção Frenesi, coordenada por Cacaso. O padrão editorial era simples, com design arrojado, e os próprios autores mantinham contato pessoal para a venda dos exemplares. Coube a Heloisa Buarque de Hollanda o papel de “teórica”, incentivadora e divulgadora de uma produção que também ficou conhecida como poesia de mimeógrafo. Havia uma proximidade grande desses poetas com a canção popular, seja a MPB dos anos 1960/70, seja a do rock da década seguinte. Como se pode depreender, o diálogo com o público jovem era um ponto forte da “geração”. A ligação da escrita com a vida cotidiana se tornou pedra de toque desses poetas, algo como uma herança de utopia modernista.

“Se em [19]22 o coloquial foi radicalizado na forma do poema-piada de efeito satírico, hoje [1975] se mostra irônico, ambíguo e com um sentido crítico alegórico mais circunstancial e independente de comprometimentos com um programa preestabelecido”, diz Heloisa, na introdução do livro “26 Poetas Hoje”, que é uma antologia dessa geração e inclui os escritos poéticos de Schwarz. “O flash cotidiano e o corriqueiro muitas vezes irrompem no poema quase em estado bruto e parecem predominar sobre a elaboração literária da matéria vivenciada. O sentido da mescla trazida pela assimilação lírica da experiência direta ou da transcrição de sentimentos comuns frequentemente traduz um dramático sentimento do mundo”, acrescentou.

O livro “Corações Veteranos”, de Schwarz, saiu pela Frenesi em 1974, com capa e diagramação dos textos pela escritora Ana Luisa Escorel, uma das três filhas de Antonio Candido e de Gilda de Mello e Souza. Trata-se de uma coleção de poemas que aparecem na forma tradicional de versos e no padrão de escrita em prosa. A voz do poeta é a de um exilado naqueles tempos em que a ditadura conseguira derrotar a luta armada de esquerda, mas começava a sentir a pressão popular por mudanças.

Os ventos mudaram de vez após os assassinatos do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e do operário Manoel Fiel Filho, no ano seguinte. Foi o início do projeto de abertura política lenta e gradual dos militares — que viram o esgotamento do projeto ditatorial. Os poemas de Schwarz capturam a dor individual e o sentido coletivo da História — afinal, ele já era um crítico amadurecido por anos de elaboração ensaística e de uma peça teatral (“A Lata de Lixo da História”).

O crítico-poeta

O poema “Ulisses” é caso exemplar. O autor fala da “esperança posta num bonito salário” (o sonho capitalista), mas a vida encontra-se degradada num “vale de lágrimas” e usurpada pelos “pícaros de merda”. Muitas vezes, o tom solene e lírico que se espera de um poeta é quebrado em Schwarz por palavrões e agressões, bem ao gosto de uma geração que se concebe à margem do formalismo das artes e do kitsch da estética dos militares no poder. Ao final, vem o tom desconcertante de um “cidadão” (a esfera pública da vida) que se vê no espelho (o momento íntimo dos seres humanos quando se comparam aos outros): “O cidadão que vejo no espelho// é mais moço que eu/ mais eriçado que eu/ mais infeliz que eu”.

Há tiradas de humor e coloquialidade que acentuam o traço comunicativo do poema, como em “Jura”: “Vou me apegar muito a você/ vou ser infeliz/ vou lhe chatear”. Textos como “Passeata” pegam bem o espírito das manifestações de rua, das pichações de muros, das palavras de ordem contra a ditadura militar daquele período e, também, dos acontecimentos de maio de 1968 em todo o mundo. A escrita é sintética, com forte intenção de provocação e contra os inimigos clássicos da esquerda: “PAU NO IMPERIALISMO/ ABAIXO O CU DO PAPA”.

A alternância de humor e seriedade aparece da maneira brechtiana no poema “Conto de fadas”. No dia a dia brasileiro, um conto de fadas é um sonho ou uma mentira usada por uma pessoa para ludibriar a outra, provocar promessas de felicidade que não serão cumpridas. De início, a escrita imaginária, idealizada e pomposa cai na linguagem sexual mais chula — até mesmo para desafiar a censura oficial da ditadura militar: “O ratão transformara-se num príncipe encantado de pau duro/ A bocetinha falante de Cinderela babava pelos bigodes”. O arremate vem com a imagem do economista e suas fantasias, bem na onda do “milagre econômico” dos anos 1970, que permitiu um maior consumo da classe média, o aumento recorde da pobreza e um brutal endividamento externo do país. No centro do texto, aparece a figura do “economista” para encantar plateias com seu discurso “técnico”: “Um reputado economista afirma/ que assim como veio/ a ditadura vai./ Escuto maravilhado”.

Um dos textos mais conhecidos do livro é “Depois do telejornal”, que merece ser transcrito para ser apresentado:

Pela terceira vez explico a manobra legal usada contra os pretos ativistas à velha tia surda que visito em Nova York. Seus olhos cansados postos em mim, também as mãos, são da irmã que envelhece noutro continente. Está aqui desde 42. Fugiu dos nazistas em 39, foi internada em 40 num campo francês, em 41 passou para um quartel em Casablanca perdeu a mãe em Buchenwald e costurou seis dias por semana, 25 anos, numa fábrica de roupas no Bronx. Sem entender acena ao sobrinho do Brasil — onde as coisas vão mal — a cabeça que não pacienta mais com as lutas infindáveis do planeta. — Sei que você vai dizer que explico fatos sociais como se fossem naturais, e vai pensar que sou uma velha. Mas às vezes acredito nalgum defeito genético do homem. Senão por que esse gosto de brigar? É tudo muito, muito triste, e eles enquanto isso, os donos da vida como dizem os outros, os donos dos meios de produção — a lepra do mundo, em entenda bem! a lepra do mundo — nos acabam de trabalho, desemprego, guerra ou loucura.

Com indícios autobiográficos, o texto de Schwarz descreve uma conversa com uma tia idosa e sobrevivente da perseguição nazista. Ela ouve mal e não compreende bem os protestos pelos direitos civis que passam na televisão. O narrador refaz uma linha do tempo de quem saiu dos campos de concentração (a Shoah) e imigrou para Nova York, onde foi conhecer a exploração do capitalismo na “terra dos sonhos”. De relance, cita o Brasil “onde as coisas vão mal”.

A experiência familiar já carrega assim dois traumas históricos: o nazismo alemão e a ditadura militar brasileira. Dois tempos de exceção vivenciados por uma família, separada por oceanos e vivendo em continentes distantes. Na parte final, vem a sabedoria ou o relato iluminista de uma senhora que mal consegue enxergar e talvez nem reconheça o sobrinho. Porém, os sentidos estão canalizados para desvendar a “lepra do mundo”: o modo de produção que leva à falta de trabalho, guerra ou loucura. Parece que o leitor está diante dos textos curtíssimos de “Minima Moralia”, de Adorno.

Outro poema que aproxima o trauma pessoal do coletivo é “Emigração 71”, que está na coletânea “26 Poetas Hoje”. A narrativa é a descrição de uma cena de exilados em Paris, tendo os personagens característicos. Nota-se novamente o tom adorniano de um texto que tende à prosa, mas carrega o poder de síntese da poesia:

A mulher de um marinheiro trucidado conta ao pai de uma menina presa, aguardando julgamento, a depressão nervosa de um amigo comum, deputado federal, que agora vive no Chile. Será que Allende vai dar certo… As xicrinhas vão pela sala, de mão em mão, há uma bandeja de bolo e outra de doce de leite. Lá fora, imensa e silenciosa, a dança fantástica do outono incendeia a tarde fria. O garoto brincando no tapete já nasceu em Paris. Aqui e ali o murmúrio é interrompido por uma expressão mais nortista. Um menino loiro, que participou no rapto dalgum embaixador, pede açúcar para pôr no chá. Na vitrola Caetano canta a sua versão de Asa Branca. Todos ficam quietos.

O lado poeta de Schwarz é menos conhecido e valorizado do crítico machadiano. Tem, no entanto, tamanha relevância que Chico Alvim reconhece a influência dele em seu trabalho e na escrita de Cacaso. Este, por sinal, dedicou um poema a Roberto em seu livro “Na Corda Bamba”, publicado em 1978. O escrito chama-se “Célula mater” e mostra a capacidade de inverter expectativas políticas, por meio de paródias de palavras de ordem: “Unidos/ Perderemos”.

Morte de Cacaso

Em dezembro de 1987, Roberto Schwarz perdeu um de seus principais interlocutores de estudos e também um amigo pessoal. Com apenas 43 anos de idade, o escritor Antônio Carlos de Brito (Cacaso) teve um infarto e morreu numa fase intelectual de alta produtividade, que ia do ensaio à composição de letras para canções populares, passando obviamente por sua atividade mais conhecida de poeta. Foi ele um dos representantes de ponta da Poesia Marginal na década de 1970.

Nesse grupo (que chamaríamos na atualidade de Coletivo), estavam figuras como Ana Cristina Cesar, Geraldo Carneiro, Ricardo Chacal, Charles Peixoto, Luiz Olavo Fontes, todos jovens do Rio de Janeiro; e, na turma dos veteranos, aparecia Francisco Alvim, sempre próximo do autor de “Ao Vencedor as Batatas”.

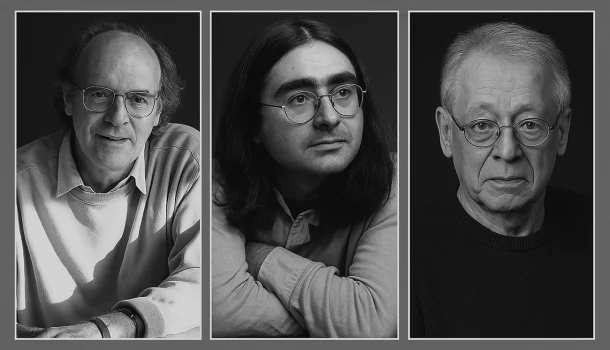

Schwarz conta ter conhecido Cacaso no ano de 1967, quando foi ao Rio de Janeiro em busca de colaboradores para a revista “Teoria e Prática”. Segundo ele, as afinidades entre eles foram imediatas no primeiro encontro, pois o poeta também tinha uma “birra” com a esquerda dogmática da época e com o uso que os concretistas (os irmãos Campos e Décio Pignatari) vinham fazendo da obra de João Cabral de Melo Neto. Logo, diz o crítico, chamava a atenção de todos o visual despojado daquele poeta, sendo uma mistura de roupas infantis com cabelos e óculos de hippies.

No entanto, aquela aparência nada convencional escondia um escritor e intelectual rigoroso e disciplinado que lecionava no Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro. “Ele era muito decidido a se realizar artisticamente, intelectualmente, profissionalmente e, em grau um pouco menor, também politicamente. Ele queria ser de ponta em todas essas esferas”, diz Roberto.

A colaboração entre eles começou na virada para a década de 1970, resultou na publicação do livro de poemas de Schwarz e se estendeu até textos para a revista “Novos Estudos” do Cebrap. Desse círculo de amizade, participavam os professores e escritores Davi Arrigucci Jr. e Vilma Arêas. Havia uma relação entre eles em que a crítica e o pensamento orientavam o trabalho criativo, e vice-versa. Os livros “Corações Veteranos” (de Schwarz) e “Grupo Escolar” (de Cacaso) são vistos como produções complementares. Segundo Mariano Marovatto, a semelhança dos dois autores se devia ao entusiasmo deles para com a poesia de Bertolt Brecht.

O poemão coletivo

Um caderno de anotação de Cacaso deixa claro o quanto ele se achava próximo de Schwarz na produção poética. O autor de “Mar de Mineiro” anotou que ele e o amigo crítico literário compartilhavam na poesia uma “dicção mesclada”, o “estilo alegórico” e um “ânimo de conhecimento — denúncia”. Quem também os aproximou em termos analíticos e manteve uma amizade foi o diplomata José Guilherme Merquior, que morreria cedo, aos 49 anos de idade, em 1991.

Os três dividiam sentimentos estéticos e intelectuais e admiração comum por Antonio Candido. A concordância era plena na oposição ao que faziam os poetas concretistas e à voga estruturalista francesa que varreu o meio acadêmico do Brasil na década de 1970. Em política, porém, Merquior era conservador, bem diferente dos dois amigos, que tinham afinidades com o marxismo.

Após uma atração pela discussão teórica dos concretos, Cacaso descobre o ensaio clássico “Cultura e Política, 1964-1969”, escrito por Schwarz em seu exílio parisiense. Marovatto afirma que esse texto foi essencial para as concepções de Cacaso naquele período. A mudança de rota agradou o amigo Merquior, que comentou o tema numa carta ao poeta em 1972: “Que bom também que você não desistiu de dona Poesia […] O [Theodor] Adorno é muito funcional em certas dimensões, e o único brasileiro (a meu conhecimento) que o usou até hoje foi o R. Schwarz, águia lúcida e discreta da Paulicéia”.

O diplomata dizia que Schwarz era adorniano nos ensaios e brechtiano nas poesias. Difícil imaginar, em pleno século 21, um diálogo tão franco e aberto de pessoas que pensavam e tinham posições distintas em aspectos culturais e políticos.

Após a morte do poeta, coube a Schwarz publicar e fazer a apresentação de um texto inacabado de Cacaso, para a revista “Novos Estudos”, que abordava a poesia do amigo Chico Alvim. O crítico lembra que o poeta “andava atrás de uma poesia de tipo sociável, próximo da conversa brincalhona entre amigos. Um emendaria o outro, tratando de tornar mais engraçada e verdadeira uma fala pertencesse a todos, ou não fosse de ninguém em particular”.

Aparece nesse trecho a ideia do “Poemão”, a escrita comum de uma geração de autores. Explica Schwarz: “ele tinha a intenção de estudar a poesia ‘marginal’ dos anos 70 como um vasto poema coletivo, cuja matéria seria a experiência histórica do período da repressão, e cujo autor seria a geração daquele decênio, vista no conjunto, ficando de lado a individualidade dos artistas”.

É bem possível que Schwarz tivesse a ideia de um “Poemão” ao sugerir, em 2007, uma análise da obra de uma série de historiadores, sociólogos e críticos que interpretaram a sociedade brasileira: “Há um bom livro à espera de ser escrito, que sintetize com isenção a obra por assim dizer coletiva de Caio Prado Jr., Celso Furtado, Antonio Candido, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Emílio Salles Gomes, Fernando Novais e certamente outros que conheço menos. Com ponto de fuga socialista, o conjunto colocou em pé uma ideia complexa e muito real de subdesenvolvimento, alcançada a força de independência de espírito e abertura para a realidade. Saiu a campo contra o conservadorismo brasileiro, a esclerose comunista, o peso ideológico do ‘establishment’ internacional, com passos adiante em cada uma dessas frentes”.

Mais recentemente, o documentário “Cacaso na Corda Bamba” (2016) trouxe a história do poeta mineiro para o grande público contemporâneo. No filme, os depoimentos de Roberto Schwarz, Vilma Arêas e Davi Arrigucci Jr. mostram, de um lado, a ligação do poeta com as melhores cabeças críticas das últimas décadas. Ao mesmo tempo, companheiros da Poesia Marginal relatam a importância do protagonista para a cultura jovem e culta do Brasil da época.

Ao final, Schwarz relata a história de quando eles estiveram em Brasília, no ano de 1979, para uma visita ao Congresso Nacional. Lá encontraram o deputado Ulysses Guimarães, a grande liderança de oposição aos militares. O parlamentar recebeu um livro de Cacaso, folheou no mesmo instante e caiu na gargalhada ao ler os versos “Unidos/ Perderemos”, uma ironia com aqueles anos de luta contra a ditadura.